「お客様の声を活かすことが大事だ」これは多くの現場担当者にとって常識になりつつあります。

日々、アンケートやクレーム、SNSの投稿、レビューなど、あらゆるところから集まる「生の声」を目にしていると、「この意見を反映できれば、もっと良くなるのに」と感じる瞬間は何度もあるのではないでしょうか。

しかし、こうしたVOC(Voice of Customer)の価値が組織全体で共有されているかというと、そうでもないことが多いです。「それって一部の声でしょ?」「声を聞くより売上が先だよ」という反応をされることも。

実は、VOCの取り組みを「組織に浸透させる」ためには、単に声を集めるだけでは不十分で、「この声を活かすことで何が変わるのか」を、上層部や他部署に「自分ごと」として感じてもらうことが必要です。

今回は、VOCの重要性をどう伝えればいいのか悩んでいる方へ、どう社内を動かしていけばいいのか、具体的なヒントをお伝えしたいと思います。

そもそもVOCとは?

VOC(顧客の声)とは、「Voice of Customer」の頭文字を取った言葉です。意見・要望・クレームなど、顧客から企業に向けられる反応の総称を指します。

VOC(顧客の声)とは?VOCの分析方法・活用方法まで徹底解説

VOC(顧客の声)とは、「Voice of Customer」の頭文字を取った言葉です。意見・要望・クレームなど、顧客から企業に向けられる反応の総称を指します。顧客から企業に寄せられるVOCは、内容も声を伝える媒体にも、さまざまな種類があり…

なぜVOCを活用すべきなのに上層部に響かないのか?

「現場で声をあげても、なかなか上層部の関心を引けない。」そんな悩みを抱える担当者は少なくないのではないでしょうか。

実際、現場は日々顧客対応に追われており、「こうすればもっと良くなるのに」と感じるような顧客のリアルな声を多く拾っています。

一方で、経営やマネジメント層が日常的にみているのは、KPIや売上げなどの「数字」です。

この時点で、両者の情報の見え方や重みづけにギャップが生じていることがわかります。

たとえば、ある製品について「使いづらい」という声が複数きたとします。

しかしこの「情報の見え方のギャップ」により、

定量的なデータ(売上や離脱率など)に大きな変動がない限り、上層部には大きな問題とは見なされない

たしかに声は届いているけど、影響範囲がわからない、という判断をされてしまう

このように、現場にとっては「改善すべき課題」でも、上層部から見れば「定性的で優先度が判断しづらい話」と映ってしまうのです。

これが、VOCが上層部に伝わりにくい根本的な理由です。

どのようにしたら重要性が伝わるの?

上層部にVOCの重要性を理解してもらうには、「声」を感覚のままではなく、「事実」として伝える工夫が必要になってきます。

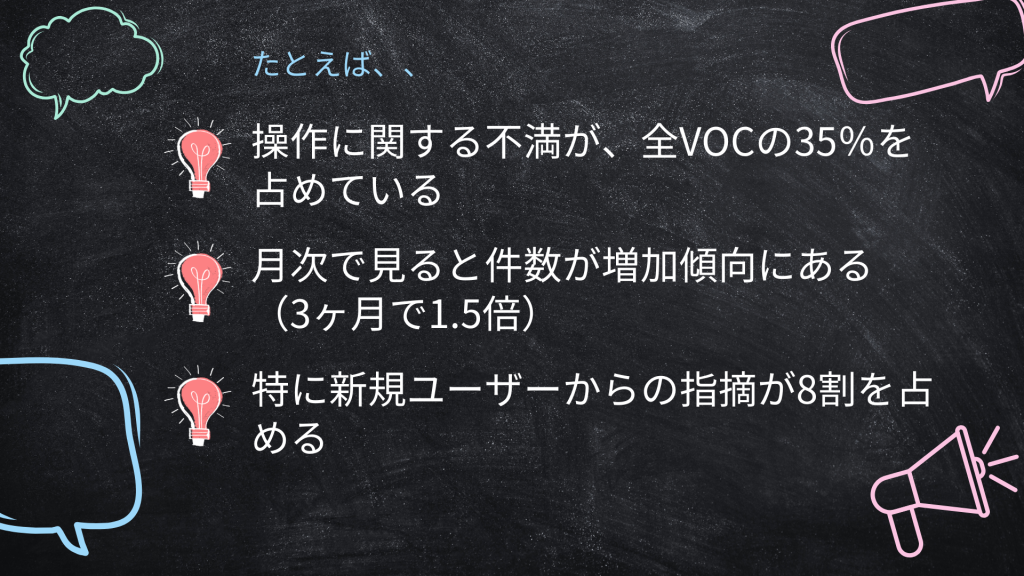

たとえば、「操作がわかりにくい」という声が10件あったとしましょう。

そのまま「10件の声がありました」と伝えても、「それって多いの?少ないの?」とスルーされてしまう可能性が高いです。

ここで重要になってくるのが、全体の中でどれくらいの割合なのかを示すこと。

こうした声の傾向や変化を数字で可視化することで、「これは放置していいものではない」と上層部の関心が高まります。

さらに、ビジネスインパクトもあわせて伝えることで、ただの意見ではなく「重要な示唆」として受け取ってもらいやすくなります。

たとえば、「新規ユーザーが初回体験で離脱している可能性がある」「NPSの低下に繋がっている」など、経営視点のKPIや損失リスクと関連づけてあげると、説得力は一気に増します。

まとめ

ポイントは、「声=主観」ではなく、「声=データ」や「声=改善指針」として活用する姿勢を見せることです。

VOCは「感覚」ではなく、企業にとっての「成長のヒント」として扱う。この姿勢が浸透すれば、組織全体の捉え方も少しずつ変わっていきます。

たとえば、「フォーム入力がわかりづらい」「途中でエラーが出て離脱した」といった顧客の声も、単なる「クレーム」ではなく、「改善ポイントの示唆」と捉えることで、次の一手が見えてきます。

実際、こうした声を起点にEFOツールを導入した結果、フォーム完了率が大きく改善された企業もあります。

また、「問い合わせのたらい回しが不満」という声を受けてチャットボットやFAQの導線を見直すことで、顧客満足度の向上と同時に業務効率化につながった例も少なくありません。

このように、VOCは改善の「起点」であり、顧客の離脱を防ぐヒントが詰まった宝の山です。

まずは小さな取り組みから「顧客の声を、行動につなげる」という意識を、チームや関係者に共有していくことから始めましょう。