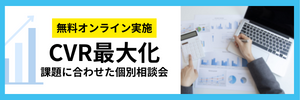

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを認知してから購入・利用、ファン化に至るまでの一連のプロセスのことを指します。この「顧客の行動」を理解することは、マーケティング施策の精度を高めるうえで欠かせません。

本記事では、カスタマージャーニーの意味や活用するメリットや代表的なフレームワーク、実際の設計ステップまでをわかりやすく解説します。

目次

カスタマージャーニーとは

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを「認知」してから「購入」し、その後の「継続的な利用」や「再購入」するまでの一連のプロセスを、旅(ジャーニー)にたとえたマーケティング用語です。

このプロセスでは、企業と顧客の接点(=タッチポイント)を時系列で整理しながら、顧客の行動・心理・課題を深掘りしていきます。

これにより、ユーザー視点に立ったマーケティング施策やUX改善、コンテンツ戦略の立案が可能になります。

カスタマージャーニーが時代遅れと言われる理由

「カスタマージャーニーはもう時代遅れでは?」と言われることがありますが、それは次のような消費行動の変化が背景にあります。

消費者の行動の多様化

現代の消費者は、サブスクリプション型の利用、SDGsへの関心、デジタルシフトなどにより、価値観や購買行動が多様化しています。

さらに、SNSやインフルエンサーの影響によって、従来の「認知→比較→購入」という直線的な流れが成り立たないケースも増えています。

パルス消費の登場

Googleが2019年に提唱した「パルス消費」とは、スマートフォンを使っている最中に直感的に商品を購入する行動を指します。

この行動では、比較・検討といったフェーズを飛ばして、「認知→即購入」に至るため、従来のカスタマージャーニーだけでは捉えきれないケースもあります。

カスタマージャーニーが今でも有効な3つの理由

近年の消費行動の多様化により、従来のカスタマージャーニーでは限界があるとも言われています。

しかし、顧客の行動や心理を整理し、体験全体を設計するうえでは、今もなお重要なマーケティングフレームワークとして活用できます。

その理由は以下のとおりです。

- パルス消費であっても、無意識のうちにタッチポイントが存在している

SNSや広告、口コミなどが事前に認知形成に影響しており、「即時購入」に見えても、ジャーニーの一部が裏で機能しています。 - 高額商品や専門性の高い商材では比較・検討が必須

衝動買いが難しい商品では、従来のジャーニー設計が効果的です。 - 顧客視点の施策立案には今も最適な設計図

タッチポイントと心理変化を可視化することで、マーケティング全体の戦略設計やチーム内の認識共有にも活かせます。

つまり、消費者行動が複雑化している今だからこそ、柔軟にアップデートされたカスタマージャーニーの設計が重要です。時代に合わせて再構築することで、引き続き効果的な施策につなげることができます。

カスタマージャーニーを活用するメリット

カスタマージャーニーを活用することで、顧客理解を深め、マーケティング施策の精度を高めることができます。具体的には、以下のようなメリットがあります。

顧客視点に立った施策設計ができる

カスタマージャーニーは、「認知」「比較」「購入」のフェーズでわけて、顧客の心理と行動の流れを可視化することで、企業目線ではなく顧客目線で課題やニーズを整理することができます。

その結果、「どのタイミングで、どのような情報が必要か」が明確になるため、伝えるべきメッセージや接点設計(広告・コンテンツなど)を最適化することができます。

施策の抜け漏れやムダが減る

カスタマージャーニーを設計すると、ユーザーの導線を時系列で整理できるため、必要なタッチポイントが足りているか、逆に重複していないかを見直すことができます。

- 「広告では認知されているのに、比較材料となる情報がない」

- 「購入後のフォローが弱く、リピーター化できていない」

など、フェーズごとの課題を把握しやすくなり、施策の精度を上げることができます。

チーム全体での共通認識が持てる

カスタマージャーニーを図として可視化することで、マーケティング、営業、カスタマーサクセスなど複数部署で顧客理解を共有できるようになります。

社内での認識のズレや施策の重複を防ぎ、一貫性のあるコミュニケーション設計が可能になります。

顧客体験(CX)の改善に直結する

カスタマージャーニーを設計することで顧客の課題や離脱ポイントが把握できるため、UXやカスタマーサポートの見直しにも役立ちます。

結果として、満足度やLTV(顧客生涯価値)の向上にもつながりやすくなります。

カスタマージャーニーの代表的なフレームワーク

カスタマージャーニーを効果的に設計するには、顧客の行動や感情、接点(タッチポイント)を整理するフレームワークを使うのが一般的です。

ここでは、実務でよく使われる基本的なフレームワークを紹介します。

顧客行動を読み解く「購買行動モデル」

| モデル | 特徴 | 活用シーン |

|---|---|---|

| AIDA | Attention(注目)→ Interest(関心)→ Desire(欲求)→ Action(行動) | マスマーケティング、新聞広告やテレビCMなどシンプルな購買プロセスに適用しやすい。 |

| AIDMA | AIDAにMemory(記憶)を加えた構造。記憶を経て行動する購買心理。 | 消費者が一定期間検討する日用品・中価格帯のBtoC商材に効果的。店頭販促やチラシ施策と好相性。 |

| AIDCAS / AIDCA | AIDAにConviction(確信)や Satisfaction(満足)を含む発展モデル。 | 比較検討が長期化する高額商材・住宅・金融商品などに最適。 |

| AISAS | Attention → Interest → Search → Action → Share | Web検索とSNSの両立が鍵となるデジタル施策全般に強い。 |

| AISCEAS | AISASにComparison(比較)、Examination(検討)を加えた慎重型モデル | 高額サービス・SaaSなどのリード獲得〜成約までの導線設計に向いている。 |

| DECAX | Discover(発見)→ Engage(関与)→ Check(確認)→ Action(行動)→ eXperience(体験) | BtoBや長期検討型の商材/オウンドメディアやコンテンツマーケ施策に好適。 |

| SIPS | Sympathize(共感)→ Identify(確認)→ Participate(参加)→ Share(共有) | SNS・UGC・インフルエンサーマーケに最適。共感による拡散を狙う若年層向け施策で効果大。 |

| ULSSAS | UGC → Like → Search → Share → Action → Spread(拡散) | SNSで知る→検索→行動→拡散というスマホ世代の流れにフィット。10〜30代向け商材に◎。 |

| ZMOT / FMOT / SMOT | ゼロ・ファースト・セカンドモーメント・オブ・トゥルース(購入前後の瞬間) | 「意思決定の瞬間」を細かく捉えたい場合に有効。レビューや口コミ施策、店舗体験分析に活用。 |

活用のポイント

以下のポイントを参考に、最適なモデルを選びましょう。

- 自社の商材特性(高単価か即決型か)

- 顧客の情報収集傾向(検索中心か、SNS中心か)

- 施策のゴール(認知拡大か、比較検討支援か)

カスタマージャーニーマップ

購買モデルだけでは抽象的なので、実務では次のような要素で実在する顧客体験を「マップ化」します。

| 要素 | 内容例 |

|---|---|

| フェーズ | 認知 → 興味 → 比較・検討 → 購入 → 利用・継続 → 推奨 |

| 顧客行動 | 広告クリック、レビュー閲覧、資料請求、購入、共有など |

| 心理・感情 | 不安、期待、納得、感動、退屈、迷いなど |

| タッチポイント | Web、店頭、SNS、メール、チャットなど |

| 課題・ニーズ | サポート、価格、信頼、利便性などの疑問や希望 |

カスタマージャーニーを設計する具体的な5ステップ

カスタマージャーニーを実際に設計する際は、以下の5ステップに沿って進めるとスムーズです。

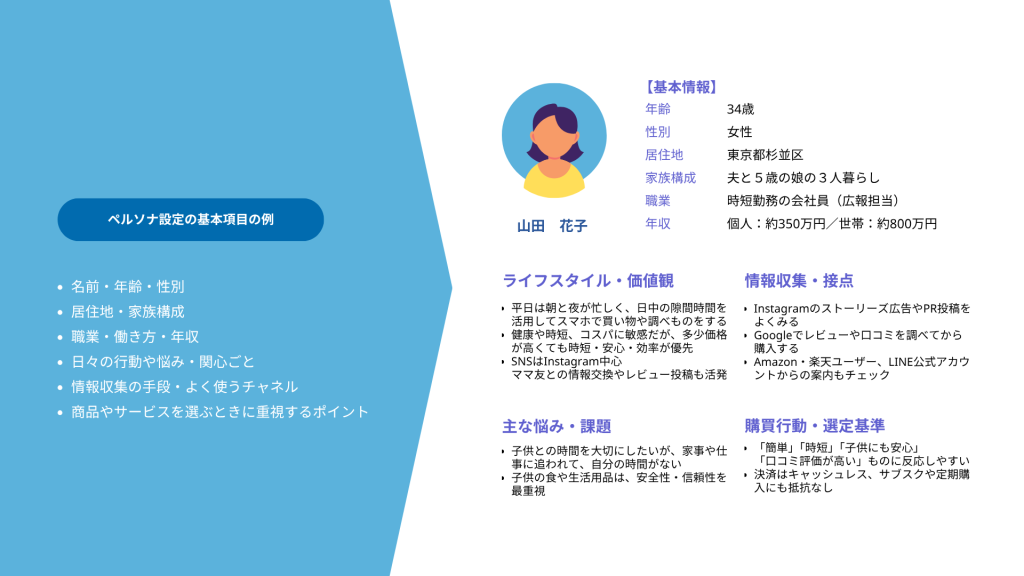

Step 1:ターゲット(ペルソナ)を設定する

まずは、どのような顧客を対象としたジャーニーを設計するのかを明確にします。

ペルソナの設定では以下を押さえましょう。

- 年齢・性別・職業・家族構成などの基本情報

- 抱えている課題やニーズ

- 情報収集手段(SNS?検索?口コミ?)

- 意思決定の決め手となるポイント

実在の顧客データやインタビューをもとに、リアルな人物像を描くのが良いでしょう。

Step 2:購買プロセス(フェーズ)を分解する

顧客が商品・サービスを認知してから購入・継続に至るまでのプロセスをフェーズに分けます。

- 認知(Awareness)

- 興味・関心(Interest)

- 比較・検討(Consideration)

- 購入(Purchase)

- 継続・共有(Retention/Advocacy)

商材によっては、フェーズをもっと細分化しても良いでしょう。

Step 3:各フェーズごとの顧客の行動・感情・課題を洗い出す

フェーズごとに、以下のような情報を整理します。

- 行動: どんな情報を探しているか?どのチャネルを使うか?

- 感情: ワクワクしている?不安を感じている?迷っている?

- 課題: 何に困っているか?購入をためらう要因は何か?

実際の顧客の声(アンケート・CS対応履歴・SNSの投稿)をもとに仮説を立てていきましょう。

Step 4:タッチポイントとコンテンツを整理する

顧客が接触するチャネル(タッチポイント)を各フェーズごとに可視化します。

例

| フェーズ | タッチポイント | コンテンツ例 |

|---|---|---|

| 認知 | SNS広告(Instagram・X)、YouTube広告、友人からの紹介 | インパクト重視の動画広告、共感を呼ぶストーリーポスト、口コミ・UGC活用 |

| 興味関心 | 検索エンジン、レビューサイト、公式サイト | 商品概要ページ、ビジュアル重視のLP、ユーザーレビューまとめ |

| 比較・検討 | 比較サイト、公式サイト内のFAQやチャット、SNSでの検索 | Q&A動画、使い方ガイド、実際のレビュー投稿 |

| 購入 | ECサイト、実店舗、アプリ | 決済簡略化・限定クーポン、購入ボタンの明確化、商品説明の充実 |

| 利用・継続・共有 | メール、LINE、SNS、商品同梱物 | お礼メール、リピート購入の案内、SNS投稿促進キャンペーン、クーポン |

顧客の感情を動かすビジュアルやストーリーの設計が重要です。

特に認知から興味関心のフェーズでは、共感や興味を引き出す魅力的な動画や写真、ストーリーテリングが効果を発揮します。

また、検索や比較のフェーズでは、レビューやSNS投稿などの第三者の声が購入の大きな後押しとなります。実際のユーザーの体験や評価を参考にすることで、信頼感が高まり購買意欲が強まります。

さらに、購入直前から購入後にかけての導線設計もリピート率に大きく影響します。離脱を防ぐためのスムーズな購入プロセスや、購入後のフォローアップ、共有を促す仕掛けが、顧客の満足度向上と継続的な関係構築に欠かせません。

Step 5:課題と改善ポイントを抽出する

カスタマージャーニー全体をみて、顧客がどのフェーズやタッチポイントでつまずきやすいか、どこに課題があるかを明らかにします。

課題を抽出することで、顧客の心理や行動のボトルネックが見え、施策の優先順位や改善ポイントを具体的に把握できるようになります。

たとえば、認知段階で関心が薄い場合は、共感を呼ぶビジュアルやメッセージの強化が必要だとわかります。比較検討の段階で離脱が目立つなら、商品の特徴や他社との違いをわかりやすく伝えることが課題になります。

また、購入直前や購入後のフェーズでの課題を把握すれば、スムーズな購入体験の提供や顧客の満足度向上につながる施策の方向性が明確になります。

フェーズ別に見る顧客行動と検索キーワードの例

カスタマージャーニーの各フェーズごとに、顧客がどのような行動をとり、どんなキーワードで情報を検索するかを把握することは、効果的なマーケティング施策を設計するうえで非常に重要です。

以下は、代表的な5つのフェーズに分けて、顧客行動と検索キーワードの例をまとめたものです。

| フェーズ | 顧客行動の特徴 | 検索キーワード例 |

|---|---|---|

| 認知 | SNSや口コミで情報収集、話題をチェック | 「スキンケア おすすめ」 「乾燥対策」 |

| 興味関心 | レビュー閲覧、商品スペック確認 | 「敏感肌 保湿クリーム」 「パーソナルジム おすすめ (地域名)」 |

| 比較・検討 | 比較サイトの閲覧、実店舗への訪問、SNSを確認 | 「〇〇クリーム 口コミ」 「△△ジム 料金」 |

| 購入 | ECサイトや店舗で購入 | 「〇〇クリーム オンライン」 |

| 継続・共有 | 商品やサービスの継続利用、SNSでの共有やリピート検討 | 「〇〇クリーム 定期購入 解約方法」 「〇〇クリーム クーポン」 「#△△(商品名)」 |

まとめ

カスタマージャーニーを基にした戦略は、顧客体験の向上と売上アップの両立に欠かせない重要なフレームワークです。

フェーズごとのニーズや心理に応じた最適なコンテンツ設計により、スムーズな購買行動を促すことができます。

そして近年では、その「スムーズさ」を実現する手段として、チャット型のフォーム入力の導入も注目されています。

ユーザーの不安や面倒を軽減し、離脱率の低下や入力完了率の向上につながるため、特に購入・契約フェーズで効果的です。

カスタマージャーニーで把握した顧客心理を活かし、適切なタイミングと方法でコミュニケーションを設計することで、より良い顧客体験を提供できるでしょう。

チャット型EFOツール「GENIEE CHAT」

株式会社ジーニーでは、入力フォームを改善し、コンバージョン率を向上させるための「GENIEE CHAT」を提供しています。

Webサイト上に設置している入力フォームをチャット型に置き換えることで、スムーズなフォーム入力が可能になり、その結果、フォーム離脱率を低減し、入力完了率の向上が期待できます。

詳しくはこちらから資料ダウンロード

関連記事

-

-

-

-

-

-

-

-