CVR(コンバージョン率)とは、Webサイトの訪問者のうち実際に購入やお問い合わせ、会員登録などのアクションがあった割合であり、Webマーケティングにおける成果を測る上で重要な役割を担っています。

特に、EC事業者やWebサイト運営担当者にとって、CVRは売上に直結するため、注力するべきポイントです。

本記事では、重要指標であるCVR改善策について、詳しく解説します。

目次

CVR(コンバージョン率)とは

とは-1024x576.png)

CVRとは、Conversion Rate(コンバージョンレート)の略称で、日本語では「コンバージョン率」や「顧客転換率」とも呼ばれます。これは、Webサイトにアクセスしたユーザーのうち、最終的に「購入」や「申し込み」などの成果につながった割合を示す指標です。

CVRの計算方法

計算式

CVR(コンバージョン率)=CV(コンバージョン数)÷サイトセッション数×100

ここでいう「セッション数」とは、ユーザーがWebサイトに訪問してから離脱するまでの一連の行動を1回と数えたもので、訪問回数を表します。セッション数は同じユーザーが複数回訪問した場合もそれぞれカウントされるため、サイトのアクセス量を示す指標としてよく使われる用語です。

例えば、あるWebサイトに2,000件のセッションがあり、そのうち10件がコンバージョンに至った場合、10件 ÷ 2,000セッション × 100 = 0.5% がCVRです。

もし40件がコンバージョンに至った場合は、40件 ÷ 2,000セッション × 100 = 2.0% と算出できます。

また、改善目的や計測対象によっては広告クリック数やユニークユーザー数を分母にする場合もありますが、セッション数を分母にすることで、Webサイト全体の訪問回数に対する成果率を把握できるため、サイトの総合的なパフォーマンス評価も行えます。

業界ごとの平均CVR

CVR(コンバージョン率)は業界や商材によって大きく異なります。例えば、同じ1%の改善でも、ECサイトと不動産仲介サイトでは意味合いがまったく違う場合があります。自社のCVRを評価する際は、まず自分たちと同じ業界の平均値を把握し、相場感を持つことが重要です。

ここでは、代表的な業界別の平均CVRをご紹介します。

| 業界 | 平均CVR (検索) |

平均CVR (GDN) |

|---|---|---|

| 非営利・慈善団体 | 1.96% | 1.0% |

| 自動車 | 6.03% | 1.19% |

| B2B | 3.04% | 0.80% |

| 消費者向けサービス | 6.64% | 0.98% |

| マッチングサービス | 9.64% | 3.34% |

| EC | 2.81% | 0.59% |

| 教育 | 3.39% | 0.50% |

| 人材サービス | 5.13% | 1.57% |

| 金融・保険 | 5.10% | 1.19% |

| ヘルスケア・医療 | 3.36% | 0.82% |

| 家庭用品 | 2.70% | 0.43% |

| 産業サービス | 3.37% | 0.94% |

| 法律 | 6.98% | 1.84% |

| 不動産 | 2.47% | 0.80% |

| テクノロジー | 2.92% | 0.86% |

| 旅行・観光 | 3.55% | 0.51% |

(出典:Get the NEW Google Ads benchmarks for your industry [2025])

CVR(コンバージョン率)低下の6つの原因と改善策

ユーザーがサイト流入後、コンバージョンに至らない理由は、大きく6つに分類できます。自社のCVR(コンバージョン率)が低い場合、以下のいずれかの原因が当てはまる可能性があります。

| 原因 | 段階 | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|---|

| ページ離脱 | 認知 | ファーストビューで興味を引けない | タイトル・ビジュアル・キャッチコピー改善 |

| 情報不足 | 検討 | 商品説明が不十分で判断できない | 説明量増加、比較表、事例追加 |

| 信頼不足 | 検討 | 企業情報やレビューが見当たらない | 実績表示、顧客の声、セキュリティ表示 |

| CTA見落とし | 行動喚起 | フォームボタンが目立たない | CTA配置最適化、ボタンデザイン改善 |

| フォーム離脱 | 入力 | 項目が多すぎて途中で離脱 | 項目削減、自動入力機能、プログレスバー |

| 表示速度の遅延 | 全段階 | ページの読み込みが遅い | 画像最適化、キャッシュ設定、CDN導入 |

ページ離脱

Webサイトにおいて、ユーザーの離脱はCVR(コンバージョン率)を低下させる主要因です。CVR改善を進める上で、サイト設計の問題に着目することが重要です。

訪問者が目的の情報へスムーズにたどり着けない構造では、ページを行き来する手間が発生し、ユーザーはストレスを感じます。また、ファーストビューで興味を惹けない場合、訪問者が即座に離脱するリスクが高まります。複数回のクリックや画面遷移を強いられるサイトも、利便性に欠けると判断されかねません。

CVR改善のためには、タイトル・ビジュアル・キャッチコピーの最適化が不可欠です。画面上部で訪問者の関心を捉え、明確なナビゲーション設計により迷わず情報にアクセスできる導線を整備することで、離脱率を大幅に削減できます。

情報不足

CVR(コンバージョン率)の低下要因として、LPにおける情報不足があげられます。商品説明が不十分で判断材料に欠ける状態では、訪問者は購入や申し込みに踏み切れず、CVR改善は望めません。

効果的なページ構成では、画面上部で訪問者の関心を喚起した上で、商品やサービスの特性・メリットを十分な説明量で具体的に伝えることが求められます。比較表を用いて他社製品との違いを明確化し、疑問や不安を解消する情報を過不足なく配置することが必要です。

さらに、実際の活用事例や利用者の評価、実績データを提示することで、信頼性と専門性を証明できます。これらの要素をページ内に適切に盛り込み、魅力を最大化する設計を施すことが、CVR改善につながる重要なポイントです。

信頼不足

CVR(コンバージョン率)低下の要因として、サイトに対する信頼不足があげられます。特に企業情報やレビューが見当たらない場合、訪問者は購入や申し込みをためらいがちです。

初めて利用するサイトでは、「商品が確実に届くのか」「表示内容に偽りはないか」などと不安を抱える訪問者が大半を占めます。心理的障壁を取り除かなければ、成果につながりません。

CVR改善には、実績の明示や顧客の声の掲載が効果的です。実際の利用者による第三者の客観的な評価があれば、「このサイトなら安心できる」とする判断材料となり、購入を後押しできます。さらに、セキュリティ対策の表示を加えることで、より強固な信頼関係を構築できます。信頼性の担保こそが、CVR向上のポイントです。

CTA見落とし

CVR(コンバージョン率)低下の要因の一つが、CTAの見落としです。特にフォームボタンが目立たないデザインでは、訪問者は次のアクションを取れず、CVR改善は望めません。

購入意欲があっても、申し込み導線が不明瞭では成果に結びつかないため、ページ内に単純に設置するだけでなく、訪問者の視線を意識した工夫が必要です。

CVR改善には、CTA配置の最適化とボタンデザインの改善が効果的です。訪問者の視線や操作フローを考慮し、CTAの表示位置やデザインを工夫することで、行動を自然に促せます。必要に応じてチャットボットなどでサポートする方法も有効です。

サイト上でのフォロー体制を整えることで離脱を防ぎ、購入や申し込みを後押しする環境が構築できます。行動喚起の明確化こそが、CVR向上のポイントです。

フォーム離脱

フォーム離脱もCVR(コンバージョン率)が低下する要因です。入力項目が多すぎて途中で離脱するケースでは、せっかくの購入意欲も無駄になり、CVR改善は実現できません。

入力フォームの項目数は成約率に直結する重要な要素です。煩雑な入力作業は訪問者に負担を与え、完了前に諦めさせてしまう可能性を高めます。

CVR改善には、項目の削減が最優先です。必要最低限の情報のみを求め、自動入力機能を実装することで、入力の手間を大幅に軽減できます。さらにプログレスバーを表示し、完了までの進捗を可視化すれば、訪問者は最後まで入力を続ける意欲を維持できます。

表示速度の遅延

CVR(コンバージョン率)は、表示速度の遅延でも低下します。ページの読み込みが遅い状態では、訪問者はストレスを感じて離脱してしまい、CVR改善は困難です。

サイトの表示速度は、ユーザー体験に直結する重要な要素です。待ち時間が長ければ、商品への関心があっても購入前に諦めてしまう可能性が高まります。PageSpeed Insightsなどのツールで客観的に評価し、問題箇所を特定することが求められます。

例えば、画像の最適化が効果的です。ファイルサイズを圧縮し、適切な形式に変換することで、データ転送量を削減できます。さらにキャッシュ設定を見直し、繰り返しアクセスする訪問者の読み込み時間を短縮することも重要です。

CDN(Contents Delivery Network)を導入すれば、地理的な距離に関わらず高速な配信が実現し、世界中のユーザーに快適な閲覧環境を提供できます。技術的な改善を積み重ねることで、待ち時間によるストレスを解消し、スムーズな購買体験を実現できます。

CVR(コンバージョン率)改善によって得られるメリット

CVR(コンバージョン率)を改善することは、単なる数字の向上ではなく、ビジネス全体に大きな影響を与えます。

ここでは、CVR改善によって実現できる具体的なメリットを解説します。

獲得単価(CPA)の低下 = マーケティング効率の向上

CVR(コンバージョン率)改善による最も直接的なメリットが、CPAの低下です。

例えば、月間広告費が100万円で、月間コンバージョン数が100件の場合、CPAは1万円です。

ここで、CVRを改善してコンバージョン数を150件に増やした場合、同じ広告費100万円で150件のコンバージョンが得られるため、CPAは約6,667円に低下します。

このように、CVR改善によってコンバージョン数が増えれば、同じマーケティング予算でより多くの顧客を獲得できます。

ユーザー満足度の向上 = リピート率・LTV向上

CVR(コンバージョン率)改善は、ユーザー体験の向上を意味し、結果としてユーザー満足度が高まります。

CVR改善の施策(ファーストビュー改善、情報充実、CTA最適化など)は、すべてユーザーの利便性を高めるものです。CVR改善の施策によって、ユーザーは「このサイトは使いやすい」「信頼できる企業だ」という印象を持ちます。

競合との差別化 = 市場シェア拡大

CVR(コンバージョン率)改善によって、競合企業との差別化が実現し、市場シェアを拡大できます。

多くの企業は、新規顧客獲得に注力し、集客量を増やすことに重点を置きます。しかし、集客量だけでなく、CVRを改善することで、競合企業との差別化が可能です。

データに基づいた意思決定 = 無駄な施策を削減

CVR(コンバージョン率)改善に取り組むプロセスで、データ分析スキルが向上し、無駄な施策を削減できます。

CVR改善には、GA4などの分析ツールを使用して、ユーザー行動を可視化し、仮説を立てて、施策を実装し、効果を計測するPDCAサイクルが必要です。このプロセスを通じて、企業全体のデータ分析スキルが向上し、すべてのマーケティング施策がデータに基づいて実施されます。

ただし、CVR(コンバージョン率)改善にも限界がある

CVR(コンバージョン率)改善は、マーケティング効率を大幅に向上させる強力な施策です。しかし、すべての企業が無制限にCVRを改善できるわけではありません。

CVR改善の限界とは?

CVR(コンバージョン率)は業界や商材によって「改善できる上限」が存在します。サイト設計やUXを最適化しても、ターゲット層や購買心理の制約により、一定以上のCVRは構造的に達成できません。

そこには、ユーザー心理や購買ハードルの違いにより生まれる「構造的な上限」があります。

つまり、CVRが一定水準に達したあとも、単純なUI改善や訴求変更だけでは大幅な伸びが期待できなくなるのです。

改善が頭打ちになる理由

CVR(コンバージョン率)改善が限界に達する背景には、いくつかの共通要因があります。

- ターゲット層の限界

すべての訪問者が購買層ではありません。リサーチ目的や情報収集段階のユーザーも一定数存在します。

- 商材の特性による限界

高額商材や検討期間が長いサービスほど、1回の訪問でのコンバージョン率は自然と低くなります。

- 市場飽和による限界

競合が多く、同質化が進む市場では、CVRが一定以上上がりにくくなります。

これらの理由から、CVR改善だけを追い続けても成果が伸び悩むタイミングが必ず訪れます。

限界を超えるための戦略

CVR(コンバージョン率)改善が頭打ちになったときこそ、次のステップへ進むチャンスです。

成果をさらに伸ばすためには、以下のような「全体最適の視点」が重要になります。

- CVR改善だけでなく、集客量の増加も並行する

広告運用やSEO、SNSなどを通じて、質の高い新規流入を増やすことで、全体のコンバージョン数を拡大できます。

- 新規顧客獲得と既存顧客のLTV向上を組み合わせる

一度獲得した顧客のリピート率を上げる施策(CRM・メールマーケティングなど)を行うことで、CVRに依存しない売上成長が可能です。

- 商材・ターゲットの見直しを検討する

CVRが限界に達している場合、そもそもの「商品訴求」や「ターゲット設定」が現状の市場に合っていない可能性もあります。市場動向を踏まえたポジショニング再設計が、ブレイクスルーの鍵となります。

CVR(コンバージョン率)改善の一般的な手順

CVR(コンバージョン率)を効果的に改善するためには、思いつきで施策を打つのではなく、データに基づいた明確な手順を踏むことが重要です。やみくもに改善を繰り返しても、成果につながらなかったり、工数ばかり増えてしまったりするケースは少なくありません。

ここでは、CVR改善を成功に導くための一般的な手順と進め方を解説します。

現状把握

まずは、現状のCVRやユーザー行動の正確な把握です。

Googleアナリティクスやヒートマップツールなどを使い、以下のような項目を数値化します。

- ページごとのCVR

- 離脱率・直帰率

- フォーム入力完了率

どのページ・導線でコンバージョンが失われているのかを明確にすることが、すべての出発点です。

目標の設定

現状を把握したら、CVR(コンバージョン率)に対する明確で現実的な目標値を設定します。

例えば「フォーム完了率を3%から5%に引き上げる」「ECの購入率を2%改善する」など、期間と数値を具体的に定義します。

SMARTの原則(Specific/Measurable/Achievable/Relevant/Time-bound)を活用し、実現可能かつ測定可能な目標を立てるのがポイントです。

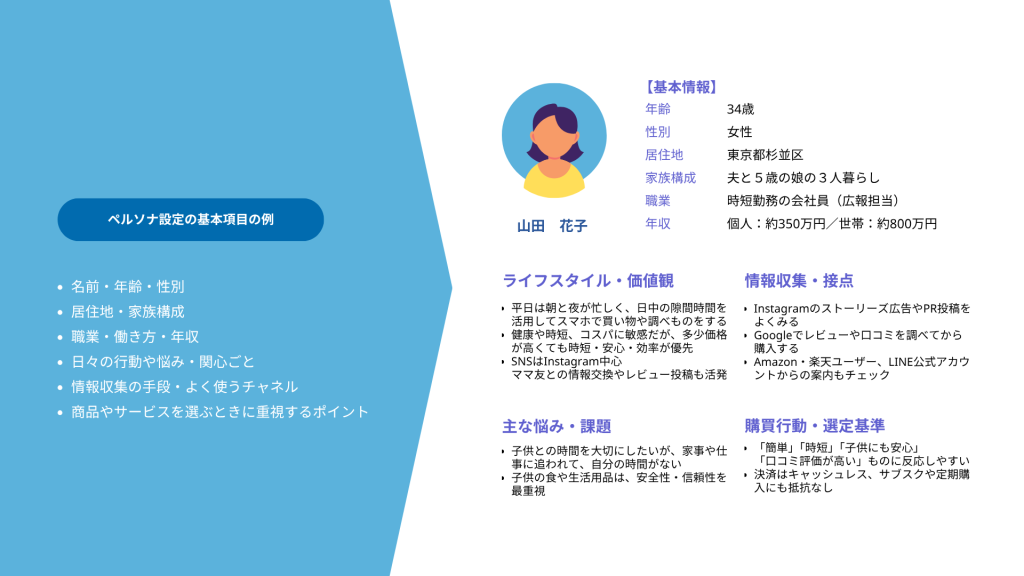

市場・ユーザーニーズの分析

CVR(コンバージョン率)改善は「誰に」「どんな価値を」「どのように届けるか」を再定義することでもあります。

市場動向や競合サイトを調査し、ユーザーが求めている情報・デザイン・体験を分析します。

この工程でペルソナを再設定し、訴求軸が市場の期待に合っているかを確認しましょう。

ユーザーの行動分析

CVR(コンバージョン率)改善において、ユーザーの行動を可視化することで、どのポイントで離脱しているかがわかります。

主な分析方法は以下の通りです。

- ヒートマップ分析:どこでスクロールが止まっているか

- セッションリプレイ:実際の行動を動画で確認

- フォーム分析(EFO):入力途中の離脱項目を特定

このような分析によって、UI/UXの改善ポイントを客観的に見つけることが可能です。

課題の特定

行動データと数値分析の結果から、CVR(コンバージョン率)低下のボトルネックを特定します。

例えば、次の例があげられます。

・「CTAボタンが目立たない」

・「入力フォームが長すぎる」

・「訴求文がユーザーの関心に合っていない」

原因を具体的な仮説として整理し、改善優先度をつけましょう。

改善数値の推計

次に、CVR(コンバージョン率)の改善施策を実施した際に期待できる数値変化をシミュレーションします。例えば、「離脱率を10%減らせば、全体CVRは0.5ポイント改善する見込み」などです。

事前に効果の目安を立てることで、費用対効果の高い施策から着手できます。

実装コストの算出

CVR(コンバージョン率)の改善内容によっては、開発やデザイン、ツール導入などのコストが発生します。

そのため、実装コストと見込まれる効果のバランスを評価し、投資対効果(ROI)を意識した判断を行うことが重要です。

作業のスケジューリング

CVR(コンバージョン率)の改善施策を複数並行して進める場合は、スケジュール管理が鍵です。

A/Bテスト、デザイン改修、フォーム改善などを段階的に進めることで、リスクを抑えつつ効率的にPDCAを回せます。

テスト期間の設定

実装前に必ずテスト期間を設けることがCVR(コンバージョン率)改善における成功のポイントです。

A/Bテストを実施し、期間中のトラフィック・CVRの変化を比較します。

最低でも1〜2週間、できれば1ヶ月程度のデータを取得し、統計的に有意な結果を確認しましょう。

実装

テスト結果をもとに、CVR(コンバージョン率)の改善効果が高い施策を本実装します。

また、このときに再計測と振り返りを忘れずに行うことも大切です。

実装後も定期的にデータをモニタリングし、新たな課題が生まれていないかを確認します。

CVR(コンバージョン率)改善に効果的な施策

CVR(コンバージョン率)を改善するには、単にデザインを変えるだけでなく、ユーザーの心理と行動の両面から最適化を行うことが重要です。

特に「サイトに訪問したユーザーをフォーム入力や購入まで導く流れ」を整理することで、大きな改善効果を得られます。

ここでは、実際に成果につながりやすい7つの代表的なCVR改善施策をご紹介します。

ターゲット・ペルソナの見直し

CVR(コンバージョン率)改善の第一歩は、「誰に」「どんな価値を」伝えるのかを再定義することです。

広告やコンテンツが適切なターゲットに届いていなければ、どれだけサイトを最適化しても成果は伸びません。

ペルソナを見直す際は、以下の点を意識しましょう。

・年齢・性別・職業などの基本情報

・課題やニーズ、購入動機

・情報収集経路(SNS・検索・比較サイトなど)

ポイントを明確にすることで、訴求軸や導線設計の方向性が定まり、結果としてユーザーの共感から行動への遷移率を高められます。

LPO

LPO(Landing Page Optimization)は、ユーザーが最初に訪れるページの内容・デザインを最適化する施策です。

ユーザーはファーストビュー(最初に目にする範囲)で「読む/離脱する」を数秒で判断します。

効果的なLPOを行うには、次のようなポイントを押さえましょう。

・ファーストビューに訴求内容とCTAを明確に配置

・コピーライティングで「ベネフィット(得られる価値)」を伝える

・視線の流れを意識したレイアウト(Z型/F型)を設計

LPOは「離脱率の改善」「フォーム遷移率アップ」に直結するため、CVR(コンバージョン率)改善の中でも特に優先度の高い施策です。

EFO

EFO(Entry Form Optimization)は、ユーザーがフォーム入力を完了する確率を高めるための改善施策です。

多くのサイトでは、フォーム離脱率が60〜80%にも達すると言われており、EFOの実施がCVR(コンバージョン率)改善に直結します。

主な改善ポイントは以下の通りです。

・入力項目の削減・必須項目の見直し

・入力補助機能(自動補完・リアルタイムエラー表示など)の導入

・離脱防止のポップアップ・チャットサポート設置

特に最近では、チャット型フォームを導入することで、対話形式で自然に入力を促し、CVRを向上させる企業も増えています。

CTAの最適化

お問い合わせや購入などのCTAボタンの設置位置や見やすさは、CVR(コンバージョン率)改善の重要なポイントです。

例えば、以下のような設置が効果的です。

- サイドカラムの固定表示

スマホやPCでページをスクロールしても、画面の端に「購入する」や「お試し申し込み」ボタンを常に表示し、ユーザーがいつでも簡単にアクションできるように設計 - トップメニューへの設置

サイトのヘッダーに「会員登録」「クーポン取得」「購入はこちら」などのボタンを目立つ色で配置し、どのページからでもすぐにアクセスできるように設計

また、ボタンのデザインや文言もCVRに大きく影響します。

- ボタンの色

明るく目立つ色(例:オレンジや赤)を使うと、購買意欲を刺激しやすくなります。ただし、ブランドイメージに合った色選びが重要です。 - 文字サイズとフォント

ボタン内の文字は16px以上の大きさで、読みやすく親しみやすいフォントを選びます。 - 文字装飾

太字やアンダーライン、ホバー時の色変化などで視認性を高め、クリックを促します。 - 文言の工夫

「今すぐ購入」「お試しセットを申し込む」「クーポンをゲット」など、具体的で行動を促す言葉を使うと効果的です。

これらのポイントを踏まえ、ABテストを繰り返して最適なデザインや文言を見つけることが、CVR改善には欠かせません。

ページの表示速度の改善

Webサイトの表示が遅いと、ストレスを感じてブラウザを閉じる。このような経験、皆さんもあるのではないでしょうか?

サイトの読み込み速度は、ユーザーの離脱率に大きく影響します。

特にスマホからのアクセスが増えている今、モバイルでの表示速度を速くすることはとても大切です。表示が遅いと、検索エンジンの評価も下がってしまい、検索結果で不利になることもあります。

もしWebサイトの表示が遅いと感じたら、Googleの無料ツール「PageSpeed Insights」を使ってみましょう。このツールは、サイトの読み込み速度を測るだけでなく、どこをどう改善すればいいかも教えてくれることもメリットの一つです。

例えば、画像を軽くしたり、不要なプログラムを減らしたり、キャッシュを活用したりすることで、表示速度を速くできます。このような改善を行うと、ユーザーが快適にサイトを見られるようになり、離脱を減らすことでCVR(コンバージョン率)改善につながります。

Web接客ツールの活用

Web接客ツールを活用することで、訪問ユーザーの状況に応じて最適なメッセージを出し分けられます。

例えば、閲覧ページや滞在時間、離脱兆候に合わせて「資料ダウンロードを促す」「チャットで質問を受け付ける」などの対応ができます。

代表的なWeb接客ツールの活用例

・初回訪問ユーザーに: 製品概要や人気ページへの誘導

・離脱しそうなユーザーに: 限定オファーやクーポンの提示

・既存顧客に: アップセル・クロスセル提案

ユーザーごとのニーズに合わせたコミュニケーションを取ることで、自然にフォーム遷移率や購入率が高まり、CVR(コンバージョン率)改善につながるのがWeb接客の強みです。

A/Bテストの実施

CVR(コンバージョン率)改善の施策を実施したら、必ずA/Bテストで効果を検証しましょう。

感覚ではなくデータで判断することで、確実に「成果が出る施策」を積み上げていけます。

A/Bテストで確認すべき主な要素:

・ボタンの色や文言(例:「今すぐ登録」→「無料で試す」)

・ファーストビューのキャッチコピー

・画像・レイアウト・CTAの配置

テストを繰り返し行うことで、「ユーザーがどんな要素に反応するか」を明確に把握でき、CVRを継続的に改善できます。

CVR(コンバージョン率)改善の成功事例

CVR(コンバージョン率)改善の取り組みは、実際の企業事例から多くの学びを得られます。株式会社Spartyや株式会社バルクオムなどの企業では、具体的な施策によって大幅なCVR向上を実現しました。

それぞれの成功事例から、自社サイトに応用可能なヒントを見出せます。ここでは、実践的なCVR改善の成功事例について解説します。

株式会社Sparty

CVR(コンバージョン率)改善は、施策次第で大きな成果を生みます。ここでは、チャット型EFOツール「GENIEE CHAT」を活用して成果を上げた、株式会社Sparty様の事例をご紹介します。

同社では「一人ひとりに合うものを届けたい」の理念のもと、パーソナライズ×D2Cモデルで「MEDULLA」などのヘアケア・スキンケアのブランドを展開しています。

同社では、ユーザーが診断を行ったあとに商品を購入する仕組みを採用しており、通常のECサイトよりもページ遷移が多い特徴がありました。

その結果、診断完了までにユーザーが離脱してしまう課題が発生していました。

そこで、ブランドリニューアルのタイミングで、Spartyはチャット型EFO「GENIEE CHAT」を導入。

フォーム入力部分をチャット形式に変更したことで、ユーザーがストレスなく入力を完了できるようになり、途中離脱率の低下と診断完了率の向上を実現しています。

株式会社バルクオム

株式会社バルクオムは、メンズスキンケアを中心にヘアケア・ボディケア、さらにはプロテインによるインナーケアまで展開する総合メンズビューティブランドです。同社はCVR改善において顕著な成果を上げています。

導入前の課題は、チャットボットにおけるユーザー体験と改修スピードの不足でした。特に情報入力から購入完了までの流れにストレスがあり、離脱を招いていたのです。入力項目が過度に多く、訪問者の負担となっていました。

そこで「GENIEE CHAT」を活用し、入力情報を最低限に整理する改善を実施しました。何度もテストを重ね、購入動線を最適化した結果、ユーザー体験が大幅に向上しています。担当者自身もスムーズさを実感できるレベルに達し、定量的にもCVRが約1.5倍の成果を達成しました。

フォームの簡素化と購入導線の見直しが、成約率向上の決定打となった事例です。

CVR(コンバージョン率)改善に役立つツール・サービス

継続的にCVR(コンバージョン率)改善を進めるためには、データの分析と改善施策の実行を支えるツールの活用が欠かせません。

近年では、ユーザー行動を可視化できる分析ツールや、フォーム・ランディングページを最適化できる改善ツールなど、多様な選択肢があります。

分析ツール

- Google Analytics 4(GA4)

Googleが提供する無料のアクセス解析ツールで、CVR(コンバージョン率)計測やファネル分析に最適です。

GA4では、ユーザー単位での行動を追跡できます。そのため、「どのチャネルから訪問し、どこで離脱したか」「どのページが成果に直結しているか」といったデータを詳しく把握できます。

さらに、コンバージョンイベントを自由に設定できるため、フォーム送信・購入・資料DLなど複数のCVポイントを一元管理できます。

- ヒートマップツール(Clarityなど)

ヒートマップツールは、ユーザーがどこをクリックし、どこまでスクロールしているかを「色」で可視化します。

特にファーストビューの注目度やCTAボタンの位置を改善する際に有効です。

改善ツール

- LPO(ランディングページ最適化)ツール

LPOツールは、ランディングページ上の構成要素(見出し、画像、CTAなど)をテストし、最もCVR(コンバージョン率)が高いパターンを特定するためのツールです。

デザインやテキストを変更したパターンを自動で配信・比較できます。継続的にテストを重ねることで、LPを常に最適な状態に保つことができます。

- EFO(入力フォーム最適化)ツール

フォームの離脱率を下げ、入力完了率を高めるためのツールです。

特に、ユーザーが入力途中でストレスを感じるポイントを減らすことがCVR改善の鍵になります。

- A/Bテストツール

A/Bテストツールは、異なるデザイン・文言・構成を同時に配信し、どちらのパターンが高いCVRを得られるかを検証できます。

- Web接客ツール(チャット、ポップアップ等)

Web接客ツールは、ユーザーの行動に応じてリアルタイムで最適なメッセージを表示することで、離脱防止やエンゲージメント向上を実現します。

例えば、滞在時間が長いユーザーに「質問はありますか?」とチャットを表示したり、離脱直前にクーポンを提示したりする施策などがあげられます。

CVR(コンバージョン率)改善の注意点

CVR(コンバージョン率)改善を進める際には、正しいデータ検証と一貫した改善プロセスを意識することで、誤った判断や無駄な施策を防げます。ここでは、CVR改善を実践する上で押さえておきたい注意点を6つ解説します。

複数施策の同時実装を避ける

複数の施策を同時に実装してしまうと、「どの施策が効果をもたらしたのか」が判断できません。

CVR(コンバージョン率)改善の本質は「検証と再現性の積み重ね」です。まずは1つずつ実行し、効果を数値で測定しましょう。施策ごとのA/Bテストを実施することで、改善要因を明確にできます。

短期間での判定を避ける

CVR(コンバージョン率)改善効果を早く確認したいあまり、数日〜1週間程度で成果を判断するのは危険です。

アクセス数が少ない状態では誤差が大きくなり、正確な検証ができません。

テスト期間は最低でも2週間〜1ヶ月程度を設け、十分なデータが集まった段階で分析することが推奨されます。

統計的有意性を確認

A/BテストやCVR(コンバージョン率)改善施策の結果を見る際は、「統計的有意性(Statistical Significance)」を確認することが重要です。

有意差がない状態で成果を判断すると、偶然の変動を「改善」と誤解してしまうリスクがあります。

検証ツールを活用して、十分な母数を確保した上で判断しましょう。

改善前後の基準を統一

CVR(コンバージョン率)改善を評価する際は、同じ条件・同じ指標で比較することが基本です。

例えば「異なる期間」「異なるチャネル(広告/自然流入など)」を基準にしてしまうと、正確な比較ができません。

改善施策を実施する前に、「どの指標を・どの期間で」追うのかを明確に設定しておくことが大切です。

過度な期待を避ける

CVR(コンバージョン率)改善は「一度で劇的な成果を出すもの」ではありません。

施策の多くは地道な検証と改善の積み重ねによって少しずつ成果を積み上げるものです。

特に商材特性や業界によっては、改善率の上限が存在するため、現実的な目標設定を行いましょう。

改善後の戻し方を計画

新しい施策を導入した結果、CVR(コンバージョン率)が下がることもあります。

そのため、改善施策を元に戻すためのフローを事前に決めておくことが重要です。

どの段階で「元に戻す」のか、誰が判断するのかを定めておくことで、機会損失を防げます。

CVR(コンバージョン率)改善に関するよくある質問

CVR(コンバージョン率)改善に取り組む際、多くの担当者が共通の疑問を抱えています。CVR改善とは何か、CVRが下がる要因は何か、CVRは何パーセントが目安なのか、さらにはCRO改善との違いなど、基本的な理解が欠かせません。

ここでは、CVR改善を進める上で押さえておくべき重要なポイントについて解説します。

CVR改善とは何ですか?

CVR(コンバージョン率)改善とは、Webサイトを訪問したユーザーが商品購入や資料請求などの目標行動を起こす確率を高める施策全般を指します。

従来のWeb施策では、アクセス数の増加に注力するケースが多く見られました。しかし、訪問者数が増えても実際の成約につながらなければ、投資対効果は低いままです。

CVR改善では、サイト訪問者の体験そのものを最適化することに焦点を当てます。ユーザーが目的の行動を起こしやすい環境を整えることで、同じアクセス数でも売上やリード獲得を最大化できます。

CVRが下がる要因は?

CVR(コンバージョン率)が下がる要因は多岐にわたります。主な原因として、広告のターゲティングずれ、サイトの使いにくさ、商品価値の訴求不足、市場変化への対応遅れなどがあげられます。

具体的には、ページの読み込み速度やモバイル対応の不備、情報設計の問題、フォームの入力項目過多、行動喚起の弱さなども要因です。

根本的には、ユーザーが「欲しい情報にたどり着けない」「入力が面倒」「信頼できない」と感じた瞬間に離脱が発生します。

CVRは何パーセントが目安ですか?

CVR(コンバージョン率)の目安は一般的に2〜3%程度とされていますが、この数値は絶対的な基準ではありません。業界や商材、コンバージョンの種類、流入元、デバイスによって大きく変動するためです。

例えば、EC、金融、人材など業界ごとに平均値は異なります。また、コンバージョン設定によっても差が生じ、ハードルの低い会員登録は高めの数値となる一方、問い合わせは低めになる傾向があります。

さらに検索からの流入と広告経由、PC利用とスマホ利用でも結果は変わるため注意が必要です。

CRO改善とは何ですか?

CRO改善とは、Webサイトを訪問したユーザーが商品購入や資料請求などの目標行動を達成する割合を高めるマーケティング施策です。サイトの構成、デザイン、使いやすさを分析し、最適化を図ります。

CROの取り組みは「より少ないアクセス数でより多くの成果を出す」ことです。単に表面的な改善にとどまらず、ユーザー視点に立ってサイト全体を見直し、顧客体験を向上させる活動全般を指します。

CROは「Conversion Rate Optimization(コンバージョン率最適化)」の略称であり、実質的にはCVR改善と同義です。

まとめ

CVR(コンバージョン率)の改善は、単に数値を上げるための施策ではなく、「ユーザーにとって行動しやすい体験をつくる」ための取り組みです。

現状分析から課題の特定、そして施策の実行までを丁寧に進めることで、売上やリード獲得の最大化につながります。

しかし、CVR改善には限界もあります。一定の改善を達成した後は、フォーム入力体験の最適化やWeb接客の導入など、ユーザー体験を起点とした改善がより重要になります。

CVR改善なら「GENIEE CHAT」

株式会社ジーニーでは、CVRを改善させるための「GENIEE CHAT」を提供しています。

Webサイト上に設置している入力フォームをチャット型に置き換えることで、スムーズなフォーム入力が可能になり、その結果、フォームでの離脱を低減し、入力完了率の向上が期待できます。

CVR改善のためのお役立ち資料

関連記事

-

-

-

-

-

-

-

-