「Webサイトやランディングページへのアクセスは順調に増えているのに、問い合わせや購入といったコンバージョンが伸びない」

「アクセス解析を見ると、離脱率が高いことはわかっている」

このような状況の中で、「具体的に何をすれば離脱を減らせるのか」「どの施策から始めればいいのか」という課題に、多くのマーケティング担当者が直面しています。

実は、訪問者の離脱を改善することは、コンバージョン率を上げるための最短ルートです。

新規顧客を増やすために広告費を増やすのも一つの手ですが、せっかく集めた訪問者を逃してしまっては、その投資は活きません。

本記事では、自社の離脱原因を特定し、事業形態と予算に合わせて最適な改善施策を選び、優先順位をつけて実行するまでの全プロセスを解説します。

目次

離脱率の改善が必要な理由

多くのマーケティング担当者は、「訪問者を増やすこと」に注力します。広告費を増やし、SEO対策を強化し、SNS運用を工夫すると確かに訪問者は増えます。

しかし、増えた訪問者の多くが、何もアクションを起こさずにサイトを去ってしまうことが「訪問者は増えているのに成果につながらない」悪循環の正体です。

根本原因は、離脱率の高さにあります。離脱率が高いことは、単に「ユーザーがサイトを離れている」という表面的な問題ではなく、ビジネスの成長を阻害する構造的な課題を示唆しています。

ここでは、離脱率が高いことの本当の意味と、離脱改善がコンバージョン率に直結する仕組みを解説します。

離脱率が高いことの本当の意味

「離脱率」の言葉を聞くと、多くの人は「ユーザーがサイトを去った割合」の単純な定義で捉えがちです。しかし、離脱率が高いことの本当の意味は、もっと深刻です。

離脱率が高いことは、ユーザーの期待と実際の体験のギャップが大きいことを示している可能性があります。

ユーザーは何らかの目的や期待を持ってサイトに訪れます。検索結果のタイトルやSNS広告をクリックしたり、友人の紹介を通じて訪れることもあります。しかし、ページを開いた瞬間に「あ、これは違う」「思っていたのと違う」と判断され、すぐに去ってしまうことが離脱です。

言い換えれば、離脱率の高さは、マーケティングの入口(集客)と出口(コンバージョン)の間に、大きな断絶があることを示しています。

離脱率が高いことの具体的な影響

- 広告費の無駄

PPC広告で集めた訪問者の多くが離脱すれば、CPA(顧客獲得単価)は跳ね上がります。

- SEO効果の減少

ユーザーの滞在時間が短く、ページ回遊率が低いと、検索エンジンは「ユーザーにとって価値の低いページ」と判断し、ランキングが下がります。

- 機会損失

本来コンバージョンしたはずのユーザーを失っています。

つまり、離脱率を改善することは、既に集めた訪問者という資産を最大限に活用することであり、これ以上ない効率的な施策なのです。

離脱改善がコンバージョン率に直結する仕組み

では、なぜ離脱改善がコンバージョン率に直結するのでしょうか。その仕組みを理解することが、施策を実行する際のモチベーションになります。

コンバージョンが発生するまでには、以下のステップがあります。

- 訪問 → ユーザーがサイトに到達

- 滞在 → ページを読み、情報を理解

- 回遊 → 関連ページを見て、信頼を深める

- 行動 → 問い合わせ、購入、資料請求などのアクション

離脱が多いということは、このステップの途中で大量のユーザーが脱落しているということです。

離脱改善がコンバージョン率を上げる理由

例えば、月間10,000人の訪問者がいるサイトで、現在のコンバージョン率が1%(100件)だとします。

現状:10,000人 × 1% = 100件のコンバージョン

離脱率が30%から20%に改善された場合:実質的な「検討対象者」が増え、コンバージョン率が1.5%に向上

結果:10,000人 × 1.5% = 150件のコンバージョン(+50件、+50%の増加)

新規訪問者を50%増やすのと、離脱率を10%改善するのでは、後者の方が圧倒的に簡単で、費用対効果が高いのです。

離脱改善の3つのメリット

- 即効性:新規訪問者を増やすより、改善効果が早く現れる

- 低コスト:広告費を増やすのではなく、既存資産を活用するため、追加投資が少ない

- スケーラビリティ:一度改善すれば、その効果は継続的に得られる

つまり、離脱改善は、最小の投資で最大のリターンを得られる、マーケティングの黄金施策なのです。

離脱率の改善が必要な原因を理解する

離脱改善を実行する前に、最も重要なステップがあります。それは、自社のサイトで、なぜユーザーが離脱しているのかを理解することです。

離脱の原因は、サイトごと、事業形態ごとに異なります。同じ「離脱率が高い」という課題でも、原因が違えば、取るべき施策もまったく異なります。

例えば、ページの読み込み速度が原因なのか、コンテンツが不十分なのか、信頼性が不足しているのかなど、原因を誤診すれば、効果のない施策に時間と予算を費やすことになります。

4つの主な離脱原因と特徴

ユーザーが離脱する理由は、大きく4つのカテゴリーに分類できます。それぞれの特徴を理解することで、自社のサイトで何が起きているのかが見えてきます。

期待値ギャップ型離脱

| 特徴 | ユーザーが期待していた内容と、実際のページ内容が異なる |

| 具体例 | ・検索結果のタイトルに「〇〇の方法5選」と書かれていたのに、ページを開くと「〇〇とは何か」という基礎知識の説明だけ ・広告で「無料で始められる」と謳われていたのに、実際には有料プランの説明ばかり ・SNS投稿で「衝撃の新事実」と期待させておいて、ページの内容が陳腐 |

| 見分け方 | ・ページの直帰率が異常に高い(業界平均の2倍以上) ・滞在時間が極めて短い(5秒以下) ・特定のトラフィックソース(例:特定の広告、特定のキーワード)からの離脱率だけが高い |

| 影響 | SEOランキングの低下、広告費の無駄、ブランドイメージの悪化 |

コンテンツ不足型離脱

| 特徴 | ページに掲載されている情報が不十分で、ユーザーの疑問や悩みが解決されない |

| 具体例 | ・商品ページなのに、スペックや価格の情報しかなく、使用例や比較情報がない ・ブログ記事が短すぎて、ユーザーの知りたいことが書かれていない ・よくある質問(FAQ)が充実していない |

| 見分け方 | ・滞在時間は短くない(30秒~2分程度)が、コンバージョン率が低い ・ページ内の特定のセクションで離脱が集中している(ヒートマップで確認可能) ・関連ページへの内部リンククリック率が低い |

| 影響 | コンバージョン率の低下、ユーザーが競合サイトへ流出 |

信頼性不足型離脱

| 特徴 | 企業情報、実績、口コミなどが不足していて、ユーザーが「このサイト・企業は信頼できるのか」と疑問をもつ |

| 具体例 | ・企業情報ページがない、または情報が古い ・実績やケーススタディが掲載されていない ・顧客の声や評価が見当たらない ・セキュリティバッジやプライバシーポリシーが明記されていない |

| 見分け方 | ・企業情報ページ、お問い合わせページへのアクセスが多いのに、コンバージョンに至らない ・競合サイトとの比較検索が多い(Google Search Consoleで確認) ・特に初回訪問ユーザーの離脱率が高い |

| 影響 | ブランド信頼度の低下 |

ユーザー体験(UX)不良型離脱

| 特徴 | ページの読み込み速度が遅い、デザインが見づらい、操作が複雑など、技術的な問題でユーザーがストレスを感じる |

| 具体例 | ・ページの読み込みに5秒以上かかる ・スマートフォンでの表示が崩れている ・フォームの入力項目が多すぎて、途中で離脱される ・ナビゲーションが分かりにくく、目的のページにたどり着けない |

| 見分け方 | ・モバイルからの離脱率がデスクトップより極端に高い ・Google PageSpeed Insightsのスコアが低い ・フォーム離脱率が高い(フォーム分析ツールで確認) |

| 影響 | 全体的なコンバージョン率の低下、SEOランキングの低下(特にモバイル検索) |

【診断チェックリスト】自社の離脱原因を特定する

期待値ギャップ型離脱の診断

- 特定のトラフィックソース(広告、キーワード、SNS)からの直帰率が50%以上

- ページの平均滞在時間が5秒以下

- ページタイトルと実際の内容に矛盾がある

- 広告のコピーと、ランディングページの内容がズレている

- 検索キーワードと、ページの内容が一致していない

コンテンツ不足型離脱の診断

- ページの平均滞在時間は30秒以上だが、コンバージョン率が低い

- ブログ記事の平均文字数が1,000字以下

- 商品ページに、使用例やビフォーアフターの情報がない

- よくある質問(FAQ)ページが存在しない、または情報が少ない

- 内部リンク数が少ない(1ページあたり平均3個以下)

信頼性不足型離脱の診断

- 企業情報ページへのアクセス数が多いのに、コンバージョンに至らない

- 企業情報ページが更新されていない、または情報が不完全

- 実績やケーススタディが掲載されていない

- 顧客の声や評価が掲載されていない

- セキュリティバッジやプライバシーポリシーが目立たない場所にある

UX不良型離脱の診断

- Google PageSpeed Insightsのモバイルスコアが50以下

- フォーム離脱率が30%以上

- ページの読み込み時間が3秒以上

- スマートフォンでの表示が崩れている、または操作しづらい

複数のカテゴリーで該当数が多い場合は、「優先度」の高い順に施策を実行すると良いでしょう。

離脱改善の施策選択ガイド

離脱原因を特定したら、次は具体的な改善施策を選択して実行しましょう。

ここでは、離脱改善に効果的な8つの施策を解説します。

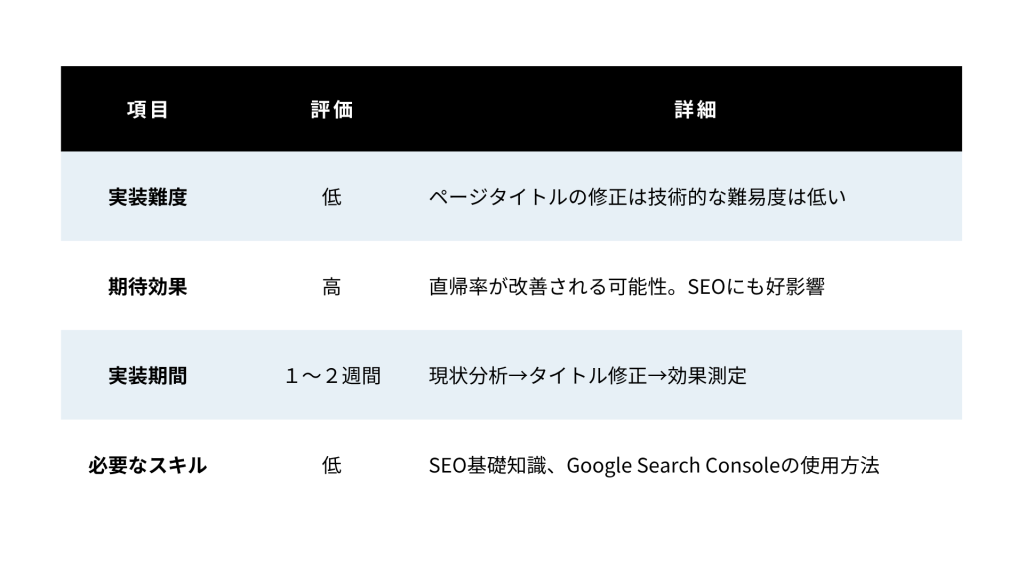

施策1:ページタイトルと内容の一致

ページのタイトルと、実際のページ内容が一致していることを確認し、ユーザーの期待値ギャップを解消する施策です。

期待値ギャップ型離脱が多い場合や、特定のキーワードからの直帰率が異常に高い場合に効果的です。

ページタイトルと実際のコンテンツに齟齬があると、ユーザーは「求めていた情報がない」と判断して即座に離脱します。まずはタイトルタグ、h1見出し、メタディスクリプションが実際のページ内容と一致しているか確認することがポイントです。

特に検索流入が多いページでは、タイトルで約束した情報が冒頭部分で明確に提示されているかチェックが必要です。実装難易度が低く、SEOの基本知識があれば即座に改善できるため、最優先で取り組むべき施策といえます。

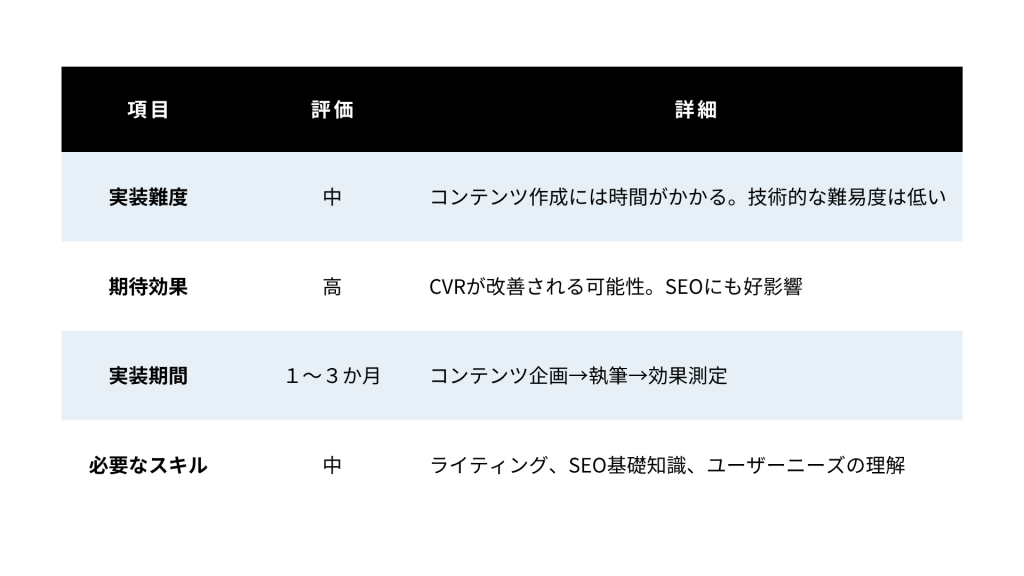

施策2:コンテンツの充実

ページに掲載されている情報量を増やし、ユーザーの疑問や悩みをより深く解決するコンテンツに改善する施策です。

コンテンツ不足型離脱が多い場合や、ページの滞在時間は長いがコンバージョン率が低い場合に効果的です。

ユーザーが求める情報が不足していると、他サイトで情報を補完しようとして離脱します。アクセス解析で滞在時間は長いのにコンバージョンに至らないページは、情報量の不足が原因の可能性もあります。

ユーザーの検索意図を分析し、よくある質問や懸念点に答えるコンテンツを追加することも有効です。実装難易度は低いものの、ライティングスキルとニーズ理解が必要で、時間もかかります。一方で、一度充実させれば、ユーザーの信頼獲得とコンバージョン率向上の両方に貢献する重要な離脱改善の施策です。

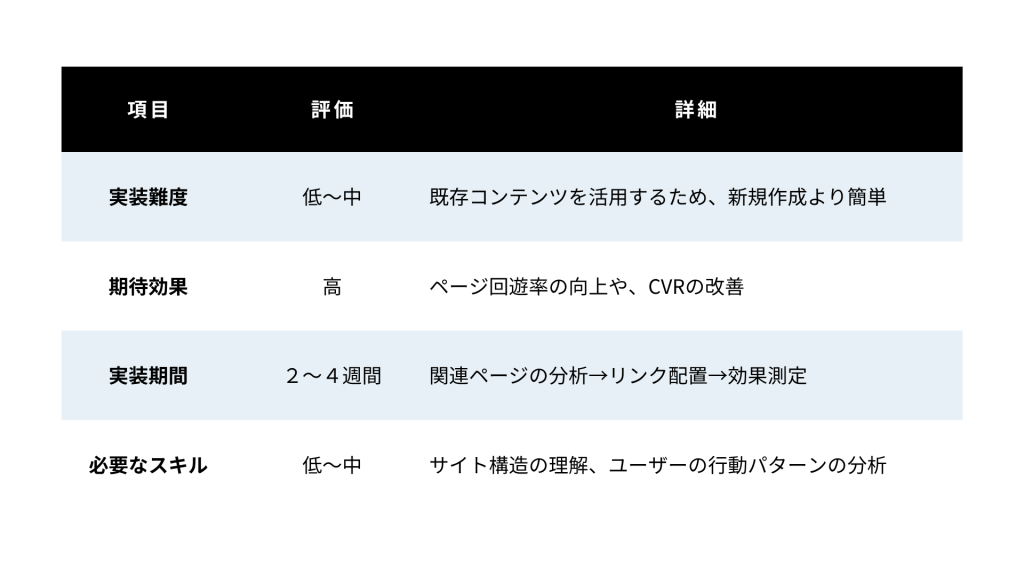

施策3:内部リンク戦略

ページ内に関連ページへのリンクを戦略的に配置し、ユーザーの回遊を促進する施策です。

コンテンツ不足型離脱が多い場合や、ページの回遊率が低い場合に効果的です。

ユーザーが1ページだけ見て離脱してしまうのは、次に見るべきページが明確でないことが原因の可能性があります。関連性の高いページへのリンクを文脈に沿って配置することで、自然な情報探索を促せます。

既存コンテンツを活用するため離脱改善の難易度は低めですが、サイト構造の理解とユーザー行動分析が必要です。特にコンテンツ不足型離脱が多いページでは、補完情報へのリンクを設置することで回遊率が向上します。

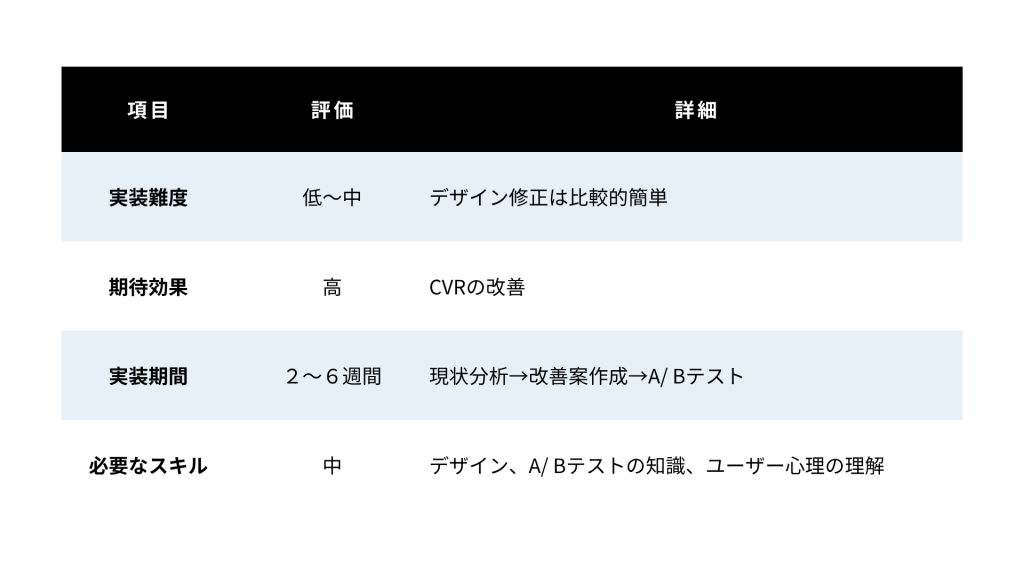

施策4:CTA最適化

CTAボタンやリンクの配置、デザイン、テキストを最適化し、ユーザーのコンバージョンアクションを促進する施策です。

期待値ギャップ型離脱が多い場合や、ページの滞在時間は長いがコンバージョン率が低い場合に効果的です。

ユーザーがページ内容に満足しているにもかかわらずコンバージョンしないのは、CTAが目立たない、または行動を促すメッセージが弱いことが原因です。ボタンの色・サイズ・配置、テキストの表現を見直すことで離脱改善につながります。

デザイン修正は比較的容易ですが、A/Bテストの知識とユーザー心理の理解が必要です。特に、滞在時間は長いのにコンバージョン率が低いページでは、CTAの視認性や訴求力を高めることで大きな効果が期待できます。

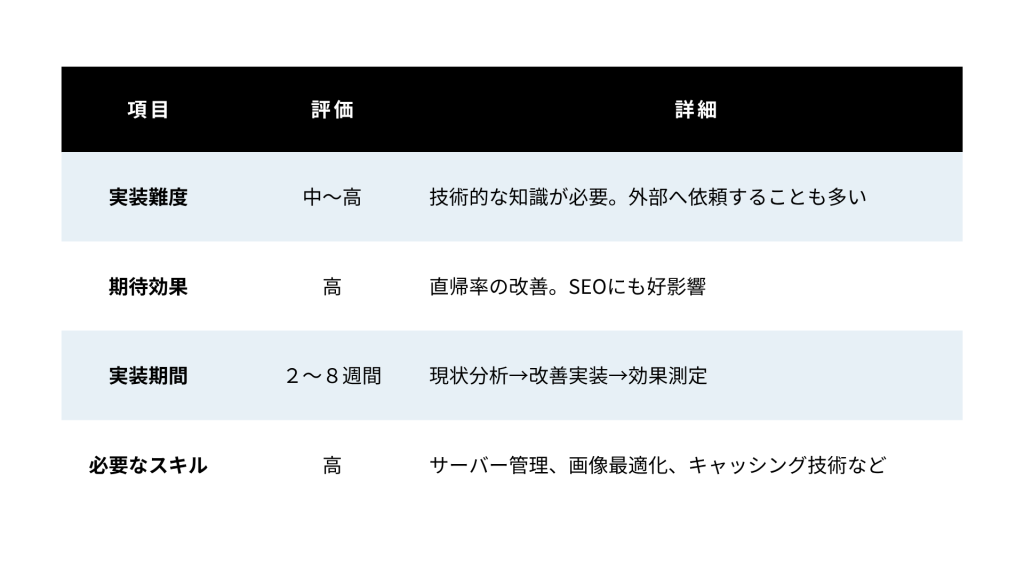

施策5:ページ表示速度改善

ページの読み込み時間を短縮し、ユーザーのストレスを軽減する施策です。

UX不良型離脱が多い場合やGoogle PageSpeed Insightsのスコアが50以下の場合に効果的です。

[Google PageSpeed Insights]

ページの読み込みが遅いと、ユーザーは内容を見る前に離脱します。特にモバイルユーザーは表示速度に敏感で、表示に数秒かかると離脱率が大幅に上昇します。サーバー応答時間の改善、画像の圧縮・最適化、キャッシュの活用などで離脱改善を図らなければなりません。

技術的な知識が必要で難易度は高いものの、UX不良型離脱やPageSpeed Insightsスコアが50以下の場合は優先的に取り組むべきです。表示速度の改善はユーザー体験向上だけでなく、SEO評価にも好影響を与える重要な施策です。

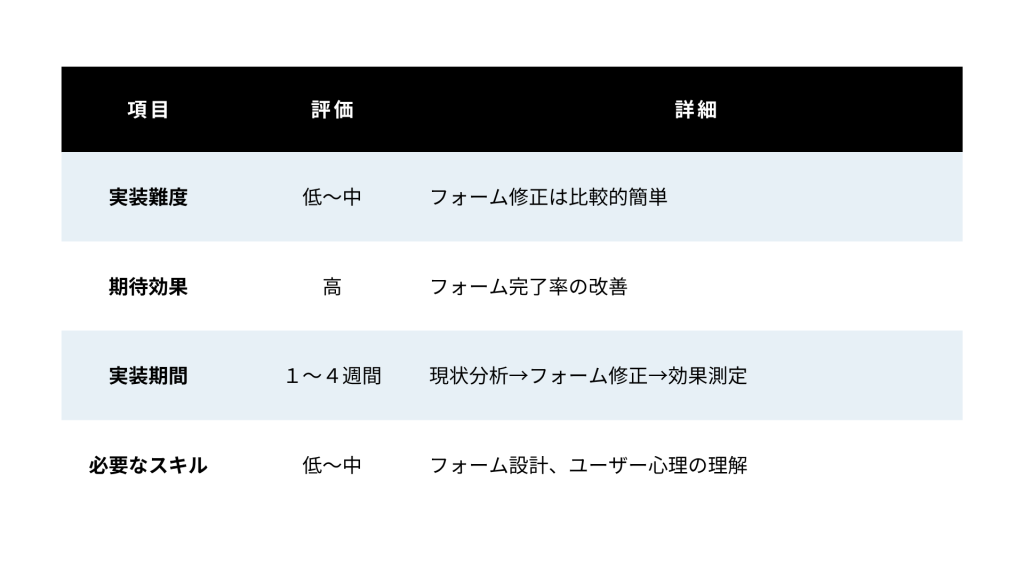

施策6:フォーム最適化

お問い合わせフォームや申し込みフォームの入力項目を削減し、ユーザーの入力負担を軽減する施策です。

UX不良型離脱が多い場合や、フォーム離脱率が30%以上の場合に効果的です。

フォームまで到達したユーザーが離脱する原因として、入力項目の多さ、必須項目の不明確さ、エラー表示の分かりにくさなどが考えられます。入力項目を本当に必要なものだけに絞り、自動入力機能やリアルタイムバリデーションを導入することで離脱改善が期待できます。

フォーム修正の難易度は低いものの、フォーム設計とユーザー心理の理解が必要です。特にフォーム離脱率が30%以上の場合は即座に見直すべきで、わずかな改善でコンバージョン率が大幅に向上する、費用対効果の高い施策です。

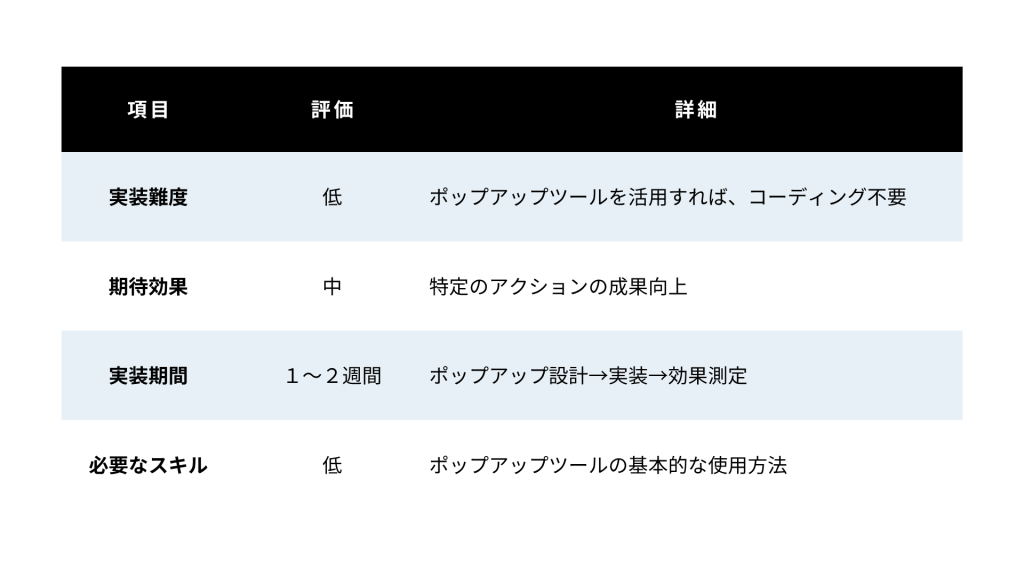

施策7:ポップアップ活用

ページ内に戦略的にポップアップを配置し、ユーザーの注意を引き、特定のアクション(メルマガ登録、資料請求など)を促進する施策です。

期待値ギャップ型離脱が多い場合や、離脱ユーザーを再度エンゲージしたい時に効果的です。

ページから離脱しようとするユーザーに対して、適切なタイミングでポップアップを表示することで、最後のエンゲージメント機会を創出できます。離脱意図を検知して割引クーポンや資料ダウンロードを提示することで、離脱改善とリード獲得の両方が可能です。

専用ツールを活用すればコーディング不要で実装できるため、必要なのはツール操作スキルのみです。ただし過度な表示はユーザー体験を損なうため、表示条件やタイミングの設定が重要です。

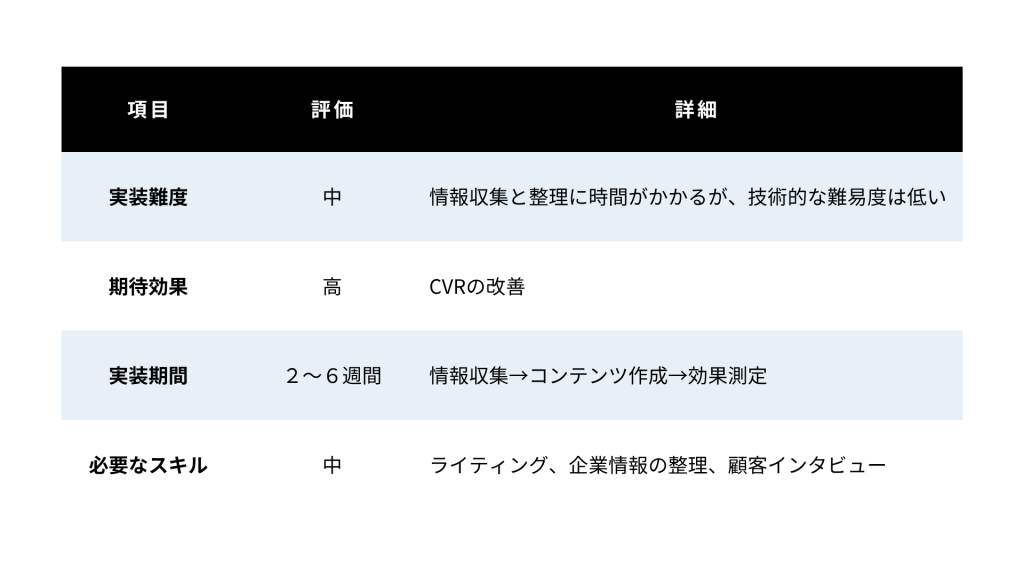

施策8:企業情報・信頼性強化

企業情報、実績、顧客の声、セキュリティ情報などを充実させ、ユーザーの信頼を構築する施策です。

信頼性不足型離脱が多い場合や、WebサイトやLPへのアクセスが多いのにコンバージョンに至らない場合に効果的です。

ユーザーは購入や問い合わせの前に「この企業は信頼できるか」を慎重に判断しています。会社概要、導入実績、お客様の声、セキュリティ対策などの情報が不足していると、不安を感じて離脱しがちです。

顧客インタビューや具体的な数値データを掲載することで離脱改善につながります。情報収集と整理に時間を要し、ライティングスキルも必要ですが、信頼性不足型離脱が多い場合は優先的に取り組むべきです。

とは?-6.png)

離脱改善のポイント

施策を実行した後、最も重要なのが改善効果の測定と継続的な最適化です。多くの企業は施策を実行して終わりにしますが、実は改善効果を測定し、データに基づいて施策を調整することで、初期の効果をさらに高められます。

ここでは、離脱率改善の効果を正確に測定する方法と、継続的に改善を続けるためのPDCAサイクルの回し方を解説します。

離脱率改善の測定方法

離脱改善施策の効果を測定するには、実装前後のデータを正確に比較することが必須です。しかし、多くの企業は測定方法を誤り、実際の改善効果を見落としています。

測定すべき主要指標

施策の効果を測定する際は、直帰率・離脱率・CVR・平均セッション時間を計測しましょう。

計測する際の注意点は以下の3つです。

- 測定期間を十分に取る

- 最低でも施策実装後2~4週間のデータを収集すると良い

- 1週間のデータでは、曜日による変動の影響を受けやすい

- 季節変動の影響を避けるため、前年同期間との比較も有効

- 外部要因を考慮する

- 同時期に広告キャンペーンを実施していないか確認

- SNSでバズが発生していないか確認

- 競合サイトの動向に変化がないか確認

- これらの外部要因があると、施策の効果を正確に測定できない

- 複数の施策を同時実装しない

- 複数の施策を同時に実装すると、どの施策が効果を生み出したのか判断できない

- 可能な限り1つの施策ずつ実装し、効果を測定することが理想的

- やむを得ず複数施策を同時実装する場合は、各施策の効果を分離するため、A/Bテストを活用

PDCAサイクルの回し方

離脱の改善効果を測定した後、重要なのが継続的な最適化です。PDCAサイクルを正しく回すことで、初期の改善効果をさらに高められます。

PDCAサイクルを回す際は以下の点に注意しましょう。

- 1つの施策に集中する

複数の施策を同時に実装すると、効果の原因が不明確になる

1つの施策の効果を測定してから、次の施策に進む

- 測定期間を十分に取る

最低2~4週間のデータを収集してから判断する

1週間のデータでは、曜日による変動の影響を受けやすい

- 改善効果が小さい場合も記録する

改善効果が5%未満の場合でも、その施策が効果的でないことを示す重要なデータ

「効果がない施策」を特定することで、今後の施策判断の精度が高まる

- 定期的に全体を見直す

3ヶ月ごとに、これまでのPDCAサイクルの結果を整理

効果が高かった施策と低かった施策を分類

次の3ヶ月の施策計画を立案

PDCAサイクルの実行スケジュール例

| 月 | 施策 | 実装期間 | 測定期間 | 改善効果 |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | ページ表示速度改善 | 4週間 | 4週間 | 直帰率-〇%、CV率+〇% |

| 2月 | ページタイトル修正 | 2週間 | 4週間 | 直帰率-〇%、CV率+〇% |

| 3月 | コンテンツ充実 | 6週間 | 4週間 | 平均滞在時間+〇%、CV率+〇% |

| 4月 | フォーム最適化 | 2週間 | 4週間 | 離脱率-〇%、CV率+〇% |

改善効果が出ない場合の対処法

効果が期待値より低い場合

- 施策の実装が不十分でないか確認(例:画像圧縮が完全に完了していない)

- 外部要因(季節変動、競合の動き)の影響がないか確認

- 測定期間が短すぎないか確認(最低4週間は必要)

- 施策の対象ユーザーが限定的でないか確認(例:特定のページだけに実装)

効果がまったく出ない場合

- その施策は自社のサイトに適していない可能性がある

- 次の施策に進み、効果的な施策を特定する

- 3ヶ月後に改めて試す価値があるか検討

離脱改善に関するよくある質問

離脱改善に取り組む際、多くのWeb担当者が疑問に感じるポイントがあります。離脱率を改善するにはどうすればいいのか、離脱改善指標の見方、ビジネス用語としての離脱の意味、直帰率を下げる方法など、実務で頻出する質問に対する正しい理解が成果向上ポイントです。

ここでは離脱改善に関するよくある質問について解説します。

離脱率を改善するにはどうすればいいですか?

離脱率改善には、ユーザー体験の最適化が不可欠です。まず読みやすいデザインとして、適切な文字サイズ・改行・画像配置を整え、ページタイトルと実際のコンテンツを一致させることで期待値ギャップを防ぎます。

表示速度の改善やモバイル対応も離脱防止に効果的です。さらにCTAボタンや内部リンクで明確な導線を設置し、フォーム入力項目を簡略化することでユーザーの行動障壁を下げられます。ヒートマップ分析を活用すれば具体的な離脱箇所を特定でき、データに基づいた継続的な改善が可能です。

離脱改善指標とは?

離脱改善指標とは、ユーザーがサイトを離れる行動パターンを数値化し、改善すべきポイントを明確にする指標群です。代表的なものに離脱率・直帰率・コンバージョン率があり、これらを総合的に分析することでユーザーの離脱傾向を把握できます。

さらにページ表示速度や内部リンクの最適化状況、CTAの設置状況なども重要な指標です。数値が高い(または低い)ページを特定して改善することで、サイト内回遊が促進され、最終的な商品購入や問い合わせといったコンバージョン増加につながります。

ビジネス用語で「離脱」とは何ですか?

ビジネス用語における「離脱」とは、顧客がサービスや製品の利用を停止する「顧客離脱」と、Webサイト訪問者がページから立ち去る「サイト離脱」の二つの意味を持ちます。

特にサブスクリプション型ビジネスでは「チャーン(Churn)」と呼ばれ、継続率の低下を示す重要指標として扱われます。離脱率が高いことは、顧客維持やコンバージョン獲得に失敗していることを意味し、ビジネスの成長を著しく阻害する要因です。そのため多くの企業が離脱率を重要KPIとして設定し、データ分析に基づいた改善施策を継続的に実施しています。

直帰率を下げる方法はありますか?

直帰率を下げるには、ユーザーの期待に応える情報を即座に提供することが重要です。流入キーワードとコンテンツ内容を一致させ、ファーストビューで求める情報があることを明確に示さなければなりません。

さらにサイト表示速度の向上やモバイルフレンドリー対応でストレスのない閲覧環境を整えます。内部リンクやわかりやすいCTAを戦略的に配置することで、ユーザーの次の行動を促せます。

まとめ

離脱率改善は、新規顧客獲得の最短ルートです。本記事で紹介した8つの施策を優先順位に従って段階的に実行し、PDCAサイクルで継続的に改善することで、広告費を増やさずにコンバージョンを増やせます。

さらに、チャット型EFOツールを導入すれば、フォームの離脱も防ぐことができます。購入検討段階から購入完了まで、すべての段階での離脱を防いで成果向上を目指しましょう。

離脱改善するなら「GENIEE CHAT」

株式会社ジーニーでは、離脱率を改善させるための「GENIEE CHAT」を提供しています。

Webサイト上に設置している入力フォームをチャット型に置き換えることで、スムーズなフォーム入力が可能になり、その結果、フォーム離脱率を低減し、入力完了率の向上が期待できます。

関連記事

-

-

-

-

-

-

-

-