営業で結果を出す顧客分析術 │定量・定性データを統合するCDP活用ガイド

営業現場の顧客理解が変わる時代

競争が激化する環境では、勘や経験だけに頼る営業手法だけでは成果を出しにくくなっています。

顧客のニーズを正確に捉え、タイミングよくアプローチするためには、体系的な顧客分析が欠かせません。

特に「顧客ニーズの把握不足」「追客タイミングの見極めの難しさ」「成約率の低迷」といった課題に対しては、定量・定性の両面からの分析が有効です。

営業を変える顧客分析の2つのアプローチ

営業現場で実践できる顧客分析には、大きく分けて2つの手法があります。

定量分析と定性分析の2つがあり、比較すると以下のようになります。

| 項目 | 定量分析 | 定性分析 |

| データの性質 | 数値データ | 非数値データ |

| 分析の特徴 | 客観的・統計的 | 主観的・解釈的 |

| 営業での分析対象 | ・商談回数と成約率・購買金額と頻度・プロセス離脱率・問い合わせ頻度 | ・顧客の反応や表情・購買決定要因・競合比較プロセス・潜在的課題や不安 |

| 解決できる悩み | どの顧客を優先すべきか | なぜ提案が刺さらないか |

| 活用メリット | 数値的根拠での判断 | 顧客心理の深い理解 |

定量分析で見える営業の実態

定量分析は、数値に基づいて顧客の行動パターンや価値を把握する手法です。

たとえば成約率や購買履歴を分析すれば、「どの顧客を優先すべきか」が明確になります。

これにより、限られた時間を成約につながりやすい顧客に集中することができます。

定性分析で掴む顧客の本音

定性分析は、インタビューや商談での観察、サポート履歴などから顧客の心理や動機を探る手法です。定性分析を取り入れることで、数値だけでは見えない提案のずれやニーズの本質を突き止められます。これが提案精度の向上につながります。

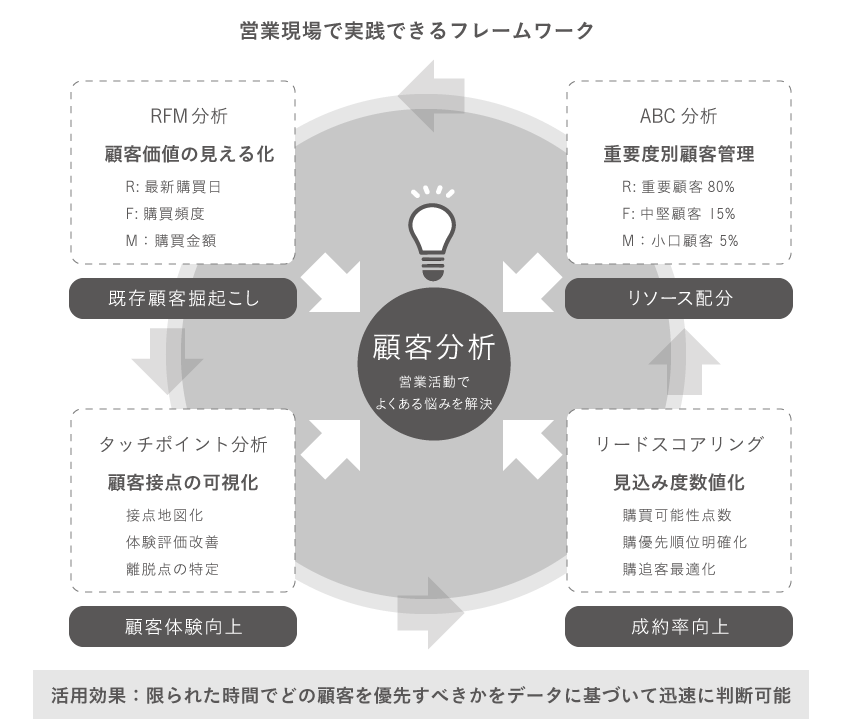

営業現場で実践できる分析フレームワーク

営業効率を向上させるため、以下の分析フレームワークが実践現場で威力を発揮します。

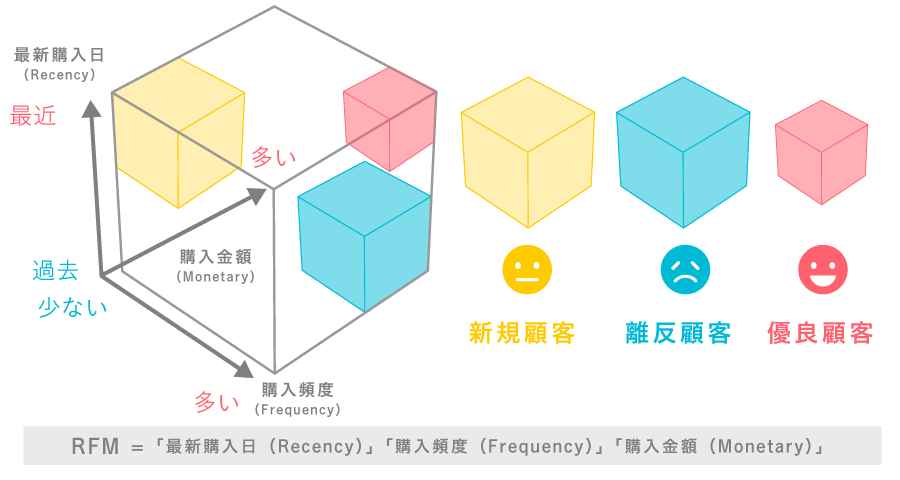

RFM分析(顧客価値の見える化)

- Recency(最新購買日):直近の取引からの経過日数

- Frequency(購買頻度):一定期間内の取引回数

- Monetary(購買金額):累計または平均購買金額

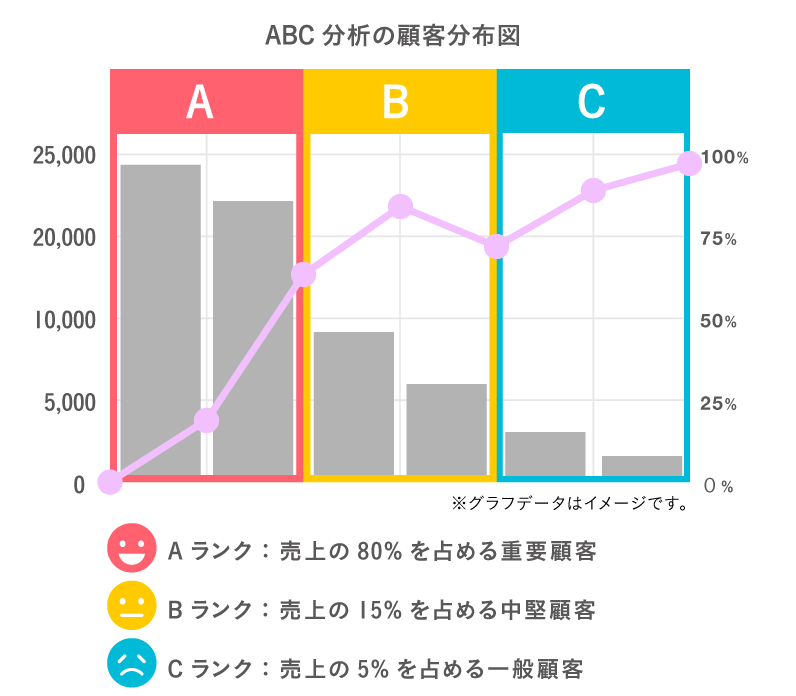

ABC分析(重要度別顧客管理)

- A顧客:売上の80%を占める重要顧客

- B顧客:売上の15%を占める中堅顧客

- C顧客:売上の5%を占める小口顧客

顧客接点の可視化(タッチポイント分析)

- 初回接触から成約までの全接点を地図化

- 各接点での顧客体験を評価・改善

- 離脱ポイントの特定と対策立案

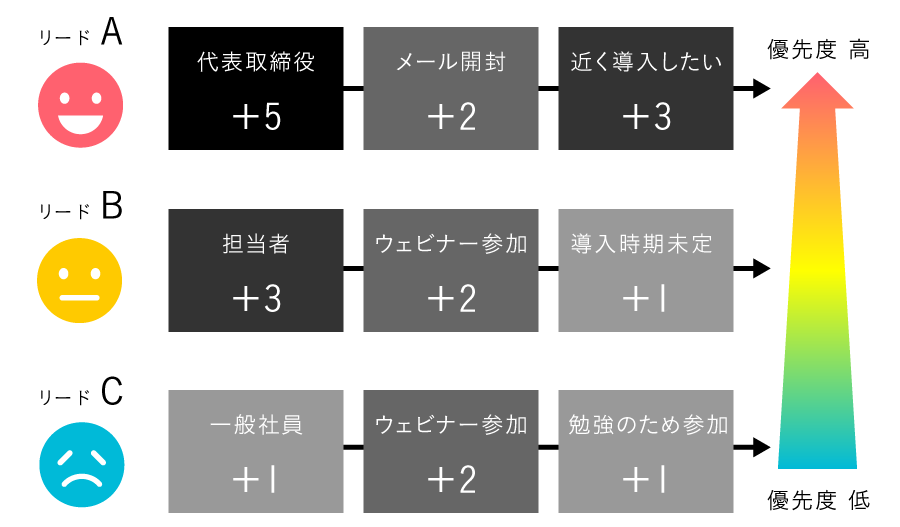

リードスコアリング(見込み度数値化)

- 顧客の購買可能性を点数化

- 営業優先順位の明確化

- 追客タイミングの最適化

これらのフレームワークにより、営業活動でよくある悩みである「限られた時間でどの顧客を優先すべきか」という判断が、データに基づいて迅速に行えるようになります。

営業現場での活用シーン例

- RFM分析:過去6か月の取引がない既存顧客の中で、購買頻度と金額が高い顧客を優先して再アプローチ。効率的な休眠顧客の掘り起こしが可能。

- ABC分析:A顧客に専任担当を置き、C顧客は自動フォローで対応。営業リソースを最適配分。

- リードスコアリング:資料ダウンロード回数やメール開封率を点数化し、80点以上の見込み客に集中的にアプローチして成約率向上。など

営業における顧客分析の実践メリット

顧客分析の導入により、営業現場では以下のメリットが実現されます。

属人化からの脱却

ベテラン営業担当者の経験や勘に依存していた営業活動を、データに基づく標準化されたプロセスに変革できます。これにより、営業活動でよくある悩みである「担当者によって成果にばらつきが生じる」問題を解決します。

追客活動の効率化

顧客の行動パターンや購買サイクルを分析することで、最適なタイミングでのアプローチが可能になります。無駄な営業活動を削減し、成約率の高い顧客にリソースを集中することができます。

成約確率の向上

過去の成約事例を分析し、成功パターンを特定することで、新規顧客への提案精度が向上します。

成功事例の共通点を見つけ、提案精度や商談の勝率を高めることが可能となります。

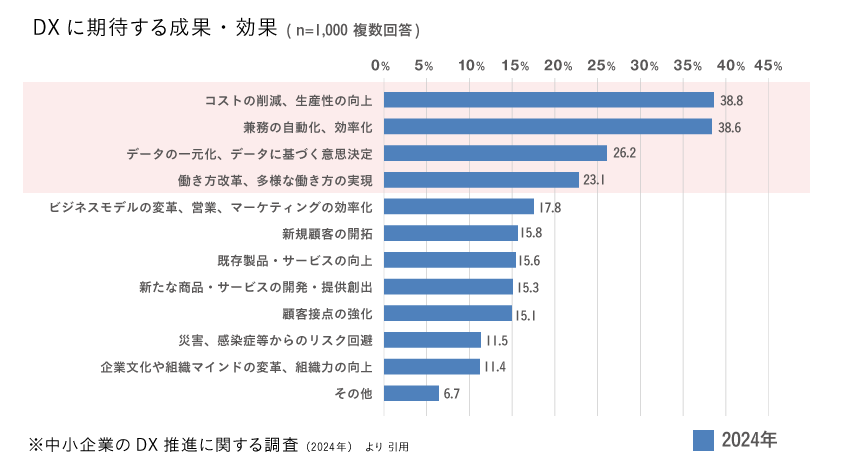

中小企業庁の調査では、DXに期待する成果として「コスト削減・生産性向上」が38.8%、「業務の自動化・効率化」が38.6%と示されており、顧客分析の導入効果が期待されています。(出典:中小企業庁「中小企業のDX推進に関する調査(2024年)」)

出典元:中小企業庁「中小企業のDX推進に関する調査(2024年)」

営業現場での分析実践手順

営業現場で顧客分析を実践するための具体的な5段階の手順をご紹介します。

- 目的・KPIの明確化

- 営業目標と連動した分析目的の設定

- 測定すべき成果指標の選定

- データの収集・統合

- 既存の営業データの棚卸し

- 散在するデータの一元化

- データの分析

- 選択したフレームワークでの分析実行

- 結果の可視化と共有

- 施策の実行

- 分析結果に基づく営業戦略の修正

- 具体的なアクションプランの実施

- 効果の検証

- 成果測定と継続的改善

- PDCAサイクルの確立

段階的なアプローチにより、営業現場への負担を最小限に抑えながら、確実な成果向上を実現できます。

顧客分析を阻む壁とCDPツール活用による突破口

顧客分析には、いくつかの課題が存在します。

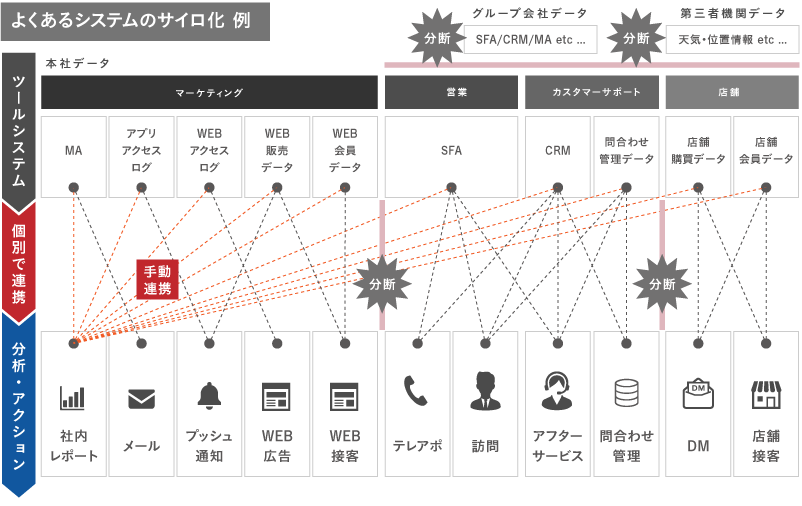

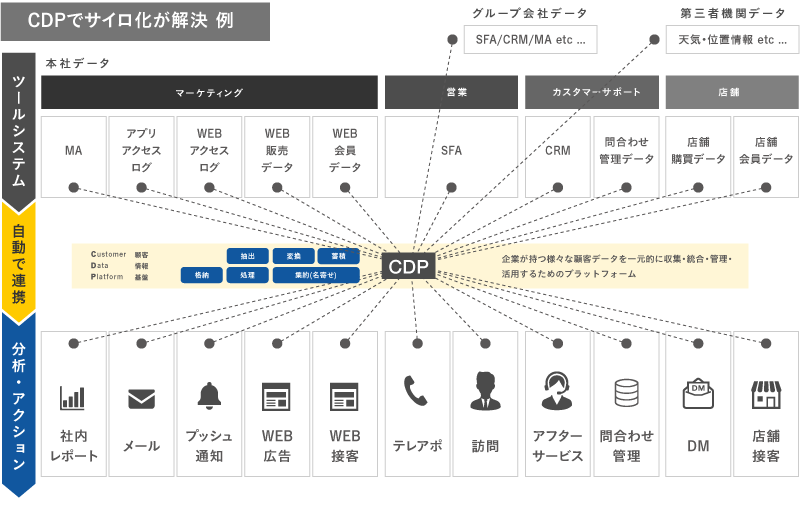

データ分散課題とCDP導入によるBefore/After

データの散在(サイロ化)

- データの散在:部署ごとに営業部ではSFA、マーケティグ部ではMA、経営管理部やDX部署では基幹システムなどに部署ごとにデータが分散しており、顧客の全体像が見えにくい。

分析環境の未整備

- 分析環境の未整備:営業担当者が分析操作や解釈に時間を取られ、本業である顧客との商談や営業活動が疎かになる

CDP活用による統合的解決

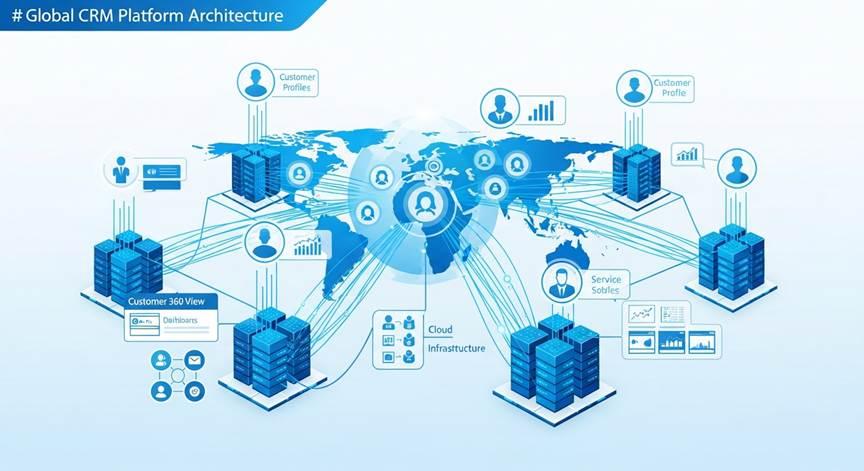

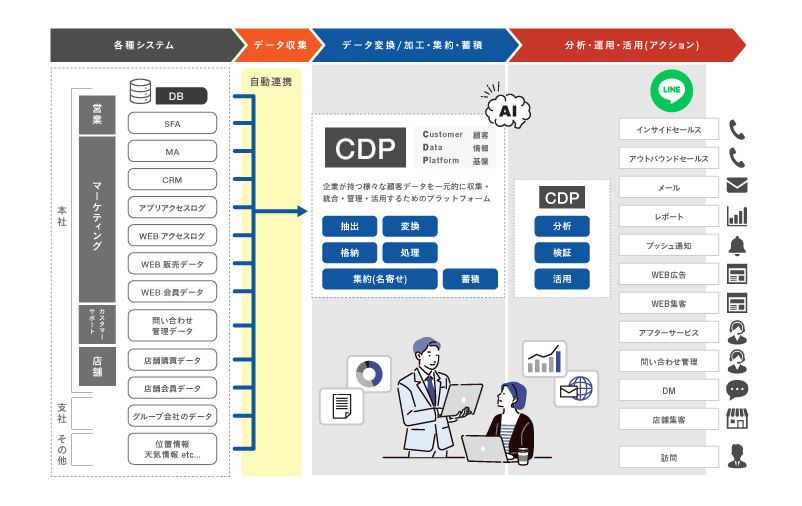

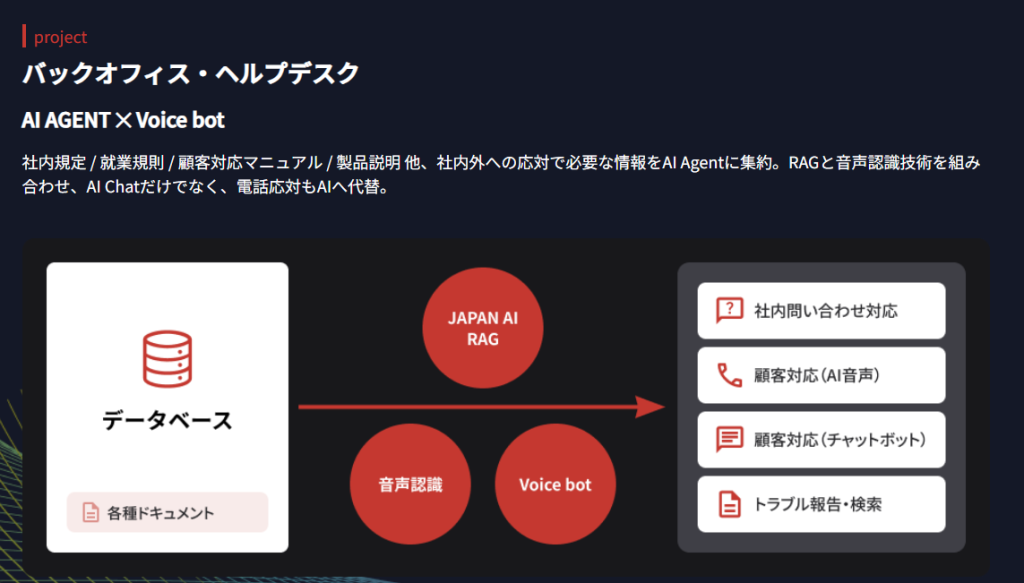

こうした課題の解決には、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)の活用が効果的です。CDPとは、散在する顧客データを統合し、リアルタイムで一元管理・活用するためのプラットフォームです。

CDPの具体的な活用シーンとして、以下が挙げられます:

- 営業、マーケティング、カスタマーサポートの顧客データを統合

- 顧客の行動履歴をリアルタイムで可視化

- 営業担当者向けの分析結果を自動生成

- 顧客セグメント別の最適なアプローチ方法を提案

データ統合基盤を導入した企業では、営業効率の大幅な改善が報告されています。

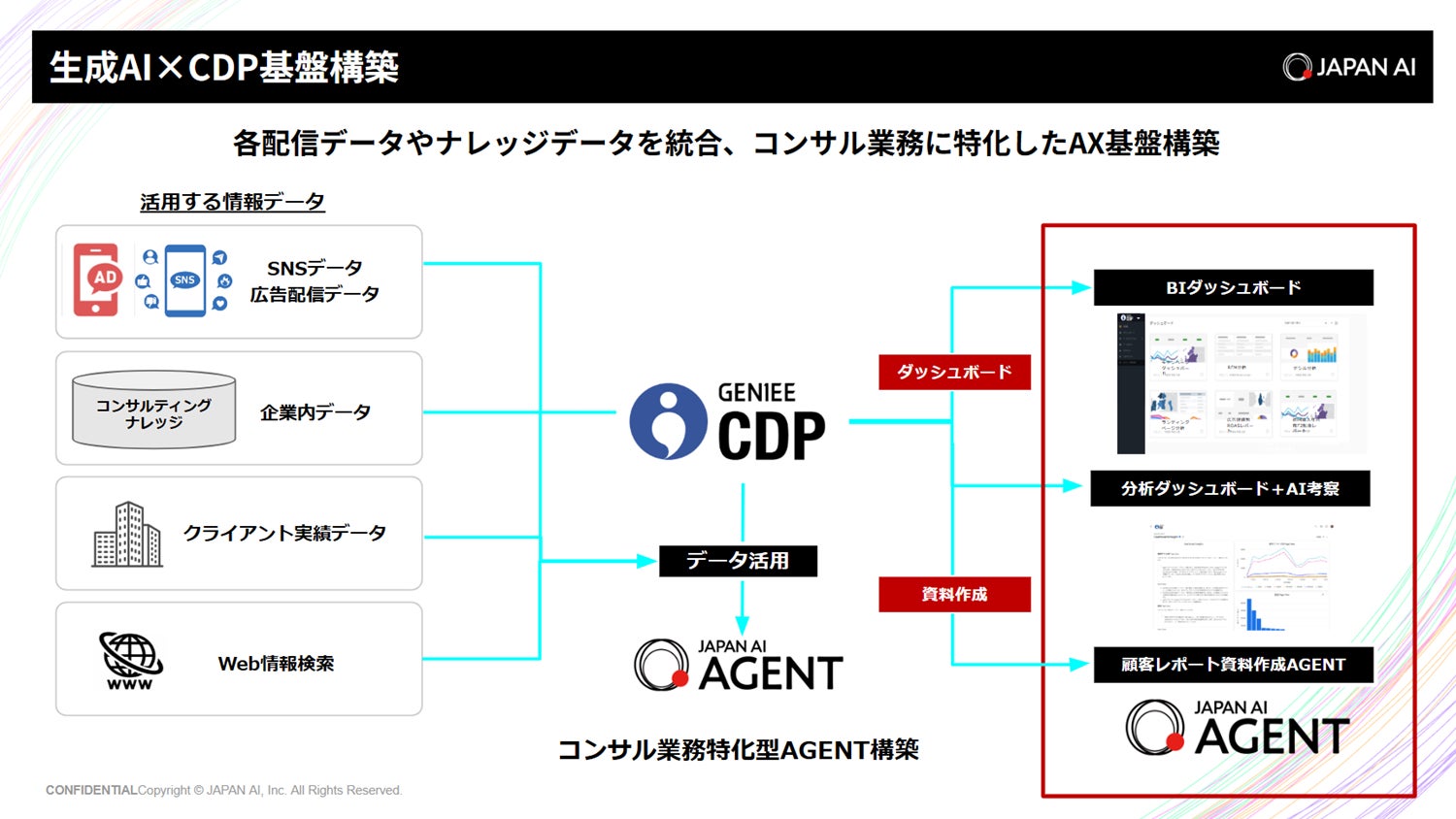

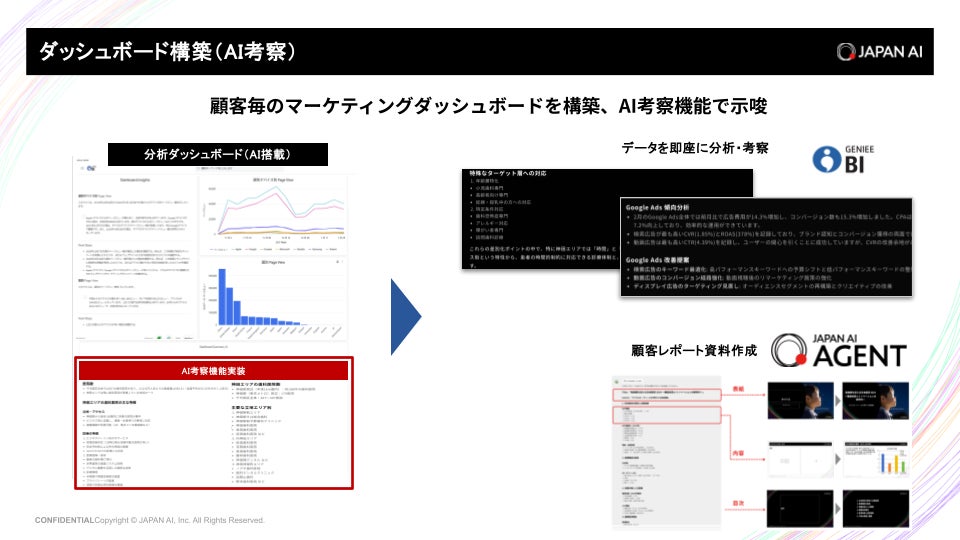

CDPとAIエージェントが連携したGENIEE CDPを活用することで、データの統合やセグメントし、情報整理されたデータをAIエージェントが分析し資料化までを自動化するといった世界観も実現可能となります。AIによる客観的且つデータに基づいた分析考察がされ、更に手を動かす部分が最小化されることで業務効率が向上します。

結果、データ集計、分析、アウトプットにかかる工数は大幅に削減され、ツールの投資対効果を格段に高めることができるのです。

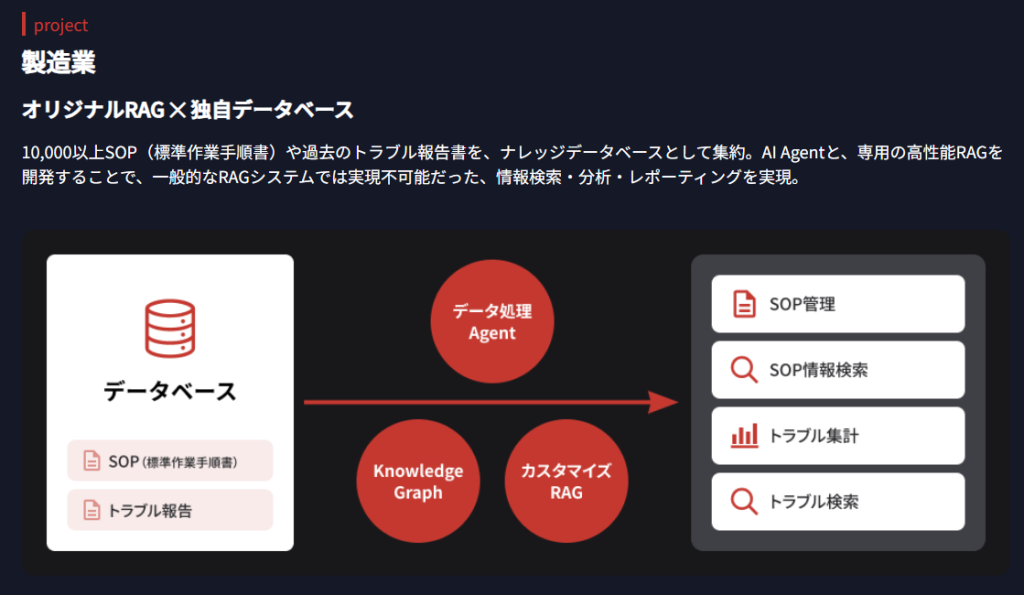

また、営業の顧客分析だけでなく、様々な用途でいまCDPとAIを連携させた活用シーンにいま各業界から注目が集まっています。以下は一例となります。

CDPツール×AI(次世代型CDP)活用事例

CDPツールには様々な活用方法があります。

更に昨今、AI技術の進化により企業内活動における様々な分野、業界でAi×CDPモデルの活用シーンが拡大しているのです。

これからは各企業が常時事業活動で収集蓄積するデータをどう活かし収益に繋げていくかが重要な局面となっており、それだけにデータ活用に価値を発揮するCDPの活用がポイントとなってくるのです。

ここでは主にAIエージェントとCDPツールを連携させた最新の次世代型CDPの活用事例をご紹介します。

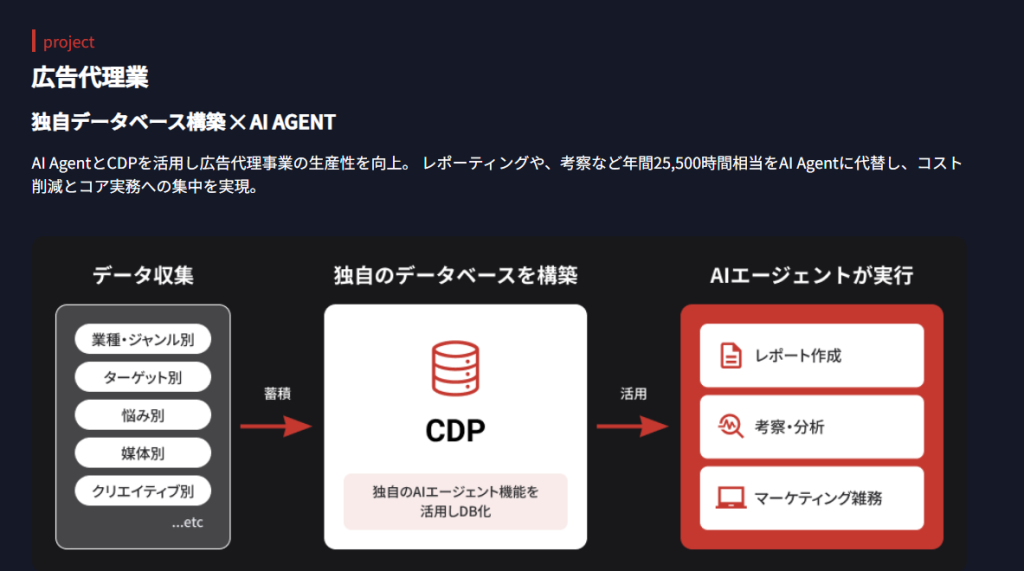

広告代理店モデル

製造業提供モデル

バックオフィス・ヘルプデスク活用モデル

その他の業界では

不動産業界

反響営業において、サイトからの問い合わせ(MA)から初回面談までの期間短縮(SFA)、CRMのデータを一元管理することで顧客のライフスタイルに合わせた追客体制を自動化し、属人化解消と成約率向上を実現

広告・マーケティング業界

クライアント企業ごとに使用システムが異なる過去キャンペーン効果と担当者の嗜好を統合分析し、提案精度向上と案件管理の効率化を達成

小売・EC業界

店舗とオンラインの購買データを統合し、リピーター獲得戦略の立案と売上予測の精度向上を支援金融・保険業界コンプライアンス要件を満たしながら顧客のライフステージ変化を把握し、最適なタイミングでの商品提案を可能にする

メーカー(消費財)

販売店経由の売上データとエンドユーザーの反応を統合し、効果的な販促施策の立案と市場動向の先読みを実現

など最近ではAIとの連携により各業界の課題に合わせた柔軟なソリューションを提供することが可能となっています。

これらの機能により各部署各組織のデータ活用における各種作業、分析の時間が短縮されます。

CDP×AIエージェント連携具体例

昨今特に競争が激しくAI活用による業務効率化が必須課題となっている広告代理店業界におけるAIエージェント×CDPの活用事例を紹介します。

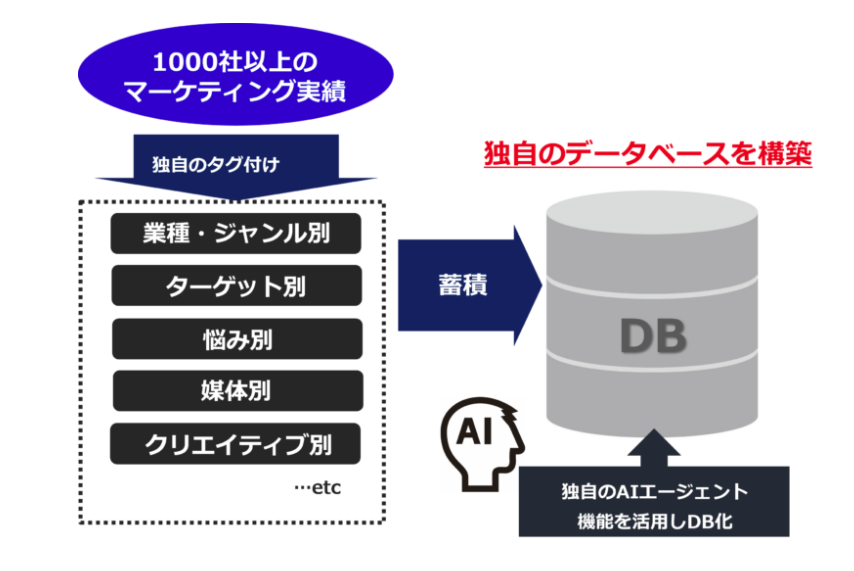

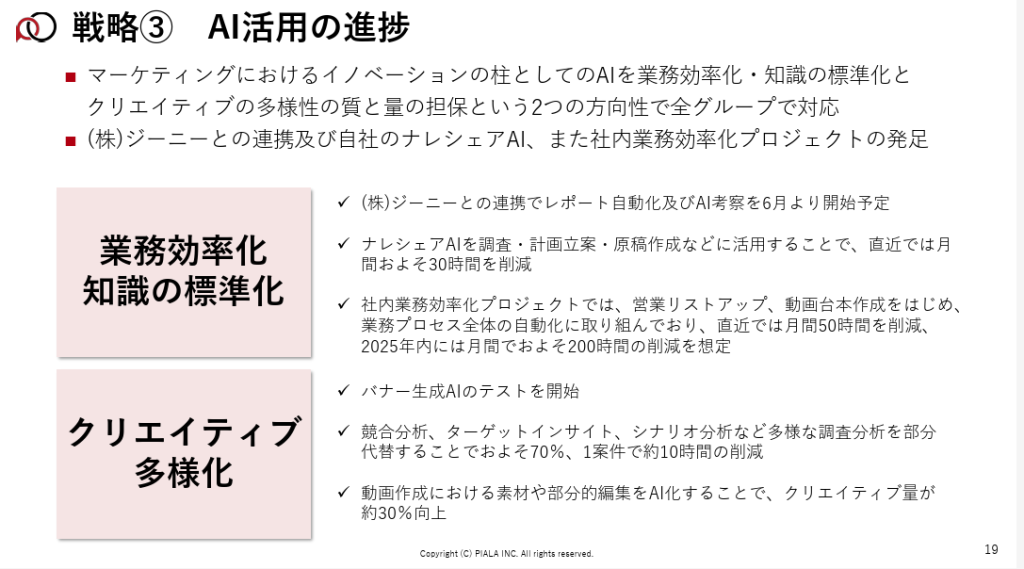

事例1:株式会社ピアラ

株式会社ピアラは中堅中小企業を中心に設立以来20年間にわたり、1000社以上のクライアントに対し、YahooやGoogleのWEB広告などの他、認知から理解・共感、購入、そしてファン化に至るまで、ダイレクトマーケティングを中心とした包括的なマーケティング支援を提供してきた中堅の広告代理店となります。

同社では多岐にわたる業種やジャンル、ターゲット、顧客の悩み、媒体、クリエイティブなど、独自のタグ付けを行った多岐にわたるデータを大量に蓄積しており、それに基づいてクライアントのニーズに最適な広告戦略を日々行ってきましたが、これらの大量且つバリエーション豊富なデータは、広告運用の精度を高めるための貴重な資産である一方で同社内だけではうまく活用しきれていないといった課題も同時に抱えていました。

そこで同社は株式会社ジーニーのグループ企業となる株式会社JAPAN AIが提供するAIエージェントサービスとGENIEE CDPを連携し活用することで、広告レポート作成の他クライアント向けに従来大半を手作業行っていたクライアント支援業務を大幅に効率化することを実現しました。

これにより、同社は人的リソースをコンサルティングなどより戦略的な業務に集中できる体制を実現し収益構造の転換を図っています。

さらに、どのクリエイティブが最も費用対効果が高いかをAIが自動で分析し、その要素を言語化して、新しいクリエイティブを生成することで、クリエイティブ制作のスピードと質を飛躍的に向上させる取り組みも同時に進めています。

自動生成したクリエイティブを直接各媒体プラットフォーム(Meta、Google、Yahoo!、LINE等)へ入稿し、運用結果を再び広告レポートとして自動生成することで、PDCAサイクルを効率的かつ効果的に実行できるようになります。

それにより、同社が支援するクライアントはWEB広告の費用対効果を最大化し、新規顧客の獲得を加速させることが可能となるのです。

AIによるリアルタイムな効果測定と分析に基づき、迅速な改善策を講じることで、PDCAサイクルを高速化し、継続的な効果向上と限られた予算で最大の効果を引き出し、CPAの改善、ROASの向上に貢献するといった取り組みを開始し業界内外からも高い注目を集めている事例となります。

今後は更にCDP×AIエージェントの連携を深化させることより、広告運用の自動化と効率化、ターゲティングとパーソナライズの精緻化、高速PDCAサイクルの実現を通じて、クライアントに対してより高い価値を提供するだけでなく、業務効率の向上により、クライアントはより迅速かつ効果的なマーケティングを展開することが可能となり、ビジネスの成長を加速させることが期待されています。

| DX根本課題を解決するCDPとは?DMPとの違いや使い分け~AIエージェント連携データ統合事例~ |

| DXを阻むデータのサイロ化・属人化を解決【CDPツール】とは? |

| 【CDP活用】営業活動でよくある悩みを解決する顧客プロファイル構築法とは? |

CDP×AIエージェント導入後効果検証

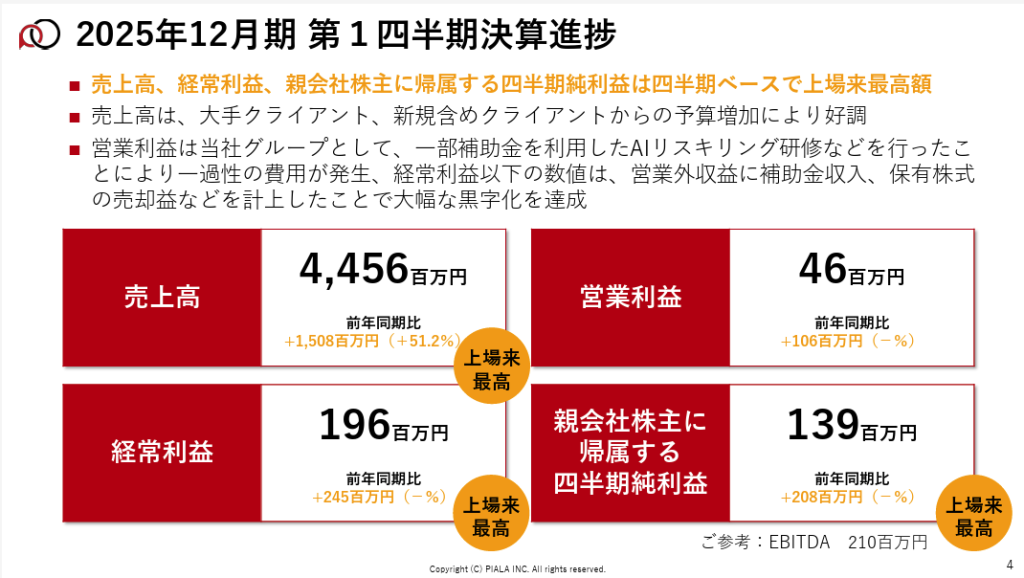

※同社公開済決算資料より抜粋

CDP×AIエージェントモデル導入開始は2024年12月。開発期間も考慮した導入後約半年となる2025年2025年5月15日に開示された第1四半期決算(2025年1月~3月)資料内でその効果を確認することができてます。

まず売上高は四半期ベースで過去最高額に到達し業務効率化だけでなくトップラインの向上が可視化されました。

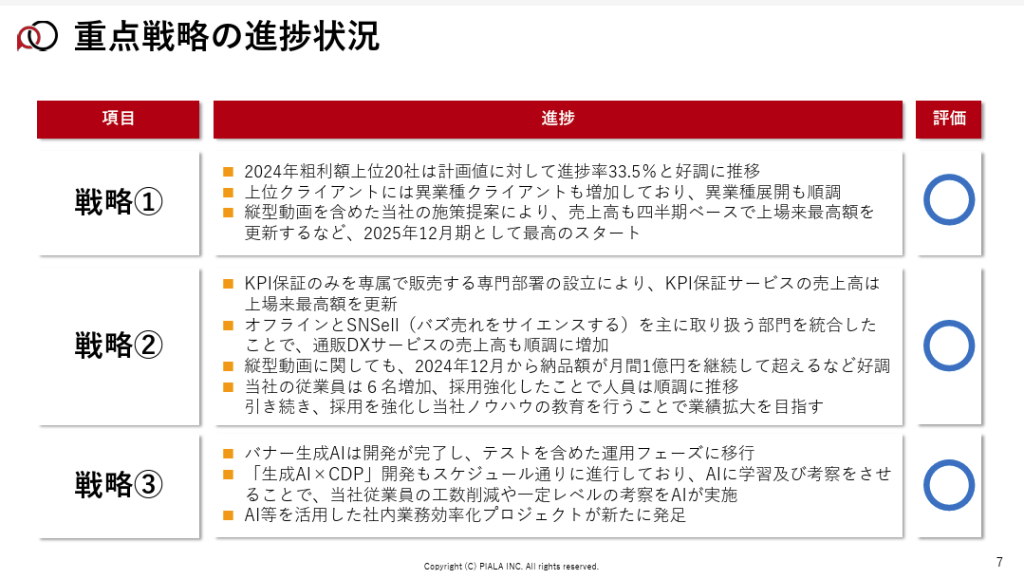

重点戦略においてCDP×AIの活用を掲げ引き続き事業を推進していくと同時に、特に戦略③にある通り「CDP×AI」モデル開発が順調に進み、CDPに集約統合された各種データのAIによる学習が進むことで成果物のアウトプット精度の向上と業務効率化に効果をあげている点が確認できます。

CDP×AI活用による具体的な成果指標として業務時間200時間の削減が想定されています。

結果として業務の効率化のみならず成果向上によるトップラインの増加により同社として過去に例を見ない高い成長率を実現することができました。その背景には昨年末導入を開始したCDPとAI連携によるデータ活用が業務効率化と同時に成果物アウトプットの質向上が寄与している点は言うまでもありません。

参照元:https://www.piala.co.jp/ir/library/presentation

事例2:ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社は、中堅・中小企業のブランディングおよびデジタルマーケティングの広告代理店として長年事業展開をしてきました。同社の特徴は広告枠を売って終わりではなく、顧客に寄り添い伴走支援を行うことで長年信頼と実績を積み上げてきました。

しかし、同社の事業モデルは伴走型と言われるように大量のデータを収集分析し成果を産み出す労働集約型且つ工数の伴う一方で成果を出し続けるには社員が多くの時間を投下するビジネスモデルでありました。

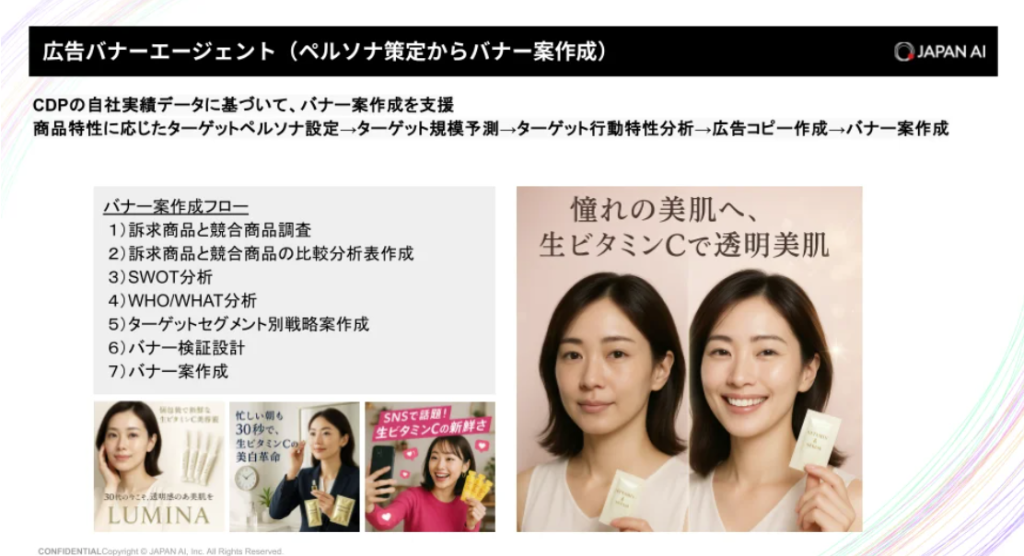

近年、AIを用いた事業の効率化を経営上の重要施策として展開する中、CDPツールの導入と合わせ以下機能を有したAIエージェントを駆使することでコンサルティング業務の効率化だけでなく成果向上を持続的に図る事業モデルへの転換を図る意思決定を行いました。初期段階において以下の取り組みを開始しています。

導入するAIエージェント例

- 広告バナーエージェント:ペルソナ策定から素案作成まで広告バナー作成の自動化

- 競合/顧客分析エージェント:競合他社のHPやSNSの分析結果、顧客動向をレポートとして生成

- 広告審査エージェント:法規制・ガイドライン遵守確認の自動化(審査時間を約75%削減)

- コンサルナレッジ検索エージェント:類似案件の抽出やベストプラクティスの提案

- ブランディング戦略エージェント:企業理念・価値観、市場トレンドを踏まえた戦略策定

- SEO最適化エージェント:SEO戦略の自動化・最適化支援

- ROI予測エージェント:施策ごとのリスク評価・シナリオ分析による投資効果予測

- 顧客カテゴリ分析エージェント:顧客データの自動分析・最適セグメント化

「GENIEE CDP」では、基幹システムや業務系SaaS、各種広告媒体のデータを一元管理し、さらにWEB検索データや顧客の行動データまでをリアルタイムに統合することで、従来各所に分散していた様々なデータソースを統合し、より深い顧客理解と効果的なマーケティング施策の立案が可能になります。

「GENIEE CDP」で構築したデータ基盤と、JAPAN AIが提供する最先端のAIソリューション群の統合的なアプローチにより、データドリブンな意思決定とAIによる業務効率化を同時に実現し、より戦略的で効果的なコンサルティングサービスを提供することができるようになりました。

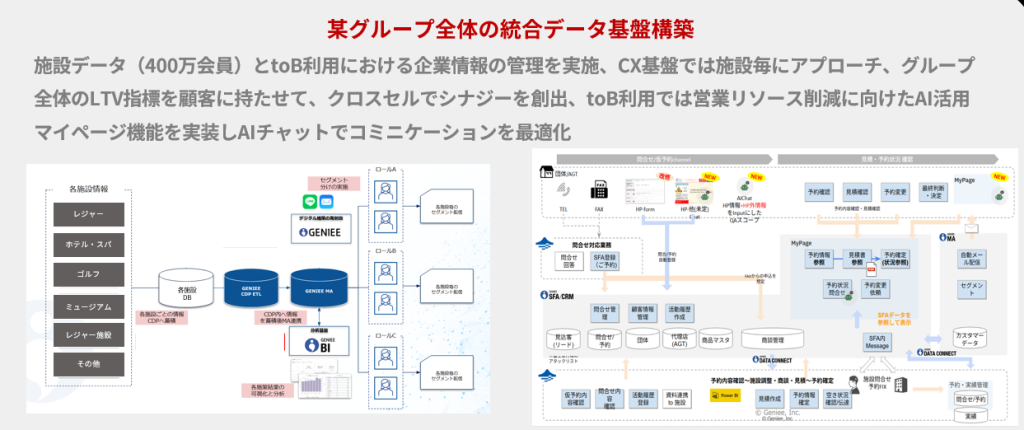

事例3:某国内大手レジャー系グループ企業

その他にもtoB、toC向けに幅広い業界特化型導入事例があります。

詳しくはこちらの問い合わせフォームからご相談ください。※お問い合わせの際に「CDP×AIエージェント関連記事」と添えて頂くと御社の業界の事例提供と合わせスムーズに相談をお受けすることが可能です。

まとめ

営業現場の顧客分析は、定量・定性の両面を組み合わせることで真の顧客理解につながり、営業の効率化と成果向上を実現します。

RFM分析・ABC分析・リードスコア分析などのフレームワークを効果的且つ段階的に導入し、データの散在や分析環境の課題にはCDPによる統合が有効です。

是非御社でもCDP活用によって、データドリブンな営業体制を構築し、競争優位性を確立してください。

本記事で使用した専門用語集

本記事で使用している主な専門用語を、どなたにも分かりやすく整理しました。ITやシステムに詳しくない方でも理解できるよう説明しています。

営業・ビジネス基本用語

属人化

特定の営業担当者だけが顧客情報や営業手法を持っている状態。ベテラン営業が退職すると、貴重な顧客情報や営業ノウハウが失われてしまうリスクがある

追客

一度問い合わせのあった顧客に継続的に連絡を取り、購入・契約意欲を高めていく営業活動

成約確率

商談の成約可能性を数値化したもの。営業活動の優先順位付けの判断材料となる

購買サイクル

顧客が商品・サービスの検討から購入に至るまでの一連の流れ

タッチポイント

企業と顧客が接触する全ての接点。Webサイト、電話、メール、商談、アフターサービスなど

分析・データ用語

定量分析

数値データを用いて客観的に現状を把握・分析する手法。売上金額、商談回数、成約率などの数値を扱う

定性分析

数値では表現できない情報を分析する手法。顧客の感情、満足度、購買動機などを扱う

RFM分析

顧客を「最新購買日(Recency)」「購買頻度(Frequency)」「購買金額(Monetary)」の3つの指標で分類・評価する分析手法

ABC分析

売上への貢献度に応じて顧客や商品を重要度別(A・B・C)に分類する分析手法。パレートの法則(8020の法則)に基づく

リードスコアリング

見込み客の購買可能性を点数化し、営業優先順位を決める手法。行動履歴や属性情報を数値化する

顧客セグメンテーション

顧客を特定の条件(業界、規模、ニーズなど)で分類・グループ化すること

KPI

Key Performance Indicatorの略。重要業績評価指標。目標達成度を測るための具体的な数値指標

PDCAサイクル

Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)を繰り返す継続的改善の手法

システム・IT用語

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)

既存システムの運用を変更することなく、散在する顧客データを統合し、リアルタイムで一元管理・活用するためのプラットフォーム

SFA(営業支援システム)

Sales Force Automationの略。営業プロセスの管理・分析により営業効率を向上させるシステム

CRM(顧客関係管理システム)

Customer Relationship Managementの略。顧客情報を一元管理し、長期的な関係構築を支援するシステム

データの散在

顧客情報が複数のシステムやツールに分散して保存されている状態。全体像の把握が困難になる

データの一元化

散在するデータを一つのシステムに集約し、統合的に管理・活用できる状態にすること

可視化

数値データをグラフや図表で分かりやすく表示すること。データの傾向や特徴を直感的に理解できるようにする

注:この用語集は、記事内で実際に使用されている用語を中心に構成しており、どなたでも理解できるよう平易な言葉で説明しています。記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。