CDPと基幹システムの違いとは?導入メリットや仕組み、機能も解説

CDPと基幹システムはどちらも企業活動を支える重要な仕組みですが、その役割や目的は大きく異なります。CDPは顧客データを統合し、マーケティング施策に活かすことを目的とする一方、基幹システムは会計や生産管理など業務全体の運営を支える仕組みです。

本記事では、両者の違いを整理しながら、CDPを導入するメリットや活用事例、選定時のポイントまでを体系的に解説します。自社に適した仕組みを検討する際の参考にしてください。

CDPとは

CDP(Customer Data Platform)は、日本語で「顧客データ基盤」と訳され、個人顧客に関するデータを統合的に管理・活用するためのプラットフォームです。データの「収集」「処理」「公開」という3つの機能を持ち、MAやCRM、Web接客ツール、社内システムなどと相互接続しながら、顧客情報を一元的に管理する役割を果たします。匿名データの活用を目的とした従来の仕組みとは異なり、CDPは顧客単位での理解を重視し、より精緻なマーケティングやサービス提供を可能にします。

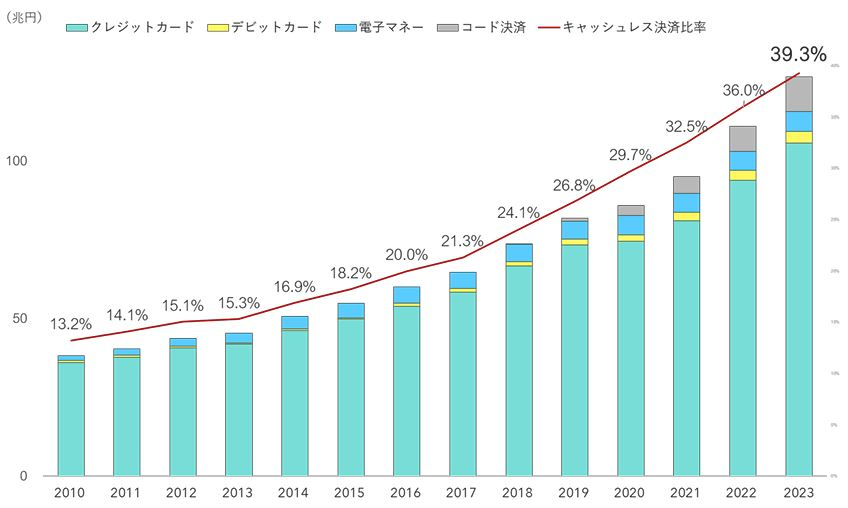

こうした仕組みが求められている背景には、顧客の購買行動の多様化があります。近年、決済サービスの拡大によりキャッシュレス決済比率は2023年に39.3%へ達し、利用総額は126.7兆円と現金残高に匹敵する規模に成長しました(以下の図表参照)。

出典:一般社団法人キャッシュレス推進協議会 キャッシュレス・ロードマップ 2024

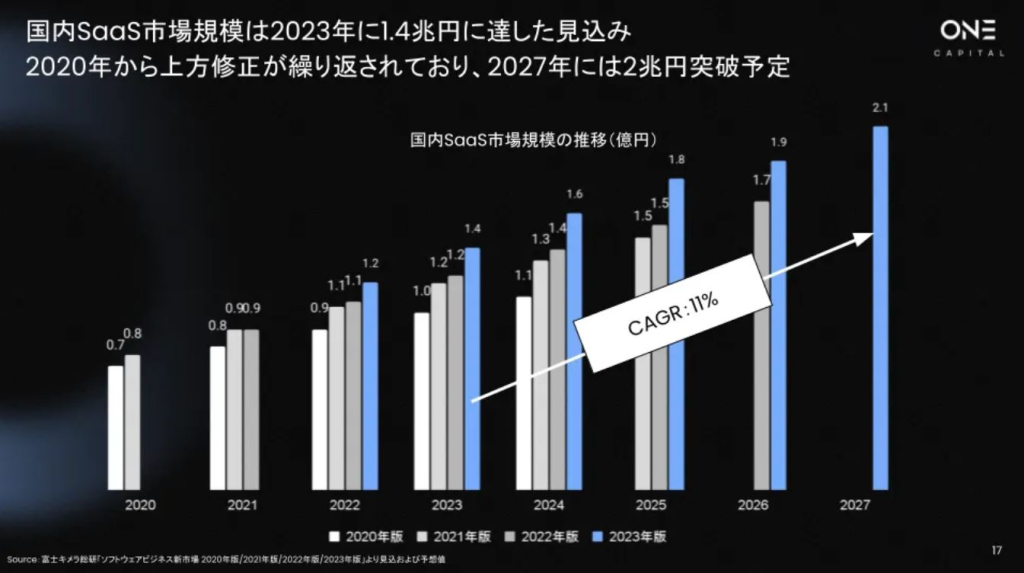

また、日本のSaaS市場は2023年に1.4兆円に到達し、2027年には2兆円を突破すると予測されており(以下の図表参照)、業務システムやプラットフォーム分野を中心に高い成長率を見込んでいます。

出典:One Capital「Japan SaaS Insights 2024」

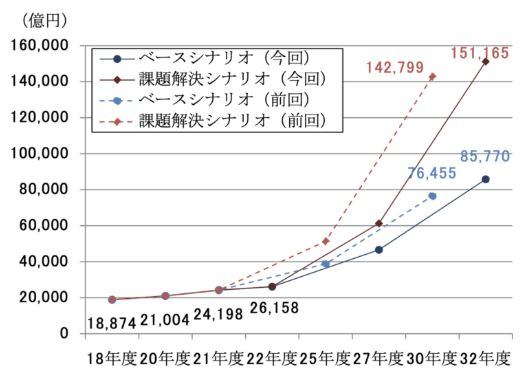

さらに、シェアリングサービス市場も拡大を続け、2022年度の規模2兆6,158億円から2032年度にはベースシナリオで8兆5,770億円、課題解決シナリオでは15兆1,165億円に達すると推計されています(以下の図表参照)。

出典:一般社団法人シェアリングエコノミー協会 シェアリングエコノミー市場調査

このようにキャッシュレス、SaaS、シェアリングサービスといった新たな消費行動が拡大することで、顧客が利用するチャネルや接点は一層複雑化しています。多様なデータを統合し、顧客理解を深めるためには、CDPの導入が不可欠となっています。

CDPツールとは?MA・BI・CDPの違いやおすすめツールをご紹介

CDPの3つの機能と仕組み

顧客理解を深めるために重要な役割を果たすCDPは、複数のシステムやチャネルから集まる膨大な情報を一元的に扱い、企業のマーケティングやサービス改善を支える基盤となります。データを活用する流れは段階的に整理できるため、仕組みを理解すればCDPの有効性をより具体的に把握できます。ここでは、CDPを構成する3つの機能についてお伝えします。

- 顧客データの収集

- 集約されたデータの統合

- 統合されたデータの分析

顧客データの収集

CDPは多様なデータソースとつながり、取引記録や行動履歴、サポート情報、POSやモバイルアプリの利用データまで幅広く取り込むことができます。標準のコネクターやAPI、SDK、ウェブフックを利用して接続できるため、構造化・非構造化・半構造化といった形式の違いを意識せず活用できる点が強みです。また、スキーマレスで取り込める仕組みにより、データの種類や変更に柔軟に対応できます。

収集の方法にはいくつかのパターンがあります。一定期間の情報をまとめて取り込む「バッチ処理」、直近の更新分だけを追加する「増分処理」、さらにアプリやウェブログから記録を即時に反映する「リアルタイムストリーミング」などです。こうした仕組みによって顧客プロファイルは常に更新され、分析や施策にすぐ活かせる環境が整います。

集約されたデータの統合

CDPが扱う顧客情報は、まず複数システムから取得した識別子をつなぎ合わせ、継続的に更新されるアイデンティティグラフへと反映されます。こうした工程を通じて、検証やクレンジング、重複排除が行われ、最終的に一人ひとりを正確に把握できるシングルカスタマービュー(SCV)が形作られます。

統合の方法にはいくつかの種類があります。自社の保有データが十分にある場合は、固有IDやメールアドレスといった確実な情報を使う「決定論的マッチング」が有効です。一方で、手元の情報が限られるときには、統計的に同一人物である可能性を導き出す「確率的マッチング」が役立ちます。さらに外部のデータを取り込むことで、欠けている属性を補強し、鮮度の高い顧客プロファイルを維持できるようになります。

統合されたデータの分析

CDPは、顧客データを保存するだけでなく、分析や予測に活用できる仕組みを備えています。ルールや機械学習を用いたセグメント化、予測スコアリング、ジャーニーオーケストレーションなどを通じて、顧客理解を深めつつ効果的なアプローチを実現します。

マーケターは属性や行動データを基に柔軟にセグメントを設定でき、ルールベースの定義だけでなく、AIを活用した予測分析による将来行動の推定も可能です。さらにBIツールとの連携によりデータを可視化し、適切なタイミングで適切なチャネルを通じて顧客に最適なメッセージを届ける仕組みを整えることができます。

データのサイロ化により企業が被る損失とCDP活用による解決策

CDPと基幹システムの違い

企業で扱うシステムには多様な種類がありますが、CDPと基幹システムは役割や活用範囲が大きく異なります。両者の特徴を整理することで、どのように使い分けるべきかが明確になります。ここでは、両者の違いを理解するために注目すべき5つの観点についてお伝えします。

- 利用目的

- 取り扱うデータ

- データの収集範囲

- データの更新頻度

- 活用する部門

利用目的

CDPの目的は、顧客一人ひとりの行動や属性を把握し、その理解を基に適切なコミュニケーションやサービスを提供することにあります。マーケティングや顧客体験の向上に直結する仕組みといえます。

これに対して基幹システムは、販売や会計、在庫、人事といった企業の主要な業務を統合的に管理することが役割です。経営全体を効率化し、業務の可視化を進めるための基盤として機能します。

取り扱うデータ

CDPが主に扱うのは、顧客の行動や反応に関するデータです。具体的には、Webサイトの閲覧履歴、購買履歴、問い合わせ履歴、広告への反応など、顧客ごとの行動に紐づいた情報が中心となります。

一方で基幹システムが扱うのは、企業活動を支える取引データです。売上伝票や会計仕訳、在庫の受払や発注情報など、業務遂行に欠かせない情報を管理することに重点が置かれています。

データの収集範囲

CDPが扱う対象は、顧客一人ひとりの行動や反応に関する情報です。例としては、Webサイトの利用履歴、購入記録、問い合わせ内容、広告への反応などが挙げられ、顧客の動きを把握するデータが中心となります。

基幹システムで管理されるのは、企業運営を支える取引関連の情報です。売上伝票や会計処理の仕訳、在庫の受払、発注に関する記録など、日常の業務を遂行する上で不可欠なデータが主な対象となります。

データの更新頻度

CDPは顧客の行動を即座に把握することを目的としており、データをリアルタイムに近い形で収集・統合することが求められます。これにより、行動に合わせたタイムリーな対応や施策の実行が可能となります。

一方、基幹システムは日次や月次といった一定のサイクルでまとめて処理を行うケースが一般的です。バッチ処理による一括更新が中心であり、即時性よりも業務全体の正確性と効率性が優先されます。

活用する部門

CDPを主に利用するのは、顧客に向けた施策を担う部門です。マーケティングや営業の現場で活用され、顧客理解を深めることでパーソナライズされたアプローチを実現します。

基幹システムでは、企業全体の運営を管理するために幅広い部門で利用されます。経営層や経理部門、生産管理部門などが代表的で、経営状況の把握や業務プロセスの統合管理に役立てられます。

複数システムのデータが散在|CDP活用でデータクレンジングと名寄せを自動化

CDPを導入するメリット

CDPを導入することで、顧客データの活用範囲が広がり、業務の質とスピードを同時に高めることが可能になります。顧客ごとの理解を深めるだけでなく、組織全体でのデータ共有や法規制への対応にも寄与し、マーケティング活動の効率化にも直結します。ここでは、CDP導入によって得られる具体的な利点についてお伝えします。

- 顧客理解を深めることができる

- 部門間での情報共有が容易になる

- 個人情報保護法の改正にも対応

- データ分析やマーケティング施策の展開を大幅に効率化

顧客理解を深めることができる

社内に分散していた顧客情報を集約し分析することで、従来よりも精度の高い顧客理解が可能になります。特性に合わせたマーケティング施策を選択できるようになり、One to Oneマーケティングの精度も向上。結果として購買意欲を刺激し、売上拡大へとつながります。

部門間での情報共有が容易になる

CDPの大きな利点の1つが、部門間の情報共有をスムーズにできる点です。各部門でバラバラに管理されていた顧客データを収集・統合し、一元化された基盤として蓄積できるため、情報を集めるためにわざわざ他部門へ依頼する必要がなくなります。これにより、営業やマーケティング部門だけでなく、商品開発やサービス改善など幅広い部門が同じデータを基に取り組めるようになり、全社的な業務効率化と新たな価値創出につながります。

個人情報保護法の改正にも対応

CDPは、自社で取得するファーストパーティデータを軸に活用できるため、個人情報保護法の改正やサードパーティクッキー規制の強化といった環境変化にも柔軟に対応できます。サードパーティデータは規制が厳しくなり、利用が制限されつつありますが、自社で収集した顧客データは対象外です。そのためCDPを導入すれば、規制の影響を受けにくく、今後も安定して顧客分析やマーケティング施策を展開できます。

データ分析やマーケティング施策の展開を大幅に効率化

CDPを導入すると、データの収集や統合が自動化されるため、分析までにかかる時間を大きく削減できます。これにより、従来は活用できなかった情報も分析対象となり、精度の高いマーケティング施策を立案することが可能になります。結果として、施策の実行スピードが向上し、効率的に顧客へのアプローチを行える環境が整います。

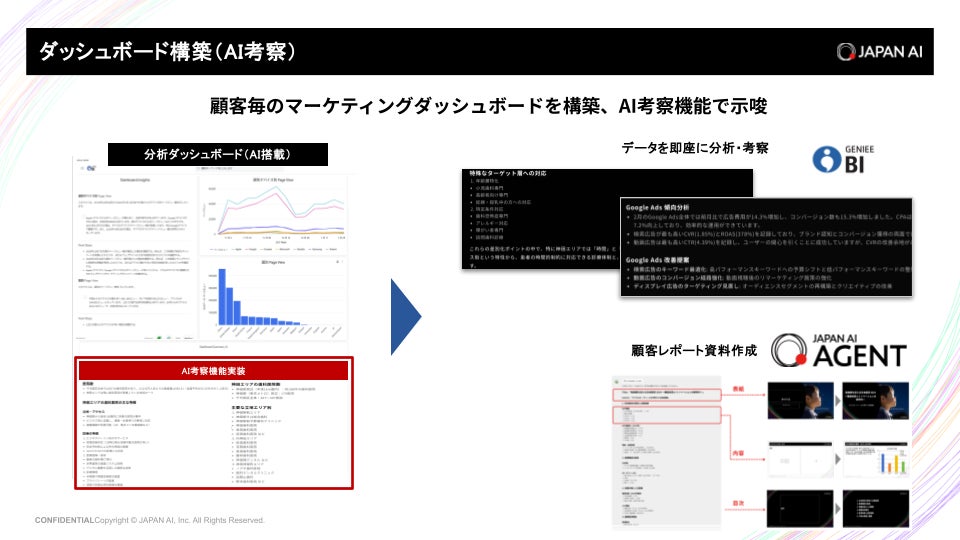

CDPとAIの連携で業務の大幅な効率化を実現させる「GENIEE」

CDPに蓄積された顧客データを、GENIEEのAIエージェントが即時に活用します。レポート作成から改善提案、クリエイティブの自動生成、さらには各媒体への自動入稿までを一気通貫で自動化。これにより人的工数を削減し、業務全体の効率化を進めながらCPA改善やROAS向上も可能にします。さまざまな職種で活用できるため、幅広い業務シーンで効果を発揮します。

CDPの活用事例

CDPは企業規模や業種を問わず導入が進んでおり、その成果として顧客データの理解度向上や業務効率の改善が報告されています。企業の活用事例を知ることで、自社での活用を具体的に思い描けるようになります。ここでは以下の3つの活用事例をご紹介いたします。

- オンラインとオフラインの顧客データを統合し、LTVを最大化した事例

- 先回りしたアプローチで顧客離れを防いだ事例

- 外部データと連携し、精度の高いパーソナライズ広告を実現した事例

オンラインとオフラインの顧客データを統合し、LTVを最大化した事例

あるアパレル企業では、ECサイトの購入履歴と店舗の購買データが紐づいておらず、顧客一人ひとりの全体像を把握できていませんでした。

そこでCDPを導入し、データを統合。オンラインでの閲覧履歴やカート情報と、店舗での購入頻度や好みの傾向を掛け合わせることで、顧客の解像度を飛躍的に向上させました。

これにより来店を促し、オンラインとオフラインを横断したシームレスな顧客体験を提供することで、顧客生涯価値(LTV)の最大化に成功しました。

先回りしたアプローチで顧客離れを防いだ事例

あるサブスクリプションサービスを提供する企業は、顧客の解約率の高さに悩んでいました。そこでCDPを用いて、ログイン頻度の低下、サポートへの問い合わせ内容、サービスの利用状況といった過去の解約者の行動データを分析。

これにより、解約に至る可能性が高い顧客の行動パターンを特定する事が出来るようになりました。解約の兆候が見られる顧客に対して、サービス活用を促すコンテンツを提供したり、個別のサポートを提案したりするなど、先回りしたアプローチを実施。

その結果、顧客が不満を感じる前に関係を再構築し、解約率を大幅に改善することに成功しています。

外部データと連携し、精度の高いパーソナライズ広告を実現した事例

ある食品メーカーは、自社で保有する購買データだけでは、顧客の潜在的なニーズを捉えきれないという課題がありました。そのため、CDPを基盤として、外部データと自社の顧客データを連携。

これにより、顧客のその時々の状況や潜在的な興味に合わせた、より精度の高いパーソナライズ広告が可能となり、広告のクリック率やコンバージョン率を大幅に向上させることができました。

CDPツール×AI活用事例

CDPツールには様々な活用方法があります。

更に昨今、AI技術の進化により企業内活動における様々な分野、業界でAi×CDPモデルの活用シーンが拡大しているのです。

これからは各企業が常時事業活動で収集蓄積するデータをどう活かし収益に繋げていくかが重要な局面となっており、それだけにデータ活用に価値を発揮するCDPの活用がポイントとなってくるのです。

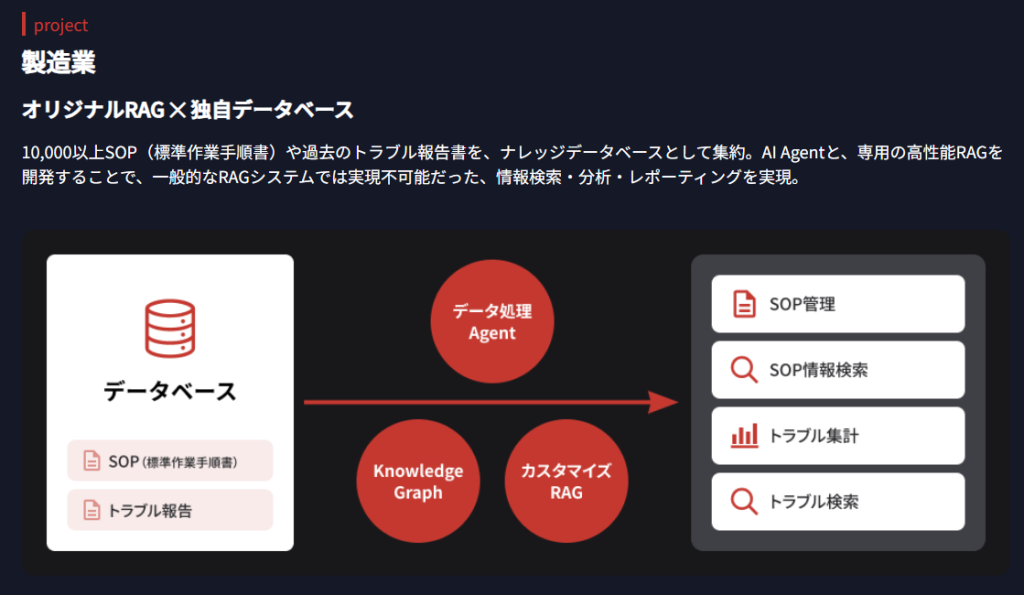

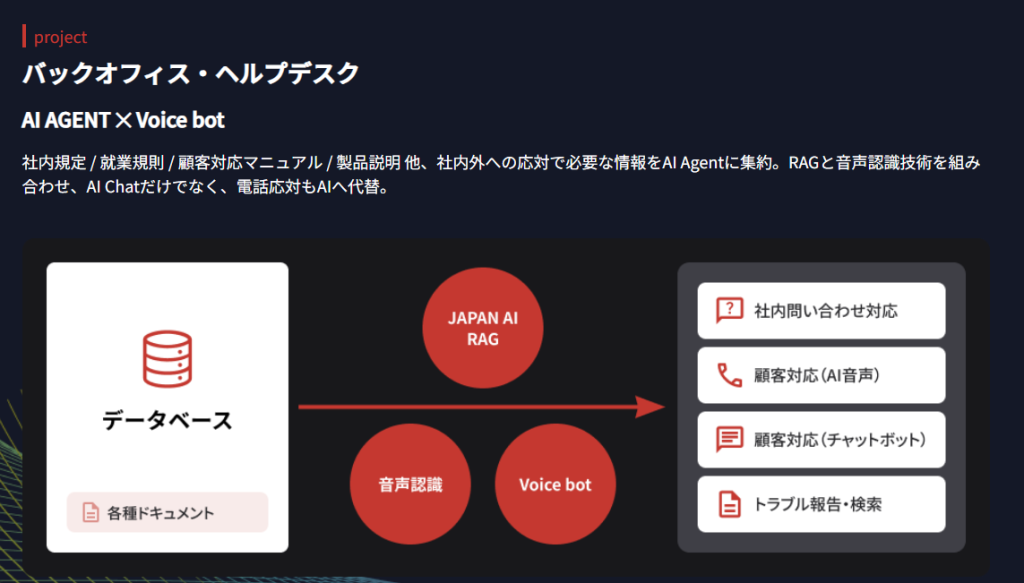

ここでは主にAIエージェントとCDPツールを連携させた最新の活用事例をご紹介します。

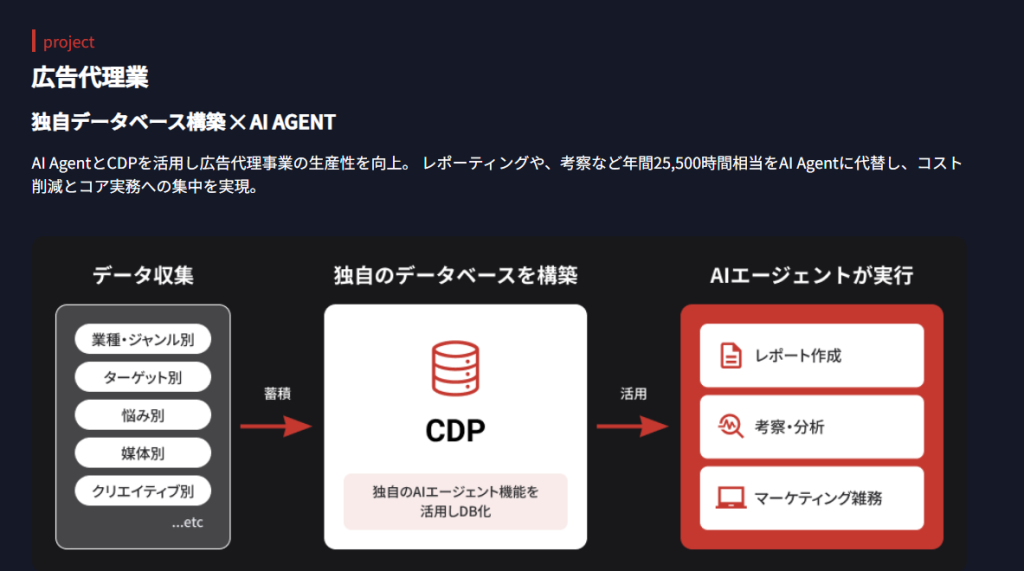

広告代理店モデル

製造業提供モデル

バックオフィス・ヘルプデスク活用モデル

その他の業界では

不動産業界

反響営業において、サイトからの問い合わせ(MA)から初回面談までの期間短縮(SFA)、CRMのデータを一元管理することで顧客のライフスタイルに合わせた追客体制を自動化し、属人化解消と成約率向上を実現

広告・マーケティング業界

クライアント企業ごとに使用システムが異なる過去キャンペーン効果と担当者の嗜好を統合分析し、提案精度向上と案件管理の効率化を達成

小売・EC業界

店舗とオンラインの購買データを統合し、リピーター獲得戦略の立案と売上予測の精度向上を支援金融・保険業界コンプライアンス要件を満たしながら顧客のライフステージ変化を把握し、最適なタイミングでの商品提案を可能にする

メーカー(消費財)

販売店経由の売上データとエンドユーザーの反応を統合し、効果的な販促施策の立案と市場動向の先読みを実現

など最近ではAIとの連携により各業界の課題に合わせた柔軟なソリューションを提供することが可能となっています。

これらの機能により各部署各組織のデータ活用における各種作業、分析の時間が短縮されます。

CDP×AIエージェント連携具体例

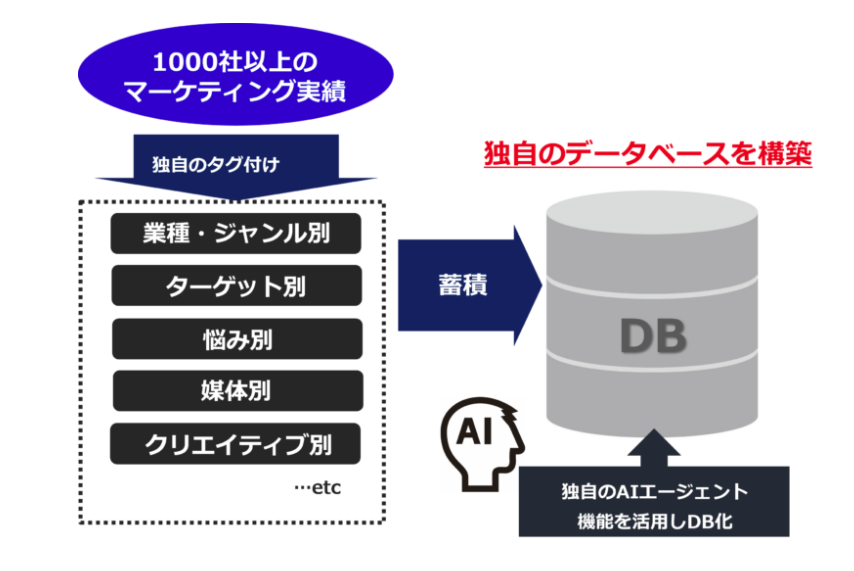

昨今特に競争が激しくAI活用による業務効率化が必須課題となっている広告代理店業界におけるAIエージェント×CDPの活用事例を紹介します。

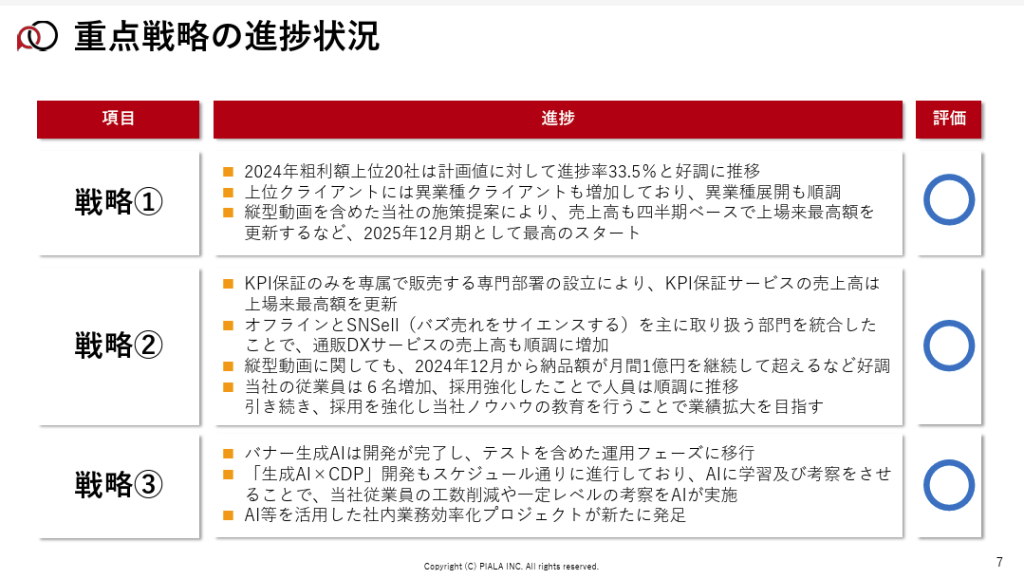

事例1:株式会社ピアラ

株式会社ピアラは中堅中小企業を中心に設立以来20年間にわたり、1000社以上のクライアントに対し、YahooやGoogleのWEB広告などの他、認知から理解・共感、購入、そしてファン化に至るまで、ダイレクトマーケティングを中心とした包括的なマーケティング支援を提供してきた中堅の広告代理店となります。

同社では多岐にわたる業種やジャンル、ターゲット、顧客の悩み、媒体、クリエイティブなど、独自のタグ付けを行った多岐にわたるデータを大量に蓄積しており、それに基づいてクライアントのニーズに最適な広告戦略を日々行ってきましたが、これらの大量且つバリエーション豊富なデータは、広告運用の精度を高めるための貴重な資産である一方で同社内だけではうまく活用しきれていないといった課題も同時に抱えていました。

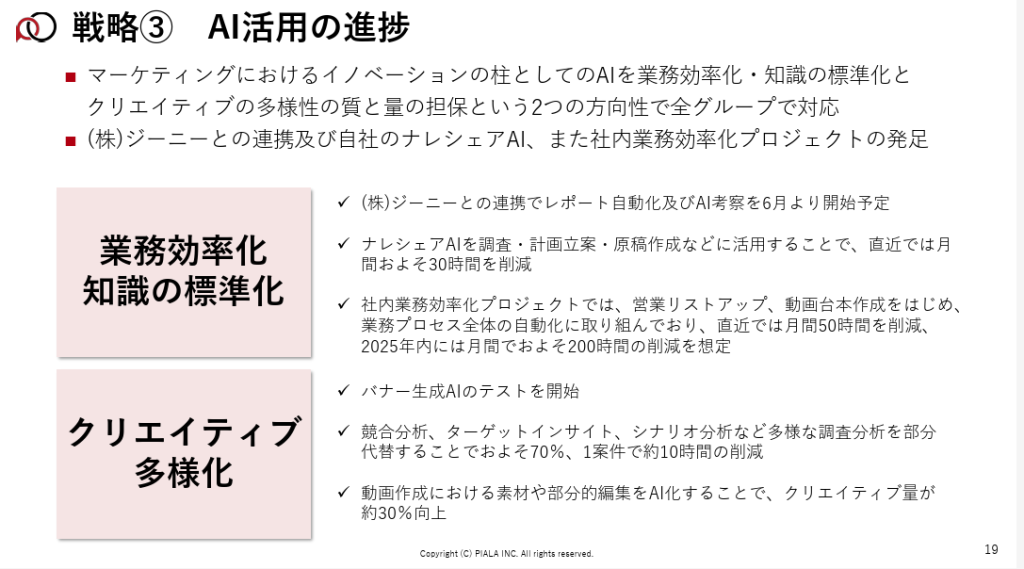

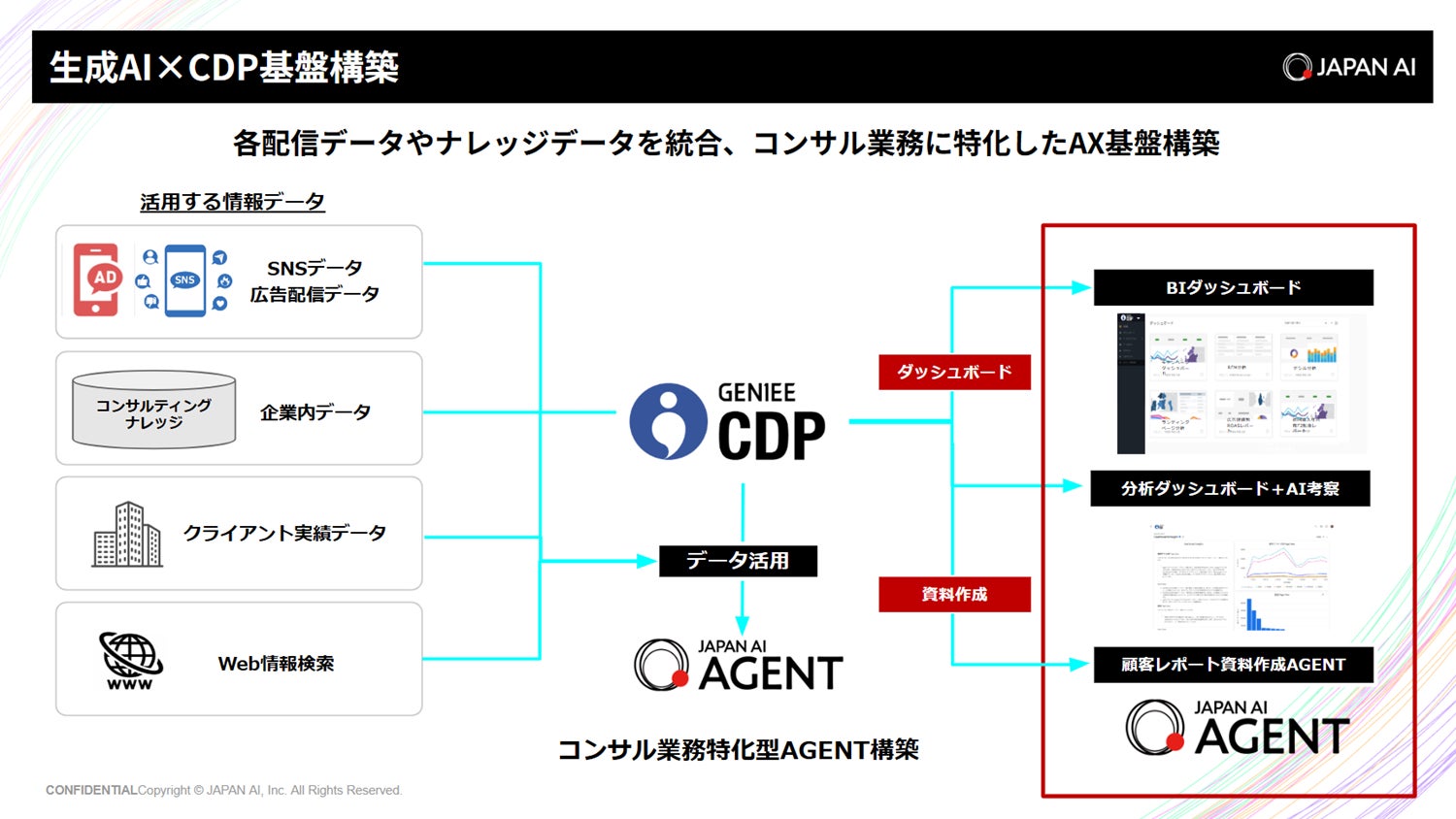

そこで同社は株式会社ジーニーのグループ企業となる株式会社JAPAN AIが提供するAIエージェントサービスとGENIEE CDPを連携し活用することで、広告レポート作成の他クライアント向けに従来大半を手作業行っていたクライアント支援業務を大幅に効率化することを実現しました。

これにより、同社は人的リソースをコンサルティングなどより戦略的な業務に集中できる体制を実現し収益構造の転換を図っています。

さらに、どのクリエイティブが最も費用対効果が高いかをAIが自動で分析し、その要素を言語化して、新しいクリエイティブを生成することで、クリエイティブ制作のスピードと質を飛躍的に向上させる取り組みも同時に進めています。

自動生成したクリエイティブを直接各媒体プラットフォーム(Meta、Google、Yahoo!、LINE等)へ入稿し、運用結果を再び広告レポートとして自動生成することで、PDCAサイクルを効率的かつ効果的に実行できるようになります。

それにより、同社が支援するクライアントはWEB広告の費用対効果を最大化し、新規顧客の獲得を加速させることが可能となるのです。

AIによるリアルタイムな効果測定と分析に基づき、迅速な改善策を講じることで、PDCAサイクルを高速化し、継続的な効果向上と限られた予算で最大の効果を引き出し、CPAの改善、ROASの向上に貢献するといった取り組みを開始し業界内外からも高い注目を集めている事例となります。

今後は更にCDP×AIエージェントの連携を深化させることより、広告運用の自動化と効率化、ターゲティングとパーソナライズの精緻化、高速PDCAサイクルの実現を通じて、クライアントに対してより高い価値を提供するだけでなく、業務効率の向上により、クライアントはより迅速かつ効果的なマーケティングを展開することが可能となり、ビジネスの成長を加速させることが期待されています。

| DX根本課題を解決するCDPとは?DMPとの違いや使い分け~AIエージェント連携データ統合事例~ |

| DXを阻むデータのサイロ化・属人化を解決【CDPツール】とは? |

| 【CDP活用】営業活動でよくある悩みを解決する顧客プロファイル構築法とは? |

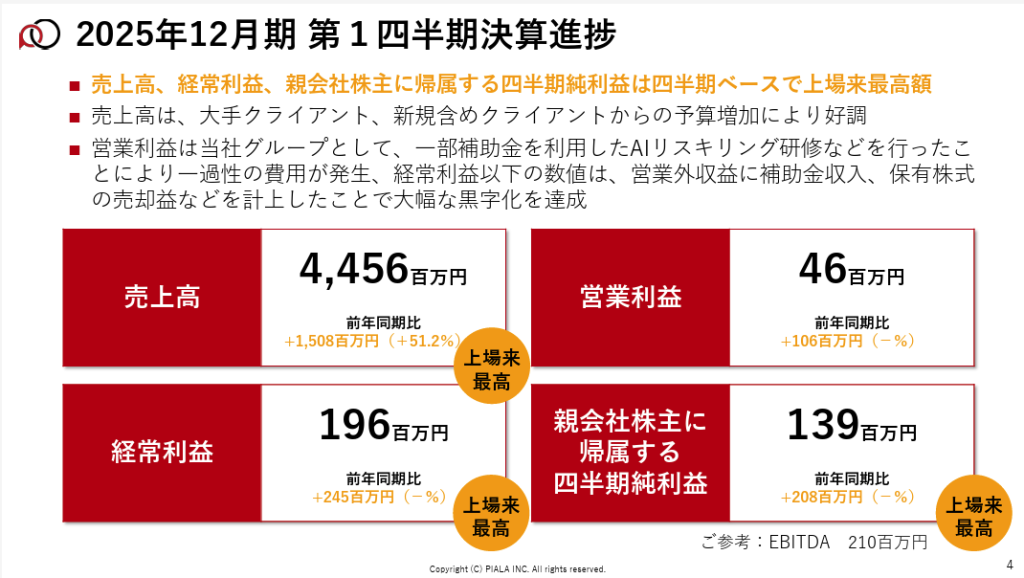

CDP×AIエージェント導入後効果検証

※同社公開済決算資料より抜粋

CDP×AIエージェントモデル導入開始は2024年12月。開発期間も考慮した導入後約半年となる2025年2025年5月15日に開示された第1四半期決算(2025年1月~3月)資料内でその効果を確認することができてます。

まず売上高は四半期ベースで過去最高額に到達し業務効率化だけでなくトップラインの向上が可視化されました。

重点戦略においてCDP×AIの活用を掲げ引き続き事業を推進していくと同時に、特に戦略③にある通り「CDP×AI」モデル開発が順調に進み、CDPに集約統合された各種データのAIによる学習が進むことで成果物のアウトプット精度の向上と業務効率化に効果をあげている点が確認できます。

CDP×AI活用による具体的な成果指標として業務時間200時間の削減が想定されています。

結果として業務の効率化のみならず成果向上によるトップラインの増加により同社として過去に例を見ない高い成長率を実現することができました。その背景には昨年末導入を開始したCDPとAI連携によるデータ活用が業務効率化と同時に成果物アウトプットの質向上が寄与している点は言うまでもありません。

参照元:https://www.piala.co.jp/ir/library/presentation

事例2:ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社は、中堅・中小企業のブランディングおよびデジタルマーケティングの広告代理店として長年事業展開をしてきました。同社の特徴は広告枠を売って終わりではなく、顧客に寄り添い伴走支援を行うことで長年信頼と実績を積み上げてきました。

しかし、同社の事業モデルは伴走型と言われるように大量のデータを収集分析し成果を産み出す労働集約型且つ工数の伴う一方で成果を出し続けるには社員が多くの時間を投下するビジネスモデルでありました。

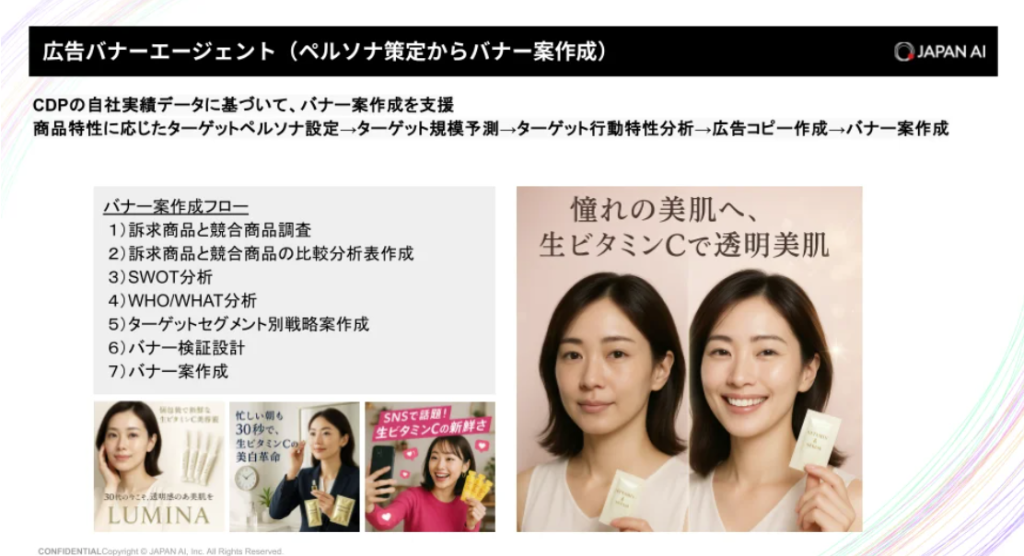

近年、AIを用いた事業の効率化を経営上の重要施策として展開する中、CDPツールの導入と合わせ以下機能を有したAIエージェントを駆使することでコンサルティング業務の効率化だけでなく成果向上を持続的に図る事業モデルへの転換を図る意思決定を行いました。初期段階において以下の取り組みを開始しています。

導入するAIエージェント例

- 広告バナーエージェント:ペルソナ策定から素案作成まで広告バナー作成の自動化

- 競合/顧客分析エージェント:競合他社のHPやSNSの分析結果、顧客動向をレポートとして生成

- 広告審査エージェント:法規制・ガイドライン遵守確認の自動化(審査時間を約75%削減)

- コンサルナレッジ検索エージェント:類似案件の抽出やベストプラクティスの提案

- ブランディング戦略エージェント:企業理念・価値観、市場トレンドを踏まえた戦略策定

- SEO最適化エージェント:SEO戦略の自動化・最適化支援

- ROI予測エージェント:施策ごとのリスク評価・シナリオ分析による投資効果予測

- 顧客カテゴリ分析エージェント:顧客データの自動分析・最適セグメント化

「GENIEE CDP」では、基幹システムや業務系SaaS、各種広告媒体のデータを一元管理し、さらにWEB検索データや顧客の行動データまでをリアルタイムに統合することで、従来各所に分散していた様々なデータソースを統合し、より深い顧客理解と効果的なマーケティング施策の立案が可能になります。

「GENIEE CDP」で構築したデータ基盤と、JAPAN AIが提供する最先端のAIソリューション群の統合的なアプローチにより、データドリブンな意思決定とAIによる業務効率化を同時に実現し、より戦略的で効果的なコンサルティングサービスを提供することができるようになりました。

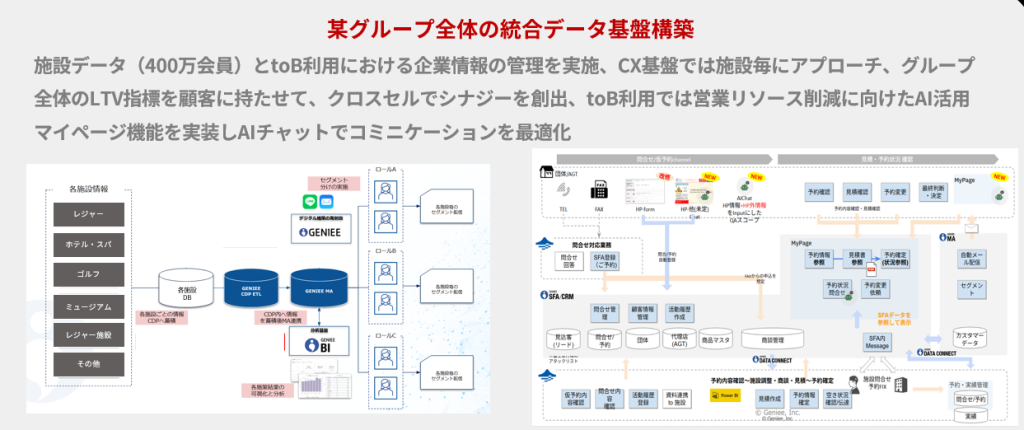

事例3:某国内大手レジャー系グループ企業

CDPに関してよくある質問

CDPは顧客データを統合・活用するうえで多くの企業が導入を検討していますが、選定や運用の段階では具体的な疑問や不安が生じることも少なくありません。導入効果を最大化するためには、仕組みや活用方法について事前に理解を深めておくことが重要です。ここでは、CDPに関して寄せられる代表的な質問とそのポイントをお伝えします。

- CDPを選定する時に注意することは?

- CDPを活用して広告をリアルタイム配信するには?

- CDPの利用にあたってSQLのスキルは必要?

CDPを選定する時に注意することは?

機能や仕組みを比較するだけでなく、外部ツールとの連携性を重視することが欠かせません。事前にどのシステムとつなぎ、どのような施策を実施したいのかを見極めておくことが必要です。価格だけで判断すると、施策が展開できずデータ倉庫化してしまうリスクもあります。目的に沿って連携の要件を明確にすることで、実際に活用できる基盤を整えることができます。

CDPを活用して広告をリアルタイム配信するには?

広告配信をリアルタイムで行いたい場合、CDP単体では限界がある点に注意が必要です。多くのCDPは外部ツールとの連携を1日1回のバッチ処理で行う仕組みであり、リアルタイム配信を得意としていません。したがって、実際の配信では広告プラットフォーム側のタグを用いたリターゲティングが現実的な方法とされています。CDPは分析やセグメント作成を担い、リアルタイム施策は広告側の仕組みで補完するのが効果的です。

CDPの利用にあたってSQLのスキルは必要?

CDPを本格的に活用する際には、データ分析やセグメント設計の場面でSQLの知識が求められるケースが少なくありません。SQLを使わずに自然言語でセグメントを作成できる機能を備えたGENIEE CDPのようなCDPツールもありますが、一般的なCDPではその設定や詳細な分析にはSQLが関わる場合があります。そのため、SQLスキルを持つ人材を育成するか、外部の支援を受ける体制を整えておくことが重要です。こうした準備によって、より効果的なCDP運用が可能になります。

CDPと基幹システムの違いを理解して自社への導入を検討しよう

CDPは顧客データを統合・活用し、One to Oneマーケティングや効率的な施策立案を可能にする仕組みです。一方で基幹システムは、会計や生産管理といった業務全体の運営を支える仕組みであり、目的や利用部門に明確な違いがあります。両者の特徴を理解することで、自社の課題に適したシステムを選択できるようになります。

もしCDPの導入を検討しているなら、AIと連携して業務効率を大幅に向上させ、費用対効果を最大化する「GENIEE」がおすすめです。生成AIによるレポート自動作成や改善提案、分析の自動化によってWEB広告の効果を高め、新規顧客獲得の加速も期待できます。

これからは、CDPによるデータ統合で、組織全体の情報活用力を底上げする時代です。ぜひこの機会に、データの力で組織を根本から変えてみませんか。

詳しくはこちらの問い合わせフォームからご相談ください。

※お問い合わせの際に「CDP×AIエージェント関連記事」と添えて頂くと御社の業界の事例提供と合わせスムーズに相談をお受けすることが可能です。