顧客データ統合で営業成果を最大化|CDP・DWHの違いと選定法

顧客データの分散が引き起こす3つの経営損失

顧客データの活用が、企業の競争優位を左右する時代になりました。逆に顧客データを活用できなかった場合、以下のような3つの経営損失を引き起こすといわれています。

| 経営損失 | 内容 |

| 成約機会の損失 | 顧客の興味関心や行動履歴が見えず、最適なタイミングでアプローチできない |

| 追客の非効率 | 優先すべき見込み客の判断基準が曖昧で、営業リソースを適切に配分できない |

| 判断精度の低下 | 成約見込みの薄い顧客に時間を費やし、本来注力すべきターゲットを逃してしまう |

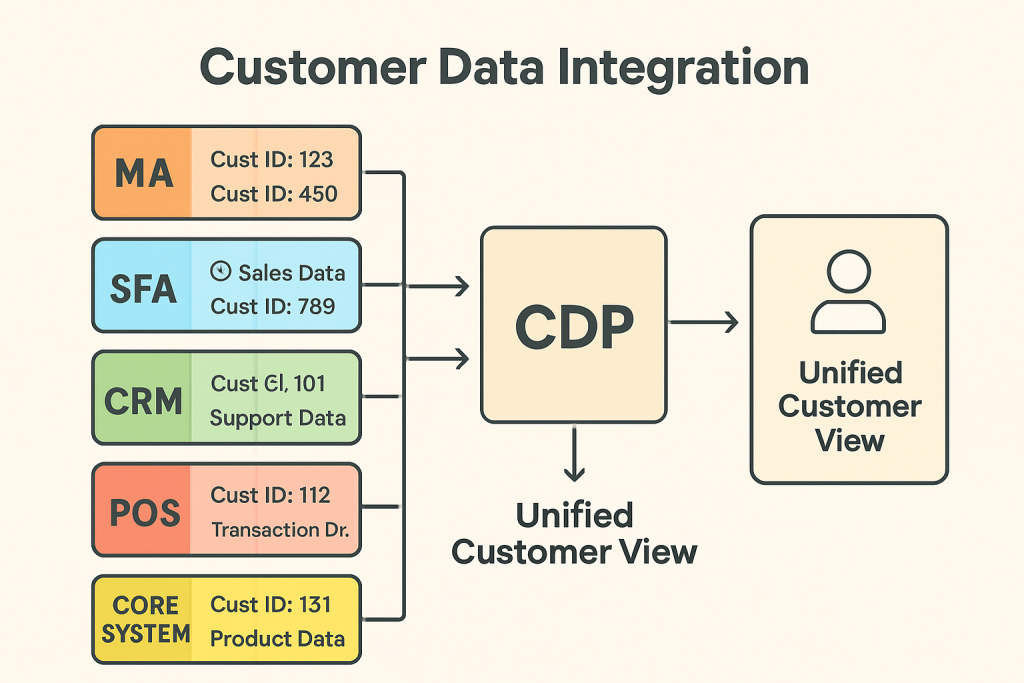

これらを解決するために、各部署においては多数のSaaSツールを導入してきました。マーケティング部門は見込み顧客の獲得効率を高めるためにMA(マーケティングオートメーション)を、営業部門は商談管理と追客の優先順位を明確にするためにSFA(営業支援システム)を、カスタマーサポート部門は顧客情報の一元管理のためにCRM(顧客関係管理システム)を、経営企画では基幹システムをといった具合です。

それぞれの部署では確かに部分最適による成果が出ているように思えます。しかし、組織全体で見ると新たな課題が生まれています。

各ツールに蓄積されたデータは異なる形式で保存され、顧客IDの紐づけ方もされていません。オンラインでの顧客タッチポイント(Webサイトでの行動履歴やMAで計測した情報)と、オフラインでのタッチポイント(店舗の会員情報、購買データ、名刺情報など)が分散し、本来同じ顧客の情報がSFA、CRM、MA、基幹システムなどに別々に格納されています。

さらに問題なのは、ツール間の連携ルールが属人化し、データの整合性が取れないまま運用が続いている点です。

手作業での転記や調整が発生するたびにヒューマンエラーのリスクも高まります。

その結果、多くの企業では顧客情報が各部署に点在し、全体像を把握できず、経営層や企画部門が全体像を把握しようとすると、情報システム部の助けを借りながらデータの集約作業に多大な時間と人員の動員が必要になり、本業に支障をきたす事態が発生しています。

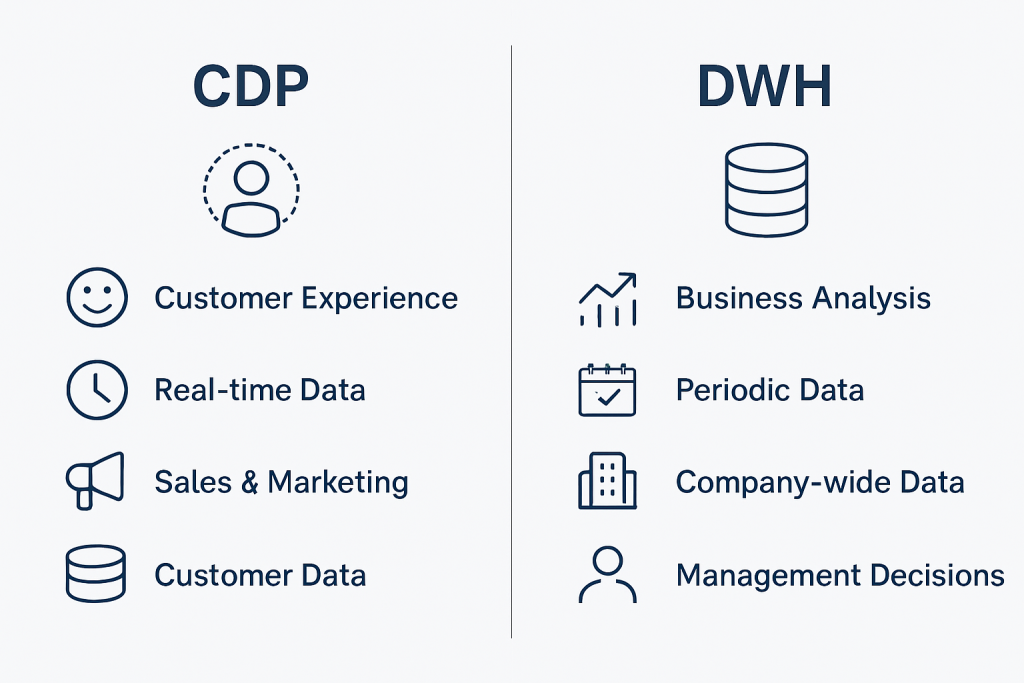

こうした課題を解決するために注目されているのが、全社の点在したデータを集約統合整理する役割を果たすこととなるCDP(Customer Data Platform)やDWH(Data Warehouse)というデータ基盤です。両者は似ているようで目的も機能も大きく異なります。

本記事では、データ基盤の選択を検討する際に押さえるべき、それぞれの特徴と使い分けを解説します。

営業・マーケティングツールの乱立が生む課題

データ活用の重要性が叫ばれる中、多くの企業が営業やマーケティングの効率化を目指して以下のようなツールを導入してきました。

| ツール名 | 主な機能 | 主な利用部署 |

| MA(マーケティングオートメーション) | 見込み顧客の獲得から育成までを自動化。メール配信、Webサイト訪問履歴の追跡、リードスコアリングなど | マーケティング部門 |

| SFA(営業支援システム) | 営業活動の効率化を支援。商談管理、案件進捗の可視化、営業活動の記録など | 営業部門 |

| CRM(顧客関係管理システム) | 顧客情報を一元管理し、関係構築を支援。顧客の基本情報、購買履歴、問い合わせ履歴などを管理 | カスタマーサポート、営業部門 |

これらのツールは、それぞれの部署の業務フローでは確かに成果を上げています。

マーケティング部門はMAで効率的にリードを獲得し、営業部門はSFAで案件管理を行い、サポート部門はCRMで顧客対応を記録する。各部署単位では最適化されているように見えます。

経営層が直面する「データ集約の壁」

しかし、全社の顧客データを俯瞰して戦略を立てようとしたとき、大きな壁に直面します。

各ツールに蓄積されたデータは、それぞれ異なる形式で保存されており、顧客IDの紐づけ方も統一されていません。

例えば、MAでは「リードID」、SFAでは「商談ID」、CRMでは「顧客ID」と、同じ顧客でも別々のIDで管理されているケースが少なくありません。

その結果、経営会議で「今月の新規顧客獲得数と成約率を報告してほしい」という依頼があると、以下のような事態が発生します。

| ステップ | 作業内容 |

| 1 | マーケティング部門がMAからリードデータをエクスポート |

| 2 | 営業部門がSFAから商談データをエクスポート |

| 3 | サポート部門がCRMから顧客データをエクスポート |

| 4 | 企画部門の中堅社員が3つのデータを手作業で突合・集計 |

| 5 | 顧客IDの不一致を一つひとつ確認し、修正 |

| 6 | ようやく全体像を把握したレポートが完成 |

この作業に数日を要し、本来の業務に支障をきたすケースも珍しくありません。

ツールベンダーの乱立が混乱に拍車をかける

さらに問題を複雑にしているのが、ツールベンダーの乱立です。MA、SFA、CRMそれぞれに数十社のベンダーが国内だけでも存在し、各社が独自の機能や用語、管理方法を提供しています。

「当社のツールはCRMとSFAの機能を兼ね備えています」と謳うベンダーもあれば、「MAとCRMを統合したプラットフォームです」と主張するベンダーもあり、ツールの境界線が曖昧になっています。

この状況では、「自社に本当に必要なツールは何か」「既存のツールとどう連携させるべきか」の判断が極めて難しくなります。

データ基盤が解決する本質的な課題

ただそれぞれのツールを集約統合する別の仕組みがあれば課題はシンプルになります。CDPやDWHといったデータ基盤です。

| データ基盤 | 解決する課題 |

| CDP | MA・SFA・CRMなど複数のツールに散在する顧客データを「顧客ID」を軸に統合し、リアルタイムで一元管理。「この顧客がマーケティング施策でどう反応し、営業がどうアプローチし、サポートでどんな問い合わせをしたか」を一画面で把握可能 |

| DWH | 顧客データだけでなく、販売、財務、人事など全社のデータを長期間蓄積し、多角的な分析を可能に。全社横断的なデータ分析を、中堅社員の手作業に頼ることなく実現 |

次章以降で、CDPとDWHの具体的な機能と使い分けを詳しく解説します。

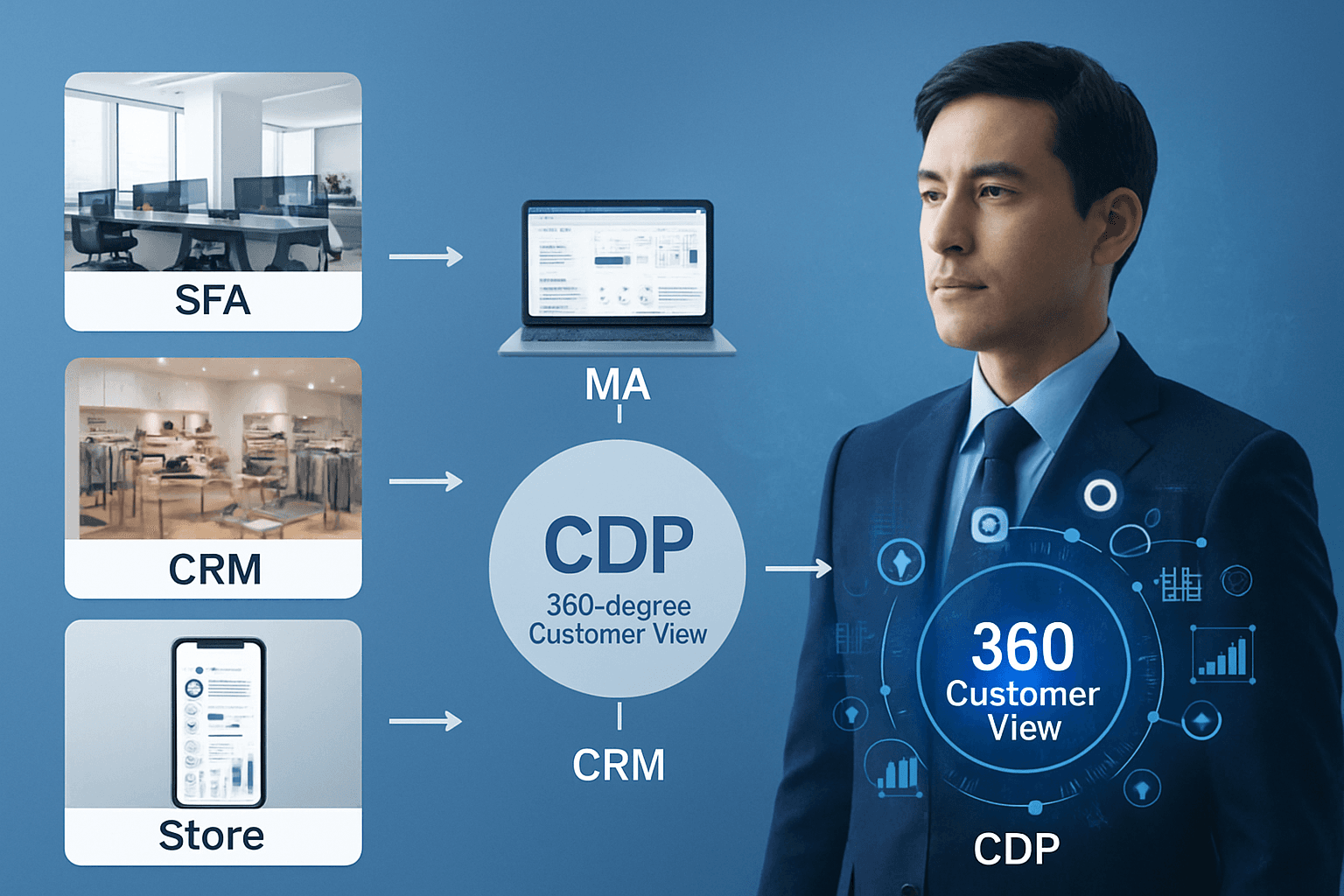

CDP(Customer Data Platform)とは|顧客中心のデータ統合基盤

CDPとは、複数のシステムに散在する顧客データを統合し、一人ひとりの顧客を軸に情報を整理・活用できる基盤のことです。

CDPの4つの主要機能

CDPには、顧客データを効果的に活用するための以下の機能があります。

| 機能名 | 内容 |

| データ統合 | MA、SFA、CRM、ECサイト、実店舗のPOSシステムなど、複数のシステムに分散している顧客データを一箇所に集約。各ツールで異なる顧客IDを名寄せし、同一顧客として紐づける |

| データクレンジング | 重複データの削除、表記ゆれの統一、欠損データの補完など、データの品質を高める処理を自動で実行 |

| セグメンテーション | 顧客の属性、購買履歴、行動パターンなどを基に、細かくグループ分けを行い、ターゲットを明確にする |

| データ連携 | 統合・整理されたデータを、MAやSFA、CRM、広告配信プラットフォームなど他のシステムへリアルタイムに連携。最近ではAIエージェントのアウトプット精度を高めるためにデータをRAGREADYな状態にする役割としてもCDPには高い期待が寄せられている。 |

※最新のフルスタックCDPではAIエージェントとの連携やBIダッシュボード機能を標準搭載しCDPシステム内でデータのリアルタイム分析可視化まで行える次世代型CDPツールも一部の企業からリリースされています(例:GENIEE CDPなど)。

これらの機能により、営業やマーケティング部門は顧客一人ひとりの状況をリアルタイムで把握し、最適なタイミングで最適なアプローチを実現できます。

また、企画部門も、中堅社員を動員してデータ集約作業を行うことなく、全体像を即座に把握できます。

リアルタイム性と顧客単位での統合が特徴

CDPの最大の特徴は、顧客を中心にデータを統合する点にあります。従来のシステムでは「商品別」「チャネル別」といった切り口でデータが管理されていましたが、CDPでは「顧客ID」を軸にあらゆる接点のデータを紐づけます。

また、データの更新がリアルタイムで反映されるため、「今、この瞬間に興味を持っている顧客」を逃さずキャッチできます。例えば、顧客が店舗へ来店したタイミングで、その顧客の過去の購買履歴に基づいたクーポンを即座に配信する、といった施策も可能です。

さらに、CDPは複数のツールからの重複配信リスクも軽減します。顧客ごとにデータを一元管理できていないと、同じ顧客に対して同じ内容のメルマガとプッシュ通知を配信してしまうといった事態が起きますが、CDPを活用することでこうしたリスクを回避できます。

CDPとDMPの違い

CDPと似たシステムにDMP(Data Management Platform)があります。DMPは主にデジタル広告のターゲティング精度を改善することを目的とし、Webサイト訪問者の年齢や性別などの匿名トラッキングデータを扱います。

一方、CDPは顧客理解をもとにした施策の実施を目的とし、実名の顧客データを中心に扱います。購買履歴、問い合わせ履歴、会員情報など、より詳細な顧客情報を統合し、長期的な関係構築を支援します。

BtoC・BtoB業界での活用の違い

CDPはBtoC、BtoB双方で活用されていますが、それぞれ重視するポイントが異なります。

| 項目 | BtoC業界 | BtoB業界 |

| 主な目的 | 個人顧客の購買体験向上 | 企業単位での関係構築 |

| 統合するデータ | Web行動、購買履歴、アプリ利用状況 | 名刺情報、商談履歴、問い合わせ内容 |

| セグメンテーション | 興味関心、購買頻度、LTV | 企業規模、業種、決裁フェーズ |

| 期待効果 | リピート率向上、クロスセル | 商談化率向上、受注サイクル短縮 |

BtoC業界では個人の嗜好に合わせた**パーソナライズ(顧客一人ひとりの属性や行動履歴に基づいて最適な情報を提供する手法)**が重視され、BtoB業界では企業単位での意思決定プロセスに沿った情報提供が求められます。

出典元:IPA「DX動向2025」

https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/dx-trend-2025.html

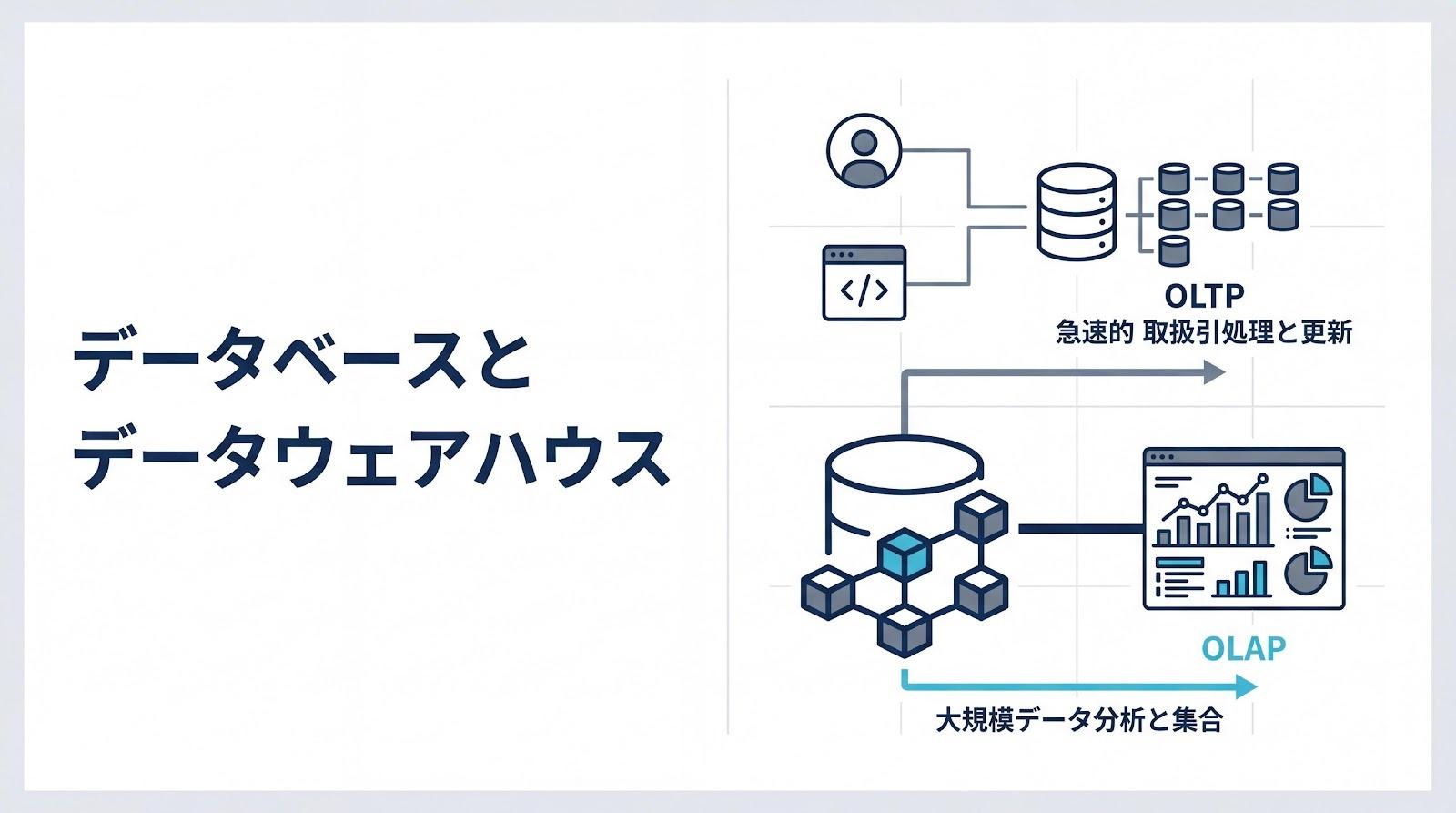

DWH(Data Warehouse)とは|全社データを蓄積・分析

DWHとは、企業内のあらゆるシステムからデータを集約し、長期間にわたって蓄積・保管する大規模なデータベースのことです。

DWHの3つの主要機能

DWHは、経営判断を支えるために以下の機能を提供します。

| 機能名 | 内容 |

| データ統合・蓄積 | 販売管理、会計、人事、生産管理、MA、SFA、CRMなど、全社のシステムからデータを収集し、一元的に保管 |

| データ変換・整形 | 各システムで異なるデータ形式を統一し、分析しやすい形に加工 |

| 多角的分析 | 時系列分析、部門別比較、商品別収益分析など、様々な切り口でデータを分析し、経営課題を可視化 |

これらの機能により、データ分析部門は、過去から現在までの全社データを俯瞰し、中長期的な戦略立案に活用できます。

長期データ保管と経営判断支援が特徴

DWHの特徴は、全社横断的なデータを長期間保管し、多角的に分析できる点です。数年分のデータを蓄積することで、季節変動や市場トレンドの把握、過去の施策効果の検証が可能になります。

また、リアルタイム性よりも「正確性」「網羅性」を重視し、定期的にデータを更新する仕組みが一般的です。

例えば、小売業でPOSシステムからの大量の購買データを蓄積し、昨年との購買傾向を比較して入荷する商品を決める、といった活用が可能です。さらに、顧客IDと紐づけたID-POSデータを組み合わせることで、「どの顧客がどの商品を購入したか」を特定した分析も実現できます。

全社横断的なデータ活用の価値

DWHは営業部門だけでなく、財務、人事、生産、物流など全部門のデータを統合します。これにより、「どの商品が、どの地域で、どの顧客層に売れているか」といった複合的な分析が可能になり、経営判断の精度が飛躍的に向上します。

中小企業庁の「2025年版 中小企業白書」によれば、デジタル化により顧客データを一元管理し、営業活動の効率化を実現した企業が増加しています。

出典元:中小企業庁「2025年版 中小企業白書 第5節 デジタル化・DX」

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2025/chusho/b1_1_5.html

CDPとDWH、5つの視点で徹底比較

データ統合という共通点を持つCDPとDWHですが、その目的と機能には明確な違いがあります。5つの視点から、両者の特徴を比較してみましょう。

| 比較項目 | CDP | DWH |

| 主な目的 | 顧客体験の向上、営業・マーケティング効率化 | 経営判断の支援、全社戦略の立案 |

| データの鮮度 | リアルタイム更新 | 定期的な更新(日次、週次など) |

| 統合するデータ範囲 | 顧客データ中心(行動、属性、購買履歴) | 全社データ(販売、財務、人事、生産など) |

| 主な利用者 | 営業部門、マーケティング部門 | 経営層、データアナリスト、企画部門 |

| 操作性 | 非エンジニアでも管理画面上で操作可能 | 専任のデータベース管理者(DBA)が必要なケースが多い |

| 期待される効果 | 成約率向上、追客効率化、LTV最大化 | 戦略立案精度向上、経営課題の可視化 |

この表からわかるように、CDPは「顧客との接点を最適化する」ことに特化し、DWHは「経営全体を俯瞰する」ことに特化しています。

※直近ではDWHの機能を内包したCDPシステムなども一部企業から提供されています。昨今ではよりその2つのツールの境界線がなくなりつつあります。

どちらが優れているわけではなく、解決したい課題や目的によって使い分けることが重要です。

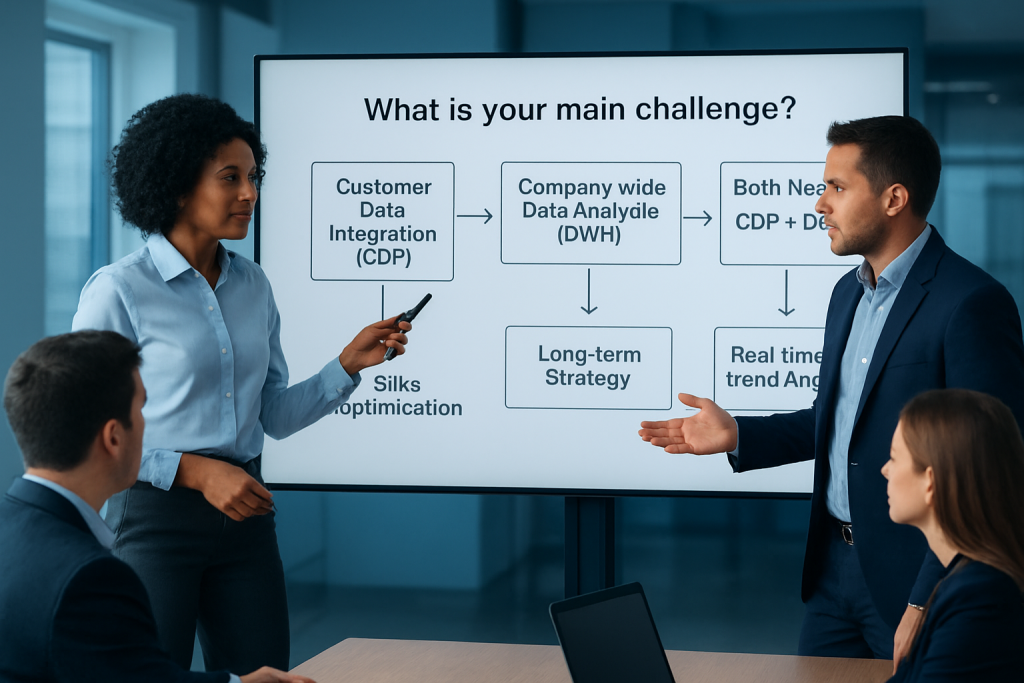

経営課題から逆算する、最適なデータ基盤の選び方

自社が抱える課題を明確にすることで、CDP・DWHのどちらが適しているかが見えてきます。

※前提として、DWHとCDPは競合ではなく、補完的な関係です。企業によっては両方を導入し、DWHで全社的な分析を行いながら、CDPで顧客マーケティングを最適化するケースも多くあります。

| 課題 | 最適なデータ基盤 | 解決方法 |

| MA・SFA・CRMに顧客情報が点在、全体像が見えない | CDP | 顧客IDを軸にデータを統合し、「この顧客がMAでどんなメールに反応し、SFAでどんな商談を進め、CRMでどんな問い合わせをしたか」を一元的に把握。営業担当者は顧客の全体像を理解した上でアプローチでき、成約率が向上 |

| 追客の優先度判断が属人的で非効率 | CDPのスコアリング | 顧客の行動(資料ダウンロード、価格ページ閲覧、問い合わせなど)に点数をつけ、興味関心の度合いを数値化。「今すぐアプローチすべき顧客」が明確になり、追客の優先順位を客観的に判断可能 |

| 成約見込みの低い顧客に時間を取られている | CDPのセグメンテーション | 「過去3ヶ月以内に資料請求し、価格ページを3回以上閲覧した企業」といった具体的な条件で顧客を絞り込み。成約見込みの高いターゲットに営業リソースを集中でき、効率的な営業活動が実現 |

| データ集約に中堅社員を動員、本業に支障が出ている | DWH | 全社のシステムからデータを自動で収集・統合するため、手作業での集約作業が不要に。必要とするレポートを、ボタン一つで即座に生成可能 |

| 全社データで中長期戦略を立てたい | DWH | 販売、財務、在庫、人事など全部門のデータを統合し、複合的な視点で経営課題を分析。過去数年分のデータを蓄積することで、季節変動や市場トレンドも把握でき、中長期的な戦略立案に活用可能 |

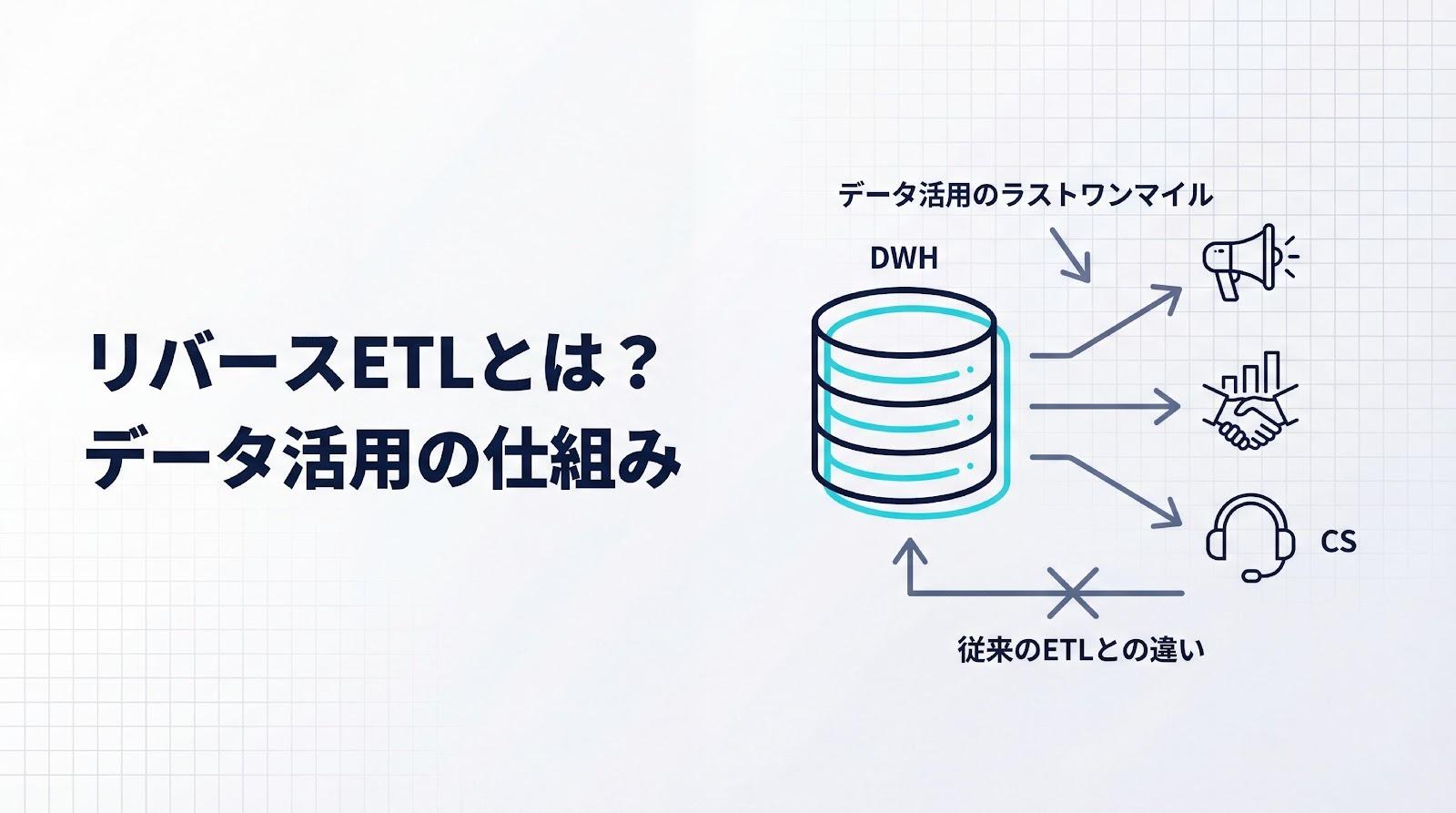

併用で相乗効果を生む選択肢

CDPとDWHは対立する概念ではなく、併用することで相乗効果を生むケースもあります。

例えば、CDPで顧客の行動データをリアルタイムに収集・活用し、そのデータをDWHに蓄積して長期的な顧客傾向を分析する、といった使い方です。短期的な営業効率化と中長期的な戦略立案の両方を実現できます。

データの種類や特性によっても使い分けることも可能です。例えばリアルタイム性が求められるマーケティングや営業関連のデータにはCDPを使い、週単位、月次単位での更新で事足りる経営分析等のデータはQWHにデータをためバッジ処理でデータ更新を図るなど。更新性やコスト観点で使い分けるといった選択肢もあります。

出典元:IPA「DX動向2024」

https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/dx-trend-2024.html

導入判断で押さえるべき3つの視点

データ基盤の導入は、単なるシステム導入ではなく経営判断そのものです。以下の3つの視点で検討を進めましょう。

| 視点 | 内容 |

| 解決したい課題の優先順位を明確に | 「顧客データを統合したい」という漠然とした目的ではなく、「追客の優先順位を明確にして成約率を20%向上させたい」「データ集約作業を自動化して中堅社員の工数を月40時間削減したい」といった具体的な課題と目標を設定。課題が明確になれば、CDPとDWHのどちらが適しているか、あるいは両方必要かが見えてくる |

| 投資対効果(ROI)を具体的に試算 | 「営業担当者の追客工数が何時間削減できるか」「成約率が何%向上すれば投資を回収できるか」「データ集約作業の自動化で何人分の工数が削減できるか」を具体的に試算し、経営判断の材料にする |

| 小規模導入で効果検証してから拡大 | いきなり全社展開するのではなく、特定の部門や商品カテゴリーで小規模に導入し、効果を検証するスモールスタートが推奨される。実際の運用を通じて課題や改善点を洗い出し、段階的に拡大することで、投資リスクを抑えながら確実に成果を積み上げられる |

まとめ

CDPとDWHは、どちらもデータを統合する基盤ですが、目的と機能が大きく異なります。

| データ基盤 | 特徴 |

| CDP | MA・SFA・CRMなど顧客関連ツールのデータを顧客軸で統合し、営業・マーケティングの効率化と成約率向上を実現 |

| DWH | 全社データを蓄積し、経営判断の精度向上と中長期戦略の立案を支援。データ集約作業の自動化により、中堅社員の工数削減にも貢献 |

データ基盤の選択は、単なるツール選定ではなく経営判断そのものです。自社が抱える課題を明確にし、投資対効果を見極めた上で、最適な選択を行いましょう。

データ活用や次世代型CDPについての詳しい内容や問い合わせはこちらまで

【関連資料】

データ×AIエージェントがなぜ、またどのようにして事業課題を解決するのか?次世代型CDPとは?

本記事で使用した専門用語集

ITやシステムに詳しくない方でも本記事をご理解いただけるように本記事で使用している主な専門用語を、どなたにも分かりやすく整理しました。ぜひご確認ください。

営業・ビジネス基本用語

成約機会

顧客が商品やサービスを購入する可能性があるタイミングや状況のこと。このタイミングを逃すと、競合他社に顧客を奪われるリスクが高まる

追客

一度接点を持った見込み顧客に対して、継続的にアプローチを行い、成約につなげる営業活動のこと

顧客タッチポイント

企業と顧客が接触する全ての接点のこと。Webサイト、店舗、電話、メール、SNSなど多岐にわたる

属人化

特定の担当者だけが業務のやり方や情報を把握している状態。その担当者が不在になると業務が滞るリスクがある

ヒューマンエラー

人間が手作業で行う際に発生するミスのこと。入力ミス、転記ミス、確認漏れなどが該当する

データの整合性

複数のシステムやデータベース間で、同じ情報が矛盾なく一致している状態のこと

名寄せ

表記ゆれや重複がある顧客データを整理し、同一顧客として統合する作業のこと。例えば「株式会社〇〇」と「(株)〇〇」を同じ企業として紐づける

LTV(顧客生涯価値)

一人の顧客が、取引開始から終了までの期間に企業にもたらす利益の総額のこと

クロスセル

既存顧客に対して、関連する別の商品やサービスを提案し、購入してもらう販売手法のこと

商談化率

見込み客のうち、実際に商談に進んだ割合のこと。この数値が高いほど、効率的な営業活動ができている

受注サイクル

最初の接触から受注に至るまでにかかる期間のこと。この期間を短縮することが営業効率化の重要な指標となる

システム・ツール用語

MA(マーケティングオートメーション)

見込み顧客の獲得から育成までを自動化するツール。メール配信、Webサイト訪問履歴の追跡、リードスコアリングなどの機能を持つ

SFA(営業支援システム)

営業活動の効率化を支援するツール。商談管理、案件進捗の可視化、営業活動の記録などの機能を持つ

CRM(顧客関係管理システム)

顧客情報を一元管理し、関係構築を支援するツール。顧客の基本情報、購買履歴、問い合わせ履歴などを管理する

CDP(Customer Data Platform)

複数のシステムに散在する顧客データを統合し、一人ひとりの顧客を軸に情報を整理・活用できるデータ基盤のこと

DWH(Data Warehouse)

企業内のあらゆるシステムからデータを集約し、長期間にわたって蓄積・保管する大規模なデータベースのこと

DMP(Data Management Platform)

主にデジタル広告のターゲティング精度を改善することを目的としたデータ管理基盤。Webサイト訪問者の匿名トラッキングデータを扱う

基幹システム

企業の中核となる業務を支えるシステムのこと。販売管理、会計、在庫管理、人事管理などが該当する

顧客ID

顧客を一意に識別するための番号や記号のこと。CDPではこの顧客IDを軸に、複数のシステムに散在するデータを統合する

リードID

MAで管理される見込み顧客を識別するためのIDのこと。システムごとに異なるIDが付与されることが、データ統合の課題となる

商談ID

SFAで管理される商談を識別するためのIDのこと。同じ顧客でもMAのリードIDとは別のIDが付与されることが多い

リードスコアリング

見込み客の行動や属性に点数をつけ、購買意欲の高さを数値化する仕組み。優先的にアプローチすべき顧客を明確にできる

POSシステム

店舗のレジで商品の販売情報を記録・管理するシステムのこと。販売データをリアルタイムで把握できる

ID-POS

顧客IDと紐づけた購買情報を記録するPOSシステムのこと。どの顧客がどの商品を購入したかを特定できる

データクレンジング

データベース内の重複、誤り、表記ゆれなどを修正し、データの品質を高める作業のこと

セグメンテーション

顧客を特定の基準(年齢、地域、購買履歴など)でグループ分けすること。ターゲットを絞った施策を実施できる

パーソナライズ

顧客一人ひとりの属性や行動履歴に基づいて最適な情報を提供する手法のこと。画一的なアプローチではなく、個別最適化されたコミュニケーションを実現する

リアルタイム更新

データの変更や追加が発生した瞬間に、システムに即座に反映されること。遅延なく最新の情報を活用できる

データ連携

異なるシステム間でデータを自動的に送受信し、情報を共有する仕組みのこと

エクスポート

システム内のデータを外部ファイル(ExcelやCSVなど)として出力すること

DBA(データベース管理者)

データベースの設計、構築、運用、保守を専門的に行う技術者のこと

データ分析用語

時系列分析

時間の経過に伴うデータの変化を分析する手法のこと。売上の推移や季節変動の把握に活用される

部門別比較

営業部門、マーケティング部門など、各部門のデータを比較し、パフォーマンスの違いを分析すること

商品別収益分析

商品ごとの売上や利益を分析し、収益性の高い商品を特定すること

季節変動

季節や時期によって売上や需要が変化する傾向のこと。この傾向を把握することで、適切な在庫管理や販売計画が可能になる

市場トレンド

市場全体の動向や流れのこと。顧客のニーズや競合の動きなど、ビジネス環境の変化を指す

ROI(投資対効果)

投資した金額に対して、どれだけの利益が得られたかを示す指標のこと。費用対効果とも呼ばれる

導入・運用用語

スモールスタート

大規模な導入を行う前に、小規模な範囲で試験的に導入し、効果を検証してから段階的に拡大する手法のこと

投資リスク

システムやツールへの投資が期待した効果を生まない可能性のこと。スモールスタートにより、このリスクを軽減できる

注:この用語集は、記事内で実際に使用されている用語を中心に構成しており、どなたでも理解できるよう平易な言葉で説明しています。記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報はインターネットや各ツールの公式サイトでご確認ください。