CDP導入ステップ|検討すべきタイミングやツールの選定方法も解説

「顧客情報があちこちに散らばっていて全体像がつかめない」「どの見込み客を優先すべきか判断できず追客が非効率」「見込みの薄い顧客に時間を費やして成約率が上がらない」こうした課題に直面している企業は少なくありません。

これらの問題を根本から解決する手段として、CDP(顧客データ基盤)の導入が注目されています。本記事では、CDP導入を成功させるための5つのステップと、導入を検討すべき最適なタイミングについて解説します。

そもそもCDPとは?営業課題を解決する顧客データ基盤

CDP(Customer Data Platform)とは、企業が保有する個人識別可能な1st Partyデータ(顧客の実名・ID情報を含むデータ)を、複数のシステムから一元的に収集・統合し、リアルタイムで統合顧客ビュー(Single Customer View)を構築・管理するためのデータ基盤です。各顧客の属性情報、行動履歴、トランザクションデータを統合することで、顧客一人ひとりの全体像を360度の視点で把握し、パーソナライズされた施策実行を可能にします。。営業部門やマーケティング部門、カスタマーサポート部門など、各所に散在している顧客データを統合することで、顧客一人ひとりの全体像を正確に把握できるようになります。

従来のシステムでは部門ごとにデータが分断され、顧客の行動や嗜好を総合的に理解することが困難でした。CDPを活用することで、購買履歴やWebサイトでの行動履歴、問い合わせ内容、メール開封率など多様なデータを統合し、営業活動の精度を向上させられます。

CDP(顧客データ基盤)とは?機能や顧客データを統合する仕組みを解説

CDPとCRMの違い

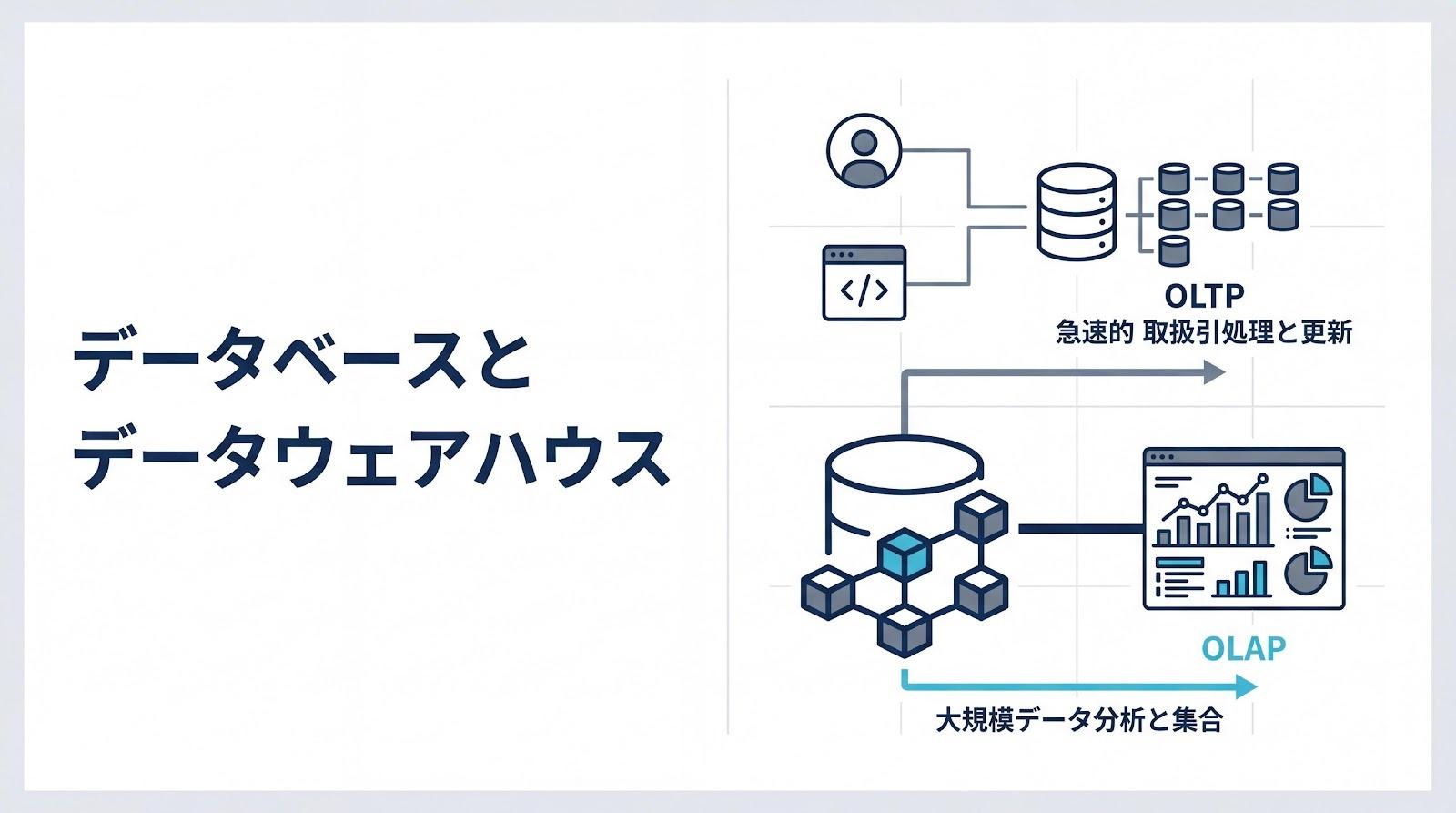

CRMは「顧客関係管理(Customer Relationship Management)」を目的とし、営業プロセス管理、商談管理、顧客対応履歴の記録に特化したシステムです。主に営業担当者が入力した構造化データ(商談情報、対応履歴、契約情報など)を管理し、営業活動の効率化を支援します。

一方、CDPは「顧客データ統合」を目的とし、CRM・MA・Webサイト・アプリ・店舗POSなど複数のシステムから自動的にデータを収集・統合します。顧客の行動データ(Web閲覧履歴、メール開封、購買履歴など)をリアルタイムで取り込み、個人レベルでの詳細な分析を可能にします。

両者の主な違いは以下の通りです。

| 項目 | CRM | CDP |

| 主な目的 | 営業プロセス管理、顧客関係管理 | 顧客データ統合、360度ビュー構築 |

| データ範囲 | 商談情報、対応履歴中心 | オンライン・オフライン全行動データ |

| データ収集 | 主に手動入力(一部自動化) | 自動収集・リアルタイム統合 |

| データ粒度 | 企業・案件単位 | 個人単位の詳細な行動履歴 |

| 主な利用者 | 営業担当者 | マーケティング・営業・分析担当者 |

両者を連携させることで、CDPで統合・分析した顧客インサイトをCRMの営業活動に活かし、効果的な顧客アプローチが実現します。

CDPとDMPの違い

DMP(Data Management Platform)は、主に広告配信の最適化を目的としたデータ管理基盤です。従来はサードパーティCookie(外部サイトから取得した匿名の行動データ)を中心に扱い、年齢層や興味関心といったセグメント単位での広告ターゲティングに活用されてきました。

しかし、2024年以降のサードパーティCookie規制強化により、DMPの役割は大きく変化しています。2026年現在、多くのDMPは1st Partyデータ(自社で取得したデータ)の活用にシフトしており、CDPとの境界が曖昧になりつつあります。

両者の主な違いは以下の通りです。

| 項目 | DMP(従来型) | CDP |

| 主な目的 | 広告配信最適化 | 顧客体験向上、マーケティング全般 |

| データ種別 | 3rd Partyデータ中心(匿名) | 1st Partyデータ中心(実名・個人識別可能) |

| データ粒度 | セグメント単位 | 個人単位 |

| 主な用途 | 新規顧客獲得、広告ターゲティング | 既存顧客育成、パーソナライゼーション |

| データ保持期間 | 短期(Cookie有効期間) | 長期(顧客ライフサイクル全体) |

Cookie規制が進む2026年現在、企業は自社で取得・管理する1st Partyデータの重要性を認識し、DMPからCDPへの移行を進めています。

CDP導入で解決できる3つの営業課題

営業活動の効率化とデータ活用の最適化は、多くの企業が抱える課題です。以下では、CDP導入によって解決できる3つの課題について解説します。

- データ収集

- データ分析

- マーケティング施策

顧客情報を適切に管理・活用することで、営業担当者の負担を軽減し、データに基づいた戦略的な営業活動が実現できるようになります。

データ収集

従来は営業担当者が手動でデータ入力を行うため、入力漏れや誤りが発生しやすく、データの正確性に課題がありました。また、Web行動データやメール開封履歴など、複数のツールに散在する情報を統合するには多大な労力が必要です。

CDPを導入すると、MA、SFA、Webサイト、アプリ、実店舗のPOSシステムなど、あらゆるデータソースから自動的に情報を収集できます。営業担当者はデータ入力作業から解放され、本来の営業活動に集中できるようになるでしょう。

データ分析

多くの企業では、データ分析に専門的なスキルが必要なため、特定の人材に依存する状況が生まれています。また、分析結果が出るまでに時間がかかり、タイムリーな意思決定ができないことも課題です。

CDPには高度なAI・機械学習機能が搭載されており、購買傾向の予測や離脱リスクの高い顧客の抽出が自動的に行われます。テンプレート化されたダッシュボードにより、専門知識がなくても直感的にデータを理解できる仕組みが整っています。

従来、データ分析には専門的なスキルが必要なため、特定の人材に依存する状況が生まれていました。また、分析結果が出るまでに時間がかかり、タイムリーな意思決定ができないことも課題です。

現在のCDPに搭載されている最新AI機能

CDPには高度なAI・機械学習機能が搭載されており、以下のような分析・施策が自動的に実行されます:

-生成AIによる自動インサイト抽出: 顧客データから重要なパターンや傾向をAIが自動発見し、自然言語で説明

-予測分析: 購買傾向の予測、解約リスクの高い顧客の抽出、LTV(顧客生涯価値)予測

– 自然言語クエリ: 「先月の購買額上位100名の顧客属性は?」といった質問を自然言語で入力するだけで分析結果を取得

– ネクストアクション推奨: 各顧客に対して最適なアプローチ方法(メール、電話、訪問など)をAIが推奨

上記のようにテンプレート化されたダッシュボード機能の搭載により、専門知識がなくても直感的にデータを理解できる仕組みが整った製品がリリースされています。

マーケティング施策

データに基づいた施策立案が重要とわかっていても、データの準備や分析に時間がかかり、実行段階まで至らないケースが多く見られます。また、施策の効果測定が適切に行われず、PDCAサイクルが回らない状況も少なくありません。

CDPは分析結果をMAツールやメール配信システムに自動連携できるため、セグメント作成から施策実行までをシームレスに進められます。全社で統一された顧客データに基づく施策展開により、一貫性のある顧客体験を提供できるようになるでしょう。

CDP導入を検討すべき5つのタイミング

CDP導入を検討すべきタイミングを、以下5つの観点から解説します。

- 顧客データが分散している

- オンライン・オフラインデータが統合できていない

- 営業の優先順位付けができていない

- 顧客ニーズに合わない施策で成果が出ない

- Cookie規制で自社データ基盤が必要になった

それぞれ詳しく見ていきましょう。

顧客データが分散している

営業部門、マーケティング部門、カスタマーサポート部門がそれぞれ異なるツールで顧客情報を管理している状態では、顧客の全体像を把握できません。

「マーケティング部門は知っているが営業部門は知らない情報」「営業部門は把握しているがサポート部門は知らない履歴」といった情報の分断が発生し、顧客対応の質が低下します。

オンライン・オフラインデータが統合できていない

Webサイトでの行動データと実店舗での購買データが別々に管理されていると、顧客の真のニーズを見誤る可能性があります。

たとえば、オンラインでは高額商品を閲覧しているのに、店舗では低価格帯の商品しか購入していない顧客がいた場合、その背景にある理由(予算の制約、商品知識の不足、接客対応への不満など)を把握できなければ、適切な提案ができません。

営業の優先順位付けができていない

「どの見込み客にアプローチすべきか」の判断基準が明確でないと、営業担当者は手当たり次第にアプローチすることになります。

結果として、成約の可能性が高い顧客への対応が遅れ、機会損失が発生します。CDPを活用すれば、顧客の行動スコアや属性情報から優先順位を自動的に算出できます。

顧客ニーズに合わない施策で成果が出ない

顧客のセグメント設定が不十分だと、ニーズに合わない提案をしてしまい、成約率が低下します。

「すでに購入済みの顧客に同じ商品を勧める」「法人顧客に個人向けキャンペーンを案内する」といったミスマッチは、顧客の信頼を損ねる原因になります。

Cookie規制で自社データ基盤が必要になった

2022年4月に施行された改正個人情報保護法により、Cookie等の個人関連情報の取り扱いが厳格化されました。個人情報保護委員会のガイドラインでは、個人関連情報(Cookie IDなど)を第三者に提供する際には、本人の同意取得または確認記録の作成・保存が義務付けられています。

サードパーティCookieに依存したマーケティングが困難になる中、自社で収集・管理する1st Party Data(自社データ)の重要性が高まっています。

出典元:個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/

CDPは、自社で取得した顧客データを適切に管理・活用するための基盤として機能します。

CDP導入を成功させる5つのステップ

CDP導入を成功させるには、計画的なステップを踏むことが重要です。以下、5つのステップを順に解説します。

- 目的とゴールの明確化

- データ収集の仕組みづくり

- CDPツールの選定

- データ統合とシステム構築

- 運用開始と継続的改善

それぞれ順に見ていきましょう。

ステップ1:目的とゴールの明確化

まず、CDP導入で何を実現したいのか、目的を明確にします。

主な検討項目は以下の通りです。

| 検討項目 | 具体的な内容 |

| 課題の特定 | データ分散、追客非効率、成約率低下など、解決したい課題を明確化 |

| KPIの設定 | 成約率向上、顧客単価アップ、LTV向上など、達成すべき指標を設定 |

| 投資対効果の試算 | 導入コストに対して、どれだけの効果が見込めるかを試算 |

| 関係部門との合意形成 | 営業、マーケティング、IT、カスタマーサポートなど各部門の責任者を巻き込む |

| データ要件の洗い出し | どのデータを収集し、どう活用するかを具体的に定義 |

CDP導入は営業部門だけでなく、複数部門に影響するため、各部門の責任者を巻き込んだプロジェクト体制を構築することが重要です。

ステップ2:データ収集の仕組みづくり

目的が明確になったら、データ収集の仕組みを設計します。

データ収集設計の主要ポイントは以下の通りです。

| 設計項目 | 具体的な内容 |

| 収集データの優先順位付け | すべてのデータを一度に収集しようとせず、成果に直結するデータから優先的に収集 |

| オンライン・オフラインデータの統合設計 | Web閲覧履歴、メール反応、購買履歴、会員情報(オンライン)と、店舗来訪、電話問い合わせ、展示会参加、商談記録(オフライン)を顧客IDで紐付け |

| データガバナンスとプライバシー対応 | 個人情報保護法に準拠したデータ管理体制を構築。データの取得・利用・保管・廃棄に関するルールを明確化 |

| 継続的なデータ取得体制 | 一度データを収集して終わりではなく、リアルタイムまたは定期的にデータを更新する仕組みを構築 |

データ収集は一度きりではなく、継続的に行う必要があります。リアルタイムまたは定期的にデータを更新する仕組みを作りましょう。

ステップ3:CDPツールの選定

CDPツールの選定 データ収集の設計が完了したら、自社のニーズに合致するCDPツールを選定します。ツール選定では、以下を総合的に評価することが大切です。

| 評価項目 | 具体的な内容 |

| 既存システムとの連携性 | MAやCRM、広告ツールなど既存システムとAPI連携でき、将来的な拡張にも対応できるか |

| データ処理能力 | 大量データをリアルタイムで収集・統合し、処理遅延なくスムーズに動作するか |

| 分析機能の充実度 | セグメント作成や顧客分析、AIを活用した予測機能など、必要な分析機能を備えているか |

| 操作性 | 専門知識がなくても直感的に操作でき、マーケティング担当者が使いこなせる設計か |

| 費用対効果 | 初期費用と運用費用が予算内に収まり、期待する成果に見合う投資といえるか |

とくに、既存のMA、CRM、BIツールとのAPI連携がスムーズに行えるかは、導入後の業務効率に大きく影響します。また、将来的なデータ量の増加に対応できる拡張性があるかも確認しましょう。複数のツールを比較検討し、無料トライアルやデモンストレーションを活用して実際の操作感を確認することをおすすめします。

CDPツールランキングおすすめ13選!主要機能や選び方を解説

ステップ4:データ統合とシステム構築

データ収集の仕組みができたら、実際にシステムを構築します。

システム構築の主要タスクは以下の通りです。

| 構築タスク | 具体的な内容 |

| データの統合・加工とセグメント設計 | 異なる形式のデータを統一フォーマットに変換し、顧客IDで紐付け。ビジネス目的に応じた顧客セグメントを定義 |

| 既存ツールとの連携設計 | CRM、SFA、MAツール、BIツールなど既存システムとCDPを連携。API連携やデータ連携ツールを活用 |

| 自動化処理の実装 | データの取り込み、加工、セグメント更新、外部ツールへの配信などを自動化し、運用負荷を軽減 |

たとえば、「過去3か月以内にWebサイトを3回以上訪問し、資料をダウンロードしたが未商談の見込み客」といった具体的なセグメントを作成します。手作業を減らすことで、運用負荷を軽減し、リアルタイム性を高められます。

ステップ5:運用開始と継続的改善

システム構築が完了したら、実際の運用を開始します。

運用開始後の主要活動は以下の通りです。

| 活動項目 | 具体的な内容 |

| データ分析と可視化 | 統合されたデータをダッシュボードで可視化し、顧客の行動パターンや傾向を分析 |

| 営業施策の実行とPDCAサイクル | 分析結果をもとに具体的な営業施策を実行。効果を測定し、改善を繰り返す |

| データ活用文化の醸成 | 定期的な勉強会や成功事例の共有を通じて、データドリブンな意思決定を根付かせる |

経済産業省所管の独立行政法人IPAが2024年に公開した「DX動向2024」によれば、DX推進に成功している企業の共通点として「データ活用人材の育成」と「全社的なデータ活用文化の醸成」が挙げられています。

出典元:IPA「DX動向2024」https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/dx-trend-2024.html

CDP導入の効果を最大化するには、組織全体でデータを活用する文化を育てることが重要です。

CDP導入のメリット

CDP導入によって得られるメリットは、以下のとおりです。

- 分散した顧客情報を集約できる

- データに基づく顧客理解を得られる

- 顧客との関係性を強化できる

- 部門を横断したデータ活用を促進できる

それぞれ見ていきましょう。

分散した顧客情報を集約できる

多くの企業では、営業部門のSFA、マーケティング部門のMAツール、カスタマーサポートの問い合わせ管理システムなど、各部門が独自のシステムでデータを管理しています。CDP導入により、これらのシステムに散在する顧客情報を自動的に収集し、顧客IDをキーとして統合できるのがメリットです。

顧客一人ひとりの完全なプロフィールが形成され、過去の購買履歴やWeb上の行動、メールへの反応、問い合わせ内容などを一画面で確認できるようになります。データを探す手間が省けることで、本来の営業活動により多くの時間を割けるでしょう。

データに基づく顧客理解を得られる

CDPはデータを集めるだけでなく、AI・機械学習を活用した高度な分析機能を提供します。顧客の購買パターン分析や行動予測、離脱リスクの算出など、人手では困難な複雑な分析を自動的に実行してくれます。

RFM分析(最終購買日・購買頻度・購買金額による顧客分類)やコホート分析(特定期間に獲得した顧客群の行動追跡)といった手法を用いて、顧客をより詳細にセグメント化することも可能です。勘や経験に頼った営業手法から脱却し、再現性の高い営業プロセスを構築できるでしょう。

顧客との関係性を強化できる

統合された顧客データを活用することで、一人ひとりの興味・関心に合わせたパーソナライズされたアプローチが可能になります。過去の購買商品に関連する提案や閲覧履歴に基づくレコメンド、顧客の課題に即したコンテンツ提供など、的確なタイミングで適切な情報を届けられます。

画一的なマス向けのメッセージではなく、個別最適化されたコミュニケーションにより顧客満足度が向上し、長期的な関係構築につながるでしょう。

部門を横断したデータ活用を促進できる

従来は部門ごとにデータが分断されており、マーケティング部門が獲得したリード情報が営業部門に適切に引き継がれないといった問題が発生していました。CDPの導入により、全部門が同一の顧客データベースにアクセスできるようになり、情報の透明性が高まります。

マーケティング施策の結果が営業活動にどう影響したか、営業が得た顧客フィードバックがどう製品改善に活かされるかなど、部門間の連携がスムーズになります。

CDP導入のデメリット

CDP導入のデメリットは、以下のとおりです。

- 導入に時間とリソースを要する

- 情報漏洩のリスクに備える必要がある

- データ品質の維持管理に労力が必要となる

それぞれ解説します。

導入に時間とリソースを要する

CDP導入は、データ基盤の再構築を伴う大規模なプロジェクトといえます。要件定義やシステム設計、既存データの移行、各種ツールとの連携設定など、複数のフェーズを経る必要があり、導入完了までに導入完了までに3〜6か月程度かかることも珍しくありません。大規模な導入の場合は、1年~3年程要するケースもあります。

また、初期費用としては企業規模や導入範囲によって大きく異なりますが、中小企業で500万円〜1,000万円程度、大企業では1,000万円〜5,000万円以上の投資が必要になるケースもあります。月額費用は、データ量やユーザー数に応じて数十万円〜数百万円が一般的です。短期的にはコストと労力がかかるため、経営層や関係部門から理解を得て、長期的な視点で取り組むことを覚えておきましょう。

情報漏洩のリスクに備える必要がある

CDPは膨大な個人情報を一元管理するため、万が一セキュリティインシデントが発生した場合の影響は甚大です。従来は各システムに分散していたデータが集約されることで、不正アクセスや内部犯行による情報漏洩のリスクが高まる可能性があります。

個人情報保護法やGDPR(EU一般データ保護規則)などの法規制への対応も必須となり、違反した場合は多額の罰金や企業の信頼失墜につながります。そのため、暗号化技術の導入やアクセス権限の厳格な管理、定期的なセキュリティ監査の実施など、多層的な対策を講じましょう。

データ品質の維持管理に労力が必要となる

CDPにデータを統合しただけでは十分ではなく、データの正確性と鮮度を維持する継続的な管理が重要です。重複データの排除や表記ゆれの統一、古いデータの更新など、データクレンジング作業を定期的に実施する必要があります。

また、新しいデータソースの追加やシステム連携の変更に伴い、データフローの見直しも求められます。データ品質が低下すると、誤った分析結果に基づいた施策展開につながり、かえって成果が悪化するリスクがあるため注意が必要です。

CDP導入における注意点

以下では、CDP導入を成功させるために注意すべきポイントについて解説します。

- 部門間で連携体制を構築する

- データ活用人材の育成に投資する

- 個人情報保護の対策を徹底する

それぞれ見ていきましょう。

部門間で連携体制を構築する

CDP導入は、マーケティングや営業、カスタマーサポート、情報システム部門など、複数の部門が関わります。各部門が持つデータの種類や使い方が異なるため、導入前に全部門で目的や期待する効果について共通認識を持ちましょう。

データ連携の範囲やアクセス権限の設定、運用ルールの決定など、部門間で調整すべき項目は数多くあります。定期的に進捗を共有する会議を開催し、各部門の担当者を集めたプロジェクトチームを編成することが大切です。

データ活用人材の育成に投資する

CDP導入後、機能を最大限に活用するには、データ分析スキルとマーケティング知識を持つ人材が必要です。データの読み解き方、顧客セグメントの設計方法、施策の効果測定など、学ぶべき内容は多岐にわたります。

外部研修への参加や専門家によるトレーニング、資格取得支援など、計画的に育成を進めましょう。また、特定の担当者だけがCDPを使えるという状況を避けるため、複数名を育成し、社内マニュアルを整備することも大切です。

個人情報保護の対策を徹底する

CDPでは氏名やメールアドレス、購買履歴といった個人情報を大量に扱うため、セキュリティ対策が重要です。個人情報保護法やGDPRなどの法規制を遵守し、データの暗号化やアクセス制限を徹底しましょう。

顧客からデータを取得する際には利用目的を明確に説明し、適切な同意を得ることが必要です。また、データの保存期間を定め、不要になった情報は速やかに削除する運用ルールを整備することも大切です。社内では全従業員に対して個人情報の取り扱いに関する研修を実施し、情報漏洩のリスクを最小限に抑える意識を共有しましょう。

CDP導入で失敗しないツールの選び方

CDP導入を成功させるには、自社に最適なツールを選ぶことが重要です。以下の4つの評価軸で検討しましょう。

- 自社の業務要件を満たすか

- 投資対効果は見込めるか

- 既存システムとスムーズに接続できるか

- 導入後の支援体制は充実しているか

それぞれ順に解説します。

自社の業務要件を満たすか

CDPにはさまざまな製品があり、それぞれ得意分野が異なります。

確認すべき主な機能は以下の通りです。

- データ統合能力(オンライン・オフラインデータの統合能力を含む)

- セグメント作成の柔軟性

- リアルタイム処理の可否

- 外部ツールとの連携範囲

- 分析・レポート機能の充実度

自社の業務要件を整理し、それを満たす機能を持つ製品を選びましょう。

投資対効果は見込めるか

CDP導入には初期費用とランニングコストがかかります。

コスト検討のポイントは以下の通りです。

| コスト項目 | 確認内容 |

| 初期導入費用 | ライセンス費、カスタマイズ費、データ移行費など |

| ランニングコスト | 月額・年額の利用料金 |

| 従量課金 | データ量や利用ユーザー数による追加費用の有無 |

| 保守・サポート費用 | 継続的な運用に必要な費用 |

これらのコストに対して、どれだけの効果(成約率向上、業務効率化、顧客単価アップなど)が見込めるかを試算し、投資対効果を評価します。

中小企業庁が公表した「2024年版中小企業白書」によれば、デジタルツール導入により売上増加や業務効率化を実現した企業は、導入前に明確なROI試算を行っているケースが多いとされています。

出典元:中小企業庁「2024年版中小企業白書」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/index.html

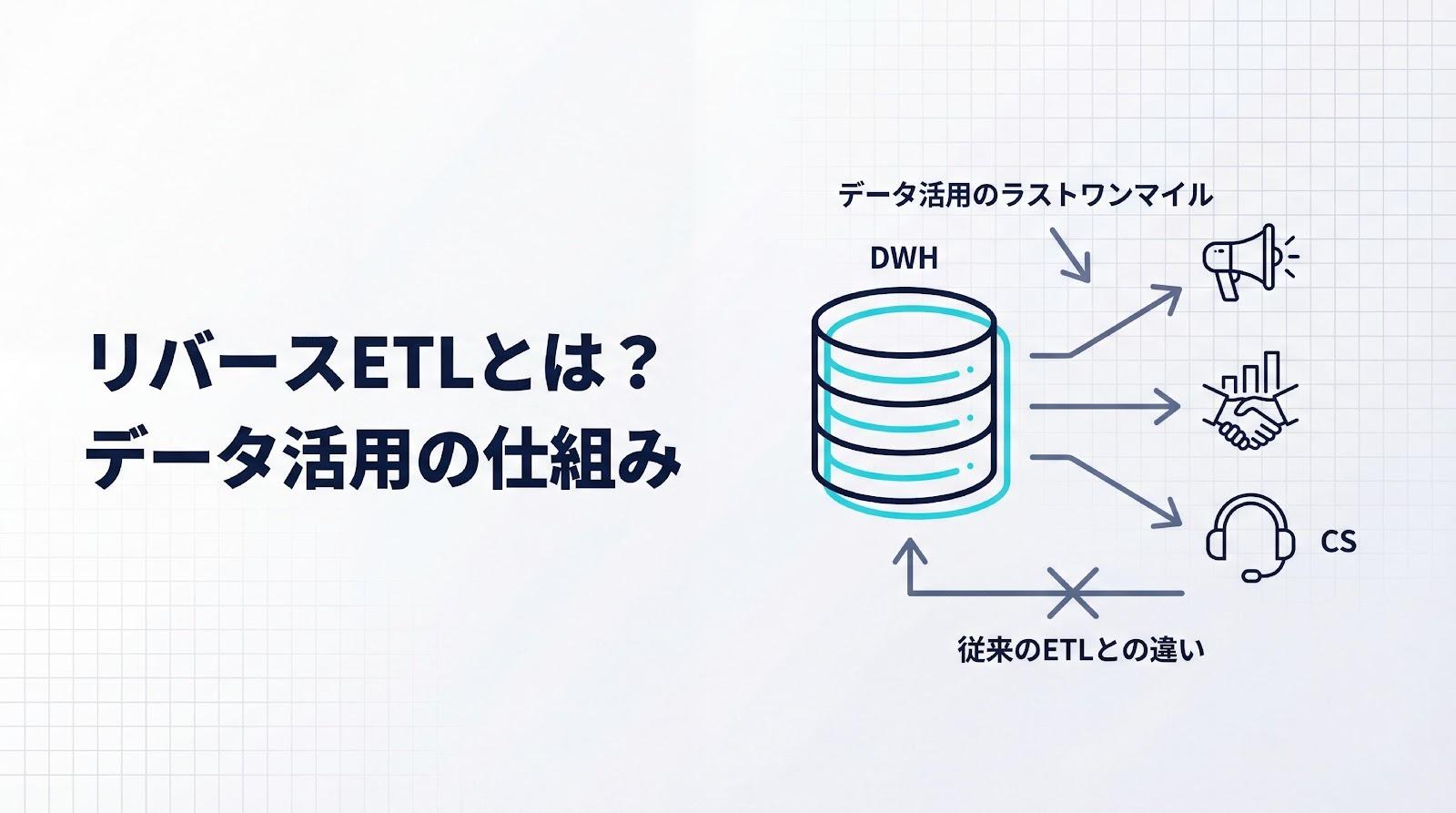

既存システムとスムーズに接続できるか

CDPは単独で機能するものではなく、既存システムと連携して初めて価値を発揮します。

連携確認のポイントは以下の通りです。

- 既存のCRM、SFA、MAツールとの連携実績

- API連携の柔軟性

- データ連携ツール(ETL/ELTツール)のサポート状況

- 連携に必要な開発工数

※ETL/ELTツール: Extract(抽出)、Transform(変換)、Load(読み込み)の頭文字。複数のシステム間でデータを自動的に連携するツール(例: Fivetran、Talend、Informaticaなど)

既存システムとの相性が悪いと、連携に多大な時間とコストがかかります。事前に連携方法を確認しましょう。

導入後の支援体制は充実しているか

CDP導入は一度構築して終わりではなく、継続的な改善が必要です。

サポート体制の確認ポイントは以下の通りです。

- 導入時のコンサルティング支援

- 運用開始後のテクニカルサポート

- トレーニングプログラムの有無

- ユーザーコミュニティやナレッジベースの充実度

- 製品のアップデート頻度と対応

とくに、自社にデータ活用の専門人材が少ない場合は、手厚いサポート体制を持つベンダーを選ぶことが重要です。

CDP導入を検討しているなら『GENIEE CDP』

『GENIEE CDP』は、企業内に散在する顧客データを統合・一元管理し、リアルタイムで分析できるプラットフォームです。標準で多数のツールとノーコード連携が可能で、複数のデータソースを集約して効果的な顧客分析を実現します。

AIによる高度な分析機能を搭載しており、自然言語で指示するだけで誰でも簡単にデータ分析が可能です。また、分析結果から顧客をセグメント化し、そのままMAツールに連携できるため、パーソナライズされた施策を実行できます。

導入支援チームが伴走型でサポートするため、初めてのCDP導入を検討している方でも心配ありません。まずは以下より資料をダウンロードください。

CDPを導入して顧客データ活用を実現しよう

顧客データの散在、追客の非効率、セグメント設定の不備による成約率低下——これらの課題は、多くの企業が直面している共通の悩みです。

CDP導入は、これらの課題を根本から解決し、営業DXを実現する有効な手段となります。オンライン・オフライン両方の顧客接点データを統合し、一人ひとりの顧客を360度の視点で把握することで、より精度の高い営業活動が可能になります。

導入を成功させるには、明確な目的設定、計画的なデータ収集、適切なシステム構築、そして継続的な改善が不可欠です。本記事で紹介した4つのステップと評価軸を参考に、自社に最適なCDP導入を進めてください。

データを活用した営業DXは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。適切なタイミングで適切な投資を行うことで、あなたの企業も顧客理解を深め、成約率向上と業務効率化を実現できるはずです。

なお、『GENIEE CDP』では、CDP導入を検討している方に向けて資料をご用意しています。以下より、お気軽にお問い合わせください。

【関連資料】

データ×AIエージェントがなぜ、またどのようにして事業課題を解決するのか?次世代型CDPとは?

6. 本記事で使用した専門用語集

ITやシステムに詳しくない方でも本記事をご理解いただけるように、本記事で使用している主な専門用語を、どなたにも分かりやすく整理しました。ぜひご確認ください。

営業・ビジネス基本用語

CDP(Customer Data Platform:顧客データ基盤) 企業が保有するあらゆる顧客データを一元管理し、統合・分析できるプラットフォーム。オンライン・オフライン両方のデータを統合できる点が特徴

CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理) 既存顧客との関係性を管理するツール。顧客の基本情報や過去の取引履歴を記録し、良好な関係を維持するために活用

SFA(Sales Force Automation:営業支援システム) 営業活動を効率化するツール。商談の進捗管理、案件管理、営業報告などの業務を支援

MAツール(Marketing Automation:マーケティングオートメーション) 見込み客の育成を自動化するツール。メール配信、スコアリング、リード管理などの機能を持つ

セグメント・セグメンテーション 顧客を特定の基準(年齢、性別、購買履歴、行動パターンなど)で分類すること。より精度の高いマーケティングや営業活動を行うために実施

追客 一度接点を持った見込み客に対して、継続的にアプローチし、商談や成約につなげる営業活動

成約率 商談や提案を行った件数のうち、実際に契約に至った割合。営業効率を測る重要な指標

KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標) 目標達成度を測るための具体的な指標。成約率、顧客単価、リピート率などが該当

LTV(Life Time Value:顧客生涯価値) 一人の顧客が、取引開始から終了までの期間に企業にもたらす利益の総額

ROI(Return On Investment:投資対効果) 投資した金額に対して、どれだけの利益が得られたかを示す指標

PDCAサイクル Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)を繰り返し、業務を継続的に改善していく手法

データ・システム用語

1st Party Data(ファーストパーティデータ) 企業が自社で直接収集した顧客データ。Webサイトの行動履歴、購買履歴、会員情報など

Cookie(クッキー) Webサイト訪問者のブラウザに保存される小さなデータファイル。ユーザーの行動追跡や認証に使用

サードパーティCookie 訪問しているサイトとは別のドメインから発行されるCookie。主に広告配信の追跡に使用されるが、プライバシー保護の観点から規制が強化されている

API(Application Programming Interface) 異なるソフトウェア同士が情報をやり取りするための仕組み。システム連携に不可欠な技術

データガバナンス 企業内のデータを適切に管理・活用するためのルールや体制。データの品質、セキュリティ、プライバシー保護などを含む

ETL/ELTツール データの抽出(Extract)、変換(Transform)、読み込み(Load)を行うツール。異なるシステム間でデータを連携する際に使用

ダッシュボード 重要な情報やデータを一画面で視覚的に表示するツール。経営判断や業務改善に活用

リアルタイム処理 データが発生した瞬間に即座に処理・反映すること。顧客の行動に応じて即座に対応可能

データパイプライン データの収集から加工、保存、活用までの一連の流れを自動化する仕組み

BtoC・BtoB用語

BtoC(Business to Consumer) 企業が一般消費者に対して商品やサービスを提供するビジネスモデル

BtoB(Business to Business) 企業が他の企業に対して商品やサービスを提供するビジネスモデル

タッチポイント 企業と顧客が接触する機会や接点。Webサイト、店舗、電話、メール、SNSなど多様な形態がある

オンラインデータ インターネット上で収集されるデータ。Webサイトの閲覧履歴、EC購買履歴、メール開封率など

オフラインデータ インターネット以外で収集されるデータ。店舗来訪記録、電話問い合わせ、展示会参加履歴など

カスタマーサクセス 顧客が製品やサービスを通じて成功体験を得られるよう支援する活動。特にBtoB SaaS企業で重視

アカウントベース 個人単位ではなく、企業(アカウント)単位で顧客を管理・分析するアプローチ。BtoB営業で有効

注:この用語集は、記事内で実際に使用されている用語を中心に構成しており、どなたでも理解できるよう平易な言葉で説明しています。記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報はインターネットや各ツールの公式サイトでご確認ください。