顧客インサイトとは?CDPで実現する売上最大化のためのデータ活用ガイド

この記事でわかること

・顧客が表面的に述べるニーズの背後にある本当の動機や深層心理を理解する「顧客インサイト」の重要性が分かります。

・顧客ニーズや顧客理解といった似た概念との違いを明確に理解でき、営業現場で正しく使い分けられるようになります。

・顧客インサイトが不足することで生じる情報分散、追客の非効率、成約率低下といった具体的な営業課題と、その解決方法が理解できます。

・行動データ分析やインタビュー、ソーシャルリスニングなど、顧客の本音を発見するための5つの実践的手法を学べます。

・CDP(顧客データ基盤)を活用してオンライン・オフラインのデータを統合することで、顧客インサイトに基づいた効果的な営業戦略を実現する方法が理解できます。

顧客インサイトとは何か

ビジネスの現場で「顧客のニーズに応える」という言葉はよく耳にします。しかし、顧客が口にする要望に応えるだけでは、競合との差別化は難しく、価格競争に巻き込まれがちです。そこで注目されているのが顧客インサイトという考え方です。

さらに、顧客インサイトを効果的に発見・活用するには、営業、マーケティング、カスタマーサポートなど各部門に分散した顧客データを統合するCDP(Customer Data Platform:顧客データ基盤)の活用が不可欠になっています。本記事では、顧客インサイトの本質とCDPを活用したデータ駆動型の営業戦略について解説します。

顧客インサイトとは、顧客自身も気づいていない深層心理や、言葉にできない本音を掴むことを指します。

表面的な要望の奥にある「なぜそれを求めるのか」という動機や背景を理解することで、競合が気づかない価値を提供できるようになります。

混同されやすい類似概念との違い

顧客インサイトと似た言葉がいくつも存在するため、まずはそれぞれの違いを整理しましょう。

顧客ニーズとの違い(建前と本音の関係)

顧客ニーズは、顧客が「欲しい」と表明している要望を指します。一方、顧客インサイトは、その要望の背景にある本音や動機のことです。

例えば、「高性能なドリルが欲しい」というのが顧客ニーズだとします。しかし、顧客が本当に求めているのは「ドリル」ではなく「壁に穴を開けること」かもしれません。さらに深掘りすると「部屋をおしゃれに飾りたい」という欲求があり、その奥には「家族を喜ばせたい」という深層心理が隠れています。

このように、顕在化しているニーズ→潜在的なニーズ→顧客インサイトと段階的に深掘りすることで、ドリル以外の解決策も提案できるようになります。

★ポイント:「Why?」を繰り返すことで深層心理に到達

顧客理解との違い

顧客理解は、顧客の属性や行動パターンを把握することです。年齢、性別、購買履歴といったデータから顧客像を描きます。顧客インサイトは、そうしたデータの先にある「なぜその行動をとるのか」という心理的な動機まで踏み込んだ洞察を意味します。

ペルソナとの違い

ペルソナは、典型的な顧客像を具体的な人物として設定する手法です。「30代女性、都内在住、年収500万円」といった属性情報をまとめたものになります。顧客インサイトは、そのペルソナが「なぜその商品を選ぶのか」という心理的背景を明らかにします。

顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)との違い

顧客体験は、顧客が商品やサービスと接する際に実際に経験することです。Webサイトの使いやすさ、店舗の雰囲気、アフターサービスの質などが含まれます。顧客インサイトは、その体験を通じて顧客が何を感じ、どんな心理状態になるのかという内面に焦点を当てます。

顧客満足度との違い

顧客満足度は、提供した商品やサービスに対する評価の結果を測定するものです。アンケートやNPS(ネット・プロモーター・スコア)などで数値化されます。顧客インサイトは、その満足や不満足の背景にある「なぜそう感じたのか」という動機を探ります。

なぜ今、顧客インサイトが重要なのか

市場が成熟し、商品やサービスの差別化が難しくなっている現代では、顧客が言葉にする要望だけに応えていても競争優位性は築けません。経済産業省の「DXレポート」でも、デジタル技術を活用した顧客理解の深化が企業の競争力強化に不可欠だと指摘されています。

顧客インサイトを掴むことで、競合が提供していない価値を見出し、顧客に「これが欲しかった」と感じてもらえる提案が可能になります。

出典:経済産業省「デジタルトランスフォーメーション(DX)」

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html

投資対効果を左右する理由

顧客インサイトに基づいた施策は、的外れなマーケティング投資を減らし、ROI(投資対効果)を高めます。顧客の本音を理解せずに広告費を投じても、響かないメッセージになりがちです。一方、深層心理に訴えかける施策は、少ない投資で大きな成果を生み出します。

顧客インサイトと類似概念の比較表

それぞれの概念がどのように異なるのか、実務での使い分けを明確にするため、以下の表で整理しました。

| 概念 | 定義 | 焦点 | 具体例 |

| 顧客インサイト | 顧客自身も気づいていない深層心理や本音 | なぜその行動をとるのか(動機) | 「家族を喜ばせたい」という心理 |

| 顧客ニーズ | 顧客が表明している要望や欲求 | 何が欲しいか(表面的な要望) | 「高性能なドリルが欲しい」 |

| 顧客理解 | 顧客の属性や行動パターンの把握 | 誰がどんな行動をしているか | 「30代女性が週末に購入」 |

| ペルソナ | 典型的な顧客像を具体的人物として設定 | ターゲット顧客の人物像 | 「田中さん、35歳、会社員」 |

| 顧客体験 | 顧客が実際に経験すること | どんな体験をしているか | 「Webサイトが使いやすい」 |

| 顧客満足度 | 提供した価値に対する評価の結果 | どれくらい満足しているか | 「満足度85%」 |

これらの概念は相互に関連しており、顧客インサイトを軸に、ペルソナ設定や顧客体験の設計を行うことで、より効果的な営業戦略が構築できます。

顧客インサイト不足が招く3つの営業課題

顧客インサイトが不足していると、営業活動において以下のような課題が発生します。それぞれの課題が、どのように売上や効率性に影響するのか見ていきましょう。

情報分散:機会損失と判断の遅れ

顧客情報が営業部門、マーケティング部門、カスタマーサポート部門などに分散していると、顧客の全体像が見えません。ある部門では「関心が低い」と判断された顧客が、別の部門では「購買意欲が高い」と評価されているケースもあります。

こうした情報の分断は、適切なタイミングでのアプローチを妨げ、機会損失につながります。また、経営層が意思決定を行う際にも、断片的な情報しか得られず、判断が遅れる原因となります。

追客の非効率:曖昧な優先度による時間の浪費

顧客インサイトが不明確だと、どの見込み客を優先すべきか判断できません。営業担当者は「とりあえず全員にアプローチする」という非効率な方法をとりがちです。

結果として、成約可能性の低い顧客に時間を費やし、本来注力すべき顧客への対応が後回しになります。これは営業チーム全体の生産性を低下させ、人件費の無駄遣いにもつながります。

成約率低下:的外れなターゲティングの深追い

顧客の本音を理解せずに、表面的なニーズだけで提案を行うと、顧客の心には響きません。特に、セグメンテーション(顧客を特性ごとに分類すること)が不十分な場合、本来ターゲットではない顧客を深追いしてしまい、成約に至らないケースが増えます。

中小企業庁の「中小企業白書」によれば、デジタルツールを活用して顧客データを分析している企業は、そうでない企業と比較して売上増加率が高い傾向にあります。顧客インサイトに基づいた的確なターゲティングが、成約率向上の鍵となります。

出典:中小企業庁「中小企業白書」

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/

これらの課題は、いずれも顧客の本音を掴めていないことに起因しています。

顧客インサイトを発見するための分析視点

顧客インサイトを効果的に発見するには、データを集めるだけでなく、どのような視点で顧客の心理を読み解くかが重要です。ここでは、顧客の本音に迫るための3つの分析視点を紹介します。

人間の普遍的な欲求から探る

顧客の行動の背景には、「生き残りたい」「愛する人を守りたい」「社会的に認められたい」といった根源的な欲求が隠れています。

例えば、高級車の購入は表面的には「移動手段」ですが、実際には「社会的地位の証明」という欲求が動機となっている場合があります。また、保険商品の購入は「万が一への備え」という表現の奥に「家族を守りたい」という普遍的な欲求が存在します。

こうした根源的な欲求を理解することで、商品の機能や価格だけでは届かない、顧客の心に響く提案が可能になります。

目的と手段から探る

顧客が求めている「手段」の奥にある「真の目的」を見極めることが重要です。

先述のドリルの例のように、顧客は「ドリル」という手段を求めていますが、真の目的は「部屋をおしゃれに飾りたい」「家族を喜ばせたい」というところにあります。

営業の現場でも、顧客が「コスト削減したい」と言う場合、真の目的は「予算を別の投資に回したい」「上司に成果を認められたい」といった別の動機が隠れていることがあります。手段と目的を切り分けて考えることで、より本質的な提案ができます。

矛盾から探る

顧客の言葉と実際の行動の矛盾に注目することで、本音が見えてきます。

例えば、アンケートでは「ヘルシーなメニューが欲しい」と回答しながら、実際の購買データでは高カロリーな商品を選んでいる顧客がいます。この矛盾から、「健康的でありたいが、満足感も得たい」という本音が見えてきます。

BtoB営業でも、「最新の機能が必要」と言いながら、実際には既存システムとの互換性を最優先している場合があります。こうした矛盾を発見することで、顧客が本当に重視している価値基準が明らかになります。

これらの視点を持ちながらデータを分析することで、表面的な情報からは見えない深い顧客インサイトを発見できます。

顧客インサイトを発見する5つの実践手法

前章で紹介した分析視点を活かすには、様々な状況における複数のデータソースを組み合わせた立体的な分析が必要です。以下の5つの手法を組み合わせることで、顧客の深層心理により近づくことができます。

1. 顧客の行動データ分析

Webサイトの閲覧履歴、商品ページの滞在時間、カート放棄率などの行動データは、顧客の関心や迷いを示す重要な手がかりとなる。

例えば、特定の商品ページを何度も訪れているが購入に至らない顧客は、「価格に不安がある」「他社と比較検討中」といったインサイトが隠れている可能性がある。

ただし、行動データだけでは「何をしたか」は分かっても「なぜそうしたか」は分からない。そのため、次のインタビューなどの定性データと組み合わせることが重要となる。

2. アンケートとインタビューの使い分け

アンケートは定量的なデータを集めるのに適しているが、顧客の本音を引き出すには限界がある。一方、インタビューは少数の顧客から深い洞察を得られる。

「なぜその商品を選んだのか」「購入前にどんな不安があったか」といった質問を重ねることで、表面的な回答の奥にある本音が見えてくる。

定量データと定性データの相互分析が顧客インサイト発見の鍵となる。まず行動データで「当たり」をつけ、インタビューで深掘りするという流れが効果的だ。

3. ソーシャルリスニング

SNSやレビューサイトでの顧客の発言を分析することで、企業が直接聞けない本音を知ることができる。顧客は企業に対しては建前を語りがちだが、SNSでは率直な意見を述べる傾向がある。

4. 購買履歴からのパターン発見

過去の購買データを分析すると、顧客の行動パターンが見えてくる。「季節ごとに購入する商品が変わる」「特定の商品を購入した顧客は別の商品も買う傾向がある」といった関連性を発見できる。

5. CDP(顧客データ基盤)による統合分析

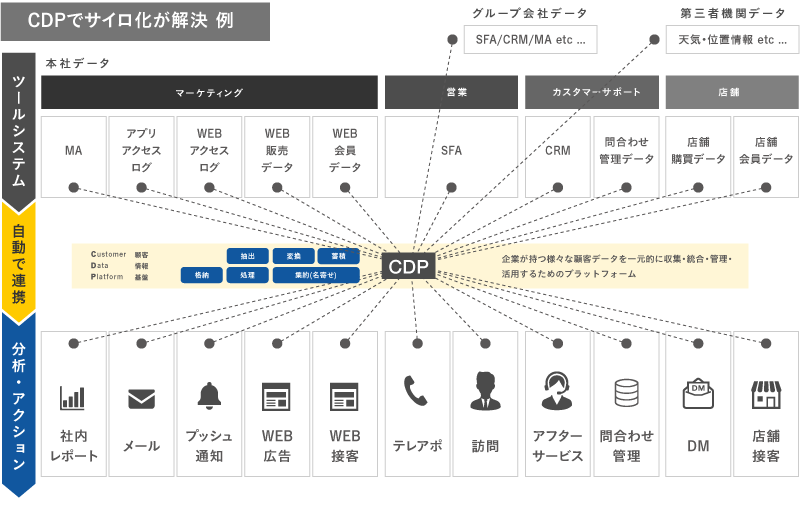

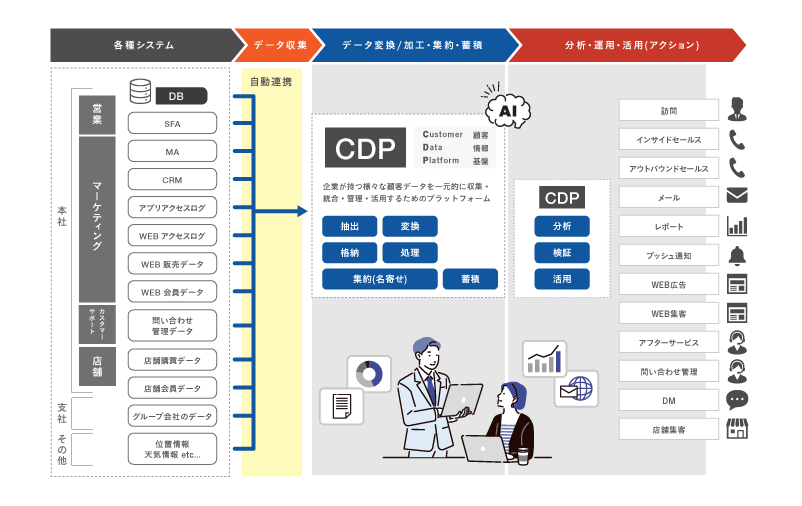

上記の手法で得られたデータが各部門に分散していては、顧客の全体像は掴めません。そこで有効なのが**CDP(Customer Data Platform:顧客データ基盤)**です。

これらの手法を組み合わせることで、顧客の本音に迫ることができます。特にCDPによるデータ統合は、顧客インサイト発見の土台となるため、次章で詳しく解説します。

CDPとは:分散データを一元化する仕組み

顧客インサイトを深く理解するには、様々なチャネルやシステムに散らばった顧客データを統合する必要があります。そこで注目されているのが**CDP(Customer Data Platform:顧客データ基盤)**です。

CDPの定義と役割

CDPは、企業内外のあらゆるデータソースから顧客情報を収集し、一人ひとりの顧客を360度の視点で把握できるプラットフォームです。従来のCRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)が特定部門のデータ管理に留まっていたのに対し、CDPは組織全体のデータを統合します。

統合すべき分散データの実例

現代の企業では、顧客データが以下のように様々なシステムやチャネルに分散しています。

営業・マーケティング系システム

以下のシステムには、それぞれ異なる視点での顧客情報が蓄積されています。

- SFA(営業支援システム):商談履歴、提案内容、受注・失注情報など、営業活動に関するデータを管理するシステム

- CRM(顧客関係管理システム):顧客の基本情報、取引履歴、問い合わせ履歴などを管理するシステム

- MA(マーケティングオートメーション):メール配信履歴、Webサイト閲覧履歴、資料ダウンロード履歴など、マーケティング活動のデータを管理するシステム

顧客接点データ

顧客との接点は多様化しており、それぞれで異なるデータが生成されています。

- 店舗での購買情報:実店舗でのレジデータ、購入商品、購入頻度、来店時間帯などのオフラインデータ

- オンラインの会員情報:ECサイトでの購買履歴、カート放棄データ、閲覧商品、滞在時間などのオンラインデータ

- 店舗での会員情報:ポイントカード利用履歴、店舗スタッフとの会話内容、試着・試用履歴などのオフラインデータ

- コールセンターでの顧客対応情報:問い合わせ内容、クレーム履歴、オペレーターとの会話記録、解決までの時間などのデータ

外部データ

自社データだけでなく、外部データとの組み合わせも有効です。

- 第三者の天気データ:気象情報と購買行動の相関分析(例:雨の日は傘や室内用品の売上が増加)

- 人流データ:店舗周辺の人の流れや競合店舗の混雑状況

- 経済指標:景気動向、消費者物価指数などのマクロデータ

オンライン・オフラインデータ統合の課題

多くの企業では、オンラインとオフラインのデータが統合されていない状況が続いています。

例えば、ECサイトで頻繁に商品を閲覧している顧客が実店舗を訪れても、店舗スタッフはその情報を知りません。逆に、店舗で何度も試着している顧客がオンラインで問い合わせをしても、コールセンターはその履歴を把握できません。

この分断により、以下のような問題が発生します。

| 問題 | 具体例 | 影響 |

| チャネル間の対応不一致 | オンラインで関心を示した商品について店舗で質問しても、スタッフが把握していない | 顧客体験の質低下、信頼感の喪失 |

| 優先度判断の誤り | 複数チャネルで高い関心を示している顧客を、単一チャネルのデータだけで「関心が低い」と判断 | 機会損失、競合への流出 |

| 効果測定の不正確さ | オンライン広告を見て店舗で購入した顧客の行動を追跡できない | マーケティング投資の最適化ができない |

CDPは、これらの分散したデータを顧客ID(メールアドレス、会員番号、電話番号など)をキーに統合し、一人の顧客として紐づけます。これにより、「オンラインで何度も閲覧し、店舗で試着したが購入に至っていない」といった顧客の全体像が見えるようになります。

総務省の「情報通信白書」では、データ駆動型の経営を実践する企業が増加しており、顧客データの統合活用が競争力強化につながると報告されています。

出典:総務省「情報通信白書」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/

CDPによるデータ統合は、顧客インサイトを発見するための土台となります。

業界別・顧客インサイト活用の成功事例

![営業の顧客分析|定量・定性データ統合[CDP]で理解を深める実践手法](https://sfacrm-library-cms.geniee.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/AdobeStock_506639490.webp)

顧客インサイトの活用方法は、BtoC業界とBtoB業界で異なります。それぞれの業界での具体的な事例を見ていきましょう。

BtoC業界:国内外の先進事例

BtoC業界では、個人の感情や生活スタイルに焦点を当てた顧客インサイトの活用が効果的です。

スターバックスの事例

スターバックスは「コーヒーを飲みたい」という表面的なニーズではなく、「自宅でも職場でもない第三の場所が欲しい」という顧客インサイトを発見しました。この洞察に基づき、居心地の良い空間づくりに投資し、単なるコーヒーショップではなく「サードプレイス」としてのブランドを確立しました。

Netflixの事例

Netflixは視聴データを詳細に分析し、「ユーザーは次々と連続してドラマを見たい」という顧客インサイトを発見しました。この洞察から、全エピソードを一度に配信する「一気見」スタイルを導入し、競合との差別化に成功しました。

ユニクロの事例

ユニクロは、顧客の「店舗で試着したいが、在庫切れや待ち時間が不安」というインサイトを発見しました。この洞察に基づき、アプリでの在庫確認機能、オンライン注文・店舗受取サービスを導入しました。

さらに、購買データを分析することで、顧客一人ひとりの好みに合わせた商品をアプリで提案するパーソナライズ機能を実現しています。オンラインとオフラインのデータを統合することで、顧客体験を最適化した好例です。

カルビー「かっぱえびせん」の事例

カルビーは、「健康志向だが、おやつの楽しみも諦めたくない」という顧客インサイトを発見しました。この洞察から、従来の「かっぱえびせん」に加え、カルシウム強化版や減塩版など、健康と美味しさを両立した新商品を開発しました。

顧客の本音である「罪悪感なくおやつを楽しみたい」という欲求に応えることで、新たな市場を開拓しています。

BtoB業界:具体的活用シーン

BtoB業界では、組織の課題や意思決定プロセスを理解することが重要です。

製造業での活用シーン

製造業の営業では、顧客企業の購買担当者が「コスト削減」を要望として挙げることが多くある。しかし、データ分析を通じて「実は納期の安定性を最も重視している」という顧客インサイトが見えてくることがある。

この場合、価格競争に巻き込まれるのではなく、納期管理の仕組みや在庫保有体制を提案することで、競合との差別化が可能になる。

IT・SaaS業界での活用シーン

IT企業が顧客の利用ログを分析したところ、「特定の機能を使いこなせていない」という事実が判明した。顧客は「機能が足りない」と不満を述べていたが、実際のインサイトは「既存機能の使い方が分からない」だった。

この洞察に基づき、新機能開発ではなく、オンボーディング(導入支援)プログラムを強化したところ、顧客満足度と継続率が向上した。

業界別比較表

BtoC業界とBtoB業界では、顧客インサイトの発見方法や活用目的が異なります。以下の表で整理しました。

| 項目 | BtoC業界 | BtoB業界 |

| 主なデータソース | Web行動履歴、購買履歴、SNS、アンケート | 商談履歴、利用ログ、問い合わせ内容、契約情報 |

| インサイト発見の焦点 | 個人の感情や生活スタイル | 組織の課題や意思決定プロセス |

| 活用の目的 | 購買体験の最適化、リピート率向上 | 提案精度の向上、長期的な関係構築 |

| 成果指標 | 購買率、客単価、NPS | 成約率、契約継続率、LTV(顧客生涯価値) |

BtoC業界では個人の感情や嗜好に焦点を当て、BtoB業界では組織の課題や意思決定プロセスを理解することが重要です。

顧客インサイトを営業成果に繋げるポイント

顧客インサイトを発見しても、それを営業活動に活かせなければ意味がありません。以下の3つのポイントを押さえることで、インサイトを確実に成果に繋げられます。

データ統合基盤への投資判断

顧客データが分散している状態では、インサイトの発見は困難です。CDP導入には初期投資が必要ですが、情報の分散による機会損失や非効率な営業活動のコストと比較すれば、中長期的には投資対効果が高いと言えます。

経済産業省の「DX推進指標」でも、データ活用基盤の整備が企業のDX成熟度を測る重要な要素として位置づけられています。

出典:

経済産業省「DX推進指標」

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html

独立行政法人 情報処理推進機構:DX推進指標

https://www.ipa.go.jp/digital/dx-suishin/ug65p90000001j8i-att/dx-suishin-guidance.pdf

部門間の情報共有体制

営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、各部門が持つ顧客情報を共有する仕組みが必要です。定期的なミーティングやダッシュボードの共有により、組織全体で顧客インサイトを活用できる体制を整えましょう。

仮説検証サイクルの確立

顧客インサイトは仮説です。「この顧客はこう考えているのではないか」という仮説を立て、実際の施策で検証し、結果をもとに改善するPDCAサイクルを回すことが重要です。

一度発見したインサイトも、市場環境や顧客の状況変化により変わる可能性があります。継続的な分析と検証を行いましょう。

まとめ

顧客インサイトは、顧客自身も気づいていない深層心理や本音を掴むことで、競合との差別化と売上最大化を実現する鍵となります。

顧客ニーズ、顧客理解、ペルソナといった類似概念との違いを理解し、人間の普遍的な欲求、目的と手段、矛盾といった多角的な視点でデータを分析することが重要です。さらに、行動データ分析、インタビュー、ソーシャルリスニング、購買履歴分析、そしてCDPによる統合分析を組み合わせることで、深い洞察が得られます。

顧客情報の分散、追客の非効率、成約率の低下といった営業課題を抱えている企業こそ、顧客インサイトに基づいたデータ駆動型の営業戦略への転換が求められています。

CDPによるデータ統合基盤への投資、部門間の情報共有体制、仮説検証サイクルの確立により、顧客インサイトを営業成果に繋げていきましょう。

本記事で使用した専門用語集

ITやシステムに詳しくない方でも本記事をご理解いただけるように、本記事で使用している主な専門用語を、どなたにも分かりやすく整理しました。ぜひご確認ください。

営業・ビジネス基本用語

顧客インサイト

顧客自身も気づいていない深層心理や本音のこと。表面的な要望の奥にある「なぜそれを求めるのか」という動機や背景を指す

顧客ニーズ

顧客が「欲しい」と表明している要望や欲求。顧客インサイトと異なり、表面的な要望を指す

顧客理解

顧客の属性や行動パターンを把握すること。年齢、性別、購買履歴などのデータから顧客像を描く活動

ペルソナ

典型的な顧客像を具体的な人物として設定する手法。「30代女性、都内在住、年収500万円」といった属性情報をまとめたもの

顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)

顧客が商品やサービスと接する際に実際に経験すること。Webサイトの使いやすさ、店舗の雰囲気、アフターサービスの質などが含まれる

顧客満足度

提供した商品やサービスに対する評価の結果を測定するもの。アンケートやNPSなどで数値化される

セグメンテーション

顧客を特性ごとに分類すること。年齢、地域、購買履歴、関心度などの基準で顧客をグループ分けし、それぞれに適した施策を行う

ROI(投資対効果)

Return On Investmentの略。投資した金額に対して、どれだけの利益が得られたかを示す指標

競争優位性

競合他社と比較して優れている点。差別化要素とも呼ばれ、顧客が自社を選ぶ理由となる強み

機会損失

本来得られたはずの利益や成果を逃してしまうこと。適切なタイミングでアプローチできなかった場合などに発生する

追客

見込み客に対して継続的にアプローチし、購買や契約に繋げる営業活動。フォローアップとも呼ばれる

成約率

商談や提案を行った件数のうち、実際に契約や購入に至った割合。営業活動の効率性を測る重要な指標

LTV(顧客生涯価値)

Life Time Valueの略。一人の顧客が生涯を通じて企業にもたらす利益の総額

NPS(ネット・プロモーター・スコア)

Net Promoter Scoreの略。顧客が商品やサービスを他者に推奨する度合いを測定する指標

システム・データ関連用語

CDP(顧客データ基盤)

Customer Data Platformの略。企業内外のあらゆるデータソースから顧客情報を収集し、一人ひとりの顧客を360度の視点で把握できるプラットフォーム

CRM(顧客関係管理システム)

Customer Relationship Managementの略。顧客の基本情報、取引履歴、問い合わせ履歴などを管理するシステム

SFA(営業支援システム)

Sales Force Automationの略。商談履歴、提案内容、受注・失注情報など、営業活動に関するデータを管理するシステム

MA(マーケティングオートメーション)

Marketing Automationの略。メール配信履歴、Webサイト閲覧履歴、資料ダウンロード履歴など、マーケティング活動のデータを管理し、自動化するシステム

データ統合

複数のシステムやチャネルに分散している顧客データを一元化すること。CDPの主要な機能の一つ

オンラインデータ

ECサイトでの購買履歴、Webサイト閲覧履歴など、インターネット上で収集される顧客データ

オフラインデータ

実店舗での購買情報、コールセンターでの対応履歴など、インターネット以外で収集される顧客データ

行動データ

顧客の行動パターンを示すデータ。Webサイトの閲覧履歴、商品ページの滞在時間、カート放棄率などが含まれる

購買履歴

顧客が過去に購入した商品やサービスの記録。購入日時、商品名、金額、頻度などの情報が含まれる

ソーシャルリスニング

SNSやレビューサイトでの顧客の発言を収集・分析すること。企業が直接聞けない本音を知るための手法

カート放棄率

ECサイトでショッピングカートに商品を入れたが、購入せずに離脱した割合。購入を妨げる要因を分析する指標

360度の視点

顧客のあらゆる接点やチャネルからのデータを統合し、全体像を把握すること。CDPの目指す理想的な顧客理解の状態

顧客ID

顧客を一意に識別するための情報。メールアドレス、会員番号、電話番号などが使用される

ダッシュボード

複数のデータや指標を一つの画面で視覚的に表示するツール。経営判断や営業活動の効率化に活用される

DX・デジタル化関連用語

DX(デジタルトランスフォーメーション)

Digital Transformationの略。デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革し、競争優位性を確立すること

データ駆動型経営

勘や経験だけでなく、データ分析に基づいて意思決定を行う経営手法。データドリブン経営とも呼ばれる

PDCAサイクル

Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4段階を繰り返すことで、継続的に業務を改善する手法

オンボーディング

新規顧客がサービスや製品をスムーズに使い始められるよう支援するプロセス。導入支援とも呼ばれる

デジタルツール

業務効率化やデータ分析を支援するソフトウェアやシステムの総称。CRM、SFA、MAなどが含まれる

パーソナライズ

顧客全員に同じサービスやコンテンツを提供するのではなく、一人一人の属性や購買、行動履歴に基づいて最適な情報を提供する手法、仕組みのこと

その他の用語

サードプレイス

自宅(第一の場所)でも職場(第二の場所)でもない、第三の居場所。スターバックスが提唱したコンセプト

一気見

ドラマやアニメなどの複数エピソードを連続して視聴すること。Netflixが導入した配信スタイル

人流データ

人の移動や流れを示すデータ。店舗周辺の通行量や競合店舗の混雑状況などを分析する際に活用される

経済指標

経済の状況を示す統計データ。景気動向、消費者物価指数、失業率などが含まれる

注:この用語集は、記事内で実際に使用されている用語を中心に構成しており、どなたでも理解できるよう平易な言葉で説明しています。記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報はインターネットや各ツールの公式サイトでご確認ください。