データのサイロ化により企業が被る損失とCDP活用による解決策

はじめに:データのサイロ化とは?

「なぜ、こんなに多くのツールを導入しているのに、成果が見えないのか?」

多くのマーケティング責任者が抱えるこの疑問の答えは、「データ分散(サイロ化)」という見えない壁にあります

企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)で競争力強化を目指す中、データ活用による迅速な意思決定や顧客コミュニケーション改善が必須となっています。

しかし、その実現を目指して様々なシステムを導入した結果、次のフェーズで出てくる大きな壁が「データの分散」、別名「データのサイロ化」という問題です。

そもそも「サイロ」とは、牧場で飼料を貯蔵する背の高い円筒形の貯蔵庫のことです。

この言葉は、データや業務が縦割りの組織構造によって分断されている状況を表現するために使われています。

経済産業省が2025年5月に発表した「Society 5.0 時代のデジタル人材育成に関する検討会」報告書では、「企業においては、例えばシステム分散や個別最適のシステム化によるデータのサイロ化や部分最適化、分断により、データ活用に不適切なデータが生産、流通した状況が散見される」と指摘されています(出典:経済産業省「Society 5.0 時代のデジタル人材育成に関する検討会」報告書 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/dxjinzaireport_202505.pdf)。

データ分散(サイロ化)による弊害とは?

IPA(情報処理推進機構)が近年発表した「DX動向2024」によると、日本企業の57.5%が「人材の確保が難しい」と回答しています。

(出典:IPA「DX動向2024」https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/eid2eo0000002cs5-att/dx-trend-2024.pdf)。

貴重なデジタル人材の「集計係」化

DX推進企業間でデジタル人材の奪い合いが激化する中、高いコストで獲得した貴重な人材が何に時間を費やしているでしょうか?

実は多くの企業で、せっかく採用したデジタル人材が以下のような作業に追われています。

- 各システムからのデータ抽出、突合作業

- Excel作業に追われているエンジニアも、、、

- 定型的な週次・月次経営向けレポートの作成

- 上司向け資料作成とフォーマット調整

これらは本当にエンジニアがやるべき仕事なのでしょうか。

なぜそのような貴重なデジタル人材が「データ集計係」になってしまうのでしょうか?

それは、商談情報、顧客情報、会員情報、店舗情報など、各システムに散らばった必要な情報をピックアップできる能力がある人材が、ピックアップできない人材の代わりに対応せざるを得ないからです。

更に、専門知識やSQLなどのITスキルがないと各ツールからのデータ抽出、各部の要望に合わせたデータに成形することができないというシステム上の課題もあります。

データが部署やツールごとに分断された状態では、以下の深刻な影響が生じます:

- リアルタイム効果測定・分析の困難による機会損失

- 人的リソースの不足感の増大

- コア業務への時間確保困難

- 組織蓄積データの利活用不全

これは単なるシステム課題だけではありません。高コストで採用した人材が、本来は自動化すべき単純作業に時間を奪われることで、企業成長そのものの成長速度やAIといった最新技術の活用を阻害し、競合他社との差を広げる要因となっているのです。

それ以外にもデータ分散(サイロ化)様々な弊害を企業にもたらします。

データ分散(サイロ化)が発生する3つの理由

なぜデータ分散は起きてしまうのでしょうか?多くの企業で共通して見られる原因は、主に以下の2つのパターンに分類できます。

原因1:縦割りの組織構造

各部署が機能的に動けるよう縦割り構造にすることは一般的ですが、これがデータ分散を生む要因となります:

- 営業部門、マーケティング部門、カスタマーサポート部門がそれぞれ独自のシステムを運用

- 部署間でのデータ連携コストの負担先が不明確

- 顧客データ統合の必要性は理解していても、実行に移せない

原因2:ツール・システムの段階的導入

事業環境の変化に応じて新しいツールを導入することは自然な流れですが、これもデータ分散の原因となります:

- AI活用マーケティングツールの個別導入

- SEO最適化ツールと広告運用ツールの非連携

- リアルタイム分析ツールと既存システムの分離

スモールスタートでの導入は問題ありませんが、時間が経つにつれて適切なアーキテクチャーではない状態になることが多いのが現実です。

原因3:ツール・システムの仕様・機能自体の問題

それぞれのシステムが提供会社が違うこともあり、各ツールが独立分断し、API連携が図れていない仕様上の課題やシステム自体の機能不足といった課題もベースとして存在しています。

- API連携が困難。API連携できてもデータのリアルタイム連携ができない。データコネクト機能がない。

- データの抽出にSQLなどの専門的なコードを書かないとできない

- ダッシュボード機能がなくそれぞれの管理画面を操作しないといけない。データを俯瞰できない。

- 社内で活用しているAIエージェントなど最新のシステムとの連携互換性がない

これらの要因により、データのサイロ化は引き起こされています。

次章では、このデータ分散がもたらす具体的な損失について、5つの観点から詳しく解説します。

データ分散(サイロ化)が招く5つのリスク

データ分散は理論的な問題にとどまらず、日々の業務において具体的で深刻な課題を生み出しています。多くの企業が気づかないうちに被っているこれらの課題を、重要度順に7つの観点から詳しく解説します。

課題1:人的リソースの浪費とAI活用の阻害リスク

業務効率化の妨げによる人的リソースの不足は企業成長の最大の阻害要因となっています。

高いコストで採用したデジタル人材が、単純作業に貴重な時間を奪われているリスクを誘発します。

一方でDX推進や生成AIの進化により、業務効率化や企業生産性向上のためには、自立型AIと言われるAIエージェントの導入・活用が必須課題とされていますがAIエージェントが読み込む元データの整理・統合といった下処理がアプトプットする情報の精度を決定付けるといっても過言ではありません。

データが各ツール毎に分散した状態ではAIエージェントがアウトプットする情報の精度やAI本来の良さを最大限発揮させることができず人手不足解消を阻害することにも繋がりかねません。

結果的に、企業が投資した人材コストの回収を困難にし、組織全体の成長速度を大幅に低下させてしまいます。

課題2:意思決定スピード遅延リスク

リアルタイム効果測定・分析の困難がデータドリブンな経営を阻害し、意思決定の遅れが企業の競争力低下を招きます。

昨今、特に変化の激しい市場の変化に対する迅速な対応が求められていますが、データが各システムに分散していると、以下のような事象を引き起こし意思決定スピードを遅らせる要因になり得ます。

- 週次・月次レポート作成に数日を要し、既に古い情報での判断を強いられる

- キャンペーンや施策効果の検証に時間がかかり、最適化のタイミングを逃す

- 複数チャネルの成果を統合的に評価できず、予算配分の判断が遅れる

- データドリブン意思決定に必要な情報収集だけで貴重な時間を消費

- リアルタイム分析による機動的な戦略変更ができない

競合他社が迅速に施策の改善を行う中、データ収集だけで同等の時間を要していては、市場での優位性を維持することはもはや困難です。

課題3:顧客獲得効率の低下リスク

新規顧客獲得効率低下とパーソナライズ施策実現困難により、以下のような事象を引き起こし、マーケティング投資の効果が半減してしまいます。

- 顧客の購買履歴、サポート履歴、Webサイト行動履歴が断片的で、真のニーズを把握できない

- 顧客データ統合ができず、360度顧客ビューが構築できない

- CPA改善に必要な統合的な効果測定ができない

- ターゲティング精緻化のためのデータが不足

- パーソナライズ施策に必要な包括的な顧客理解ができない

これらの問題により、経営陣は不完全な情報に基づいて重要な意思決定を行わざるを得ず、企業の将来性に大きなリスクをもたらしています。

課題4:セキュリティリスク

データが複数のシステムに分散していることで、情報セキュリティ管理が複雑化し、以下のようなリスクが生じます。

- 各システムで異なるセキュリティレベルがセキュリティホールを生み出す

- アクセス権限管理の複雑化による不正アクセスリスクの増大

- データ漏洩発生時の影響範囲特定の困難

- セキュリティ監査対応の工数増大と見落としリスク

- 退職者のアクセス権限削除漏れによる情報流出リスク

データ分散により、本来一元管理すべきセキュリティ対策が分散し、企業全体のセキュリティレベルが最も脆弱なシステムに依存してしまう危険性があります。

課題5:コンプライアンスリスク

データが各システムに分散していることで、法的要件への対応が著しく複雑化し、以下のようなコンプライアンスリスクが増大する可能性があります。

コンプライアンス面での具体的な課題:

- 個人情報保護法対応における「利用目的の特定」が困難

- GDPRの「忘れられる権利」への対応で全システムからの削除が困難

- データ保管期間の管理が各システムでバラバラになる

- 監査対応時の証跡確認に膨大な工数を要する

- 法改正時の対応範囲特定と修正作業の複雑化

これらのコンプライアンス課題は、単なる管理工数の増大にとどまらず、法的リスクや社会的信用失墜のリスクを企業にもたらします。特に、データドリブンな意思決定を重視する昨今において、適切なデータガバナンスの欠如は企業存続に関わる重大なリスクとなり得るのです。

結果:見えないコストの蓄積

前述してきたリスクは、結果として企業に以下のような「見えないコスト」を蓄積し、企業経営を圧迫していきます。

- データ整合性の確認・修正に要する人的コスト

- データが下処理されていないことによりAIのトークン量肥大化によるコスト増加

- 同一データの重複保存によるシステムコスト

- セキュリティ対策の重複投資による無駄なコスト

- コンプライアンス対応の複雑化による法務・監査コスト

次章では、これらデータ分散課題の解決策ととしてAIエージェントとの連携効果で注目を集めるをCDPツールについて具体的な業界別活用シーンや事例について触れていきたいと思います。

データ分散のサイロ化を解決するCDP(Customer Data Platform)とは?

前章で見てきたデータ分散によるリスクや弊害は、適切なデータ統合基盤の構築を行うことで解決が可能です。そのデータ統合基盤の中核を担うのがCDP(Customer Data Platform)ツールです。

CDPとは:顧客データ統合の新しいアプローチ

CDPとは、企業が保有するあらゆる顧客データを統合し、リアルタイムで活用可能な形に整理・管理するプラットフォームです。従来のシステムとは異なり、データの所有権を企業が完全に保持しながら、即座にマーケティング施策に活用できる点が最大の特徴です。

CDPの3つの核心機能:

- データ収集・統合:WEBサイト、アプリ、店舗、コールセンターなど全接点からのデータを自動収集

- 顧客プロファイル構築:個人を特定し、行動履歴・購買履歴・属性情報を統合した360度ビューを作成

- リアルタイム活用:統合されたデータを即座にパーソナライズ施策やセグメンテーションに活用

既存システムとの決定的な違い

既存システムとCDPツールの違いを明確にしておきましょう。

| 比較項目 | 従来のCRM/SFA | MA(マーケティングオートメーション) | CDP |

| 主な目的 | 営業管理・顧客管理 | メール配信・リード育成 | 顧客データ統合・活用 |

| データ範囲 | 営業接点のみ | マーケティング接点のみ | 全ての顧客接点 |

| データ所有 | システム内に格納 | システム内に格納 | 企業が完全所有 |

| リアルタイム性 | 限定的 | 限定的 | 完全対応 |

| 他システム連携 | API経由で限定的 | API経由で限定的 | ネイティブ連携 |

CDPの導入メリット:既存システムとの共存

また、CDPの利点の一つは、既存システムを以下のように大幅に変更することなくデータのハブとしてシステム導入できることです。

オンプレミス・SaaS混在環境での統合

- 基幹システム(オンプレミス)とクラウドサービス(SaaS)の情報を自動で突合・統合

- 各システムのデータ形式や運用方法を変更する必要がない

- 学習コストを最小限に抑制しながら、データ統合の効果を実現

オンライン・オフライン接点の統合

- WEBサイト、SNS、メールなどのオンライン行動データ

- 店舗来店、電話問い合わせ、展示会参加などのオフライン行動データ

- これらを同一顧客として自動で紐づけ、統合された顧客体験を実現

既存運用の継続メリット:

- 現場スタッフは慣れ親しんだシステムをそのまま使用可能

- 新しい操作方法の習得や業務フローの変更が不要

- 人的リソースの不足が課題の企業でも、追加の教育コストなしで導入可能

CDPの基本的な仕組みと解決メカニズムを理解したところで、次章では実際の業界別活用シーンを通じて、CDPがどのような具体的な成果をもたらすかを詳しく見ていきます。

業界別活用シーン:CDPで実現できる具体的な成果

CDPによるデータ統合の効果は業界によって異なる形で現れます。ここでは、代表的な活用シーンと、CDPによって実現できる具体的な成果を詳しく解説します。

活用シーン1:多媒体運用における効率化実現

複数の広告媒体やマーケティングチャネルを運用する企業では、CDPによる広告運用の自動化とクリエイティブ自動生成の連携により、運用効率が飛躍的に向上します。

主要課題:

- Google広告、Facebook広告、Yahoo!広告への個別入稿作業による工数負担

- CPA改善のための効果測定データが各媒体に分散し、全体最適化が困難

CDPによる効果:

- リアルタイム分析による予算配分の自動最適化とAIエージェント活用

- 広告審査自動化により承認待ち時間を短縮し、ダイレクトマーケティング施策の効果測定精度が向上

CDPの統合データにより、従来は手作業で行っていた媒体間の最適化作業が自動化され、WEB広告運用の専門性をより戦略的な領域に集中できるようになります。

活用シーン2:顧客接点統合による売上最大化

オンライン・オフライン両方で顧客接点を持つ企業では、CDPによる顧客データ統合で360度顧客ビューを構築し、売上機会を最大化できます。

主要課題:

- ECサイト、実店舗、コールセンターの顧客データが分離し、リピート率が低迷

- 新規顧客獲得コストが上昇する中、既存顧客の離脱が増加

CDPによる効果:

- CDP活用による自動セグメンテーションとパーソナライズ施策の実現

- リアルタイム効果測定・分析により、限られた予算での最大効果創出を実現

CDPにより顧客の全体像が見えることで、適切なタイミングでの最適なアプローチが可能となり、顧客満足度と売上の両方を向上させる好循環を生み出します。

活用シーン3:提案型ビジネスでの競争力強化

クライアントへの提案・コンサルティングを主軸とする企業では、CDPによるROI予測精度向上により、コンサルティングDXが加速します。

主要課題:

- 過去の成功事例データが各担当者に分散し、組織的な活用ができない

- 競合分析・顧客分析に必要なデータ収集に提案工数の大部分を消費

CDPによる効果:

- AI活用マーケティングによる提案資料の自動生成で工数を大幅削減

- データドリブン意思決定を支える統合ダッシュボードでブランディング戦略を強化

CDPにより組織の知見が蓄積・共有されることで、個人の経験に依存しない高品質な提案が可能となり、クライアントからの信頼獲得と事業拡大を実現できます。

活用シーン4:限られたリソースでの成果最大化

中堅・中小企業向けマーケティング支援を行う企業や、社内リソースが限られた企業では、CDPによる自動化が重要な競争優位となります。

主要課題:

- 人的リソースの不足により、戦略的業務への時間確保困難が慢性化

- 手作業による広告レポート作成の工数負担で、本来業務を圧迫

CDPによる効果:

- 広告レポート自動化とクリエイティブ自動生成機能の連携で制作効率が向上

- PDCAサイクル高速化とSEO最適化の統合分析で総合的なマーケティング効果を実現

運用面での取り組みにより、継続的な効果向上の実現に向けた持続可能な体制を構築できます。

CDPツール×AI活用事例

CDPツールには様々な活用方法があります。

更に昨今、AI技術の進化により企業内活動における様々な分野、業界でAi×CDPモデルの活用シーンが拡大しているのです。

これからは各企業が常時事業活動で収集蓄積するデータをどう活かし収益に繋げていくかが重要な局面となっており、それだけにデータ活用に価値を発揮するCDPの活用がポイントとなってくるのです。

ここでは主にAIエージェントとCDPツールを連携させた最新の活用事例

をご紹介します。

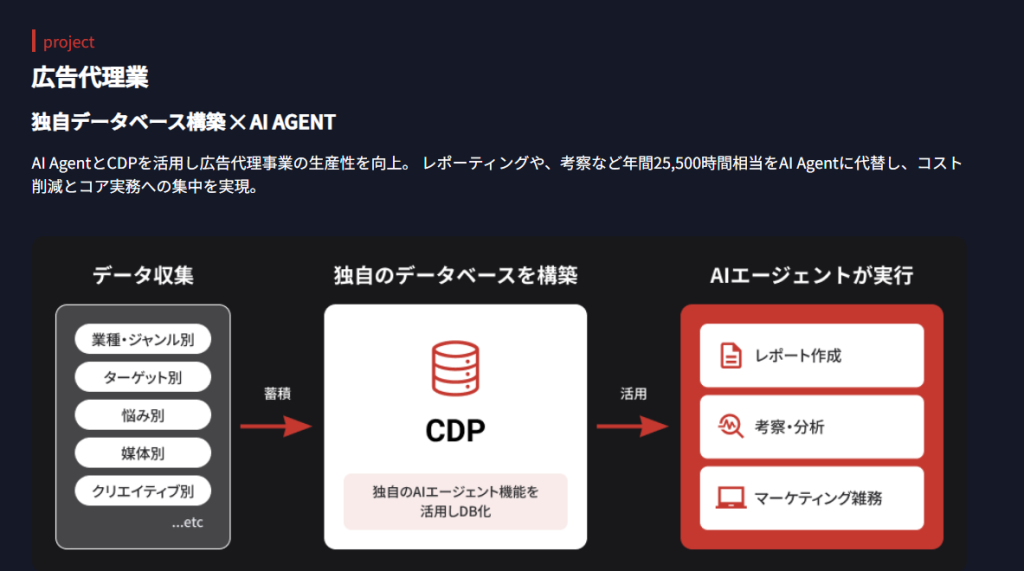

広告代理店モデル

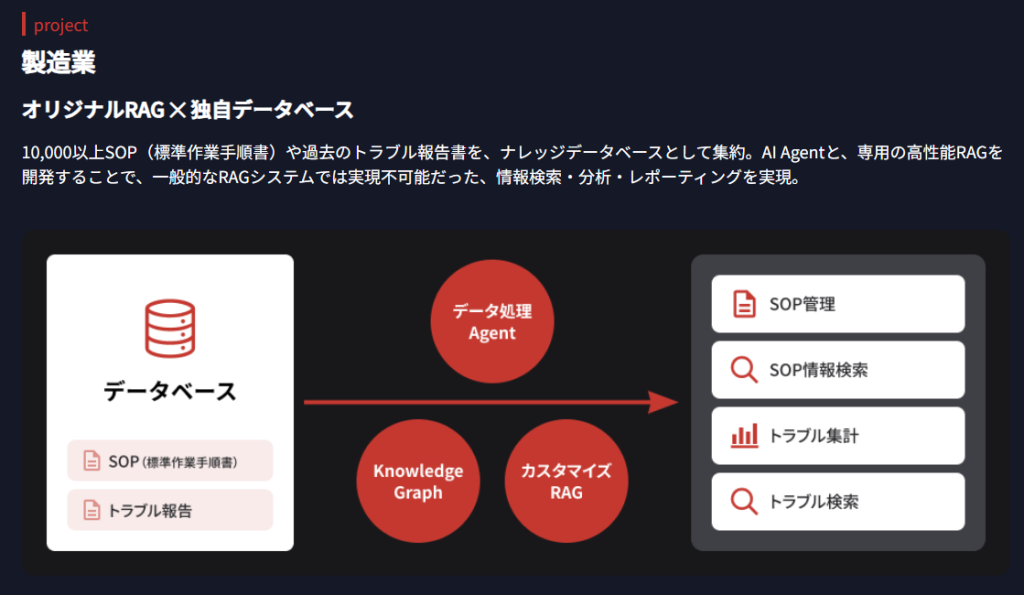

製造業提供モデル

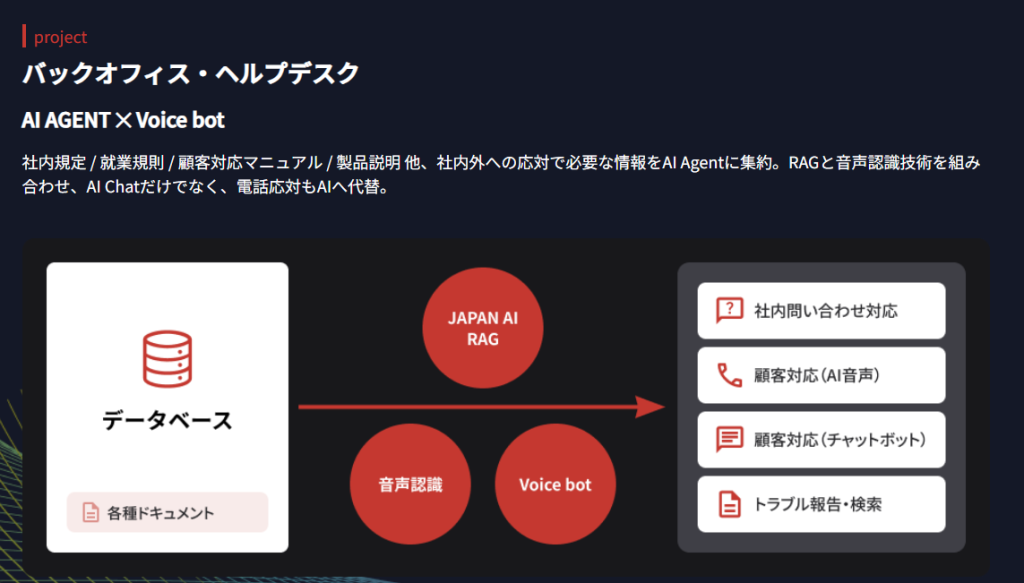

バックオフィス・ヘルプデスク活用モデル

その他の業界では

不動産業界

反響営業において、サイトからの問い合わせ(MA)から初回面談までの期間短縮(SFA)、CRMのデータを一元管理することで顧客のライフスタイルに合わせた追客体制を自動化し、属人化解消と成約率向上を実現

広告・マーケティング業界

クライアント企業ごとに使用システムが異なる過去キャンペーン効果と担当者の嗜好を統合分析し、提案精度向上と案件管理の効率化を達成

小売・EC業界

店舗とオンラインの購買データを統合し、リピーター獲得戦略の立案と売上予測の精度向上を支援金融・保険業界コンプライアンス要件を満たしながら顧客のライフステージ変化を把握し、最適なタイミングでの商品提案を可能にする

メーカー(消費財)

販売店経由の売上データとエンドユーザーの反応を統合し、効果的な販促施策の立案と市場動向の先読みを実現

など最近ではAIとの連携により各業界の課題に合わせた柔軟なソリューションを提供することが可能となっています。

これらの機能により各部署各組織のデータ活用における各種作業、分析の時間が短縮されます。

CDP×AIエージェント連携具体例

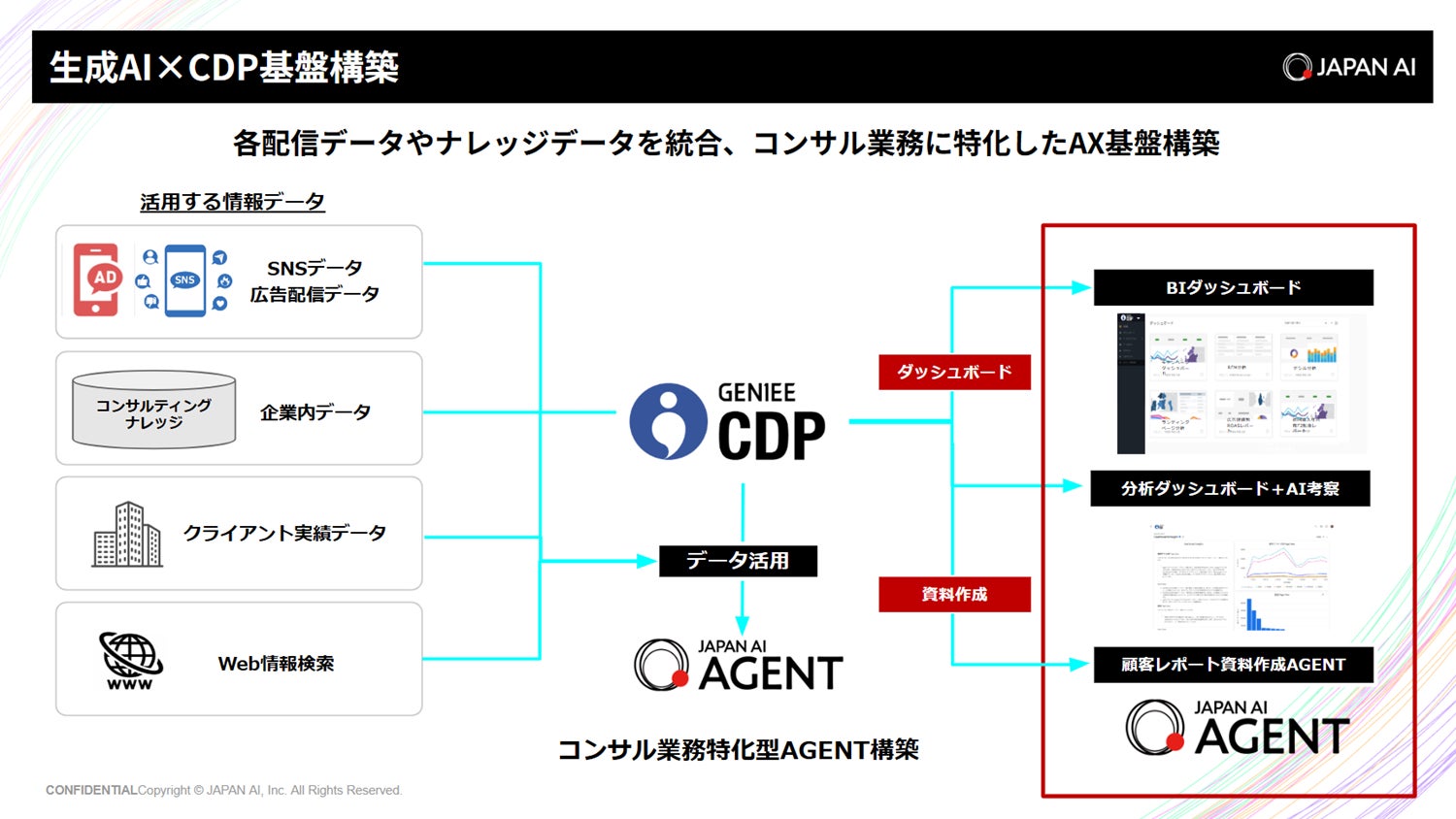

昨今特に競争が激しくAI活用による業務効率化が必須課題となっている広告代理店業界におけるAIエージェント×CDPの活用事例を紹介します。

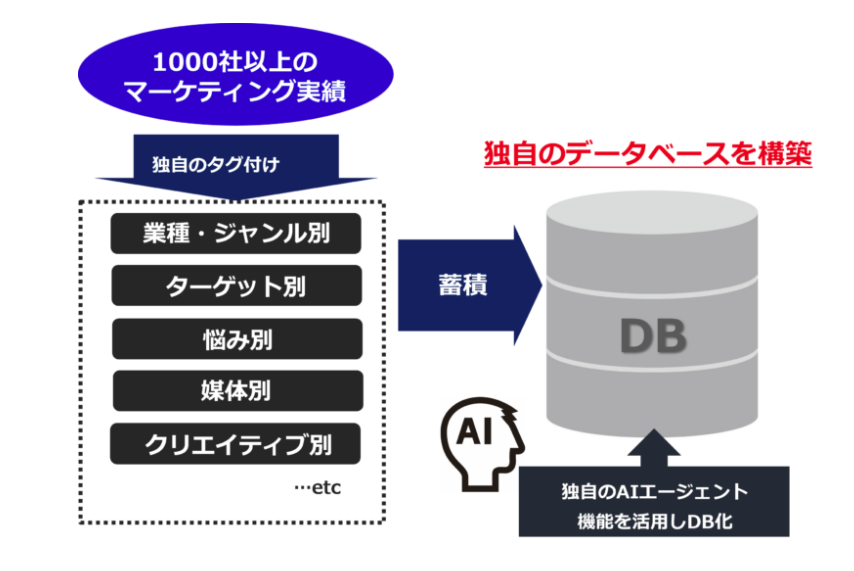

事例1:株式会社ピアラ

株式会社ピアラは中堅中小企業を中心に設立以来20年間にわたり、1000社以上のクライアントに対し、YahooやGoogleのWEB広告などの他、認知から理解・共感、購入、そしてファン化に至るまで、ダイレクトマーケティングを中心とした包括的なマーケティング支援を提供してきた中堅の広告代理店となります。

同社では多岐にわたる業種やジャンル、ターゲット、顧客の悩み、媒体、クリエイティブなど、独自のタグ付けを行った多岐にわたるデータを大量に蓄積しており、それに基づいてクライアントのニーズに最適な広告戦略を日々行ってきましたが、これらの大量且つバリエーション豊富なデータは、広告運用の精度を高めるための貴重な資産である一方で同社内だけではうまく活用しきれていないといった課題も同時に抱えていました。

そこで同社は株式会社ジーニーのグループ企業となる株式会社JAPAN AIが提供するAIエージェントサービスとGENIEE CDPを連携し活用することで、広告レポート作成の他クライアント向けに従来大半を手作業行っていたクライアント支援業務を大幅に効率化することを実現しました。

これにより、同社は人的リソースをコンサルティングなどより戦略的な業務に集中できる体制を実現し収益構造の転換を図っています。

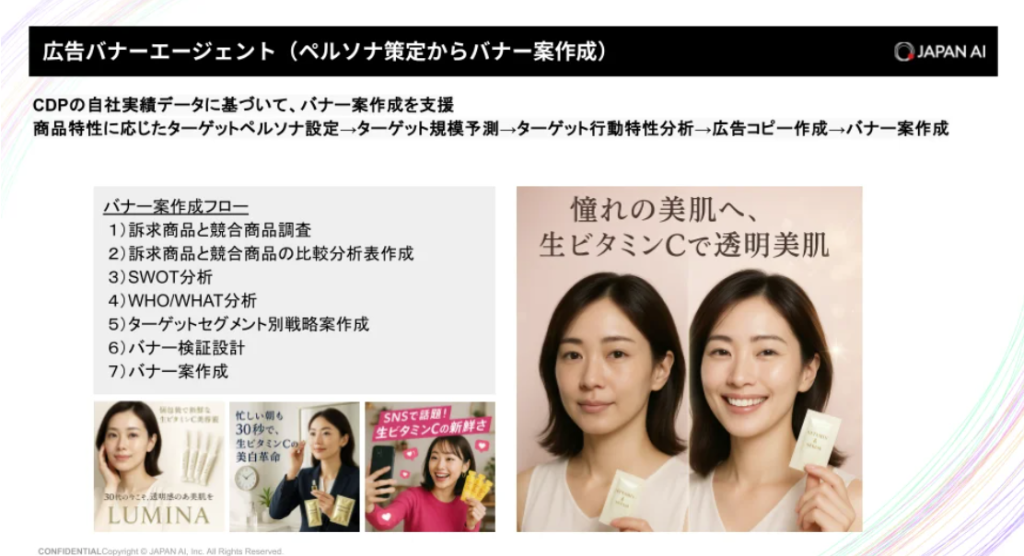

さらに、どのクリエイティブが最も費用対効果が高いかをAIが自動で分析し、その要素を言語化して、新しいクリエイティブを生成することで、クリエイティブ制作のスピードと質を飛躍的に向上させる取り組みも同時に進めています。

自動生成したクリエイティブを直接各媒体プラットフォーム(Meta、Google、Yahoo!、LINE等)へ入稿し、運用結果を再び広告レポートとして自動生成することで、PDCAサイクルを効率的かつ効果的に実行できるようになります。

それにより、同社が支援するクライアントはWEB広告の費用対効果を最大化し、新規顧客の獲得を加速させることが可能となるのです。

AIによるリアルタイムな効果測定と分析に基づき、迅速な改善策を講じることで、PDCAサイクルを高速化し、継続的な効果向上と限られた予算で最大の効果を引き出し、CPAの改善、ROASの向上に貢献するといった取り組みを開始し業界内外からも高い注目を集めている事例となります。

今後は更にCDP×AIエージェントの連携を深化させることより、広告運用の自動化と効率化、ターゲティングとパーソナライズの精緻化、高速PDCAサイクルの実現を通じて、クライアントに対してより高い価値を提供するだけでなく、業務効率の向上により、クライアントはより迅速かつ効果的なマーケティングを展開することが可能となり、ビジネスの成長を加速させることが期待されています。

| DX根本課題を解決するCDPとは?DMPとの違いや使い分け~AIエージェント連携データ統合事例~ |

| DXを阻むデータのサイロ化・属人化を解決【CDPツール】とは? |

| 【CDP活用】営業活動でよくある悩みを解決する顧客プロファイル構築法とは? |

CDP×AIエージェント導入後効果検証

※同社公開済決算資料より抜粋

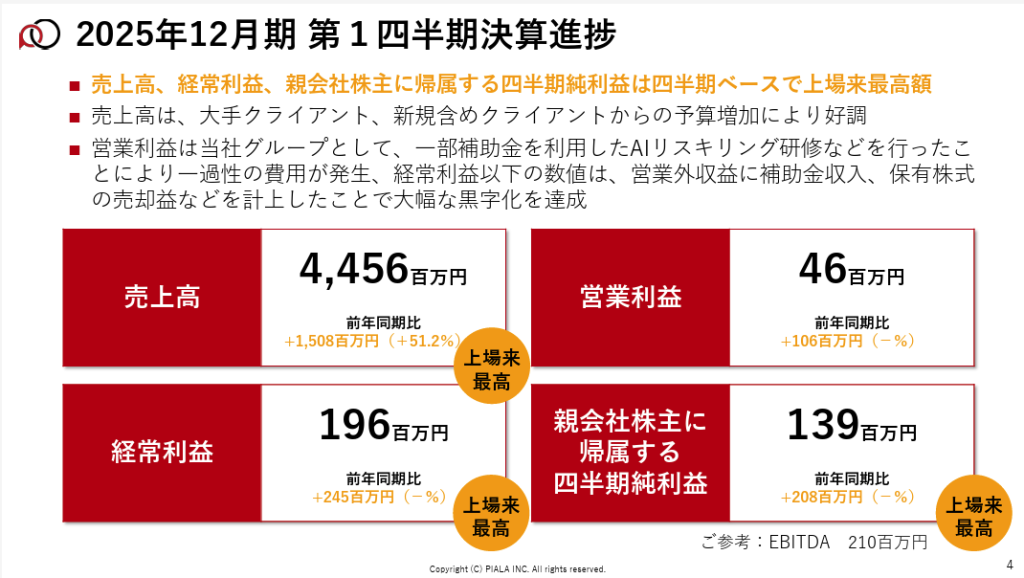

CDP×AIエージェントモデル導入開始は2024年12月。開発期間も考慮した導入後約半年となる2025年2025年5月15日に開示された第1四半期決算(2025年1月~3月)資料内でその効果を確認することができてます。

まず売上高は四半期ベースで過去最高額に到達し業務効率化だけでなくトップラインの向上が可視化されました。

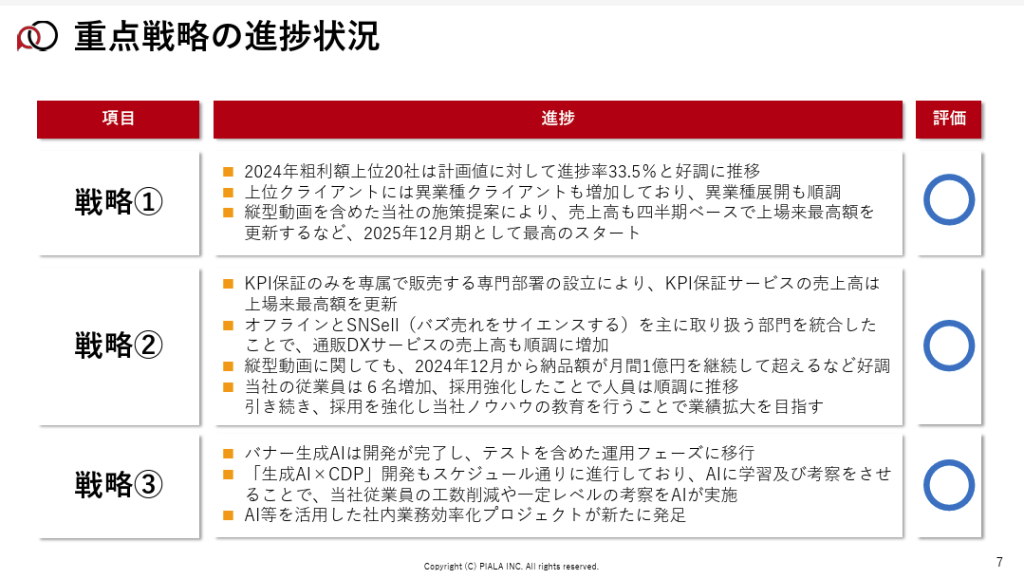

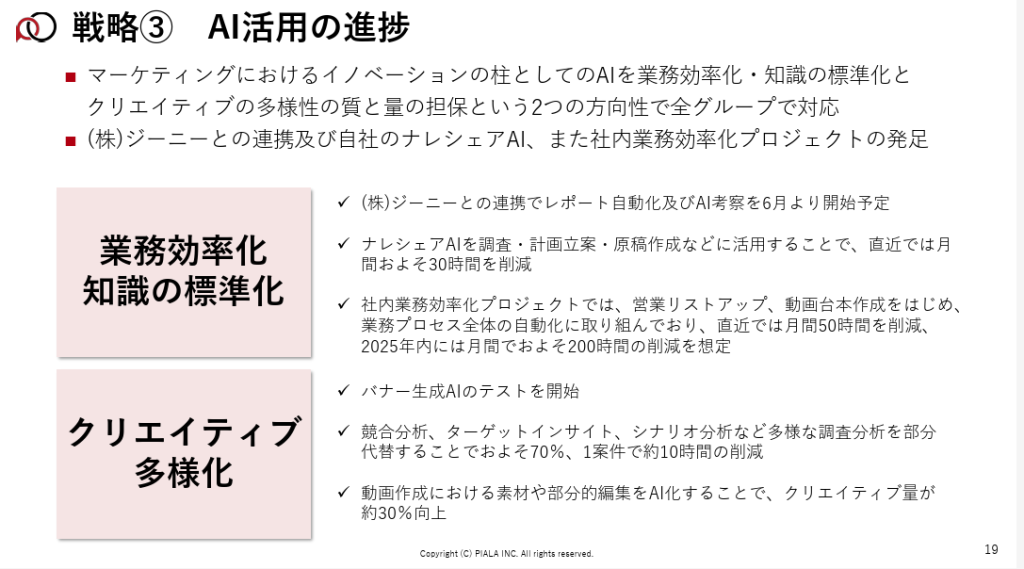

重点戦略においてCDP×AIの活用を掲げ引き続き事業を推進していくと同時に、特に戦略③にある通り「CDP×AI」モデル開発が順調に進み、CDPに集約統合された各種データのAIによる学習が進むことで成果物のアウトプット精度の向上と業務効率化に効果をあげている点が確認できます。

CDP×AI活用による具体的な成果指標として業務時間200時間の削減が想定されています。

結果として業務の効率化のみならず成果向上によるトップラインの増加により同社として過去に例を見ない高い成長率を実現することができました。その背景には昨年末導入を開始したCDPとAI連携によるデータ活用が業務効率化と同時に成果物アウトプットの質向上が寄与している点は言うまでもありません。

参照元:https://www.piala.co.jp/ir/library/presentation

事例2:ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社は、中堅・中小企業のブランディングおよびデジタルマーケティングの広告代理店として長年事業展開をしてきました。同社の特徴は広告枠を売って終わりではなく、顧客に寄り添い伴走支援を行うことで長年信頼と実績を積み上げてきました。

しかし、同社の事業モデルは伴走型と言われるように大量のデータを収集分析し成果を産み出す労働集約型且つ工数の伴う一方で成果を出し続けるには社員が多くの時間を投下するビジネスモデルでありました。

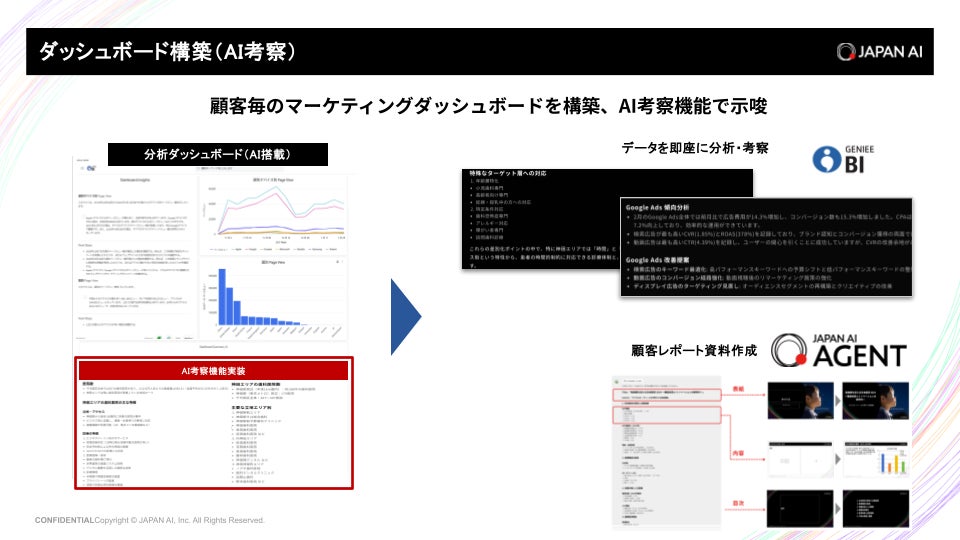

近年、AIを用いた事業の効率化を経営上の重要施策として展開する中、CDPツールの導入と合わせ以下機能を有したAIエージェントを駆使することでコンサルティング業務の効率化だけでなく成果向上を持続的に図る事業モデルへの転換を図る意思決定を行いました。初期段階において以下の取り組みを開始しています。

導入するAIエージェント例

- 広告バナーエージェント:ペルソナ策定から素案作成まで広告バナー作成の自動化

- 競合/顧客分析エージェント:競合他社のHPやSNSの分析結果、顧客動向をレポートとして生成

- 広告審査エージェント:法規制・ガイドライン遵守確認の自動化(審査時間を約75%削減)

- コンサルナレッジ検索エージェント:類似案件の抽出やベストプラクティスの提案

- ブランディング戦略エージェント:企業理念・価値観、市場トレンドを踏まえた戦略策定

- SEO最適化エージェント:SEO戦略の自動化・最適化支援

- ROI予測エージェント:施策ごとのリスク評価・シナリオ分析による投資効果予測

- 顧客カテゴリ分析エージェント:顧客データの自動分析・最適セグメント化

「GENIEE CDP」では、基幹システムや業務系SaaS、各種広告媒体のデータを一元管理し、さらにWEB検索データや顧客の行動データまでをリアルタイムに統合することで、従来各所に分散していた様々なデータソースを統合し、より深い顧客理解と効果的なマーケティング施策の立案が可能になります。

「GENIEE CDP」で構築したデータ基盤と、JAPAN AIが提供する最先端のAIソリューション群の統合的なアプローチにより、データドリブンな意思決定とAIによる業務効率化を同時に実現し、より戦略的で効果的なコンサルティングサービスを提供することができるようになりました。

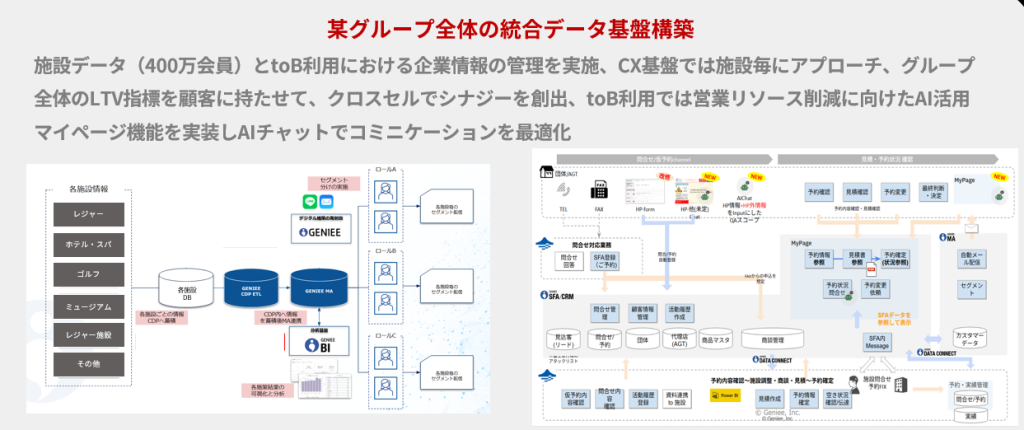

事例3:某国内大手レジャー系グループ企業

できる持続可能な競争優位性について詳しく解説します。

まとめ:未来への投資、持続可能な競争優位の構築

データ分散(サイロ化)という課題を解決し、CDP活用による統合基盤を構築することで、企業は単なる業務効率化を超えた持続可能な競争優位性を獲得できます。

サイロ化解消がもたらす根本的な変革

これまで見てきたように、データのサイロ化は企業の成長を阻害する「見えない壁」として機能していました。各部署やシステムに分散したデータが統合されることで、以下の根本的な変革が実現します:

- リアルタイム効果測定・分析による迅速な意思決定

- 人的リソースの不足を技術で補完し、戦略的業務への時間確保を実現

- 競合分析・顧客分析の精度向上によるデータドリブン意思決定の高度化

デジタル時代の新たな競争軸

従来の競争優位性は、資本力や人材の量的優位性に依存していました。しかし、データ統合により、PDCAサイクル高速化と継続的な効果向上の実現が新たな競争軸となります。

広告運用の自動化やクリエイティブ自動生成、AIエージェントとの連携により、限られた予算での最大効果創出を実現する企業が市場をリードする時代となっています。

組織変革の必要性

データ統合の真価を発揮するためには、マーケティング部門の経営層による率先垂範のもと、組織全体でのデータ活用文化の醸成が不可欠です。コンサルティングDXの推進により、個人の経験に依存しない組織的な知見の蓄積と活用が可能となります。

持続可能な成長基盤の構築

データ統合により構築される競争優位性は、一時的なものではありません。広告レポート自動化やSEO最適化との統合により、スケーラブルな基盤を構築し、新規顧客獲得効率とパーソナライズ施策の両立を実現できます。

行動への第一歩

データ分散(サイロ化)の解消は、現在の状況を正確に把握することから始まります。業務効率化の優先順位を明確にし、CDP活用を含む統合ソリューションを検討することで、確実な前進が可能です。

データ統合は、単なる技術的な課題解決ではなく、企業の未来を左右する戦略的な投資です。サイロ化という「見えない壁」を取り除き、持続可能な競争優位性を構築することで、変化の激しい市場環境での成功を実現しましょう。

本記事で使用した専門用語集

本記事で使用している専門用語を、ITやシステムに詳しくない方でも理解できるよう説明しています。

データ・システム専門用語

データのサイロ化

各部署やシステムにデータが分散し、相互に連携されていない状態。牧場の「サイロ(貯蔵庫)」のように縦割りで分断されている状況を表現

データドリブン意思決定

勘や経験ではなく、データに基づいて経営判断や業務判断を行うアプローチ

リアルタイム分析

データの更新と同時に即座に分析結果が反映される仕組み

API連携

異なるシステム間でデータを自動的に連携・共有する技術的な仕組み

360度顧客ビュー

営業・マーケティング・サポートなど全部門の顧客接点データを統合した包括的な顧客理解

オンプレミス

企業が自社内に設置・運用するシステム形態

SaaS

Software as a Serviceの略。インターネット経由で利用するクラウド型のソフトウェアサービス

CDP・システム略語

CDP(Customer Data Platform)

企業が保有するあらゆる顧客データを統合し、リアルタイムで活用可能な形に整理・管理するプラットフォーム

CRM(顧客関係管理システム)

Customer Relationship Managementの略。顧客情報を一元管理し、長期的な関係構築を支援するシステム

SFA(営業支援システム)

Sales Force Automationの略。営業プロセスの管理・分析により営業効率を向上させるシステム

MA(マーケティングオートメーション)

顧客の行動を自動追跡し、最適なタイミングでアプローチするマーケティング支援システム

デジタルマーケティング専門用語

広告運用の自動化

広告の入稿、予算配分、効果測定などを自動化する仕組み

クリエイティブ自動生成

AIを活用して広告素材や提案資料を自動作成する技術

広告レポート自動化

複数の広告媒体からのデータ収集・統合・レポート作成を自動化する仕組み

CPA改善

Cost Per Acquisition(顧客獲得単価)を下げて費用対効果を向上させること

ターゲティング精緻化

より正確で効果的な顧客層の絞り込みを行うこと

パーソナライズ

個々の顧客に合わせてカスタマイズされたアプローチや提案を行うこと

リアルタイム効果測定・分析

施策の効果を即座に測定・分析できる仕組み

広告審査自動化

広告媒体への掲載審査プロセスを自動化する仕組み

WEB広告運用

インターネット上の広告媒体を活用した広告運営業務

ダイレクトマーケティング

顧客に直接アプローチするマーケティング手法

SEO最適化

Search Engine Optimization。検索エンジンでの上位表示を目指すWebサイト改善

DX・業務効率化専門用語

PDCAサイクル高速化

Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクルを短期間で回すこと

コンサルティングDX

デジタル技術を活用してコンサルティング業務を効率化・高度化すること

AIエージェント

人工知能を活用して自動的に業務を実行するシステム

AI活用マーケティング

人工知能を活用してマーケティング活動を効率化・最適化すること

顧客データ統合

複数のシステムに分散した顧客情報を一元化すること

分析・戦略専門用語

ROI予測

Return on Investment(投資対効果)を事前に予測・試算すること

セグメンテーション

顧客を特定の条件でグループ分けすること

継続的な効果向上の実現

一時的ではなく、長期的に成果を向上させ続ける仕組みの構築

限られた予算での最大効果創出

少ない投資で最大の成果を得ること

技術実装専門用語

統合キー

複数のシステムで同一顧客を識別するための共通ID

スケーラブルな設計

事業拡大に応じてシステム性能を柔軟に拡張できる設計

ネイティブ連携

システム間で標準的な機能として組み込まれた連携方式

データ所有権

データの管理・利用権限を企業が完全に保持すること

組織・職種専門用語

マーケティング部門の経営層

マーケティング戦略の意思決定権を持つ管理職・役員層

中堅・中小企業向けマーケティング支援

従業員数や売上規模が中程度の企業に特化したマーケティング支援サービス

注:この用語集は、記事内で実際に使用されている専門用語を中心に構成しており、どなたでも理解できるよう平易な言葉で説明しています。記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。