理想のタッチポイントを構築|CDP活用で属人化しないデータ統合

はじめに:マーケティング組織が直面する顧客接点課題

デジタル化が加速する現代において、広告・マーケティング業界やEC・通販業界をはじめとする多くの企業が、顧客との接点(タッチポイント)管理で重大な課題に直面しています。

広告運用の非効率性

広告運用担当者の多くが日々格闘しているのが、複数媒体への手作業による入稿作業やローデータからの分析、考察、それらを踏まえた顧客毎のレポート生成作業です。

Google広告、Facebook広告、Yahoo広告など、それぞれ異なる管理画面で個別に設定を行う現状は、想像以上の工数負担を生んでいます。

各媒体管理画面から個別にデータをダウンロードし、Excelやスプレッドシートで加工集計しパワーポイントやスライドに考察と付加してまとめる従来の手法では、本来注力すべき効果的な出稿戦略の立案や各施策・企画立案、競合分析等に割く時間が確保できません。

顧客データの分散が招く全体像把握の困難

さらに深刻なのが各種各媒体のシステムに分断された顧客データの分散・サイロ化です。Web広告の成果データ、SNSでの反応、店舗での購買履歴、コールセンターへの問い合わせ内容などなど。

——これらが各システムでバラバラに管理されている状態では、一人の顧客の全体像を把握することは極めて困難であり不可能と言っても過言ではありません。

この状況は広告運用担当者の生産性悪化を招くと同時にデータドリブンな意思決定を阻害し、ROI予測の精度向上を妨げる根本原因となっています。

オンライン・オフライン連携不足による機会損失

また、見落としがちなのが、オンラインとオフラインのデータ連携不足による機会損失です。

Webサイトで商品に興味を示した顧客が実店舗を訪れても、展示会やオフラインセミナーで来場したことのある顧客との関連性を把握できなければ、適切な接客やフォローアップは不可能です。

EC事業者においても同様で、オンラインでの行動履歴と電話での問い合わせ内容が紐づかないため、パーソナライズされた顧客体験の提供が実現できません。

限られたリソースでの最大効果創出への挑戦

いまやどこの企業も人手不足となり、人的リソースの制約は経営課題となっています。そんな中でも業務効率化を図りながら新規顧客獲得と既存顧客の顧客満足度向上からのリテンション強化を両立させる必要があります。

しかし、分散した顧客データ管理では、マーケティング活動のPDCAサイクル高速化は望めるはずもなく。各チャネル、システム事での効果測定だけに時間を要し、総合的な改善施策の実行が困難な状況が続いています。

本記事では、これらの課題を解決するための顧客接点(タッチポイント)戦略について、基本概念から実践的な解決手法まで体系的に解説します。特に、散在するデータを統合し、リアルタイム分析による費用対効果の最適化を実現する手法に焦点を当てて説明していきます。

そもそも顧客とのタッチポイントとは?

マーケティング担当者にとって、顧客との接点を戦略的に設計することは避けて通れない課題となっています。

タッチポイントとチャネルの決定的な違い

多くの広告運用担当者が混同しがちなのが、「タッチポイント」と「チャネル」の違いです。

| 項目 | チャネル | タッチポイント |

| 定義 | 顧客との接点に用いる手段そのもの | 手段を通じて顧客の考え方に変化を及ぼす体験の過程 |

| 具体例 | ECサイト、SNS、店舗、Web広告 | ECサイトでの購買体験、SNSでのブランド認知、店舗での接客体験 |

| 焦点 | 「何を使うか」(手段) | 「どのような体験を提供するか」(過程・結果) |

| 測定指標 | チャネル数、リーチ数、露出回数 | 顧客満足度、ブランド認知度、購買意向の変化 |

| 戦略的視点 | チャネル選択・配置 | 顧客体験設計・最適化 |

例えば、ECサイトを考えてみましょう。ECサイト自体は「チャネル」ですが、「初回訪問から3回目で購入に至る」「SNS経由の訪問者の購入率が高い」といった顧客分析データを活用し、訪問者に最適化された体験を提供する取り組み全体が「タッチポイント」です。

直接制御型と間接影響型の2つのタイプ

タッチポイントは、企業の制御レベルによって2つに分類されます。

直接制御型タッチポイント

企業が完全にコントロールできる接点で、ブランディング戦略の実行において最も重要です。

- 公式Webサイト・オウンドメディア

- 企業SNSアカウント

- 店舗での接客体験

- ECサイトの購入体験

間接影響型タッチポイント

企業が直接制御は困難ですが、戦略的な取り組みで影響を与えられる接点です。

- 口コミサイト・レビューサイト

- SNSでの顧客投稿

- メディア記事・プレスリリース

広告代理店やコンサルティング会社の経営者にとって、これらの間接的な接点は信頼性構築の重要な要素となります。良好な口コミは新規顧客獲得を促進しますが、ネガティブな評判はROI予測を狂わせるリスクも含んでいます。

デジタル時代における顧客接点の変化

従来のマーケティングでは、テレビCMや新聞広告といった限定的な接点で顧客にアプローチしていました。しかし、デジタル化により顧客接点は飛躍的に多様化しています。

この変化により、マーケティング部門の経営層は「製品中心」から「体験中心」への戦略転換を迫られています。各接点で一貫した顧客体験を提供し、リアルタイム分析による迅速な改善を実現することが競争優位性確立の鍵となっています。

オンライン・オフライン別タッチポイント一覧と特徴

デジタルマーケティング担当者が効果的な顧客接点戦略を構築するには、オンラインとオフラインそれぞれの特性を理解し、適切に使い分けることが重要です。

オンラインタッチポイントの特徴

最大の強み:リアルタイム分析と即座の最適化

オンライン接点の最大の特徴は、リアルタイム分析による即座の最適化が可能な点です。広告運用担当者は、クリック率、コンバージョン率、CPA改善の状況を瞬時に把握し、PDCAサイクル高速化を実現できます。

主な利点:

- A/Bテストによる即座改善

- ターゲティング精緻化による配信効率向上

- 費用対効果の悪い広告の即座停止

- SEO最適化による自然検索流入増加

オフラインタッチポイントの特徴

強み:高い体験価値と信頼性構築

オフライン接点は、デジタルでは困難な「五感に訴える体験」や「人対人のコミュニケーション」を通じて、深い信頼関係を構築できます。

課題:データ取得の困難性

一方で、最大の課題は顧客データ統合の困難性です。「誰が」「いつ」「どのような反応を示したか」といった詳細データの取得が技術的に困難なため、データドリブン意思決定を阻害する要因となっています。

顧客体験フェーズ別タッチポイント一覧

| フェーズ | オンラインタッチポイント | オフラインタッチポイント |

| 認知 | SNS広告、Web広告、メール配信、SEO記事、ブログ、ファンサイト | 展示会、新聞広告、DM、電話営業、営業支援イベント |

| 興味・関心 | Web会員登録、メール配信、SNS、FAQ | 店舗、営業担当者、サポートセンター |

| 比較・検討 | 自社ECサイト、モール型ECサイト、ブログ、FAQ | 店舗、営業担当者 |

| 購入 | ECサイト、決済システム、オンライン商談 | 実店舗、接客、オフライン商談 |

| リテンション | SNS、ファンサイト、メール配信 | コールセンター、カスタマーサポート |

| 推奨 | SNS投稿、レビューサイト、口コミサイト | 営業支援イベント、紹介プログラム |

CSVをダウンロード

データ統合の重要性と現実の課題

上記の多様なタッチポイントが効果的に機能するには、各接点で得られるデータを統合し、顧客一人ひとりの全体像を把握することが不可欠です。EC事業者の場合、オンラインでの閲覧履歴と店舗での購買行動を紐づけることで、より精度の高いパーソナライズ施策が実現できます。

顧客体験フェーズ別・効果的なタッチポイント設計

マーケティング責任者やデジタルマーケティング担当者にとって、顧客の購買プロセスに沿った戦略的なタッチポイント設計は、競争優位性確立の重要な要素となっています。

認知段階:AI活用マーケティングによる効率的リーチ

従来の認知拡大施策では、テレビCMや新聞広告といった「マス向け」のアプローチが中心でした。しかし、広告運用担当者が直面する現実は、限られた予算での効率的なリーチ獲得です。

AI活用マーケティングにより、以下の効率化が実現できます:

- ターゲティング精緻化:AIによる行動予測で潜在顧客を効率的に特定

- クリエイティブ自動生成:A/Bテストの自動化による最適なメッセージ配信

- 配信タイミング最適化:顧客の行動パターン分析による最適な接触時間の特定

EC・通販業界では、過去の購買データとWeb行動履歴を組み合わせたAI分析により、類似顧客への効率的なリーチが可能になります。

検討段階:SEO最適化とコンテンツマーケティング

現代の顧客は、興味を持った商品・サービスについて能動的に情報収集を行います。コンサルティング会社の経営者やマーケティングコンサルタントにとって、この検討段階での接触は信頼関係構築の重要な機会となります。

SEO最適化の重要ポイント:

- 検索意図の深層理解:顧客が求める情報の本質的ニーズを把握

- E-E-A-T強化:専門性・権威性・信頼性・経験値の向上

- ユーザー体験最適化:ページ表示速度とモバイル対応の徹底

ブランディング担当者が重視すべきは、単なる情報提供ではなく「課題解決への道筋」を示すコンテンツ設計です。顧客分析データに基づき、検討段階の顧客が抱える具体的な悩みに対応したコンテンツを提供することで、信頼性の高いタッチポイントを構築できます。

購入・継続段階:データドリブンな最適化

購入段階では、CPA改善と広告審査自動化により、迅速かつ適切なアプローチが成果を左右します。EC事業者にとって、リアルタイム入札調整とクリエイティブ自動選択は売上直結の重要課題です。

継続段階では、リテンション強化が効率的な業務効率化の核心となります。RFM分析(Recency:最新購買日、Frequency:購買頻度、Monetary:購買金額による顧客分析)による顧客セグメント化とパーソナライズ施策により、既存顧客価値の最大化を実現できます。

成功の鍵:一貫したデータ統合

各フェーズで個別最適化を図りながらも、データドリブン意思決定に基づく全体最適化が重要です。PDCAサイクル高速化により、各フェーズの施策効果を定期的に検証し、リアルタイム分析機能を活用することで、市場変化に迅速に対応できる体制を構築できます。

しかし、現実には多くの企業で各チャネルのデータが分散・サイロ化しており、全体最適化が困難な状況となっています。この深刻な課題については、次章で詳しく解説します。

タッチポイント増加で発生する「データサイロ化」問題

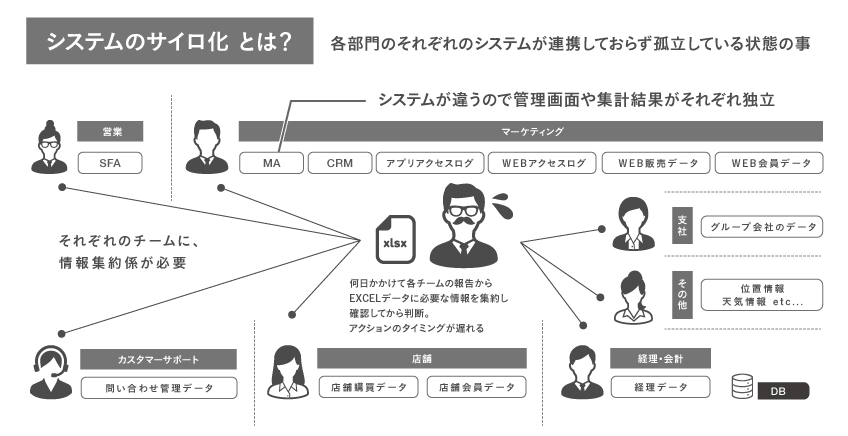

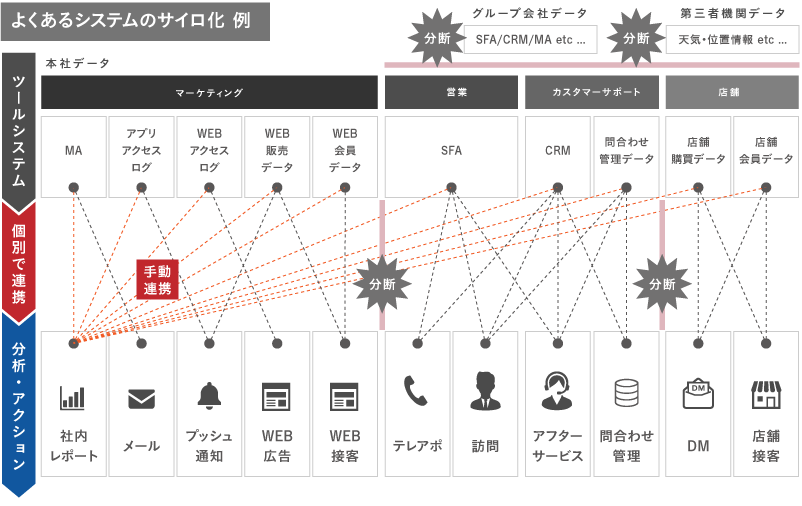

前章で解説した効果的なタッチポイント設計を実践するマーケティング責任者やデジタルマーケティング担当者が直面するのが、「データサイロ化」という深刻な課題です。

各チャネルでバラバラに管理されるデータの実態

現代の企業では、各部門が独自のシステムでデータを管理しています。営業部門はSFA、マーケティング部門はMA・CRM・Webアクセスログ、カスタマーサポート部門は問い合わせ管理システム、店舗部門は店舗管理システムといった具合です。

この状況では、コンサルティング会社の経営者や広告代理店の担当者が求める「顧客一人ひとりの全体像」を把握することは極めて困難です。

貴重なデジタル人材のリソース浪費問題

有能な人材が単純作業に追われる現実

中堅・中小企業の経営層が最も懸念すべきは、貴重なデジタル人材が戦略的業務ではなく、データ収集・統合作業に多大なリソースを割かれている現実です。

デジタル人材のリソース浪費例(目安):

- 各システムからのデータエクスポート:週2-3日(目安)

- 手作業統合・名寄せ作業:週1-2日(目安)

- レポート作成・部門間調整:週1-2日(目安)

ブランディング担当者やマーケティングコンサルタントといった高度なスキルを持つ人材が、本来注力すべき競合分析やブランディング戦略立案ではなく、単純なデータ処理作業に時間を奪われています。

実際の集計頻度とヒューマンエラーリスク

さらに深刻なのは、他の業務と並行してデータ集計作業を行うため、実際には月に1、2回の集計ができるかが関の山という現実です。リアルタイム分析が求められる現代マーケティングにおいて、この頻度では市場変化への迅速な対応は不可能です。

手作業集計に伴うヒューマンエラーリスク:

- データ転記時の入力ミス・計算式の設定間違い

- 重複データの見落とし・異なる期間データの混在

- 単位や形式の統一漏れ

EC事業者や広告・マーケティング業界では、これらのエラーがROI予測の精度を大幅に低下させ、誤った意思決定につながるリスクを抱えています。

属人化による組織リスクの拡大

データ統合作業の属人化も深刻です。「わかる人材」に作業が集中し、「わからない人材」には代替が不可能な状況が常態化しています。キーパーソンの休暇・退職時の業務停止、新人教育に膨大な時間を要する、作業品質が個人のスキルに依存するといったリスクが発生します。

全体最適化ができない現状の課題

広告・マーケティング業界では、Webサイトで商品に強い関心を示した顧客が店舗を訪れても、その関連性を把握できなければ、適切な接客や提案は不可能です。

典型的な機会損失のパターン:

- オンラインで高額商品を検討中の顧客への店舗での不適切な対応

- 過去に問い合わせ履歴がある顧客への重複した基本説明

- 購買意欲の高いタイミングでの不適切なマーケティング施策

各システムで管理されるデータの形式や更新タイミングが異なるため、データドリブン意思決定の基盤となる情報の信頼性に疑問が生じます。手作業での統合作業では、前述のヒューマンエラーリスクにより、さらに信頼性が低下します。

PDCAサイクル遅延と費用対効果最適化困難の根本原因

リアルタイム分析が求められる現代マーケティングにおいて、データの分散は致命的な遅延を生みます。広告運用担当者がCPA改善のための分析を行う際、各システムからデータを収集し、手作業で統合する作業だけで数日を要することも珍しくありません。

分析工数増大の具体例(目安):

- データエクスポート〜統合作業:3-5日(目安)

- 分析レポート作成:1-2日(目安)

この結果、本来であれば即座に実行すべき改善施策の実装が1週間以上遅れ、費用対効果の最適化機会を逸することになります。

マーケティング部門の経営層が求める戦略的なブランディング戦略立案や顧客分析に集中すべき人材が、データ収集・統合作業に追われている現状は、企業の競争力低下に直結します。

ターゲティング精緻化やパーソナライズ施策の高度化が求められる中、データサイロ化は新規顧客獲得と既存顧客のリテンション強化の両方を阻害する根本的な障壁となっています。

解決への道筋

これらの深刻な課題を解決し、真のデータドリブン意思決定を実現するためには、分散したデータを統合し、リアルタイムで活用できる仕組みの構築が不可欠です。

次章では、この課題を根本的に解決する**顧客データプラットフォーム(CDP)**について、具体的な解決手法と導入効果を詳しく解説します。

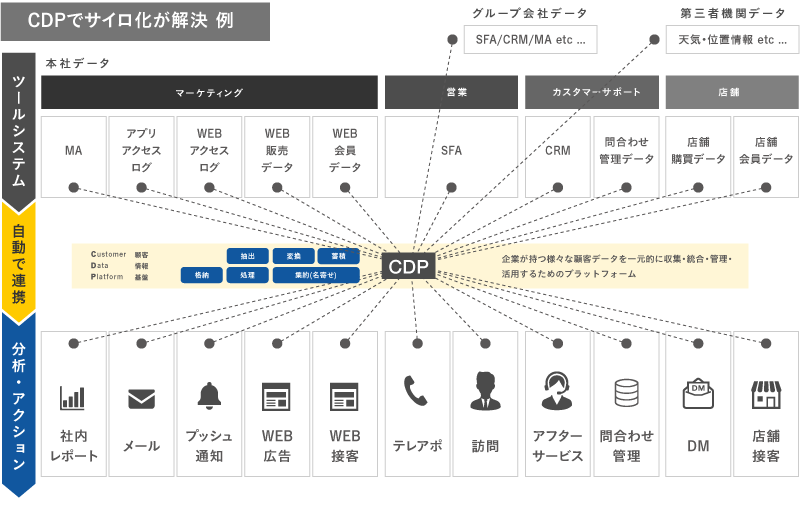

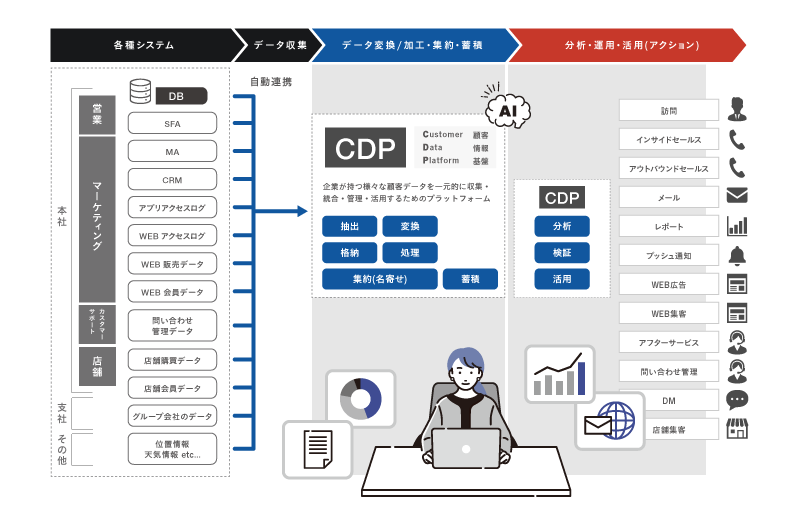

CDP(顧客データプラットフォーム)による解決策

前章で解説したタッチポイント増加に伴うデータサイロ化問題を根本的に解決する手法として、**顧客データプラットフォーム(CDP)**が注目されています。

全タッチポイントのデータを「実在する個人」に統合

CDPの最大の特徴は、各システムに分散している顧客データを「実在する個人」単位で統合できることです。上図のように、従来は各部門で個別管理されていたデータが、CDPを中心とした統合基盤により一元化されます。

CDPによるデータ統合の仕組み:

- 自動名寄せ機能:メールアドレス、電話番号、会員IDなどを基準とした顧客の自動統合

- リアルタイム統合:Web閲覧、購買、問い合わせなどの行動を時系列で整理

- タッチポイント横断分析:オンライン・オフライン全接点での顧客行動を可視化

オンライン・オフライン融合による一貫した顧客体験

デジタルマーケティング担当者にとって重要なのが、多様なタッチポイントを通じた一貫性のある体験提供です。総務省「令和6年版 情報通信白書」によると、デジタル化の効果として「顧客体験の創造・向上」が重要な成果指標として挙げられています。(出典:総務省「令和6年版 情報通信白書|各国企業のデジタル化の状況」https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd21b210.html)

融合による具体的な効果:

- Webサイトでの関心商品と店舗での接客情報の連携

- 過去の問い合わせ履歴を踏まえた適切なフォローアップ

- パーソナライズされたタッチポイント体験の提供

このように、CDPによる統合データ基盤により、顧客がどのタッチポイントを利用しても一貫した体験を提供でき、顧客満足度向上とブランドロイヤルティ強化を同時に実現できます。

データドリブン意思決定による業務効率化の実現

CDPの導入により、前章で課題として挙げた「デジタル人材の単純作業への時間浪費」が劇的に改善されます。一般的に、データ統合の自動化により、手作業でのデータ収集・分析業務が大幅に効率化され、業務効率化の効果が期待されています。

効率化の具体例:

- データ収集作業の自動化による工数削減

- リアルタイムダッシュボードによる即座の状況把握

- 部門間でのデータ共有基盤による調整工数の削減

これにより、マーケティング責任者や広告運用担当者は、データ処理作業から解放され、より戦略的な施策立案と創造的な業務に集中できるようになります。

ROI予測精度向上と継続的効果向上

CDPによるデータ統合は、ROI予測の精度を飛躍的に向上させます。手作業集計で発生していたヒューマンエラーが排除され、リアルタイム分析による正確な効果測定が可能になります。

結果として、投資判断の精度が向上し、限られた予算を最も効果的な施策に集中投下できるため、継続的な成果向上と競争優位性の確立が実現できます。

業界別活用シーン例(想定イメージ)

広告・マーケティング業界での想定活用

複数のタッチポイントから得られる顧客データを統合し、ターゲティング精緻化による配信効率向上を実現。A/Bテスト結果の自動学習により、最適なクリエイティブ配信が可能になると想定されます。

EC・通販業界での想定活用

オンライン閲覧履歴と店舗購買データを統合し、顧客一人ひとりの購買パターンを分析。最適なタイミングでの商品推奨により、リテンション強化が実現できると想定されます。

コンサルティング業界での想定活用

クライアント企業との多様なタッチポイント(提案資料、会議、メール等)での情報を統合し、過去の成功パターンを体系化。より効果的な提案精度向上が期待されます。

段階的導入による確実な成果創出

CDPの導入は段階的なアプローチが重要です。経済産業省「データ利活用のポイント集」では、企業のデータ利活用において段階的な取り組みの重要性が示されています。(出典:経済産業省「データ利活用のポイント集」https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/datapoint.pdf)

推奨導入ステップ:

- 第1段階:主要タッチポイントのデータ統合

- 第2段階:リアルタイム分析機能の活用

- 第3段階:予測分析とAI活用の展開

この段階的アプローチにより、投資リスクを最小化しながら、継続的な成果向上を実現できます。

これまで解説してきたように、多様化するタッチポイントとチャンネルの効果的な活用には、データの集約と統合が不可欠です。次章では、タッチポイント戦略の全体像と、データ統合による成功への道筋について総括します。

CDPツール×AI活用事例

CDPツールには様々な活用方法があります。

更に昨今、AI技術の進化により企業内活動における様々な分野、業界でAi×CDPモデルの活用シーンが拡大しているのです。

これからは各企業が常時事業活動で収集蓄積するデータをどう活かし収益に繋げていくかが重要な局面となっており、それだけにデータ活用に価値を発揮するCDPの活用がポイントとなってくるのです。

ここでは主にAIエージェントとCDPツールを連携させた最新の活用事例

をご紹介します。

広告代理店モデル

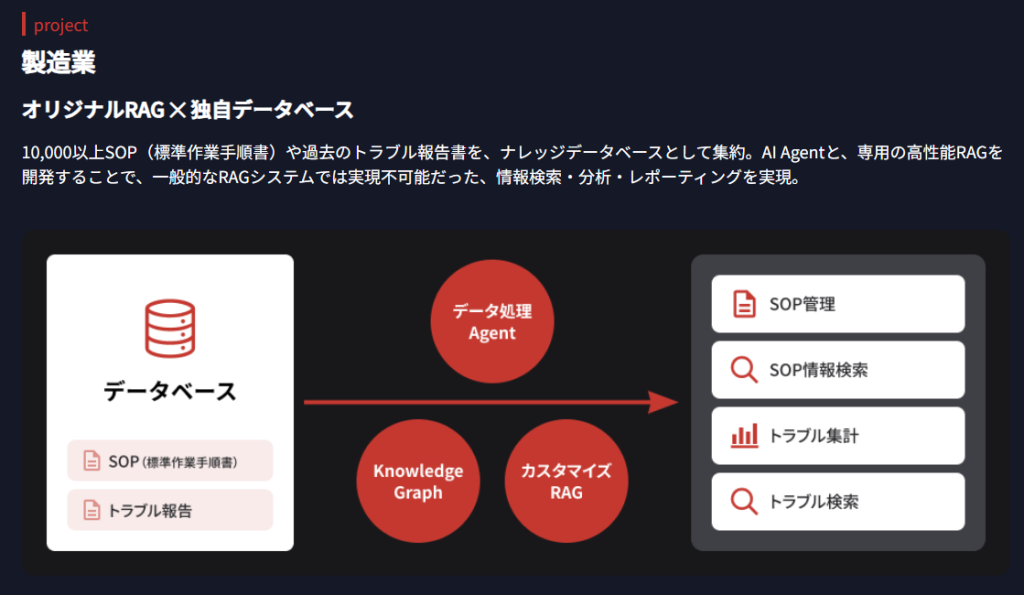

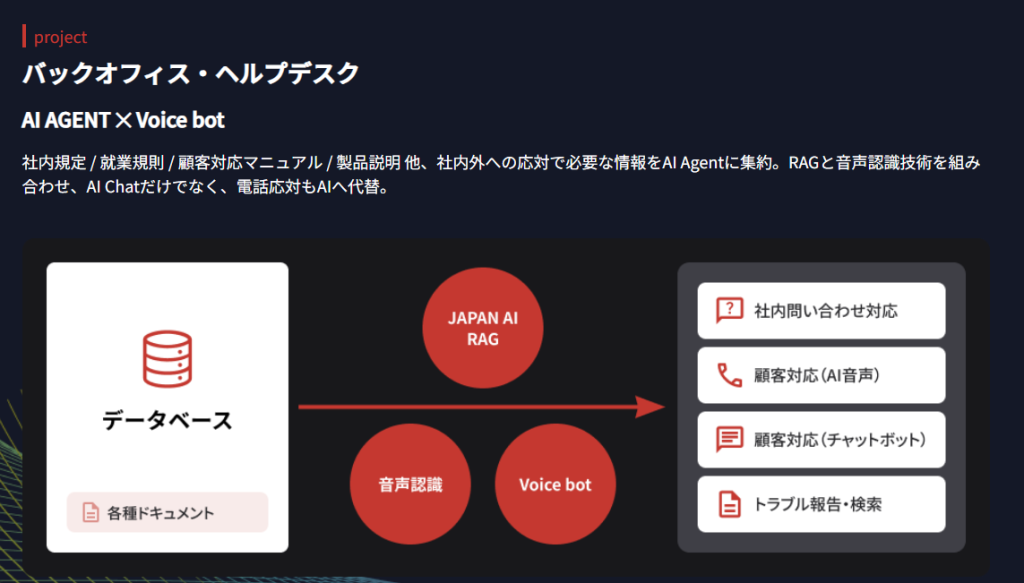

製造業提供モデル

バックオフィス・ヘルプデスク活用モデル

その他の業界では

不動産業界

反響営業において、サイトからの問い合わせ(MA)から初回面談までの期間短縮(SFA)、CRMのデータを一元管理することで顧客のライフスタイルに合わせた追客体制を自動化し、属人化解消と成約率向上を実現

広告・マーケティング業界

クライアント企業ごとに使用システムが異なる過去キャンペーン効果と担当者の嗜好を統合分析し、提案精度向上と案件管理の効率化を達成

小売・EC業界

店舗とオンラインの購買データを統合し、リピーター獲得戦略の立案と売上予測の精度向上を支援金融・保険業界コンプライアンス要件を満たしながら顧客のライフステージ変化を把握し、最適なタイミングでの商品提案を可能にする

メーカー(消費財)

販売店経由の売上データとエンドユーザーの反応を統合し、効果的な販促施策の立案と市場動向の先読みを実現

など最近ではAIとの連携により各業界の課題に合わせた柔軟なソリューションを提供することが可能となっています。

これらの機能により各部署各組織のデータ活用における各種作業、分析の時間が短縮されます。

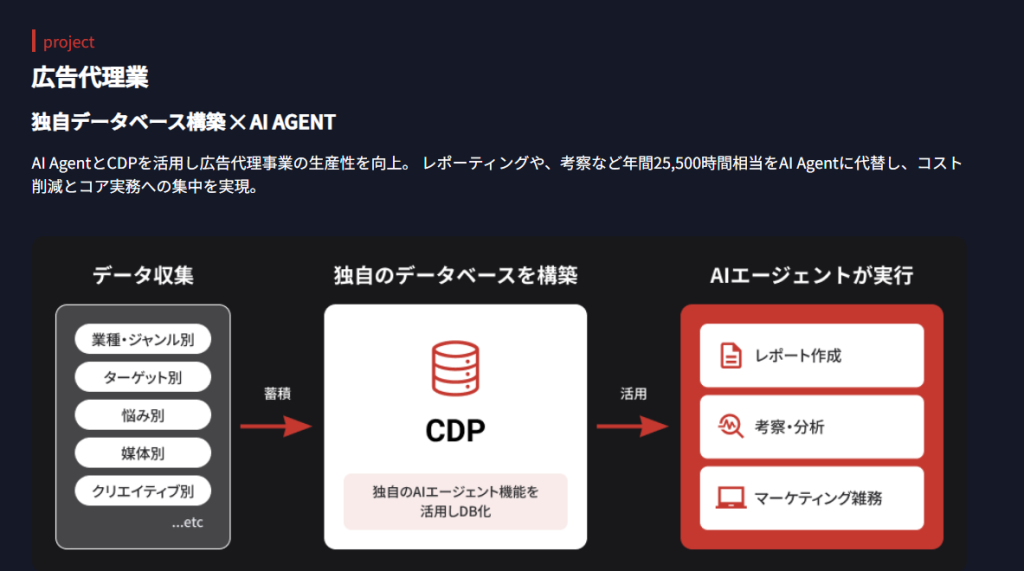

CDP×AIエージェント連携具体例

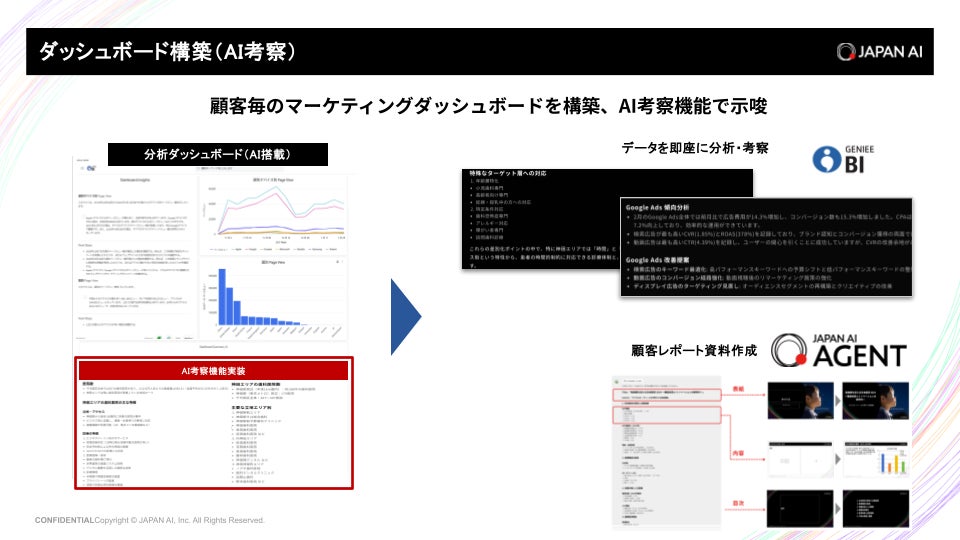

昨今特に競争が激しくAI活用による業務効率化が必須課題となっている広告代理店業界におけるAIエージェント×CDPの活用事例を紹介します。

事例1:株式会社ピアラ

株式会社ピアラは中堅中小企業を中心に設立以来20年間にわたり、1000社以上のクライアントに対し、YahooやGoogleのWEB広告などの他、認知から理解・共感、購入、そしてファン化に至るまで、ダイレクトマーケティングを中心とした包括的なマーケティング支援を提供してきた中堅の広告代理店となります。

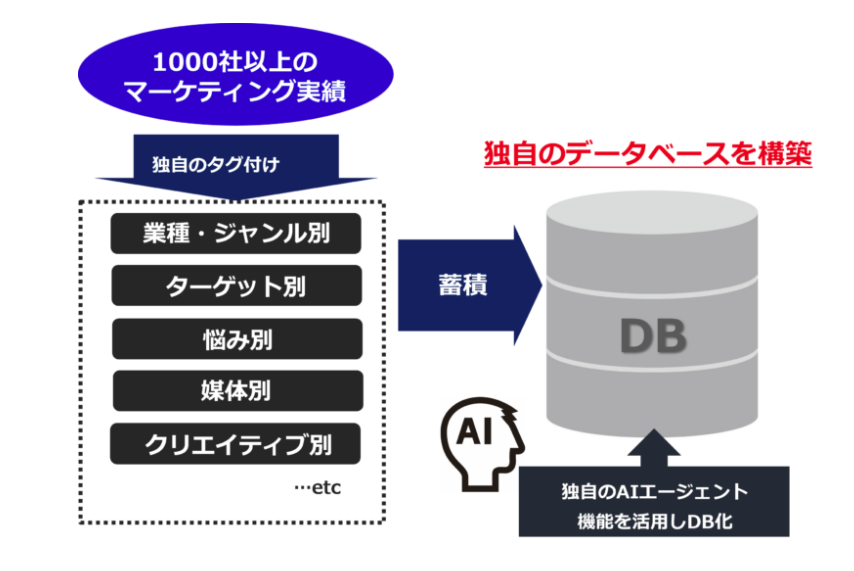

同社では多岐にわたる業種やジャンル、ターゲット、顧客の悩み、媒体、クリエイティブなど、独自のタグ付けを行った多岐にわたるデータを大量に蓄積しており、それに基づいてクライアントのニーズに最適な広告戦略を日々行ってきましたが、これらの大量且つバリエーション豊富なデータは、広告運用の精度を高めるための貴重な資産である一方で同社内だけではうまく活用しきれていないといった課題も同時に抱えていました。

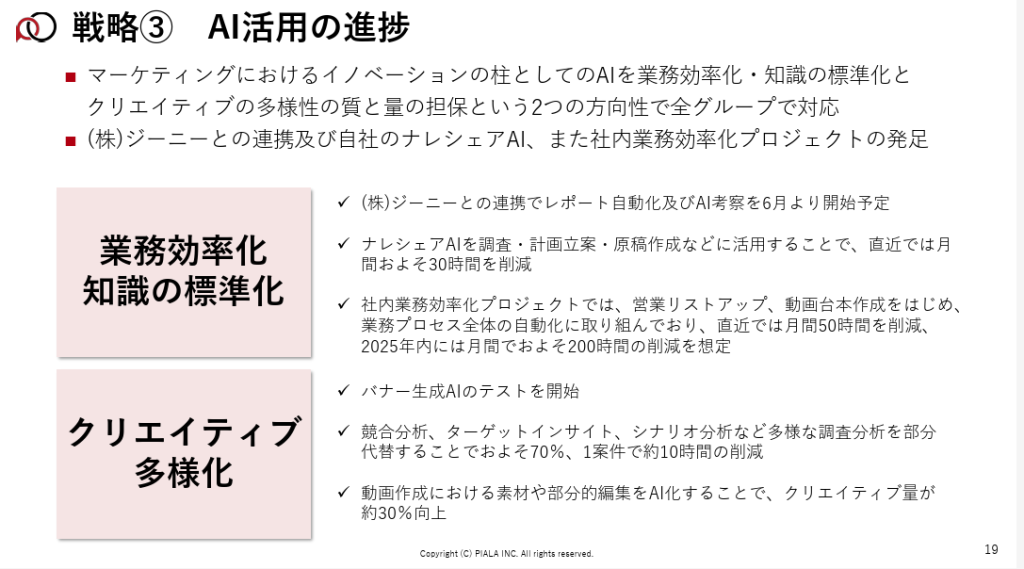

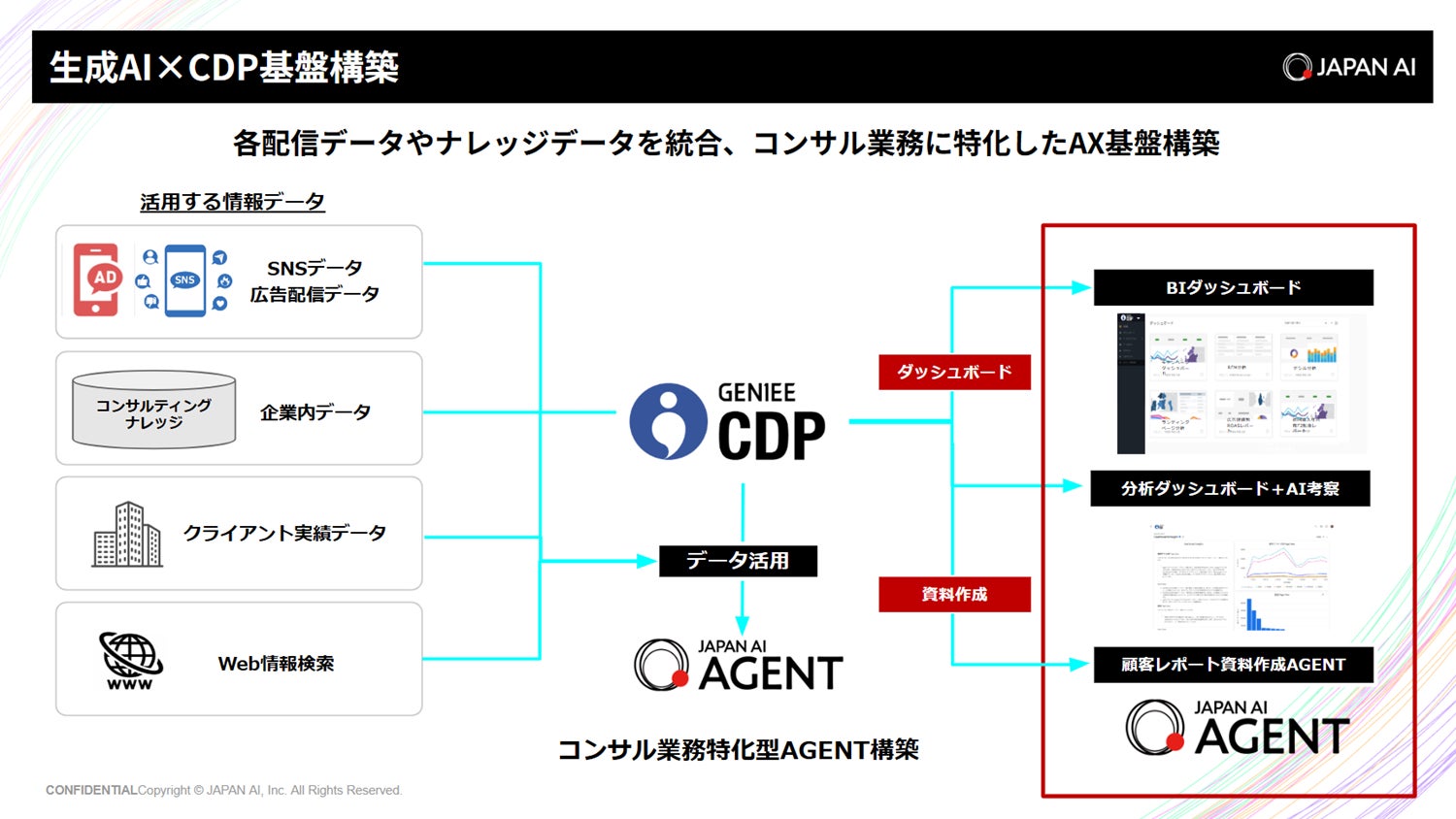

そこで同社は株式会社ジーニーのグループ企業となる株式会社JAPAN AIが提供するAIエージェントサービスとGENIEE CDPを連携し活用することで、広告レポート作成の他クライアント向けに従来大半を手作業行っていたクライアント支援業務を大幅に効率化することを実現しました。

これにより、同社は人的リソースをコンサルティングなどより戦略的な業務に集中できる体制を実現し収益構造の転換を図っています。

さらに、どのクリエイティブが最も費用対効果が高いかをAIが自動で分析し、その要素を言語化して、新しいクリエイティブを生成することで、クリエイティブ制作のスピードと質を飛躍的に向上させる取り組みも同時に進めています。

自動生成したクリエイティブを直接各媒体プラットフォーム(Meta、Google、Yahoo!、LINE等)へ入稿し、運用結果を再び広告レポートとして自動生成することで、PDCAサイクルを効率的かつ効果的に実行できるようになります。

それにより、同社が支援するクライアントはWEB広告の費用対効果を最大化し、新規顧客の獲得を加速させることが可能となるのです。

AIによるリアルタイムな効果測定と分析に基づき、迅速な改善策を講じることで、PDCAサイクルを高速化し、継続的な効果向上と限られた予算で最大の効果を引き出し、CPAの改善、ROASの向上に貢献するといった取り組みを開始し業界内外からも高い注目を集めている事例となります。

今後は更にCDP×AIエージェントの連携を深化させることより、広告運用の自動化と効率化、ターゲティングとパーソナライズの精緻化、高速PDCAサイクルの実現を通じて、クライアントに対してより高い価値を提供するだけでなく、業務効率の向上により、クライアントはより迅速かつ効果的なマーケティングを展開することが可能となり、ビジネスの成長を加速させることが期待されています。

| DX根本課題を解決するCDPとは?DMPとの違いや使い分け~AIエージェント連携データ統合事例~ |

| DXを阻むデータのサイロ化・属人化を解決【CDPツール】とは? |

| 【CDP活用】営業活動でよくある悩みを解決する顧客プロファイル構築法とは? |

CDP×AIエージェント導入後効果検証

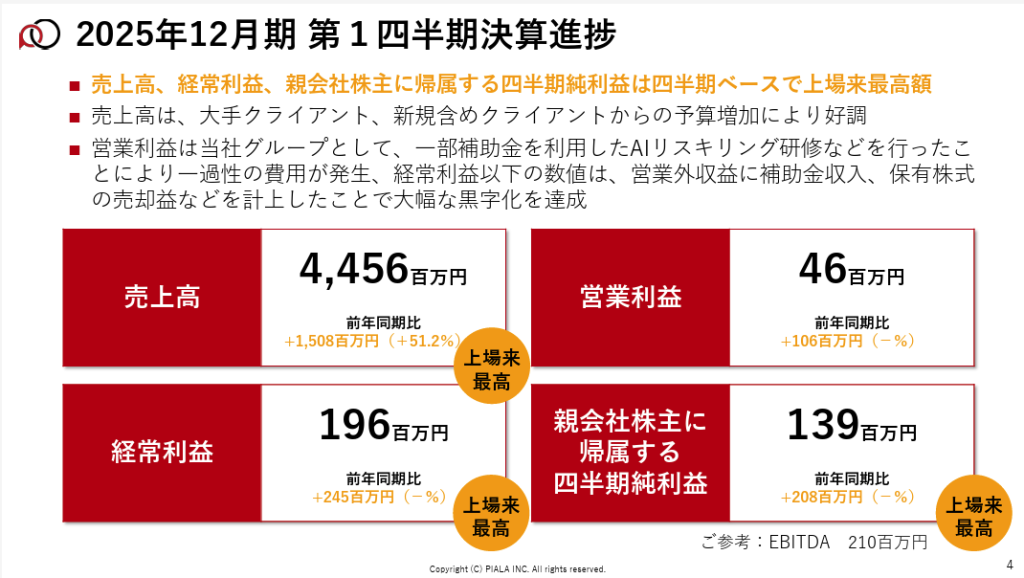

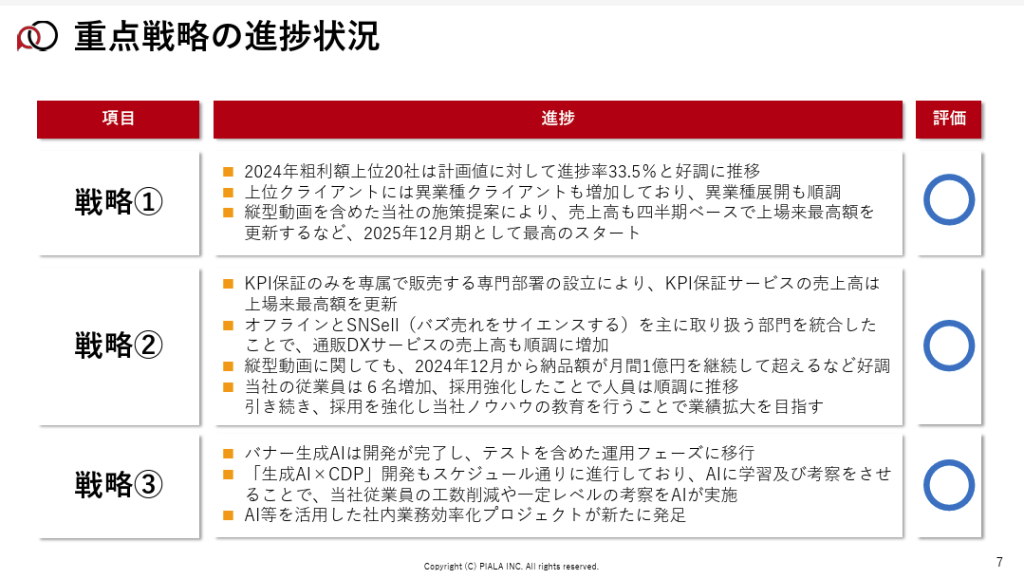

※同社公開済決算資料より抜粋

CDP×AIエージェントモデル導入開始は2024年12月。開発期間も考慮した導入後約半年となる2025年2025年5月15日に開示された第1四半期決算(2025年1月~3月)資料内でその効果を確認することができてます。

まず売上高は四半期ベースで過去最高額に到達し業務効率化だけでなくトップラインの向上が可視化されました。

重点戦略においてCDP×AIの活用を掲げ引き続き事業を推進していくと同時に、特に戦略③にある通り「CDP×AI」モデル開発が順調に進み、CDPに集約統合された各種データのAIによる学習が進むことで成果物のアウトプット精度の向上と業務効率化に効果をあげている点が確認できます。

CDP×AI活用による具体的な成果指標として業務時間200時間の削減が想定されています。

結果として業務の効率化のみならず成果向上によるトップラインの増加により同社として過去に例を見ない高い成長率を実現することができました。その背景には昨年末導入を開始したCDPとAI連携によるデータ活用が業務効率化と同時に成果物アウトプットの質向上が寄与している点は言うまでもありません。

参照元:https://www.piala.co.jp/ir/library/presentation

事例2:ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社は、中堅・中小企業のブランディングおよびデジタルマーケティングの広告代理店として長年事業展開をしてきました。同社の特徴は広告枠を売って終わりではなく、顧客に寄り添い伴走支援を行うことで長年信頼と実績を積み上げてきました。

しかし、同社の事業モデルは伴走型と言われるように大量のデータを収集分析し成果を産み出す労働集約型且つ工数の伴う一方で成果を出し続けるには社員が多くの時間を投下するビジネスモデルでありました。

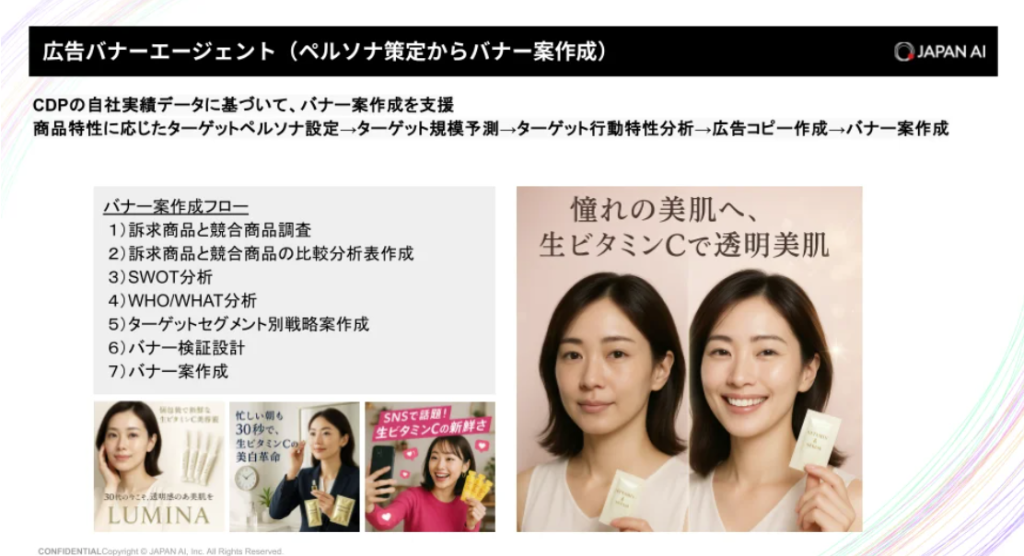

近年、AIを用いた事業の効率化を経営上の重要施策として展開する中、CDPツールの導入と合わせ以下機能を有したAIエージェントを駆使することでコンサルティング業務の効率化だけでなく成果向上を持続的に図る事業モデルへの転換を図る意思決定を行いました。初期段階において以下の取り組みを開始しています。

導入するAIエージェント例

- 広告バナーエージェント:ペルソナ策定から素案作成まで広告バナー作成の自動化

- 競合/顧客分析エージェント:競合他社のHPやSNSの分析結果、顧客動向をレポートとして生成

- 広告審査エージェント:法規制・ガイドライン遵守確認の自動化(審査時間を約75%削減)

- コンサルナレッジ検索エージェント:類似案件の抽出やベストプラクティスの提案

- ブランディング戦略エージェント:企業理念・価値観、市場トレンドを踏まえた戦略策定

- SEO最適化エージェント:SEO戦略の自動化・最適化支援

- ROI予測エージェント:施策ごとのリスク評価・シナリオ分析による投資効果予測

- 顧客カテゴリ分析エージェント:顧客データの自動分析・最適セグメント化

「GENIEE CDP」では、基幹システムや業務系SaaS、各種広告媒体のデータを一元管理し、さらにWEB検索データや顧客の行動データまでをリアルタイムに統合することで、従来各所に分散していた様々なデータソースを統合し、より深い顧客理解と効果的なマーケティング施策の立案が可能になります。

「GENIEE CDP」で構築したデータ基盤と、JAPAN AIが提供する最先端のAIソリューション群の統合的なアプローチにより、データドリブンな意思決定とAIによる業務効率化を同時に実現し、より戦略的で効果的なコンサルティングサービスを提供することができるようになりました。

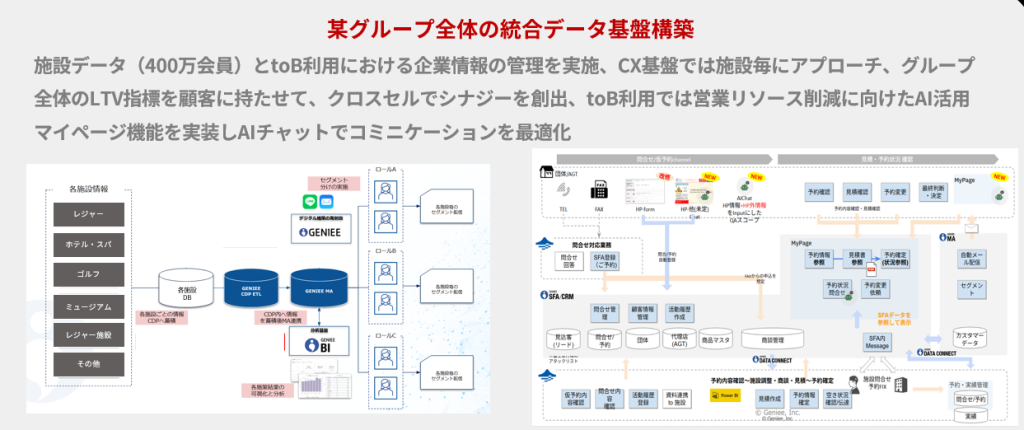

事例3:某国内大手レジャー系グループ企業

まとめ:データ統合で実現する次世代マーケティング

現代のマーケティング責任者やデジタルマーケティング担当者にとって、多様化するタッチポイントを効果的に活用し、持続的な成果を創出するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。

タッチポイント戦略成功の鍵はデータ統合

これまで解説してきたように、現代企業が直面する最大の課題はデータサイロ化による全体最適化の困難です。各システムで分散管理されるデータを手作業で統合する現状では、リアルタイム分析による迅速な意思決定は不可能に近い状況となっています。

データ統合の本質的価値は、貴重なデジタル人材を単純作業から解放し、戦略的業務に集中させることです。

段階的導入による確実な成果創出

中堅・中小企業の経営層にとって重要なのは、投資リスクを最小化しながら確実な成果を積み上げることです。

推奨導入フェーズ:

- 第1段階:主要データソースの統合による基本分析機能構築

- 第2段階:PDCAサイクル高速化による改善スピード向上

- 第3段階:予測分析とAI活用による高度なパーソナライズ施策展開

この段階的アプローチにより、各段階での成果を確認しながら投資対効果を最大化できます。

人件費との比較で見るCDP導入の合理性

CDP導入を検討する際、多くのマーケティング部門の経営層が懸念するのが初期投資の負担です。しかし、データ収集・統合専門の人材確保コストと比較すると、その合理性が明確になります。

人材確保の現実的コスト(年間想定):

- データ収集・統合専門社員:年収400-600万円程度

- 派遣社員(データ処理専門):年間300-400万円程度

- 加えて、教育コスト、退職リスク、ヒューマンエラー対応コストが発生

CDP導入により、これらの人件費負担を軽減しながら、24時間365日稼働する「ミスをしない、退職しない、高速処理可能な専門スタッフ」を確保できることになります。

持続可能な競争優位性の確立

データ統合による効果は一時的なものではありません。継続的なデータドリブン意思決定の仕組み構築により、長期的な競争優位性を確立できます。

持続的成果創出の核心要素:

- デジタル人材の戦略業務への集中による組織能力向上

- 一貫した顧客体験によるブランドロイヤルティ強化

- リアルタイム分析による市場変化への迅速対応力

結果として、限られたリソースで最大の成果を創出し、競合他社との差別化を実現できます。

次世代マーケティングへの転換

現代のマーケティングは「チャネル個別最適」から「全体最適」への転換期にあります。広告・マーケティング業界やEC・通販業界をはじめ、あらゆる業界でこの変化への対応が競争力を左右しています。

データ統合を基盤とした次世代マーケティングにより、費用対効果を最大化しながら持続可能な事業成長を実現できるようになります。

多様化するタッチポイントを戦略的に活用し、データの力で競争優位性を確立する。それが、現代企業に求められる次世代マーケティングの本質です。

本記事で使用した専門用語集

本記事で使用している主な専門用語を、どなたにも分かりやすく整理しました。ITやシステムに詳しくない方でも理解できるよう説明しています。

マーケティング・営業専門用語

タッチポイント

企業と顧客が接触する全ての接点。Webサイト、店舗、SNS、広告、電話対応など、顧客が企業やブランドと関わる体験の場

チャネル

顧客との接点に用いる手段そのもの。ECサイト、SNS、店舗、Web広告など、接触のための媒体や経路

カスタマージャーニー

顧客が商品・サービスを認知してから購入、継続利用に至るまでの一連の行動プロセス

ブランディング戦略

企業やサービスのブランド価値を高め、顧客に選ばれ続けるための包括的な戦略

競合分析

同業他社の戦略、強み・弱み、市場での位置づけを調査・分析すること

新規顧客獲得

これまで取引のなかった顧客を新たに獲得する営業・マーケティング活動

リテンション強化

既存顧客の継続利用や満足度向上を図り、長期的な関係を維持する取り組み

パーソナライズ

顧客一人ひとりの属性や行動に合わせて、個別最適化されたサービスや情報を提供すること

ターゲティング精緻化

広告配信やマーケティング施策の対象を、より詳細で正確な条件で絞り込むこと

ROI予測

Return on Investmentの略。投資に対する効果・利益を事前に予測すること

CPA改善

Cost Per Acquisitionの略。顧客獲得単価を下げる取り組み

顧客分析

顧客の属性、行動パターン、購買履歴などを分析し、マーケティング戦略に活用すること

ブランドロイヤルティ強化

顧客の企業・ブランドに対する愛着や信頼を深め、継続的な選択を促すこと

デジタルマーケティング用語

デジタルマーケティング

インターネットやデジタル技術を活用したマーケティング手法の総称

広告運用

Web広告の設定、配信、効果測定、改善を継続的に行う業務

SEO最適化

Search Engine Optimizationの略。検索エンジンで上位表示されるようWebサイトを改善すること

クリエイティブ自動生成

AIなどの技術を活用して、広告の画像や文章を自動的に作成する仕組み

A/Bテスト

異なる2つのパターンを同時に配信し、どちらがより効果的かを検証する手法

リアルタイム分析

データの収集と分析を即座に行い、迅速な意思決定を可能にする仕組み

PDCAサイクル高速化

Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクルを短期間で回すこと

AI活用マーケティング

人工知能を活用して、顧客行動の予測や最適な施策の自動実行を行うマーケティング手法

広告審査自動化

広告の内容や配信設定を自動的にチェックし、承認プロセスを効率化する仕組み

E-E-A-T強化

Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の向上

データ管理・分析用語

データドリブン意思決定

感覚や経験ではなく、データに基づいて経営判断や業務判断を行うアプローチ

データサイロ化

各部門や系統でデータが個別管理され、全体での統合・活用ができない状態

顧客データ統合

複数のシステムに分散している顧客情報を一元化し、統一的に管理すること

リアルタイム統合

データの更新や変更が即座に全システムに反映される仕組み

自動名寄せ機能

同一顧客の情報を自動的に統合し、重複を排除する機能

タッチポイント横断分析

複数の顧客接点をまたいだ行動や効果を総合的に分析すること

属人化

特定の担当者だけが業務内容や手順を把握している状態。担当者の退職時にノウハウが失われるリスクがある

ヒューマンエラー

人間の作業ミスによって発生する間違いや不具合

RFM分析

Recency(最新購買日)、Frequency(購買頻度)、Monetary(購買金額)による顧客セグメント分析手法

システム・技術用語

CDP(顧客データプラットフォーム)

Customer Data Platformの略。複数のシステムに分散する顧客データを統合し、リアルタイムで活用できるプラットフォーム

SFA

Sales Force Automationの略。営業活動の管理・効率化を支援するシステム

CRM

Customer Relationship Managementの略。顧客情報を一元管理し、関係強化を支援するシステム

MA(マーケティングオートメーション)

マーケティング活動の自動化を行うシステム。メール配信、顧客育成、効果測定などを自動実行

API連携

異なるシステム間でデータを自動的に連携・共有する技術的な仕組み

ダッシュボード

重要な指標やデータを一画面で確認できる管理画面

データエクスポート

システムからデータを取り出し、外部ファイルとして保存すること

業界・職種用語

広告・マーケティング業界

企業の宣伝・販促活動を支援する業界。広告代理店、マーケティング会社など

EC・通販業界

インターネットや通信販売で商品を販売する業界

コンサルティング業界

企業の経営課題解決や業務改善を支援する専門サービス業界

広告代理店

企業に代わって広告の企画・制作・配信を行う会社

マーケティング責任者

企業のマーケティング戦略立案・実行を統括する管理職

デジタルマーケティング担当者

Web広告、SNS、メール配信などデジタル領域のマーケティングを担当する職種

広告運用担当者

Web広告の設定・配信・効果測定・改善を専門に行う担当者

EC事業者

インターネット通販サイトを運営する企業や個人

ブランディング担当者

企業やサービスのブランド価値向上を専門に担当する職種

マーケティングコンサルタント

企業のマーケティング戦略策定・実行を支援する専門家

中堅・中小企業の経営層

従業員数や売上規模が中程度の企業の経営陣

マーケティング部門の経営層

マーケティング部門を統括する管理職・役員

効果測定・分析指標用語

KPI

Key Performance Indicatorの略。目標達成度を測る重要業績評価指標

コンバージョン率

Webサイト訪問者のうち、購入や問い合わせなど目標行動を起こした人の割合

クリック率

広告が表示された回数に対して、実際にクリックされた回数の割合

費用対効果

投資した費用に対して得られる効果や利益の比率。ROIとも呼ばれる

競争優位性の確立

競合他社に対して優位な立場を築き、維持すること

顧客行動・購買プロセス用語

認知段階

顧客が商品・サービスの存在を初めて知る段階

検討段階

顧客が商品・サービスの購入を具体的に検討する段階

購入段階

顧客が実際に商品・サービスを購入する段階

継続段階

顧客が商品・サービスを継続利用する段階

推奨段階

顧客が他の人に商品・サービスを推薦する段階

行動履歴

顧客のWebサイト閲覧、商品購入、問い合わせなどの行動記録

組織・運営用語

段階的導入

リスクを最小化するため、システムや施策を段階的に導入する手法

全体最適化

部分的な改善ではなく、組織全体での効率化・効果最大化を図ること

チャネル個別最適

各販売チャネルを個別に最適化する従来のアプローチ

注:この用語集は、記事内で実際に使用されている用語を中心に構成しており、どなたでも理解できるよう平易な言葉で説明しています。記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。