電機・エレクトロニクス業界における顧客データプラットフォーム(CDP)導入・活用シーン

この記事から分かること

- 顧客データプラットフォーム(CDP)は、購入後の体験価値を最適化する基盤となり、ブランドロイヤリティ向上と顧客生涯価値(LTV)の増加を実現する。

- 従来の仮説に基づいたマーケティングではなく、データに基づいた顧客理解により、顧客の真の購買動機(「体験」の購入)が明らかになり、施策の効果が大幅に向上する。

- マーケティング部門と製品開発部門が顧客データを共通言語として連携することで、組織横断的な意思決定が高速化し、顧客ニーズに合致した製品開発が可能になる。

- CDPにより複数の販売チャネルと使用ログデータを統合することで、購入前から購入後にかけた顧客体験全体を最適化でき、細かなタッチポイントの改善が購買機会の損失防止につながる。

- IoT技術の進展に伴い、使用ログデータの活用が拡大することで、顧客理解がさらに深まり、顧客データプラットフォームの戦略的活用は電機・エレクトロニクス業界における競争優位性確保の必須要件となる。

購入後の体験がブランド価値を変えていく

はじめに

電機・エレクトロニクス業界では、製品の高度化とともに、顧客との関係構築の重要性が急速に高まっています。

従来、メーカーと消費者の接点は購入時点に限定されることが多かったのに対し、現在は購入後の体験価値がブランド選択の重要な要因となっています。

本記事では、電機メーカーのマーケティング部門を例に、顧客データプラットフォーム(CDP)を導入することで、購入前から購入後にかけた顧客体験の最適化にどのように取り組んでいるのかを紹介します。

業界背景:マーケティング専門組織の役割

電機・エレクトロニクス業界では、製造部門とマーケティング・販売部門が独立した企業体として機能するケースが一般的です。

これは業界の特性上、製品開発と市場戦略が異なるスキルセットを必要とするためです。

大手電機メーカーグループの場合、グループ内にマーケティング専門の子会社を設置し、複数の事業部門に対してマーケティング機能を提供する体制を採用しています。

このような組織構造では、マーケティング部門が収集・分析した顧客インサイトを、製品開発部門にいかに効果的に伝達するかが、ビジネス成功の鍵となります。

しかし複数に組織が横断することで課題も露呈することとなります。

課題:データに基づかない顧客理解

従来のマーケティングアプローチでは、顧客の購買行動に関する仮説は存在していても、それを定量的に検証する手段が限定的でした。

特に電機・エレクトロニクス製品の場合、購入金額が大きく、購入頻度が低いため、顧客の購買パターンを把握することが困難でした。

さらに、複数の販売チャネル(直販サイト、小売店、ECプラットフォーム)からのデータが分散していたため、顧客の全体像を把握することができていませんでした。

このような状況では、マーケティング施策の効果測定が曖昧になり、施策の最適化が進みにくい状態が続いていました。

解決策:顧客データプラットフォーム(CDPツール)の導入

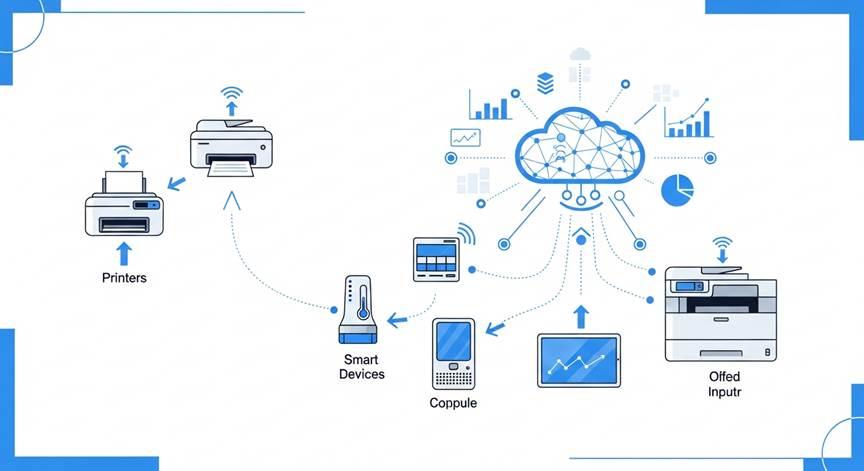

こうした課題を解決するため、マーケティング部門は顧客データプラットフォーム(CDP)の導入を決定し、CDPにより、複数のデータソースから顧客情報を統合し、リアルタイムで顧客の行動を追跡・分析することが可能になりました。

CDPの導入により実現した主な機能は以下の通りです:

1. 顧客データの統合

- 直販サイトの購買データ

- 外部ECプラットフォームのアクセスログ

- 顧客管理システム(CRM)の顧客属性情報

- サードパーティデータとの連携

2. リアルタイム分析

- 顧客セグメントの自動抽出

- 購買パターンの可視化

- 顧客ライフサイクルステージの把握

3. マーケティング施策の自動化

- ターゲット顧客への自動配信

- パーソナライズされたメッセージング

- 最適なタイミングでのオファー配信

関連記事

| CDPとは?基礎概要や2つの導入メリット・選定ポイント3選を徹底解説 |

| 【最新版】CDPツールおすすめ9選を徹底比較!機能や選定ポイントを徹底解説 |

| CDPとは?基礎概要や2つの導入メリット・選定ポイント3選を徹底解説 |

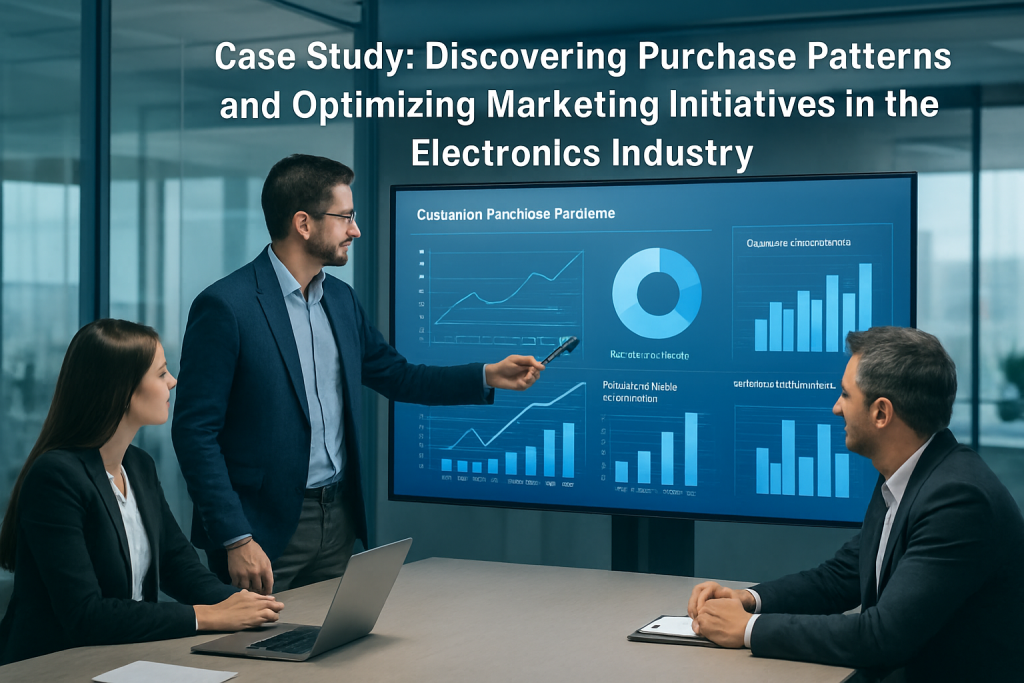

事例1:購買パターンの発見と施策最適化

CDPの導入により、従来の仮説では見えていなかった顧客の購買パターンが明らかになりました。

従来の考え方 電機・エレクトロニクス製品の購入後は、一定期間、他製品のオファーを控えるべきという考え方が一般的でした。

これは、大型購入直後の顧客に対して追加のセールスアプローチを行うことが失礼だという配慮に基づいていました。

データが示した現実 しかし、CDPでサードパーティデータと顧客の購買データを組み合わせて分析すると、全く異なる実態が浮かび上がりました。

例えば、テレビを購入した顧客の多くが、その直後にビデオカメラの購入を検討していることが判明するといったことなどが該当します。

この発見は、顧客の購買行動が「個別の製品を購入する」のではなく、「より良い映像体験を実現する」という統一的な目的に基づいていることを示唆しています。

つまり、顧客は「体験」を購入しており、その体験をより豊かにするための関連製品への関心が自然に生まれるのです。

施策への反映

このインサイトに基づき、マーケティング部門は購買タイミングの最適化に取り組みました。

従来の「一定期間オファーを控える」という固定的なアプローチから、「顧客の購買検討タイミングに合わせたオファー」へと転換しました。

その結果、関連製品のクロスセル機会が大幅に増加し、顧客生涯価値(LTV)の向上につながりました。

事例2:直販サイトにおけるオペレーション最適化

CDPは顧客分析だけでなく、マーケティングオペレーションの効率化にも活用されています。

価格変更時の対応

直販サイトで商品を購入した顧客に対して、購入後一定期間内に価格が変更になった場合、一定の条件を満たした顧客に対して価格変更分の差額クーポンを自動配信する仕組みを構築しました。

これにより、顧客満足度を維持しながら、購買後のフォローアップを効率的に実施することが可能になりました。

在庫情報の活用

在庫がなくなっていた商品が入荷された際、その商品をカートに入れたまま購入に至らなかった顧客に対して、自動的に「入荷しました」という通知を配信する仕組みも導入されました。

このような細かなタッチポイントの最適化により、購買機会の損失を防ぐことができるようになりました。

関連記事

| CDPツールランキングおすすめ13選!主要機能や選び方を解説 |

| CDPのメリット・デメリットについて解説!仕組みや導入事例を解説 |

| CDPとDMPの違いとは?仕組みや特徴を徹底解説 |

| 企業にいま【CDP】が求められているワケとは? |

| 【CDP】活用術!企業において利活用すべき重要な6つのデータ領域と実践的活用法 |

事例3:製品開発への顧客インサイトの還元

CDPの最も重要な役割は、マーケティング部門が収集した顧客インサイトを、製品開発部門に効果的に伝達することです。

使用ログデータの活用

従来、製品開発部門は、顧客がどのように製品を使用しているのかについて、限定的な情報しか持っていませんでした。しかし、IoT技術の進展により、製品の使用状況に関するデータが蓄積されるようになってきています。

例えば、カメラ製品の場合、以下のようなデータが取得可能になっています:

- 製品の電源がどの程度の時間、どの頻度で入っているか

- 撮影された写真の枚数

- 失敗した撮影(ミスショット)の傾向

- ユーザーが設定を変更する際のパターン

製品改善への活用

このようなデータを分析することで、ユーザーが頻繁に遭遇する問題や、設定の困難さなどが明らかになります。例えば、特定の撮影モードでユーザーが失敗しやすいことが判明した場合、その設定方法に関するガイダンスを製品内に組み込むことができます。

さらに進んで、ユーザーの失敗パターンを学習することで、自動設定機能の精度向上につながります。

ブランド価値の向上

このような顧客中心のアプローチにより、「購入後の体験がより良くなる」というブランド価値が形成されます。顧客は「使ってみて良かったから、次もこのブランドを選ぶ」という判断をするようになり、ブランドロイヤリティが向上します。

関連記事

| SFA・CRM・MAデータ統合可能な【CDP】とは? |

| 企業データの活用最前線!顧客情報統合・利活用に最適なCDPツール11選 |

| CDPとERPの違いとは?特徴や導入メリットを解説 |

| CDPとCRMの違いとは?導入メリットや活用事例をご紹介 |

| CDP(顧客データ基盤)とは?機能や顧客データを統合する仕組みを解説 |

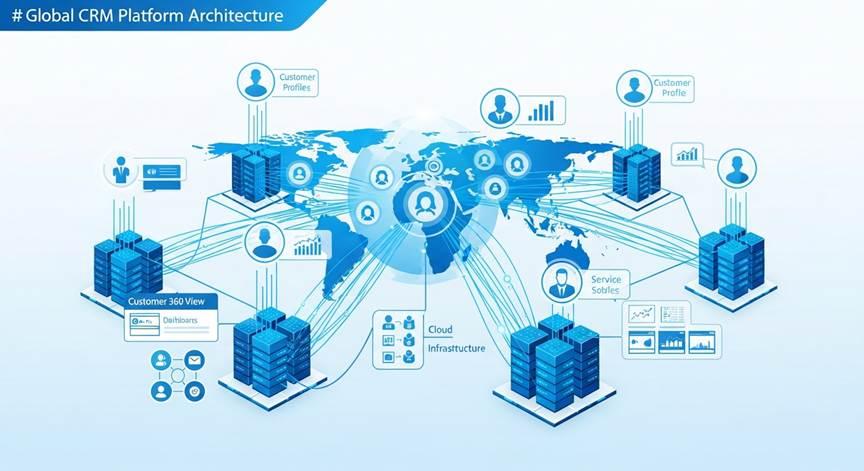

組織横断的なデータ活用の実現

CDPの導入により、マーケティング部門と製品開発部門の連携が強化されました。従来は別会社として機能していた両部門が、顧客データを共通言語として、同じ目標に向かって協働することが可能になったのです。

コミュニケーションの改善

マーケティング部門が分析した顧客インサイトを、製品開発部門が理解しやすい形で提示することが重要です。CDPにより、定量的で説得力のあるデータに基づいた議論が可能になり、両部門間の意思疎通が円滑化しました。

意思決定の高速化

従来は、顧客ニーズの把握から施策実行までに時間がかかっていました。しかし、CDPにより、顧客データの分析から施策の実行までのサイクルが大幅に短縮されました。

今後の展望:使用ログデータの活用拡大

電機・エレクトロニクス業界では、IoT技術の進展により、製品の使用状況に関するデータが急速に増加しています。このようなデータを顧客データプラットフォームに統合することで、さらに高度な顧客理解が可能になると期待されています。

予測分析の活用

使用ログデータを分析することで、顧客が次にどのような製品を必要とするのか、あるいはどのような機能を求めているのかを予測することが可能になります。

カスタマイズ機能の提供 顧客の使用パターンに基づいて、製品の設定やインターフェースを自動的にカスタマイズする機能も実現可能です。これにより、顧客体験がさらに向上します。

サービスの高度化

製品の販売後も、使用ログデータに基づいたサポートやアップデート提供が可能になります。これにより、製品は「一度購入したら終わり」ではなく、「継続的に価値を提供するサービス」へと進化します。

関連記事

結論

電機・エレクトロニクス業界において、顧客データプラットフォームの導入は、単なるマーケティング効率化ツールではなく、企業全体の顧客中心経営への転換を実現する基盤となっています。

購入前から購入後にかけた顧客体験全体を最適化することで、ブランドロイヤリティが向上し、顧客生涯価値が増加します。さらに、マーケティング部門が収集した顧客インサイトを製品開発部門に還元することで、より顧客ニーズに合致した製品開発が可能になります。

今後、IoT技術の進展に伴い、使用ログデータの活用がさらに進むことで、顧客理解の深さは飛躍的に向上するでしょう。電機・エレクトロニクス業界の企業にとって、顧客データプラットフォームの戦略的活用は、競争優位性を確保するための必須要件となっていくと考えられます。

顧客が「体験」を購入しているという認識に基づき、購入後の体験価値を継続的に向上させることが、ブランド価値の向上とビジネス成長の両立を実現する鍵となるのです。

関連資料

データ×AIエージェントがなぜ、またどのようにして事業課題を解決するのか?次世代型CDPとは?

関連記事