SFA・CRM・MAデータ統合可能な【CDP】とは?

データ活用の効果に期待して各部署ツールを次々導入した結果、社内データが分散・サイロ化し最大限活用できなくなってしまった。

そんな企業のためのデータ統合ツール活用ガイドです。

「開発にお金がかかった基幹システムを今まで通り活かしたい」「SFAで顧客管理を効率化しよう」「CRMで顧客管理の自動化を」「MAツールで追客を強化したい」…

DX推進への期待から、便利そうなツールを次々と導入してみたものの、気がつけばデータがバラバラで、かえって業務が複雑になってしまったという企業は少なくありません。

「営業管理ツールを導入したのに、成果が実感できない」

最近は顧客との接点も多様化しています。Webサイトからの問い合わせ、SNSでの反応、電話での相談、展示会での名刺交換、営業訪問での商談、ターゲティング広告によるクッキーデータなど。

これらの情報が別々のシステムに散在し、顧客情報が分散していないでしょうか?

その結果、こんな状況に陥っている企業が多数存在しているようです。

- 各種ツールに同じ顧客データを重複して入力

- 過去の接触履歴が分からない

- どのツールに何の情報があるか把握できない

- 肝心の営業活動に集中できない

属人化と離職が招く「情報の消失」

多くの業界で離職率が課題となる中、ベテラン営業担当者が退職する際、顧客情報や営業ノウハウが他社に持っていかれてしまうという事態は少なくないようです。

営業活動では、顧客との信頼関係構築に時間がかかるため、担当者の交代は大きなリスクです。しかし、情報が各ツールに分散していると、引き継ぎ作業だけで膨大な時間がかかり、結果的に顧客対応が遅れるという悪循環に陥ってしまいます。

経営層が抱える「投資したのに効果が見えない」ジレンマ

「営業効率化のために年間数百万円をツールに投資したのに、売上向上につながっているのか分からない」

このような悩みを抱える経営層は多いのではないでしょうか。各ツールや営業マンが個別でデータを抱えてしまうと、全体的な営業成果の把握が困難になり、投資対効果の測定も曖昧になってしまいます。

データ統合ツールを活用すれば、分散したデータを一元管理し、真の意味でのDXを実現できます。

本記事では、営業現場を例に、データ統合ツールの基本から選定ポイント、具体的な活用シーンを解説していきます。

次の章では、「データ統合ツールとは何か」を営業現場の具体的な業務に照らし合わせて分かりやすく説明いたします。

データ統合ツールとは?

「ツールは増えたのに、なぜか作業時間は減らない」

多くの企業でSFA、CRM、MAツールなどが導入されました。しかし、現場からはそのような声が聞こえてきます。

「ツールは確かに便利になったけれど、なぜか以前より忙しくなった気がする…」

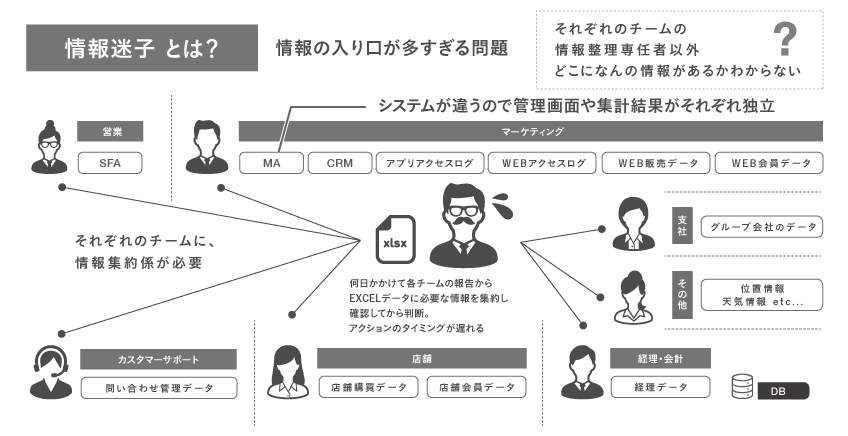

この現象の正体が、「情報迷子」現象です。

データを格納する仕組みとしては、DWH(データウェアハウス)が一般的ですが、収集し貯めるだけでなく統合し分析まで行える仕組みとして注目を集めているツールとして「CDP」(Customer Data Platform)があります。

「データの案内人」のような存在で、散らばった顧客データを自動的に収集、整理し、顧客単位でIDを統合することで必要な情報に瞬時にアプローチできる環境を構築します。

データ統合を超えた価値

CDPツールは、顧客中心のデータ活用を主に取り扱います。事業運営において最も重要な「顧客との関係性」を軸にデータを整理・分析できるため、営業・マーケティング現場での実用性が格段に高まります。

営業・マーケティング現場で頻発する「データ分散問題」

営業やマーケティング活動で発生するデータや顧客との接点は、多岐にわたります。

- Web広告管理画面

- Webフォームからの問い合わせなどから収集される→MAデータ

- 電話での相談内容 → 営業担当者の活動履情報

- 展示会で交換した名刺 → 名刺管理アプリに蓄積した名刺情報

- 商談の進捗状況 → SFAシステム

- 契約後のフォロー情報 → CRMシステム、カスタマーサポート窓口

【結果として起こる現場の混乱】

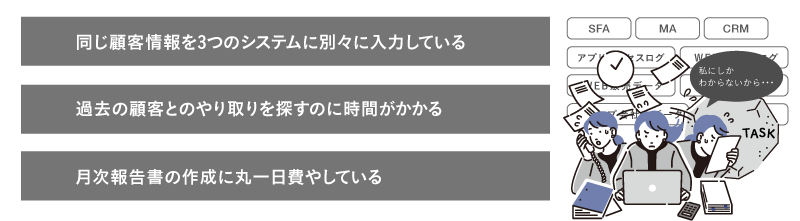

- 「同じ顧客情報を複数のシステムに別々に入力・蓄積している」

- 「同じ顧客や既に契約済の顧客に対して何回も同じ内容や重複、不要なDMを送付してしまい意図せず顧客離れを誘発してしまっている

- 「顧客から問い合わせがあっても、過去のやり取りを探すのに時間がかかる」

- 「月次報告書の作成に丸一日費やしている」

営業やマーケティング現場に適したデータ統合の「3つのパターン」

データ統合には、業務スタイルに合わせた複数のアプローチがあります。

1. 定期一括処理型(ETL方式)

活用例: 月末の売上集計や四半期レポート作成

- 夜間にまとめてデータを整理・統合

- 大量の営業データを効率的に処理

2. リアルタイム連携型(API方式)

活用例: 商談・活動情報の即時反映共有

- 営業担当者がSFAに入力した瞬間に、CRMにも反映

- 顧客からの問い合わせに即座に対応可能

3. クラウド統合型(iPaaS方式)

活用例: 複数の営業ツールを簡単連携

- 設定が簡単で、ITスキルが低くても導入可能

- 営業チームが使い慣れたツール同士を自由に連携

次の章では、データ統合ツールの具体的な機能と特徴について、営業現場での実践的な活用方法を交えて詳しく解説いたします。

拡大するAI時代におけるCDPツール活用範囲

近年、多くの企業でChatGPTをはじめとする生成AIの活用が進んでいますが、一般的なAIの回答は「業界の中央値」や「汎用的な情報」に基づいていることが多く、自社の事業特性を十分に反映できていないケースが少なくありません。

この点でもCDPツールを介在させることで社内外から収集蓄積したデータを集約統合すれば、AIからアウトプットされる回答の精度や自社に対してのカスタマイズ性が飛躍的に向上します。

CDP導入後のAIからのアウトプットイメージ

自社の実データをエビデンスとした具体的な提案

「御社の過去3年間のデータでは、△△のタイミングで□□をすると成約率が1.8倍向上しています」

自社の顧客行動パターンに基づく最適化された提案

例えば、「新規顧客へのアプローチ方法」について質問した場合

「御社のデータでは、初回接触から3日以内の電話フォローで成約率が42%向上。特に製造業の顧客には技術資料の事前送付が有効です」などのように

自社のデータを蓄積・統合することで、AIが提供する洞察の質が格段に向上し、より実践的で効果的な回答が得られるメリットが創出可能となります。

AX時代の最新データ活用戦略「CDP×AIエージェント」連携モデル

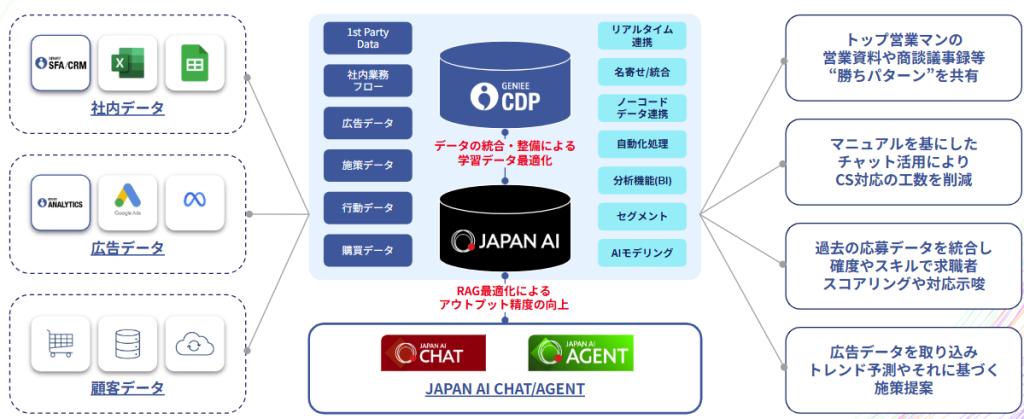

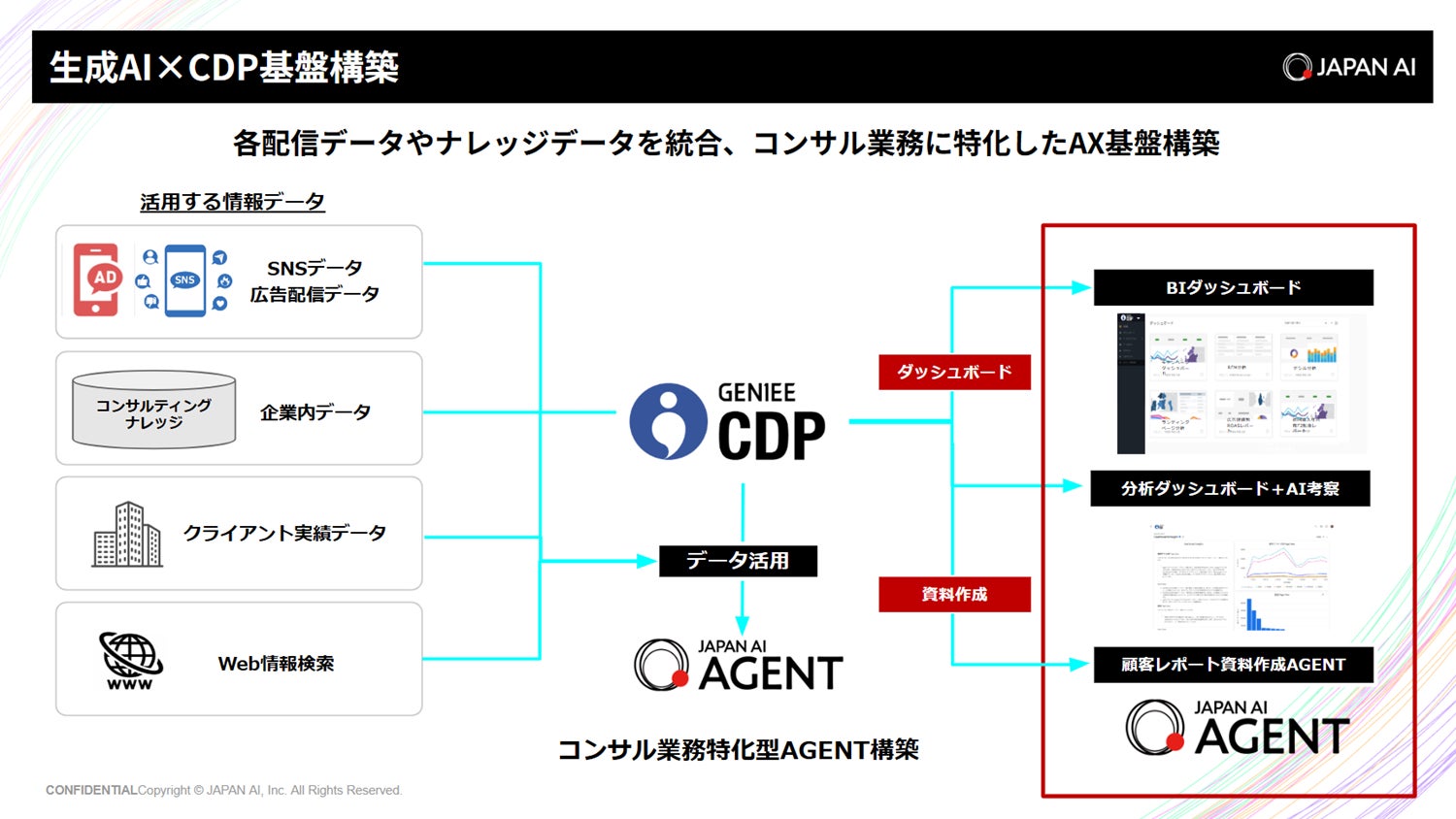

CDPツールは高精度なRAGを搭載した「AIエージェント」と連携することで、企業内外から収集蓄積した情報を整理・統合し、より精度の高い情報を効率的に利活用するといった新しいビジネスモデルを構築することが可能となっています。

その画期的な仕組みを実現するにあたり、いま国内外各業界から高い注目を集めているサービスがあります。

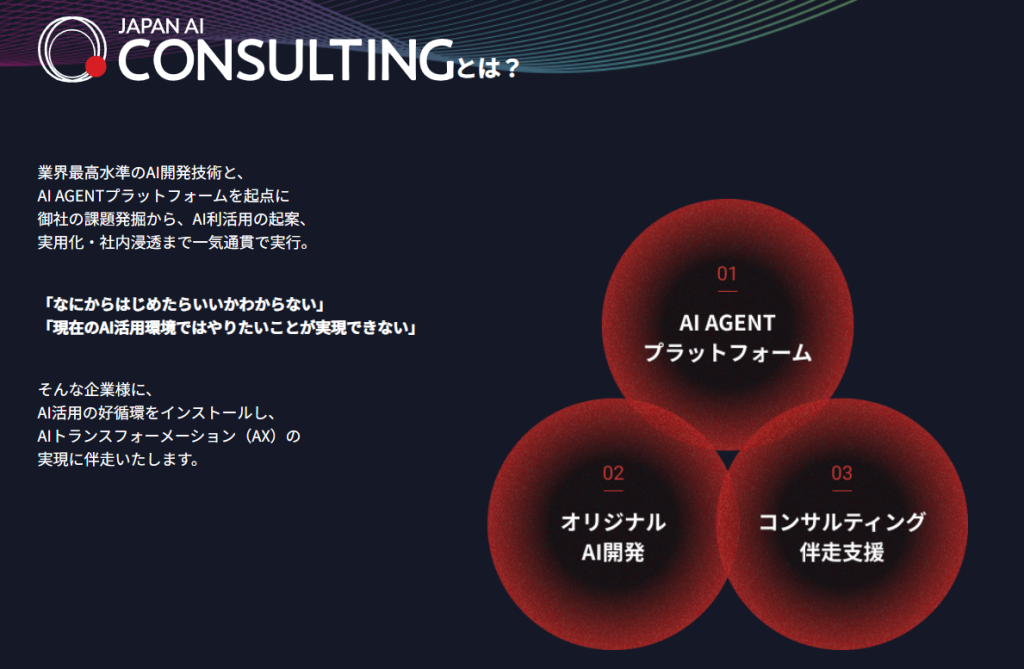

それが株式会社JAPAN AIが提供を開始したJAPAN AI CONSULTINGです。

JAPAN AIコンサルティング AX(AIトランスフォーメーション)概要

※公式HPより抜粋

業界最高水準のAI開発技術と、AI AGENTプラットフォームを起点に御社の課題発掘から、AI利活用の起案、実用化・社内浸透まで一気通貫で支援するサービスです。

生成AIの活用が盛り上がる中、実際の導入段階において「なにからはじめたらいいかわからない」「現在のAI活用環境ではやりたいことが実現できない」と悩んでいるDX推進担当者は多いのが実情ではないでしょうか。

そんな企業様に、AI活用の好循環をインストールし、AIトランスフォーメーション(AX)の実現に伴走いたします。その仕組のパーツとしてCDPが介在するというビジネスモデルとなります。

これから企業は営業やマーケティングで収集蓄積した顧客情報だけでなく企業活動で得られる膨大なデータ資産をCDPを介在させることで収集整理統合し、精度の高いRAGを搭載したAIエージェントが自律的に考えデータを分析、活用し業務を高いレベルで実行する。このAI活用×データ利活用が企業の進化と生き残りを決めると言っても過言ではないのです。

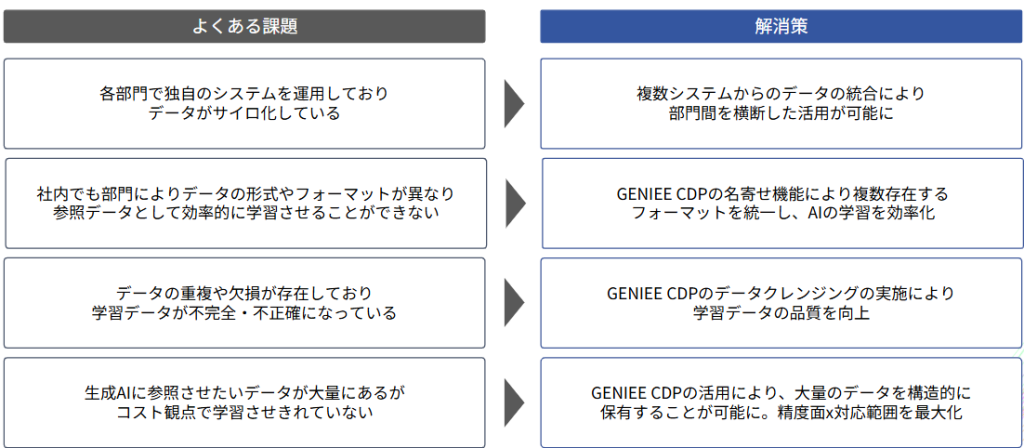

しかし、いざ生成AIやAIエージェントを社内に導入するとなった際に、すぐに導入するにはいくつか超えるべき障壁や課題があります。

AI活用においてよくある課題感とその解決策

実はAIエージェントを導入する際に最も重要な点は正確な情報をアプトプットさせるためのデータの集約・整理・統合といった下処理の実施如何にあるのです。その元データの下処理過程がRAGの精度、を決定付けるといっても過言ではありません。

そういった課題に対してアプローチ可能なサービスが

AI搭載次世代型データプラットフォーム GENIEE CDP(DB)の基盤構築となります。

※以下概念図イメージとなり実際には顧客課題・ニーズに応じカスタマイズした要件定義を行います

・CDPを活用し社内で保有している各種データを統合。施策やRAGに活用できる形への加工を自動化

・生成AI活用によるアウトプットの精度を高め、さらなる生産性の向上を実現

CDP×AIエージェント業界活用事例

では実際に業界毎のAIエージェント×CDPの活用シーンを見ていきましょう。ここでは3つの業界における活用例を紹介します。

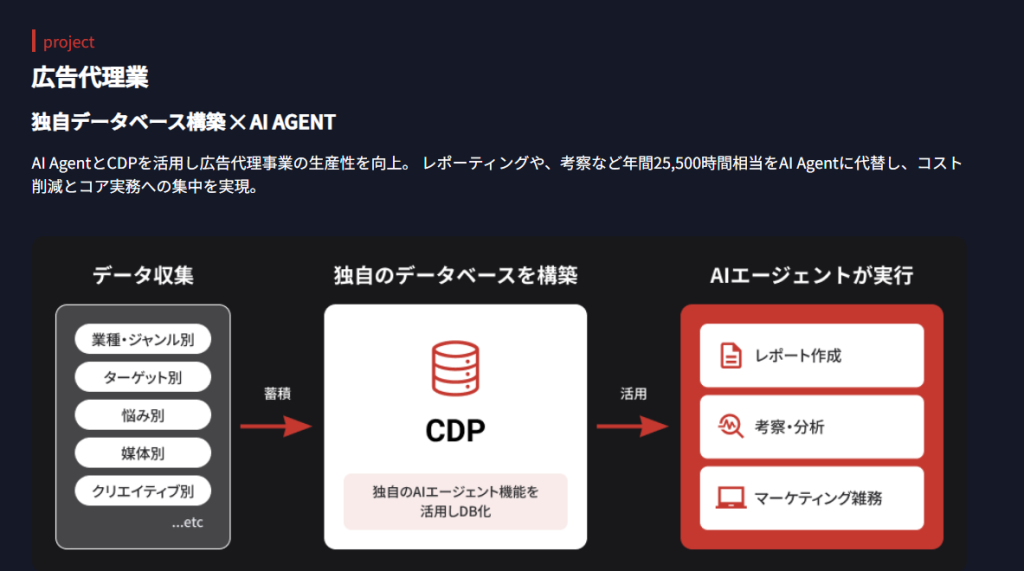

広告代理店モデル

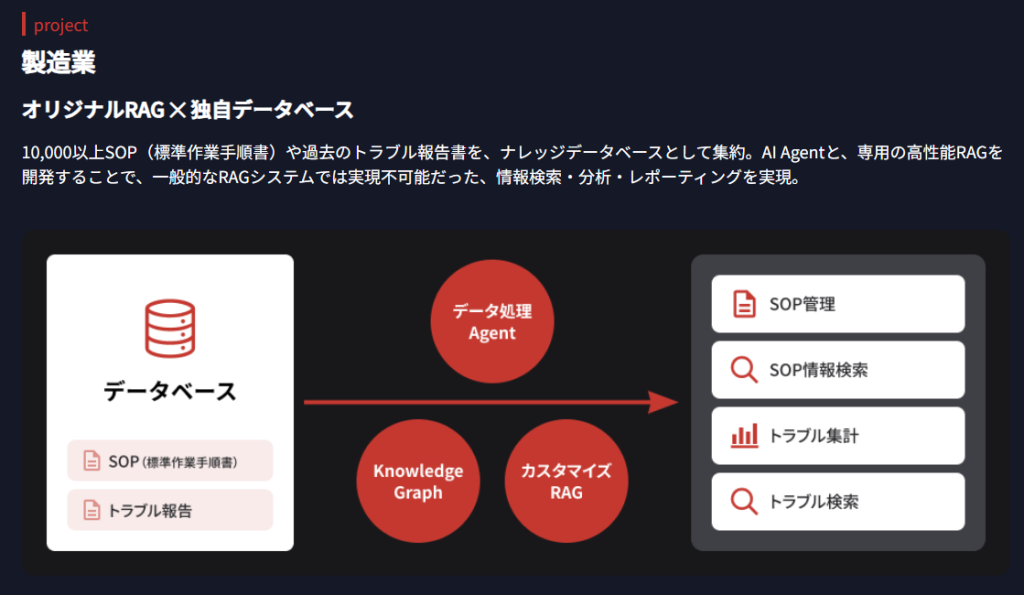

製造業提供モデル

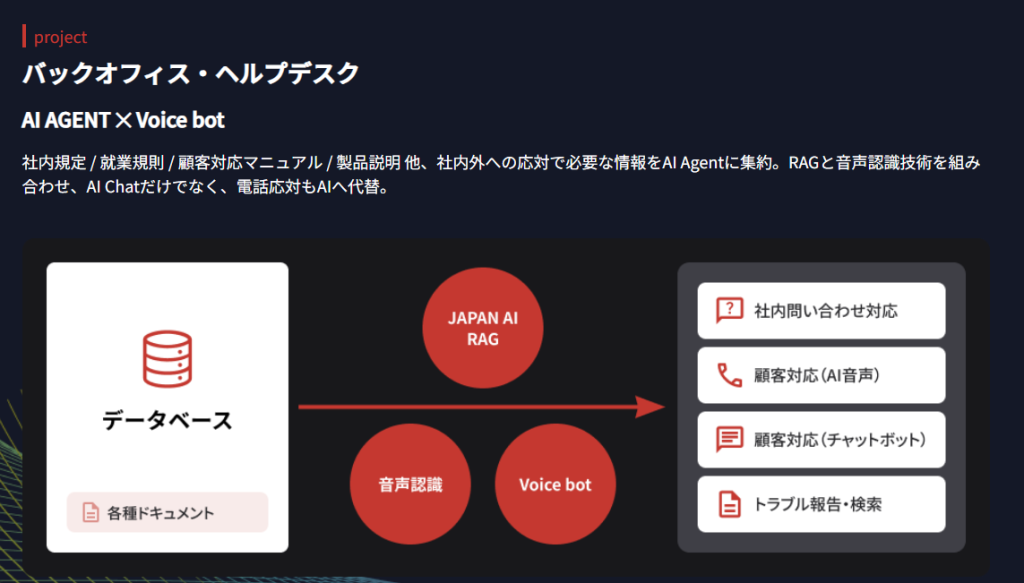

バックオフィス・ヘルプデスク活用モデル

次章では、更に分かりやすく業界を特定した具体的な導入事例を紹介できればと思います。

昨今特に競争が激しくAI活用による業務効率化が必須となっている広告代理店業界におけるAIエージェント×CDPの活用事例を紹介します。

【発展型】CDP×AIエージェント連携モデル(広告代理店特化型)

事例1:株式会社ピアラ

株式会社ピアラは中堅中小企業を中心に設立以来20年間にわたり、1000社以上のクライアントに対し、YahooやGoogleのWEB広告などの他、認知から理解・共感、購入、そしてファン化に至るまで、ダイレクトマーケティングを中心とした包括的なマーケティング支援を提供してきた中堅の広告代理店となります。

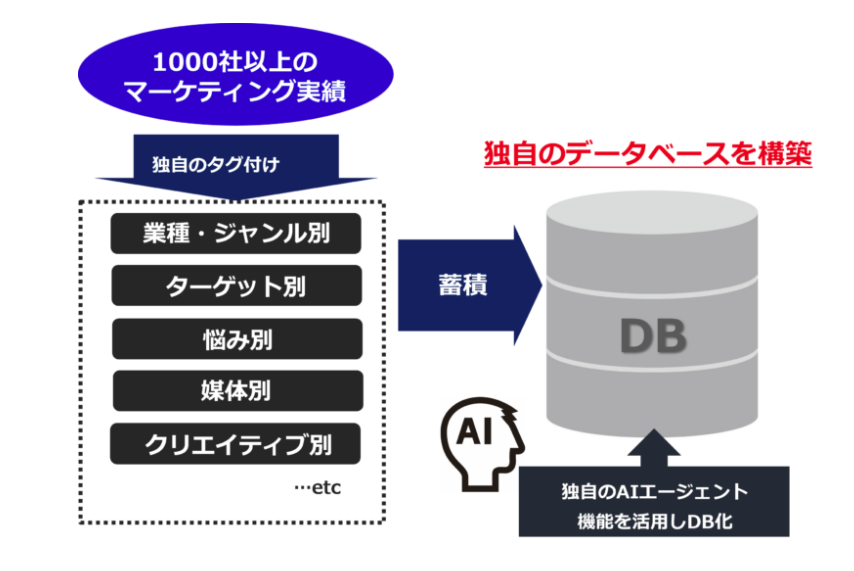

同社では多岐にわたる業種やジャンル、ターゲット、顧客の悩み、媒体、クリエイティブなど、独自のタグ付けを行った多岐にわたるデータを大量に蓄積しており、それに基づいてクライアントのニーズに最適な広告戦略を日々行ってきましたが、これらの大量且つバリエーション豊富なデータは、広告運用の精度を高めるための貴重な資産である一方で同社内だけではうまく活用しきれていないといった課題も同時に抱えていました。

そこで同社は株式会社ジーニーのグループ企業となる株式会社JAPAN AIが提供するAIエージェントサービスとGENIEE CDPを連携し活用することで、広告レポート作成の他クライアント向けに従来大半を手作業行っていたクライアント支援業務を大幅に効率化することを実現しました。

これにより、同社は人的リソースをコンサルティングなどより戦略的な業務に集中できる体制を実現し収益構造の転換を図っています。

さらに、どのクリエイティブが最も費用対効果が高いかをAIが自動で分析し、その要素を言語化して、新しいクリエイティブを生成することで、クリエイティブ制作のスピードと質を飛躍的に向上させる取り組みも同時に進めています。自動生成したクリエイティブを直接各媒体プラットフォーム(Meta、Google、Yahoo!、LINE等)へ入稿し、運用結果を再び広告レポートとして自動生成することで、PDCAサイクルを効率的かつ効果的に実行できるようになります。

それにより、同社が支援するクライアントはWEB広告の費用対効果を最大化し、新規顧客の獲得を加速させることが可能となり、AIによるリアルタイムな効果測定と分析に基づき、迅速な改善策を講じることで、PDCAサイクルを高速化し、継続的な効果向上と限られた予算で最大の効果を引き出し、CPAの改善、ROASの向上に貢献するといった取り組みを開始し業界内外からも高い注目を集めています。

CDP×AIエージェントの連携によって、広告運用の自動化と効率化、ターゲティングとパーソナライズの精緻化、高速PDCAサイクルの実現を通じて、クライアントに対してより高い価値を提供するだけでなく、業務効率の向上により、クライアントはより迅速かつ効果的なマーケティングを展開することが可能となり、ビジネスの成長を加速させることが期待されています。

| 営業・マーケティングツールの集約に悩む企業の救世主【CDPツール】導入ガイド |

| DX根本課題を解決するCDPとは?DMPとの違いや使い分け~AIエージェント連携データ統合事例~ |

| DXを阻むデータのサイロ化・属人化を解決【CDPツール】とは? |

CDP×AIエージェント導入後決算開示資料から見る導入効果

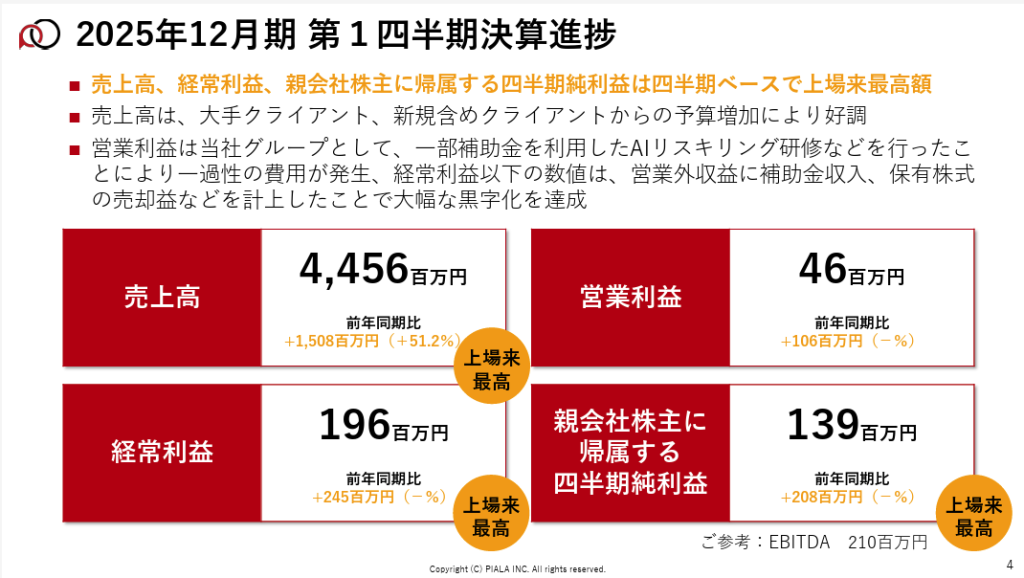

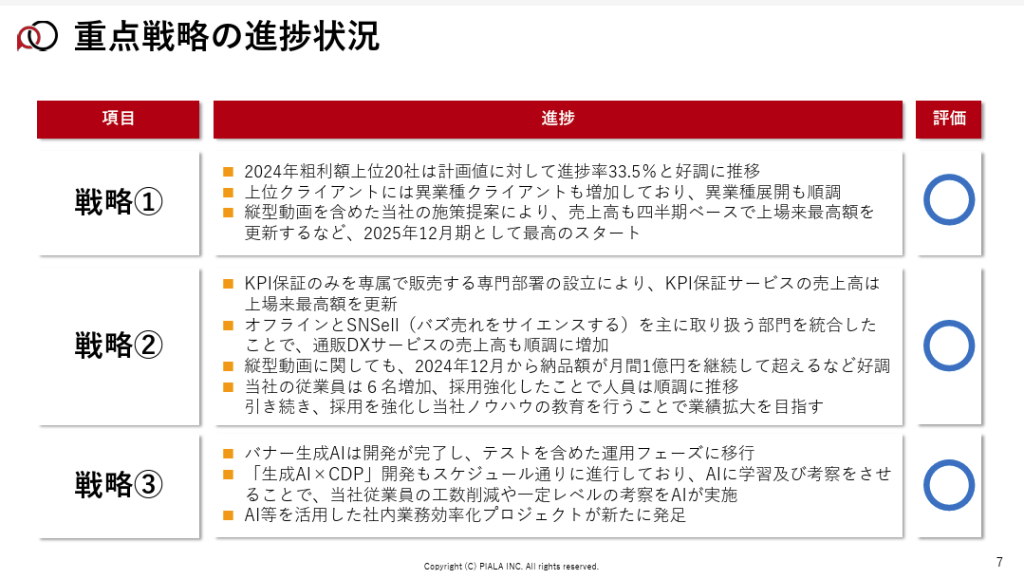

CDP×AIエージェント導入開始は2024年12月。開発期間も加味し導入約半年後となる2025年2025年5月15日に開示された決算資料内でその効果を確認することができる。

売上高は四半期ベースで過去成功額に到達し業務効率化だけでなくトップラインの向上も可視化

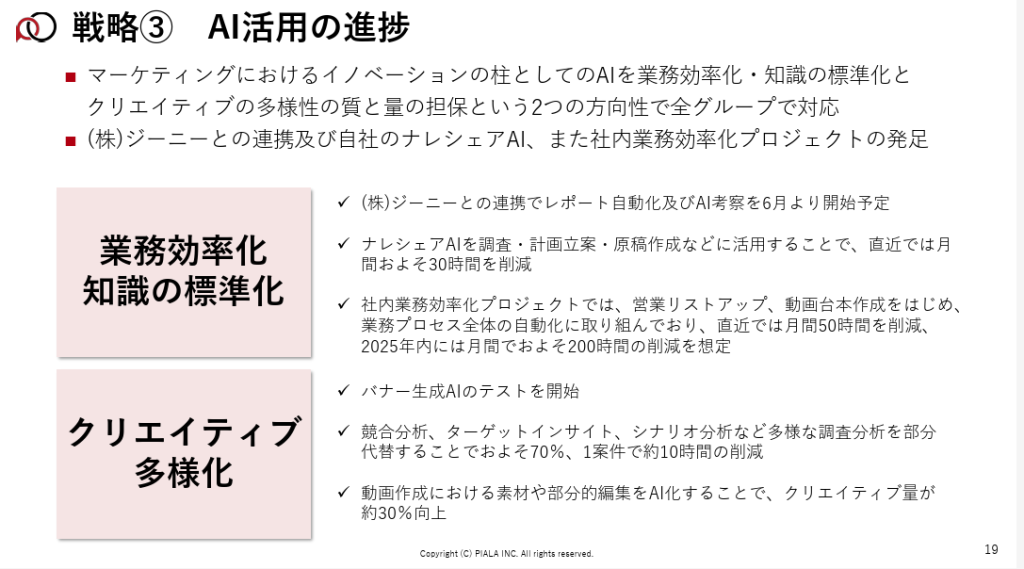

重点戦略においてCDP×AIの活用を掲げ引き続き事業を推進していくと同時に、特に戦略③にある通り「CDP×AI」モデル開発が順調に進み、CDPに集約統合された各種データのAIによる学習が進むことで成果物のアウトプット精度の向上と業務効率化に効果をあげている点が確認できる。

CDP×AI活用による具体的な成果指標として業務時間200時間の削減が想定されている。

結果として業務の効率化のみならず成果向上によるトップラインの増加により同社として過去に例を見ない高い成長率を実現することができた事例となる。

参照元:https://www.piala.co.jp/ir/library/presentation

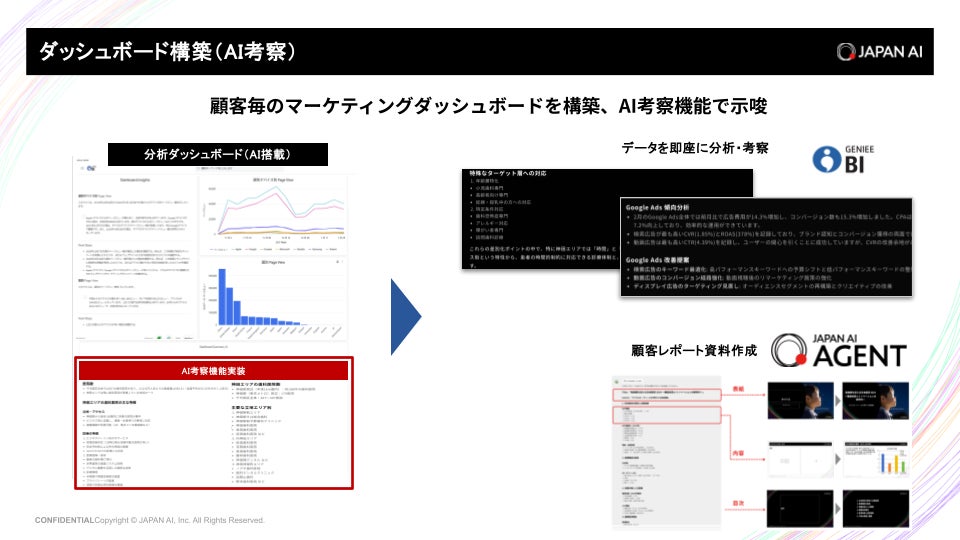

事例2:ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社は、中堅・中小企業のブランディングおよびデジタルマーケティングの広告代理店として長年事業展開をしてきました。同社の特徴は広告枠を売って終わりではなく、顧客に寄り添い伴走支援を行うことで長年信頼と実績を積み上げてきました。

しかし、同社の事業モデルは伴走型と言われるように大量のデータを収集分析し成果を産み出す労働集約型且つ工数の伴う一方で成果を出し続けるには社員が多くの時間を投下するビジネスモデルでありました。

近年、AIを用いた事業の効率化を経営上の重要施策として展開する中、CDPツールの導入と合わせ以下機能を有したAIエージェントを駆使することでコンサルティング業務の効率化だけでなく成果向上を持続的に図る事業モデルへの転換を図る意思決定を行いました。初期段階において以下の取り組みを開始しています。

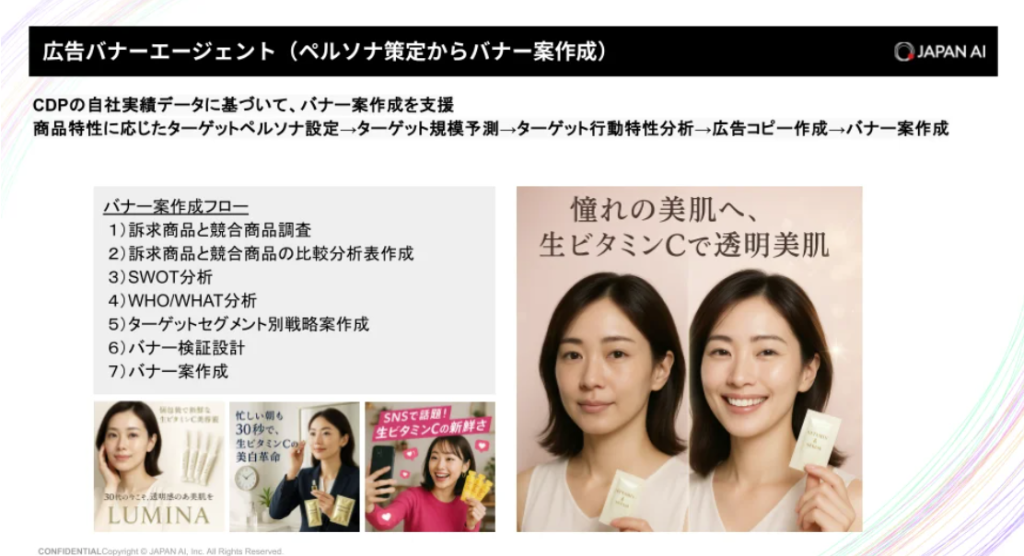

導入するAIエージェント例

・広告バナーエージェント:ペルソナ策定から素案作成まで広告バナー作成の自動化

・競合/顧客分析エージェント:競合他社のHPやSNSの分析結果、顧客動向をレポートとして生成

・広告審査エージェント:法規制・ガイドライン遵守確認の自動化(審査時間を約75%削減)

・コンサルナレッジ検索エージェント:類似案件の抽出やベストプラクティスの提案

・ブランディング戦略エージェント:企業理念・価値観、市場トレンドを踏まえた戦略策定

・SEO最適化エージェント:SEO戦略の自動化・最適化支援

・ROI予測エージェント:施策ごとのリスク評価・シナリオ分析による投資効果予測

・顧客カテゴリ分析エージェント:顧客データの自動分析・最適セグメント化

「GENIEE CDP」では、基幹システムや業務系SaaS、各種広告媒体のデータを一元管理し、さらにWEB検索データや顧客の行動データまでをリアルタイムに統合することで、従来各所に分散していた様々なデータソースを統合し、より深い顧客理解と効果的なマーケティング施策の立案が可能になります。

「GENIEE CDP」で構築したデータ基盤と、JAPAN AIが提供する最先端のAIソリューション群の統合的なアプローチにより、データドリブンな意思決定とAIによる業務効率化を同時に実現し、より戦略的で効果的なコンサルティングサービスを提供することができるようになりました。

これからは、CDPによるデータ統合で、組織全体の情報活用力を底上げする時代です。ぜひこの機会に、データの力で組織を根本から変えてみませんか。

まずはAIの専門家集団が多数在籍する企業へお気軽にご相談ください。

詳しくはこちらの問い合わせフォームからご相談ください。

※お問い合わせの際に「CDP×AIエージェント関連記事」と添えて頂くと御社の業界の事例提供と合わせスムーズに相談をお受けすることが可能です。

AI×CDPの活用で持続可能な組織への転換を

「情報迷子」から「データ活用」への転換

本記事では、「便利そうなツールを次々導入した結果、かえって複雑になってしまった」という営業・マーケティング現場の課題から出発し、データ統合ツール(CDP)を活用した解決策をご紹介してきました。

データ統合ツールが単なる「システム統合」ではなく、活動やアプトプットの質的向上を実現する戦略的投資であるということです。

データ統合がもたらす3つの変革

1. 業務プロセスの根本的改善

重複入力作業の撲滅、月次レポート作成の自動化、引き継ぎ作業の効率化により、営業担当者が本来の営業・マーケティング活動に集中できる環境を構築

2. 成果の可視化と向上

顧客行動データに基づく戦略的アプローチにより成約率の向上を実現。AI連携による自社データ活用で、一般論ではない実践的な営業戦略を立案可能

3. 組織力の強化と持続性確保

属人化していた営業ノウハウの組織資産化により、人材流動に左右されない安定した営業力を構築

投資対効果の現実的な見通し

適切な導入プロセスを経ることで、大幅な業務効率化と売上向上を同時に実現できます。段階的導入と現場の巻き込みを適切に行うことが、高い投資対効果を得るための鍵となります。

特に手動でのデータ突合作業に人員を割いている企業にとって、データ統合ツールは「人を雇うよりも確実で経済的な解決策」となる可能性が高いでしょう。

AI時代における自社データの戦略的価値

ChatGPTやClaudeなどのAIツールが普及する中、自社データの統合・蓄積により、AIの回答精度が飛躍的に向上します。業界一般論ではなく、自社の実データに基づく具体的で実践的な洞察を得られることは、今後ますます重要な競争優位となるでしょう。

成功への実践ロードマップ

現在の営業課題の明確化

最も緊急性の高い課題を特定

段階的導入計画の策定

営業活動を止めない慎重なアプローチ

現場の積極的な巻き込み

「仕事が楽になる」実感の提供

継続的な効果測定と改善

投資対効果向上のための定期的な見直し

営業やマーケティング活動で収集したデータのサイロ化・分散にお悩みの企業様へ

株式会社ジーニーでは、SFAやCRM、MAからCDP(Customer Data Platform)までをワンストップで提供可能です。現場の課題に寄り添った実践的なデータ統合ソリューションで、DXをサポートします。

マーケティング業務の効率化やデータ活用を最適化したい方は、お気軽にご相談ください。

本記事で使用した専門用語集

本記事で使用している主な専門用語を、どなたにも分かりやすく整理しました。ITやシステムに詳しくない方でも理解できるよう説明しています。

- 営業・ビジネス基本用語

-

- 営業DX

- デジタル技術を活用して営業プロセスを変革し、効率化と成果向上を実現する取り組み

- 属人化

- 特定の営業担当者だけが顧客情報や営業手法を持っている状態。その人が退職すると貴重な情報が失われるリスクがある

- 見込み客(リード)

- 商品・サービス購入の可能性がある顧客。問い合わせや展示会で名刺交換した方など

- リード管理

- 見込み客の情報を整理・管理し、効果的にアプローチするための活動

- 追客

- 一度問い合わせのあった顧客に継続的に連絡を取り、購入・契約意欲を高めていく営業活動

- 成約率

- 問い合わせや商談から実際の契約に至る割合

- 商談ステージ

- 営業プロセスを段階別に分けた管理単位(初回接触、提案、クロージングなど)

- カスタマージャーニー

- 顧客が商品・サービスを認知してから購入に至るまでの一連の体験プロセス

- 顧客育成

- 見込み客との関係を深め、購買意欲を高めていく継続的な活動

- 投資対効果(ROI)

- Return on Investmentの略。投資にかけた費用に対する効果・利益の指標

- 情報迷子

- 必要な情報がどこにあるか分からず、探すのに時間がかかる状態

- 組織・部門用語

-

- カスタマーサクセス

- 既存顧客の成功を支援し、長期的な関係を維持する部門・活動

- リモートワーク

- 自宅や外出先での勤務形態。営業活動でも一般的になった働き方

- システム・IT用語

-

- SFA(営業支援システム)

- Sales Force Automationの略。営業プロセスの管理・分析により営業効率を向上させるシステム

- CRM(顧客関係管理システム)

- Customer Relationship Managementの略。顧客情報を一元管理し、長期的な関係構築を支援するシステム

- MAツール(マーケティングオートメーション)

- 顧客の行動を自動追跡し、最適なタイミングでアプローチするシステム

- CDP(カスタマーデータプラットフォーム)

- Customer Data Platformの略。散在する顧客データを統合し、リアルタイムで一元管理・活用するためのプラットフォーム

- データ統合ツール

- 複数のシステムに分散したデータを統合し、一元的に管理・活用できるようにするツール

- API連携

- Application Programming Interfaceの略。異なるシステム間でデータを自動的に連携・共有する仕組み

- ETL方式

- Extract(抽出)、Transform(変換)、Load(読み込み)の略。データを定期的に一括処理する方式

- iPaaS方式

- Integration Platform as a Serviceの略。クラウド上でシステム間の連携を簡単に設定できるサービス

- データレイク

- 構造化・非構造化を問わず大量のデータを保存・分析できるデータ基盤

- オンプレミス

- 企業が自社内に設置・運用するシステム形態

- システムのサイロ化

- 各部署が異なるシステムを個別に導入し、データが分散・孤立している状態

- 名刺管理アプリ

- 交換した名刺の情報をデジタル化して管理するアプリケーション

- Webフォーム

- ホームページ上で顧客が問い合わせや資料請求を行う入力画面

- ユーザーインターフェース

- システムの操作画面や使い勝手

- モバイル対応

- スマートフォンやタブレットでも使いやすく設計されていること

- データ分析・活用用語

-

- データドリブン

- データに基づいて意思決定や行動を行うアプローチ

- データ可視化

- 数値データをグラフや図表で見やすく表示すること

- リアルタイム性

- データの更新や処理が即座に反映される特性

- 行動スコアリング

- 顧客の行動(Webサイト閲覧、メール開封など)を点数化して購買意欲を測定する手法

- 重複排除機能

- 同一顧客の情報が複数登録されている場合に、自動的に統合する機能

- 統一フォーマット変換

- 「株式会社」「(株)」「Co.,Ltd.」などの表記揺れを自動統一する機能

- アラート機能

- 特定の条件(顧客の行動変化など)を検知して自動通知する機能

- ダッシュボード

- 重要な指標やデータを一画面で確認できる管理画面

- 一元管理

- 分散していた情報を一箇所にまとめて管理すること

- データのバラバラ問題

- 情報が複数のシステムに散在し、全体像が把握できない状態

- 360度の視点

- 営業・マーケティング・サポートなど全部門の顧客接点データを統合した包括的な顧客理解

- AI活用

- 人工知能を使ってデータ分析や業務自動化を行うこと

- 営業活動データの種類

-

- 顧客行動データ

- Webサイト閲覧履歴、資料請求、メール開封率など顧客の行動記録

- 営業活動データ

- 商談履歴、提案内容、追客回数など営業担当者の活動記録

- 顧客属性データ

- 企業規模、業界、担当者の役職など顧客の基本情報

- 接触履歴

- 顧客との過去のやり取りや商談の記録

- 行動ログ

- 顧客のWebサイト閲覧、メール開封、資料ダウンロードなどの行動記録

- 分析手法・プロセス用語

-

- 段階的導入

- リスクを最小化するために、段階を分けて徐々にシステムを導入する手法

- 並行運用

- 新旧システムを同時に稼働させて安全に移行する手法

- ロールバック計画

- システム導入に問題が発生した場合に元の状態に戻す計画

- 変化管理

- 組織にシステムや新しい業務プロセスを定着させるための取り組み

- 時系列表示

- データを時間の流れに沿って整理・表示すること

- 重要度自動判定

- システムが自動的に顧客や案件の優先度を判断する機能

- タイミング最適化

- 顧客にアプローチする最適な時期を見極めること

- 業務効率化・自動化用語

-

- 自動レポート生成

- 月次・四半期レポートを人手を介さずに定期的に作成する機能

- 重複入力作業の撲滅

- 同じ情報を複数のシステムに入力する無駄な作業をなくすこと

- 自動引き継ぎレポート生成

- 担当者変更時に必要な情報を自動的にまとめる機能

- 予実管理の自動化

- 予算・目標と実績の比較を自動的に行う機能

- 工数削減

- 作業にかかる時間や人員を減らすこと

- 業務の標準化

- 業務プロセスや手順を統一し、誰でも同じ品質で実行できるようにすること

- ナレッジベース連携

- 過去の成功事例や注意点などの知識を自動で関連付ける機能

- セキュリティ・コンプライアンス用語

-

- 個人情報保護法

- 個人情報の適切な取り扱いを定めた法律

- データ暗号化

- データを第三者に読み取られないよう変換する技術

- アクセス権限設定

- システムの利用権限を担当者ごとに適切に管理すること

- セキュリティ要件

- システムに求められる安全性の基準

- データ移行時の情報欠損リスク

- システム変更時にデータが失われる可能性

- バックアップ確保

- 重要なデータの複製を安全な場所に保存すること

- 人材・組織体制用語

-

- ITスキルレベル

- システムやデジタルツールを使いこなす能力の程度

- 現場の巻き込み

- システム導入時に営業担当者の協力と積極的な参加を促すこと

- IT専任者

- システムの管理・運用を専門に行う担当者

- ベテラン営業担当者

- 豊富な経験と実績を持つ営業スタッフ

- 成果指標・効果測定用語

-

- KPI

- Key Performance Indicatorの略。目標達成度を測る重要業績評価指標

- 予実管理

- 予算・目標と実績を比較して進捗を管理すること

- 競争優位

- 他社に対する優位性や差別化要因

注:この用語集は、記事内で実際に使用されている専門用語を中心に構成しており、どなたでも理解できるよう平易な言葉で説明しています。記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。