DXを阻むデータのサイロ化・属人化を解決【CDPツール】とは?

営業・マーケ組織が直面する情報継承、分散課題

生産年齢人口減少に伴う人手不足を背景にいま企業が避けて通れない課題の1つとして、

優秀な人材の流出

があります。特に営業・マーケティング職においては、専門知識の習得や顧客、媒体側との関係構築に一定の期間を要すこともあり、人材育成の学習コストが高く、一度離職されると同等の人材を再確保することは極めて困難です。

実際に、厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、全職種における平均離職率が15.4%(※)となっており、特に営業職についてはこの数値を大きく上回る傾向にあります。

優秀な人材が退職した後に起こる問題

営業やマーケティング担当者が退職した際、多くの企業で以下のような問題が発生しています。

どこに必要な情報があるのかわからない

SFA、CRM、MA、メール、個人のExcelやスプレッドシートで作成・管理された顧客カルテやパスワードや権限制限のかかったファイルが開けないなど、情報が各種ツールに分散して探すのに一苦労。

各システムから必要な情報を集約、整理し、経営層にアウトプットする方法が確立されていない問題

複数のシステムに分散する情報を統合して、意思決定に必要な形で報告する仕組み化が図れていない。

分散した情報から読み解いた商談のポイントや顧客の特性が、担当者の頭の中にある

各システムの断片的な情報を統合し、顧客の真のニーズや商談成功の要因を理解するノウハウが属人化している。

総じてまとめると顧客に関する様々な情報やデータが部署ごとに分断。集約・統合されていないことで社内に分散。つまり情報のサイロ化が根本原因となっていることがわかります。

参照元:

- 厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/gaikyou.pdf

- GENIEE「SFAを導入したけど失敗してしまったパターンとは?」https://geniee.co.jp/media/sfa/20180315_sfa_failure_cases/

次章では、問題の根本原因である情報・データの「サイロ化」について詳しく解説します。

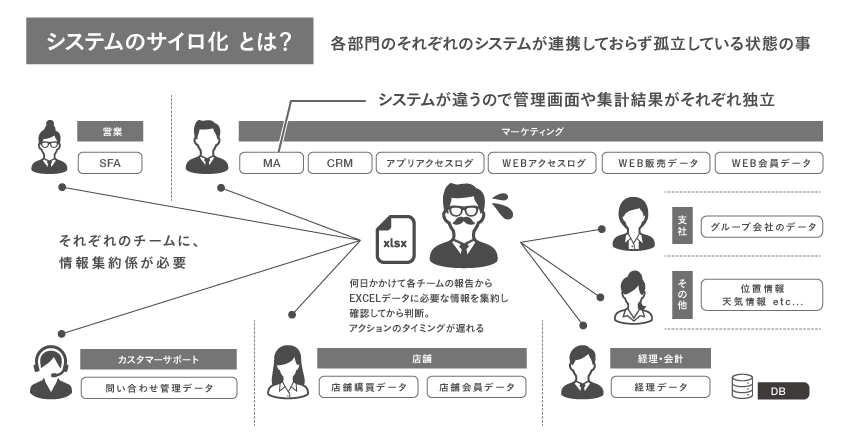

現代の企業が抱える課題:情報の「サイロ化」とは?

情報サイロ化とは:部門・ツール・システム間でデータや情報が分断し孤立化する現象

サイロ化とは、企業内の各部門やシステム、ツールがそれぞれ別々に独立して管理・運用されることで、情報が一元的に管理されず孤立してしまう事象です。農業で使われる「サイロ(貯蔵庫)」のように、情報が各部門縦割りに分断され各部署に閉じ込められてしまうことから名付けられました。

例えば、営業部門はSFA、マーケティング部門はMAツール、経理部門は会計システムと、同じ顧客情報が別々のシステムで管理されているため、全体像の把握が困難となっています。

サイロ化が生まれる3つの原因

情報のサイロ化に至る要因としては以下の3つが考えられます。

1. 部門別に別々のシステムを導入し運用

多くの企業では、各部門が時期や目的を異にしてシステムを導入してきました。営業部門が先にSFAを導入し、その後マーケティング部門がMAツールを、経理部門が会計システムを導入するといった具合です。

その結果、各システムがそれぞれ独立し運用され、データを統合しようとしても技術的制約や連携コストの課題で頓挫するといったことも。

2. 各部門の独自業務要件への対応

各部門には以下のように固有の業務要件があります。

営業部門:商談進捗管理、顧客接触履歴

マーケティング部門:リード獲得、キャンペーン管理・効果測定

経理部門:請求管理、入金確認

これらの要件に各所最適化されたシステムを選択した結果、部門ごとに異なるシステムが導入され、情報の分断が生まれやすい環境が形成されました。

3. システム間連携の技術的・コスト的障壁

システム同士の連携には、API開発やデータ形式の統一、クレンジングなど、高度な技術知識と多額のコストが必要となります。また、昨今のIT専門の人材不足等により、システム間連携の実現が困難な状況にあります。

データのサイロ化による弊害(デメリット)

同じ顧客情報の重複管理・重複入力の手間が発生

新規顧客獲得時、各部署ではSFA、CRM、MA、会計システムなど複数のシステムに同じ情報を入力する必要があり同じ顧客情報を複数部署で重複入力している場合が見受けられます(一部のツール間で自動連携している場合もありますが全てのシステムが自動連携はしていないのではないでしょうか)。

そうなると各部署で工数をかけ名寄せや入力を行う必要があり、本来の営業やマーケティング担当者がやるべきコア業務の活動時間が奪われてしまいます。

部門間での情報共有不足

営業やマーケティング部門が把握する顧客の課題や要望が他部門に共有されないため、一貫性のない顧客対応が発生します。営業が「価格重視」と認識する顧客に、マーケティングが「高付加価値」キャンペーンを展開してしまうなどの齟齬が生まれるなどが良い例です。

顧客対応の一貫性欠如

顧客情報の分散により、問い合わせに対して部門ごとに異なる回答をしてしまうリスクがあります。これは顧客満足度低下や信頼関係悪化につながり、売上機会の損失を招きます。

同じ内容のメール二重送付や購入直後の顧客に対して同じ商材に対しての新規顧客向けクーポン情報を送付するなどの例も該当します。顧客情報が統合されていないことで起こり得る事象です。

次章では、このサイロ化を解決する1施策として注目を集めている「CDP(カスタマーデータプラットフォーム)」について詳しく解説します。

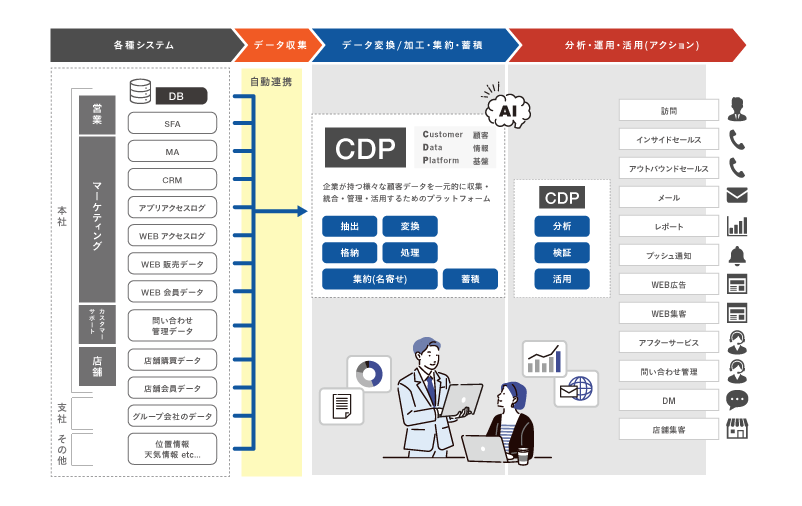

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)とは?

データ統合の基本概念と仕組み

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)とは、端的には企業が持つ顧客の属性データや行動データをリアルタイムに集約・統合・管理・分析可能なプラットフォームです。

役割をキーワードで表現すると、リアルタイム連携、統合、管理、セグメンテーション・アクティベーション、インサイト(分析)となります。

従来、企業の顧客情報は営業部門のSFAツール、マーケティング部門のMAツール、経理部門の会計システムなど、各部門のシステムに分散していました。

CDPは、これらの各ツールに散在する顧客データを自動連携することで一箇所に集約し、統合管理することで顧客一人ひとりの動きや全体像(カスタマージャーニー)を把握できるようにします。

具体的には、以下のようなデータを統合します。

営業活動で収集蓄積されたデータ(SFA/CRMと連携)

見込み顧客や商談実施済顧客の実名データ、商談履歴、提案内容、成約状況等

Webサイト・アプリデータ、マーケティング活動により収集蓄積されたデータ(MAや広告媒体などと連携)

WEBサイト閲覧履歴、EC購入履歴、サイト内滞在時間、広告キャンペーンの反応、メール開封率等

サイロ化解消の切り札:部門横断データ統合管理の実現

CDPツール最大の特徴は、部門やツール・システムの壁を越えてデータを統合管理できることです。従来、営業部門とマーケティング部門が別々に管理していた同一の顧客情報を、一つのプラットフォーム上で統合管理できます。

例えば、マーケティング担当者も顧客の状態やステータスを把握して、適切なタイミングでフォローアップキャンペーンを実施できます。

また、CDPツールの特徴として、企業が既に導入している様々なシステムと連携できる「データコネクト」の役割も果たせる柔軟性を兼ね備えています。

各システムからデータを自動収集し、リアルタイムで統合・更新することで、常に最新の顧客情報を全部門で共有することなども可能になります。

従来ツールとの決定的な違い

従来のCRMやSFAが「部門特化型」のツールであったのに対し、CDPは「全社横断型」のプラットフォームです。

従来ツールの限界

- 各部門が独自にシステムを運用

- 同じ顧客情報を複数回入力

- 部門間での情報共有が困難

- データのサイロ化を誘発

CDPツールの汎用性と優位性

- 全部門の顧客データを一元管理

- 一度の入力で全システムに反映

- リアルタイムでの情報更新が可能

CDPは単なるデータ管理ツールではなく、DX推進の基盤として、企業全体の顧客対応力や分析力の向上を実現します。

次章では、CDPツールを導入することで生まれる変化や具体的な導入活用シーンについて触れていきたいと思います。

営業・マーケの現場が変わる:データサイロ化解消メリット

顧客対応力・満足度向上

CDPツールの導入によって、従来部門ごとに管理・分散していた顧客情報が統合管理できるようになることで一顧客に対して一貫性のある営業やマーケティング活動やサポート対応が実現でき、顧客満足度の向上につながります。

データ活用プロセスの標準化

従来の営業・マーケティング現場では、担当者の「勘と経験」に依存した属人的な活動が行われる場面も多く見られます。CDPツールを導入することで、暗黙知がデータとして可視化・標準化されるようになります。

投資対効果(人件費削減・売上向上とROI改善)

人的リソースと機会損失の比較

従来手動で行っていたデータクレンジングや名寄せ、統合作業には、各部門に専任担当者を配置する必要がありました。またデータ分析を行い際にも、SQLを書いて各ツールからデータを抽出・集計する必要があり、営業部やマーケティング部門から情報システム部門に対して、必要なデータ抽出条件を提示し、数日がかりでデータの抽出や統合を行う必要がありました。依頼するほうもデータを抽出集計するほうにも双方一定の知識や工数が必要でした。

システム部門の平均年収は国内平均で約558万円、データ統合に特化したITエンジニアであれば年収600万円以上が相場となります(恐らく実態はとてもその程度では収まらないというのが各企業マネジメント層における共通認識かと思います)。

仮に各チーム(営業・マーケティング・経理)にデータ管理担当者を配置した場合では、年間人件費558万円 × 3名 = 約1,674万円ものコストがデータ統合・分析の下処理だけのために必要となります。

希少なデジタル人材を単純なデータ統合業務に配置することで、本来であれば新規事業開発やシステムの改修、AI活用などの付加価値の高い業務に活用できないリスクも発生します。

経済産業省の「IT人材需給に関する調査」によると、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると予測されており、貴重なデジタル人材を定型的なデータ統合作業に割り当てることは、企業の競争力向上の観点から大きな損失となります。

これらのリスクをCDPツール導入により解消できる可能性があります。

一定の初期導入コストと月額費用は必要となりますがそのコストは人件費までには至らず、中長期的には大幅なコスト削減と、デジタル人材のコア業務への集中投下できる環境構築が可能となります。

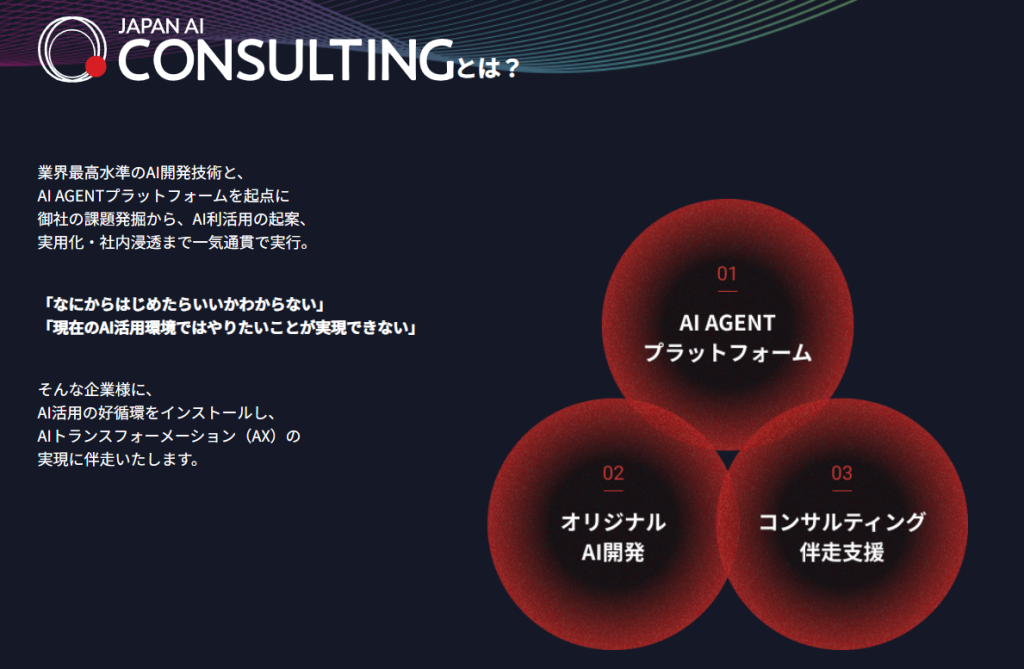

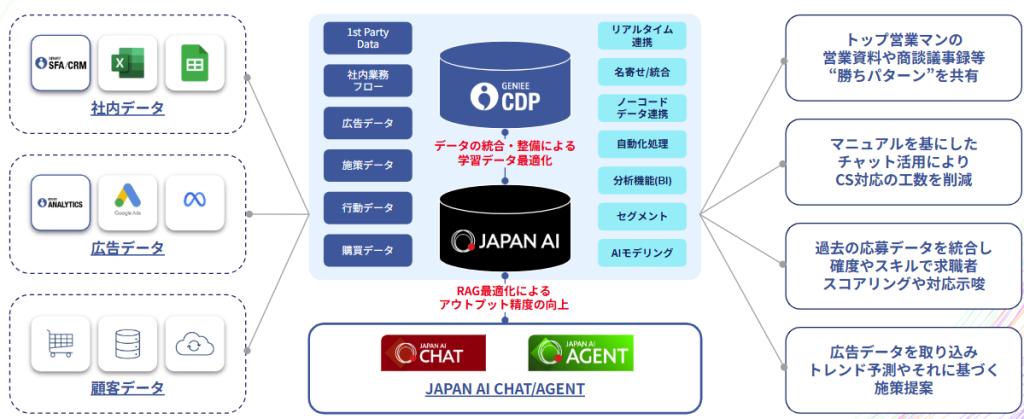

AX時代の最新データ活用戦略「CDP×AIエージェント」連携モデル

CDPツールは高精度なRAGを搭載した「AIエージェント」と連携することで、企業内外から収集蓄積したありとあらゆるデータを情報を整理・統合し、より精度の高い情報を効率的に利活用するといった新しいビジネスモデルを構築することが可能な時代となっています。

しかし、それらの具体的な導入までのプロセスをイメージすることはそう容易いことではありません。

その画期的なCDPとAIの融合によるイノベーションを実現するにあたり、いま国内外各業界から高い注目を集めているサービスがあります。

それが株式会社JAPAN AIが提供を開始したJAPAN AI CONSULTINGです。

JAPAN AIコンサルティング AX(AIトランスフォーメーション)概要

※公式HPより抜粋

これから企業は営業やマーケティングで収集蓄積した顧客情報だけでなく企業活動で得られる膨大なデータ資産をCDPを介在させることでリアルタイムで集約・統合し、精度の高いRAGを搭載したAIエージェントが自律的に考えデータを分析、活用することで様々な業務を高いレベルで実行する。このAI活用×データ利活用の黄金サイクルの実現が企業の生産性を向上させると同時に今後の生き残りを決定づけると言っても過言ではないのです。

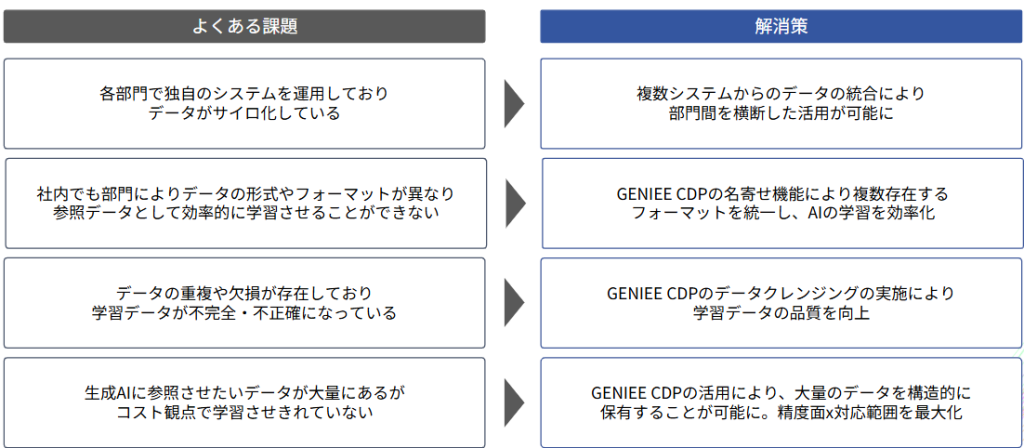

しかし、いざ生成AIやAIエージェントを社内に導入するとなった際に、すぐに導入するにはいくつか超えるべき障壁や課題があります。

AI活用においてよくある課題感とその解決策

実はAIエージェントを導入する際に(情報・業務の精度に影響する)最も重要な点として、正確な情報をアプトプットさせるためのデータの集約・整理・統合(データの下処理)実施有無があります。

そのAIが読み込み学習するデータの下処理過程がRAGの精度を決定付けるといっても過言ではありません。

そういった課題に対してアプローチ可能なサービスが

AI搭載次世代型データプラットフォーム GENIEE CDP(DB)の基盤構築となります。

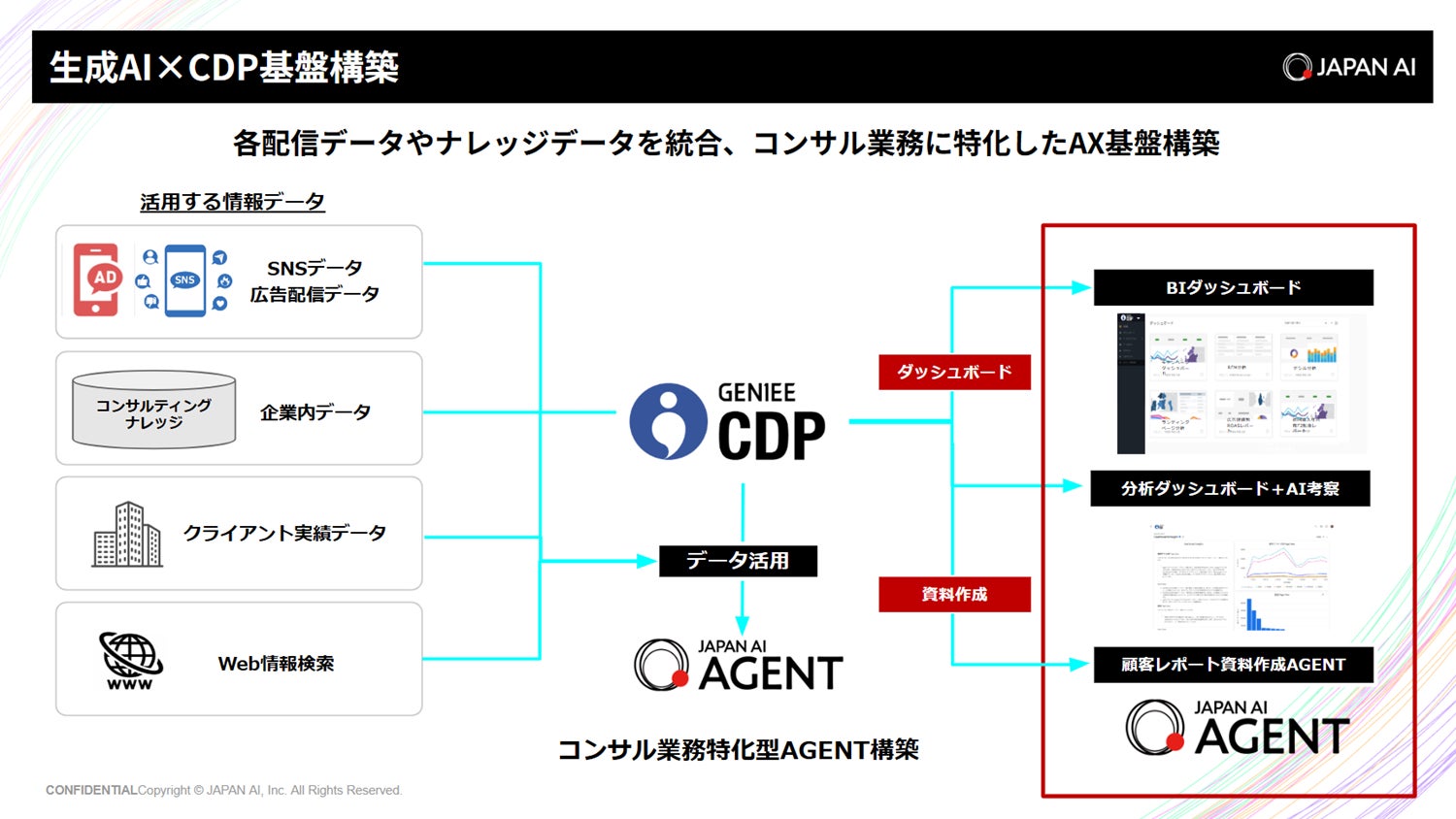

※以下概念図イメージとなり実際には顧客課題・ニーズに応じカスタマイズした要件定義を行います

・CDPを活用し社内で保有している各種データを統合。施策やRAGに活用できる形への加工を自動化

・生成AI活用によるアウトプットの精度を高め、さらなる生産性の向上を実現

CDP×AIエージェント業界活用事例

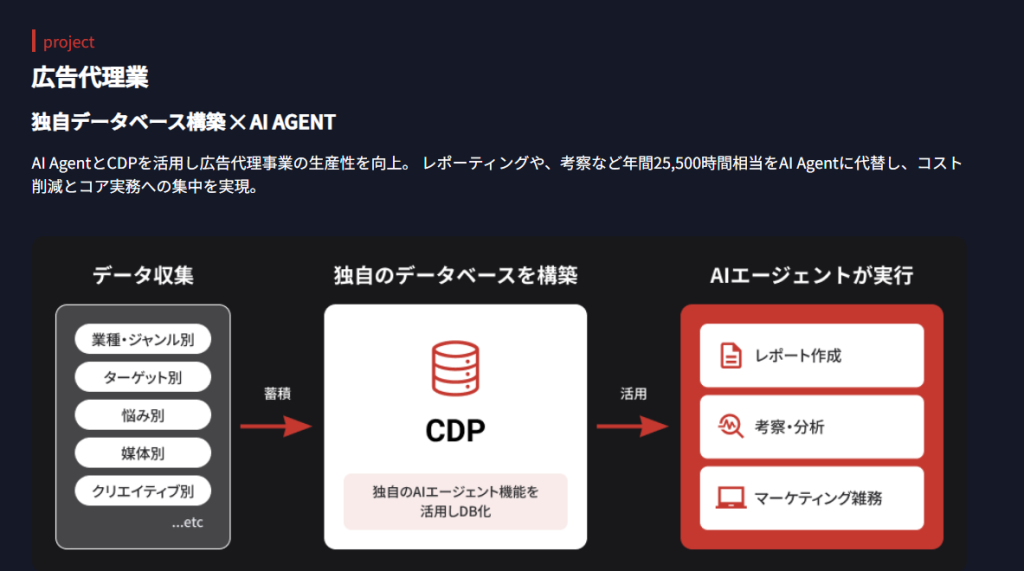

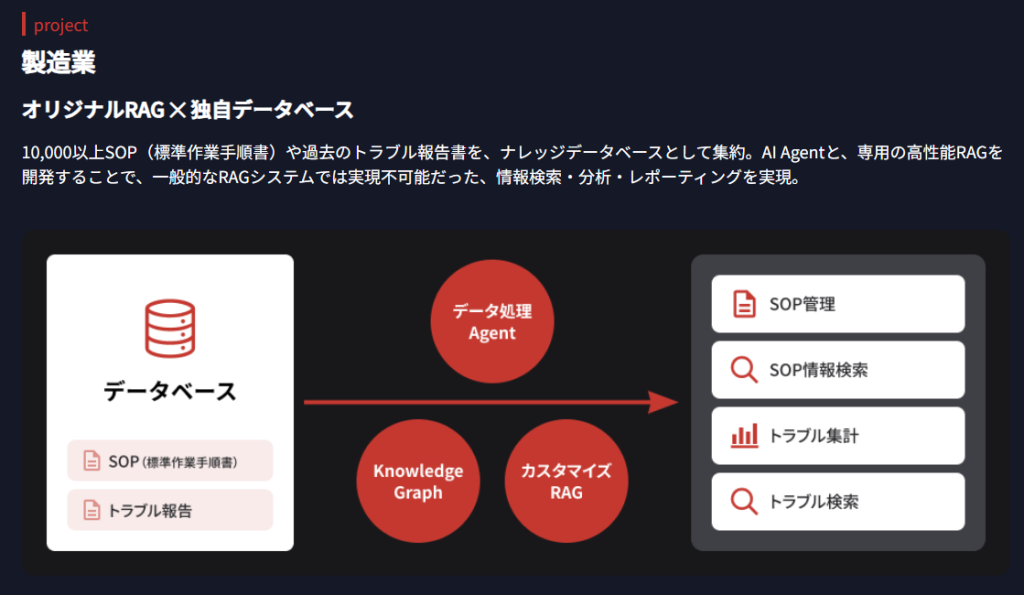

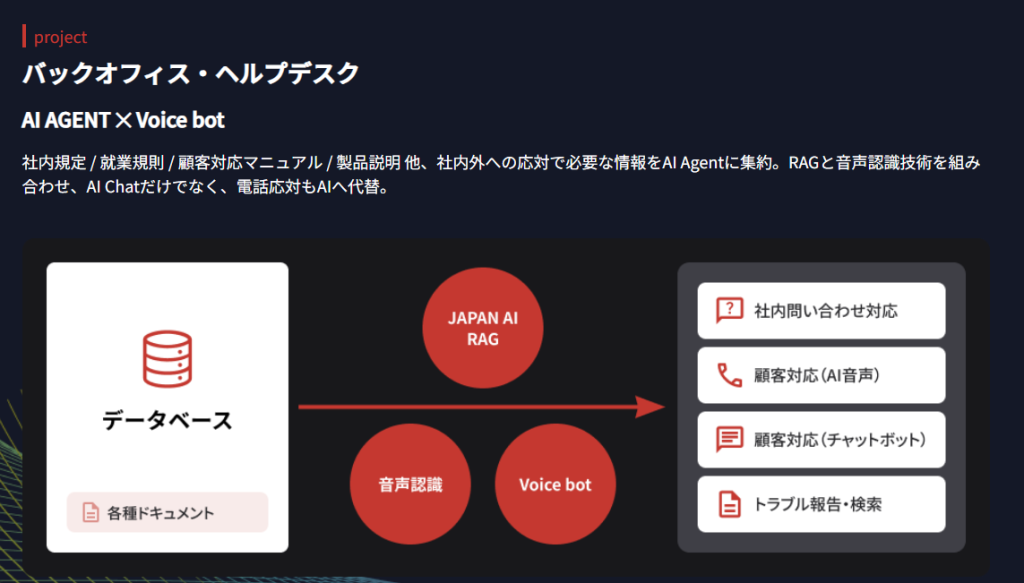

では実際に業界毎のAIエージェント×CDPモデルを使った活用シーンを見ていきましょう。ここでは3つの業界における活用例を紹介します。

広告代理店モデル

製造業提供モデル

バックオフィス・ヘルプデスク活用モデル

次章では、更に分かりやすく業界を特定した具体的な導入事例を紹介できればと思います。

【発展型】CDP×AIエージェント連携(広告代理店)モデル

昨今特に競争が激しくAI活用による業務効率化が必須課題となっている広告代理店業界におけるAIエージェント×CDPの活用事例を紹介します。

事例1:株式会社ピアラ

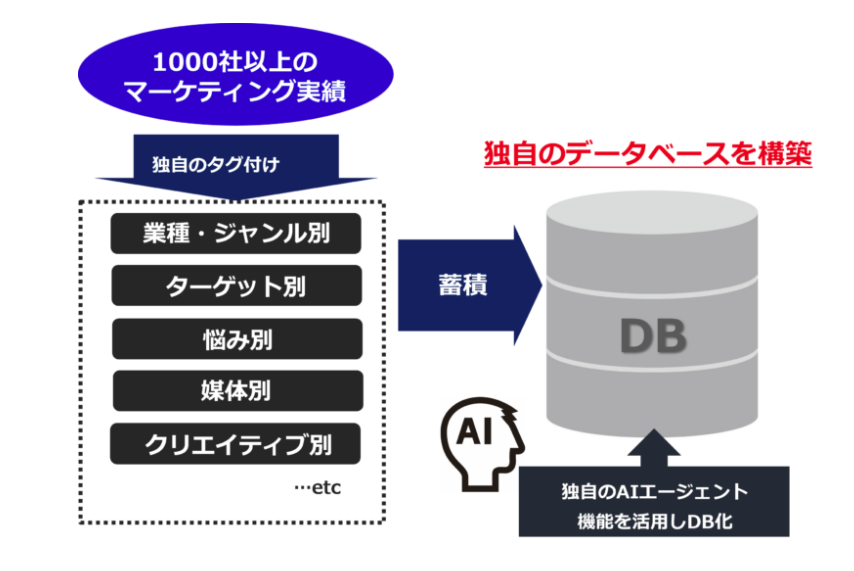

株式会社ピアラは中堅中小企業を中心に設立以来20年間にわたり、1000社以上のクライアントに対し、YahooやGoogleのWEB広告などの他、認知から理解・共感、購入、そしてファン化に至るまで、ダイレクトマーケティングを中心とした包括的なマーケティング支援を提供してきた中堅の広告代理店となります。

同社では多岐にわたる業種やジャンル、ターゲット、顧客の悩み、媒体、クリエイティブなど、独自のタグ付けを行った多岐にわたるデータを大量に蓄積しており、それに基づいてクライアントのニーズに最適な広告戦略を日々行ってきましたが、これらの大量且つバリエーション豊富なデータは、広告運用の精度を高めるための貴重な資産である一方で同社内だけではうまく活用しきれていないといった課題も同時に抱えていました。

そこで同社は株式会社ジーニーのグループ企業となる株式会社JAPAN AIが提供するAIエージェントサービスとGENIEE CDPを連携し活用することで、広告レポート作成の他クライアント向けに従来大半を手作業行っていたクライアント支援業務を大幅に効率化することを実現しました。

これにより、同社は人的リソースをコンサルティングなどより戦略的な業務に集中できる体制を実現し収益構造の転換を図っています。

さらに、どのクリエイティブが最も費用対効果が高いかをAIが自動で分析し、その要素を言語化して、新しいクリエイティブを生成することで、クリエイティブ制作のスピードと質を飛躍的に向上させる取り組みも同時に進めています。

自動生成したクリエイティブを直接各媒体プラットフォーム(Meta、Google、Yahoo!、LINE等)へ入稿し、運用結果を再び広告レポートとして自動生成することで、PDCAサイクルを効率的かつ効果的に実行できるようになります。

それにより、同社が支援するクライアントはWEB広告の費用対効果を最大化し、新規顧客の獲得を加速させることが可能となるのです。

AIによるリアルタイムな効果測定と分析に基づき、迅速な改善策を講じることで、PDCAサイクルを高速化し、継続的な効果向上と限られた予算で最大の効果を引き出し、CPAの改善、ROASの向上に貢献するといった取り組みを開始し業界内外からも高い注目を集めている事例となります。

今後は更にCDP×AIエージェントの連携を深化させることより、広告運用の自動化と効率化、ターゲティングとパーソナライズの精緻化、高速PDCAサイクルの実現を通じて、クライアントに対してより高い価値を提供するだけでなく、業務効率の向上により、クライアントはより迅速かつ効果的なマーケティングを展開することが可能となり、ビジネスの成長を加速させることが期待されています。

CDP×AIエージェント導入後効果可視化

※同社公開済決算資料より抜粋

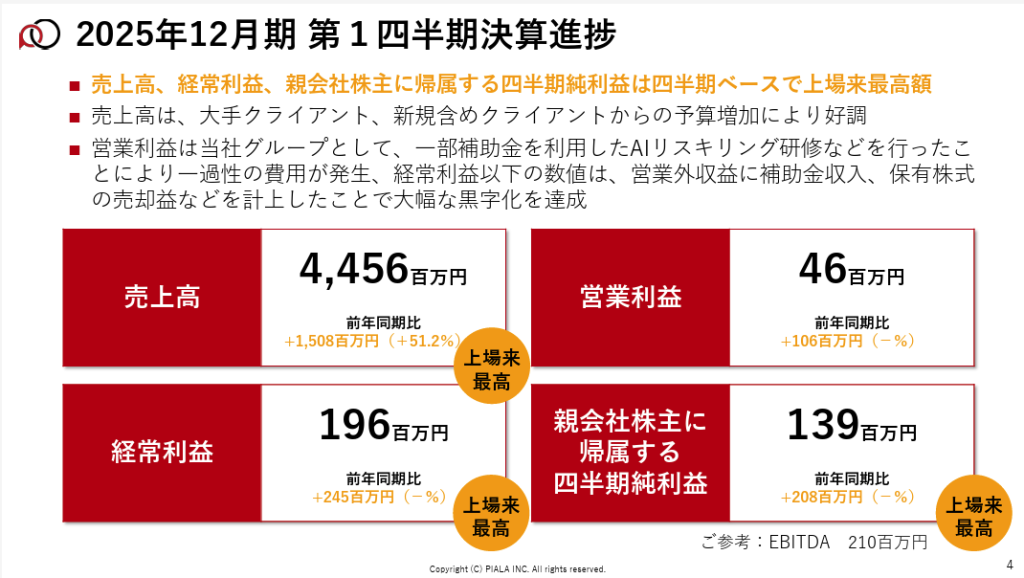

CDP×AIエージェントモデル導入開始は2024年12月。開発期間も考慮した導入後約半年となる2025年2025年5月15日に開示された第1四半期決算(2025年1月~3月)資料内でその効果を確認することができてます。

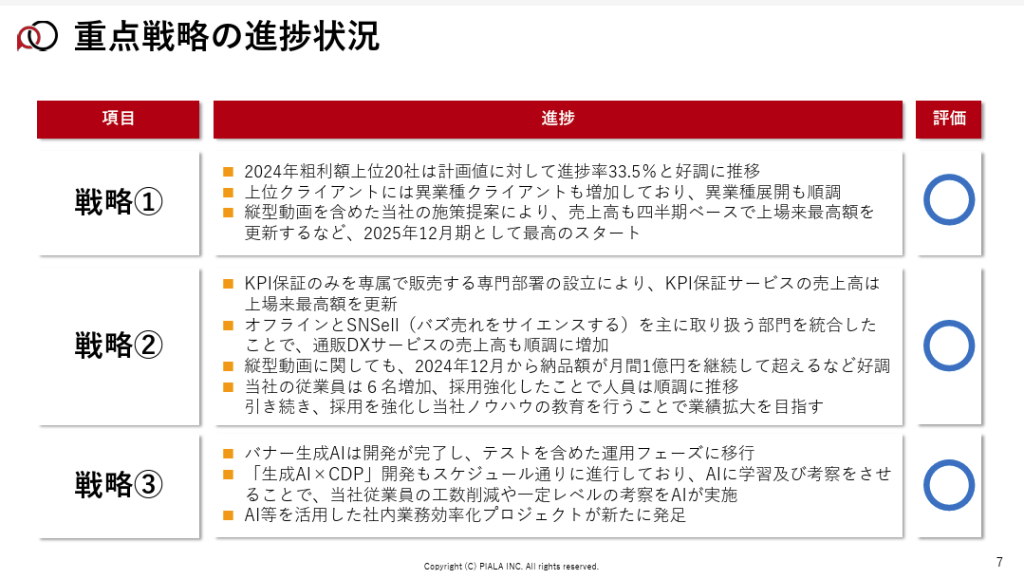

まず売上高は四半期ベースで過去最高額に到達し業務効率化だけでなくトップラインの向上が可視化されました。

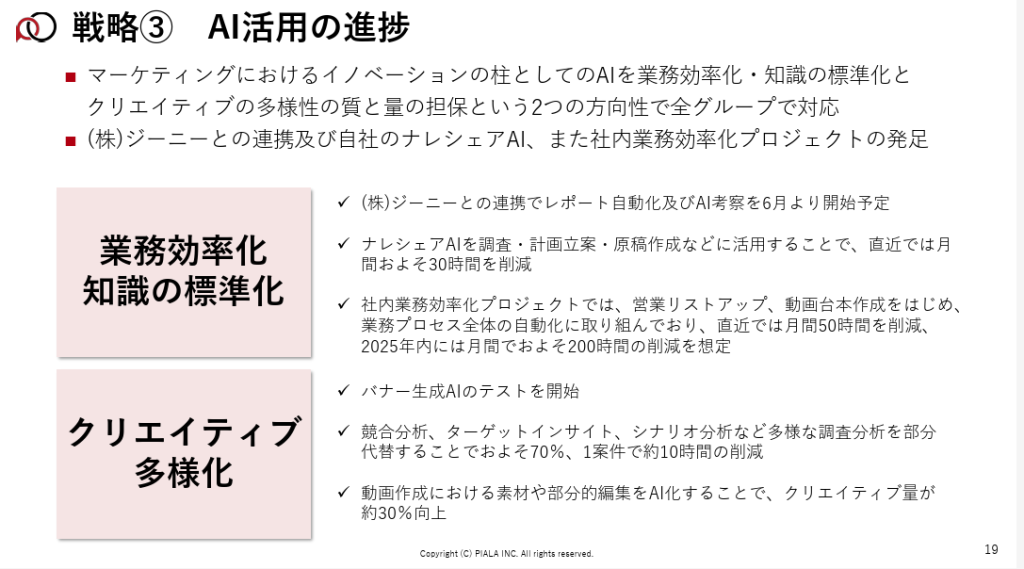

重点戦略においてCDP×AIの活用を掲げ引き続き事業を推進していくと同時に、特に戦略③にある通り「CDP×AI」モデル開発が順調に進み、CDPに集約統合された各種データのAIによる学習が進むことで成果物のアウトプット精度の向上と業務効率化に効果をあげている点が確認できます。

CDP×AI活用による具体的な成果指標として業務時間200時間の削減が想定されています。

結果として業務の効率化のみならず成果向上によるトップラインの増加により同社として過去に例を見ない高い成長率を実現することができました。その背景には昨年末導入を開始したCDPとAI連携によるデータ活用が業務効率化と同時に成果物アウトプットの質向上が寄与している点は言うまでもありません。

参照元:https://www.piala.co.jp/ir/library/presentation

事例2:ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社は、中堅・中小企業のブランディングおよびデジタルマーケティングの広告代理店として長年事業展開をしてきました。同社の特徴は広告枠を売って終わりではなく、顧客に寄り添い伴走支援を行うことで長年信頼と実績を積み上げてきました。

しかし、同社の事業モデルは伴走型と言われるように大量のデータを収集分析し成果を産み出す労働集約型且つ工数の伴う一方で成果を出し続けるには社員が多くの時間を投下するビジネスモデルでありました。

近年、AIを用いた事業の効率化を経営上の重要施策として展開する中、CDPツールの導入と合わせ以下機能を有したAIエージェントを駆使することでコンサルティング業務の効率化だけでなく成果向上を持続的に図る事業モデルへの転換を図る意思決定を行いました。初期段階において以下の取り組みを開始しています。

導入するAIエージェント例

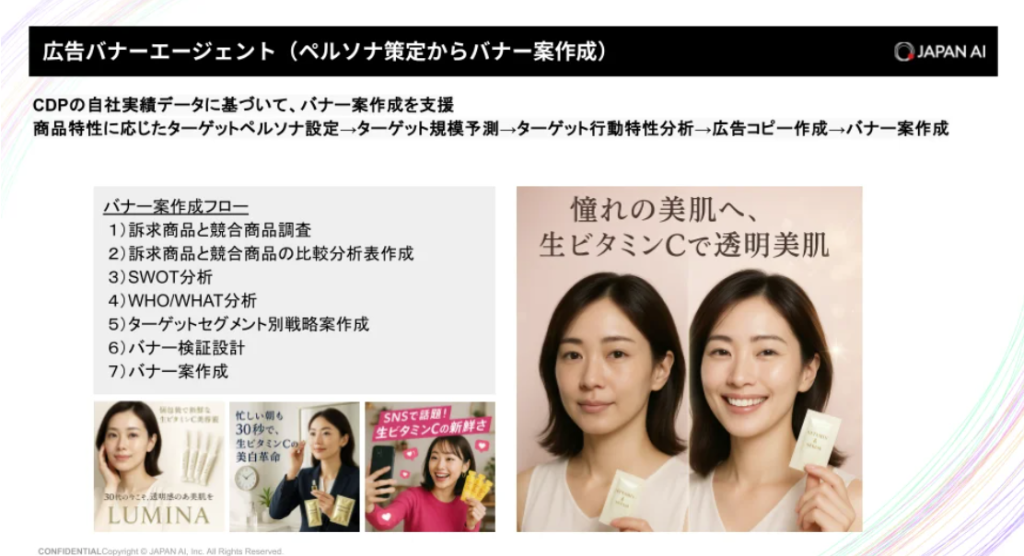

・広告バナーエージェント:ペルソナ策定から素案作成まで広告バナー作成の自動化

・競合/顧客分析エージェント:競合他社のHPやSNSの分析結果、顧客動向をレポートとして生成

・広告審査エージェント:法規制・ガイドライン遵守確認の自動化(審査時間を約75%削減)

・コンサルナレッジ検索エージェント:類似案件の抽出やベストプラクティスの提案

・ブランディング戦略エージェント:企業理念・価値観、市場トレンドを踏まえた戦略策定

・SEO最適化エージェント:SEO戦略の自動化・最適化支援

・ROI予測エージェント:施策ごとのリスク評価・シナリオ分析による投資効果予測

・顧客カテゴリ分析エージェント:顧客データの自動分析・最適セグメント化

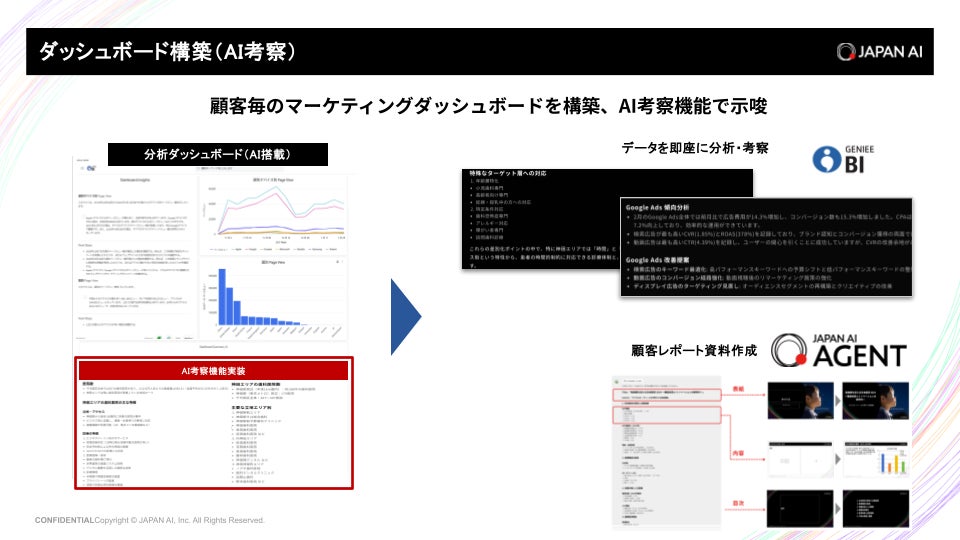

「GENIEE CDP」では、基幹システムや業務系SaaS、各種広告媒体のデータを一元管理し、さらにWEB検索データや顧客の行動データまでをリアルタイムに統合することで、従来各所に分散していた様々なデータソースを統合し、より深い顧客理解と効果的なマーケティング施策の立案が可能になります。

「GENIEE CDP」で構築したデータ基盤と、JAPAN AIが提供する最先端のAIソリューション群の統合的なアプローチにより、データドリブンな意思決定とAIによる業務効率化を同時に実現し、より戦略的で効果的なコンサルティングサービスを提供することができるようになりました。

AI×CDPの活用で持続可能な組織への転換を

以上のように現代の企業が抱える課題は、もう小手先の改善では乗り切れません。経営層やDX推進者の皆様が本当に目指すべきは、データを武器にした持続可能な強い組織づくりです。

まずは小さく始めてみませんか

- 今のデータ状況を整理する:どこにどんなデータがあるのか、まずは現状把握から

- CDP導入の青写真を描く:理想の姿に向け、段階的な計画を立てる(伴走支援を受けながらで可)

- 成果を数字で追いかける:データ統合の効果を、可視化できる仕組みの構築(ダッシュボード等)

- 成功体験を全社に広げる:成功事例(部署)を他部署にも横展開

これからは、CDPによるデータ統合で、組織全体の情報活用力を底上げする時代です。ぜひこの機会に、データの力で組織を根本から変えてみませんか。

まずはAIの専門家集団が多数在籍する企業へお気軽にご相談ください。

詳しくはこちらの問い合わせフォームからご相談ください。

※お問い合わせの際に「CDP×AIエージェント関連記事」と添えて頂くと御社の業界の事例提供と合わせスムーズに相談をお受けすることが可能です。

本記事で使用した専門用語集

本記事で使用している主な専門用語を、どなたにも分かりやすく整理しました。ITやシステムに詳しくない方でも理解できるよう説明しています。

- 営業・ビジネス専門用語

-

- 営業DX

- デジタル技術を活用して営業プロセスを変革し、効率化・高度化を図る取り組み

- 属人化

- 特定の営業担当者だけが顧客情報や営業手法を持っている状態。担当者が退職すると、貴重な顧客情報や営業ノウハウが失われてしまうリスク

- 営業管理ツール決済者

- 営業システムの導入・変更を決定する権限を持つ管理者

- 営業DX推進者

- 企業内でデジタル技術を活用した営業プロセス改革を主導する責任者

- データドリブン

- データに基づいて意思決定や行動を行うアプローチ。「勘と経験」に頼らない営業手法

- 離職率

- 一定期間内に退職した従業員の割合。厚生労働省調査では全職種平均15.4%

- システム・IT専門用語

-

- CDP(カスタマーデータプラットフォーム)

- 企業内に散在する顧客データを統合し、リアルタイムで一元管理・活用するためのプラットフォーム

- SFA(営業支援システム)

- Sales Force Automationの略。営業プロセスの管理・分析により営業効率を向上させるシステム

- CRM(顧客関係管理システム)

- Customer Relationship Managementの略。顧客情報を一元管理し、長期的な関係構築を支援するシステム

- MAツール

- マーケティングオートメーションツール。顧客の行動を自動追跡し、最適なタイミングでアプローチするシステム

- オンプレミス型システム

- 企業が自社内に設置・運用する基幹業務システム。クラウド型と対比される自社運用型

- API連携

- 異なるシステム間でデータを自動的に連携・共有する仕組み

- サイロ化

- 企業内の各部門やシステムが独立して運用され、情報が共有されずに孤立してしまう現象。農業の「サイロ(貯蔵庫)」が語源

- リアルタイム性

- データの更新や処理が即座に反映される特性

- データ・分析専門用語

-

- データ入力地獄

- 複数のシステムに同じ情報を何度も入力しなければならない非効率な状況

- データ統合

- 複数のシステムに散在するデータを一箇所にまとめること

- 顧客の全体像

- 営業・マーケティング・サポートなど全部門の顧客接点データを統合した包括的な顧客理解

- 行動履歴

- 顧客のWebサイト閲覧、メール開封、資料ダウンロードなどの行動記録

- 購買パターン

- 顧客の商品・サービス購入における傾向や特徴

- 組織・業務専門用語

-

- 部門間連携

- 営業・マーケティング・経理など異なる部署間での情報共有や協力

- 情報継承

- 担当者が変更になった際に、顧客情報や業務ノウハウを引き継ぐこと

- 見えないコスト

- 直接的には見えにくいが、実際には企業の負担となっている隠れたコスト

- デジタル社員

- 24時間365日稼働し、ヒューマンエラーが発生しないシステムの比喩表現

- 伴走力

- システム導入から運用定着まで継続的にサポートする能力

- 効果・成果指標用語

-

- ROI(投資対効果)

- Return on Investmentの略。投資にかけた費用に対する効果・利益の指標

- 営業生産性

- 営業活動における効率性や成果創出能力

- 一貫性のある顧客対応

- どの部門に問い合わせても同じレベルのサービスを受けられる状態

- セキュリティ・コンプライアンス用語

-

- データ暗号化

- データを第三者に読み取られないよう変換する技術

- アクセス制御

- システムの利用権限を担当者ごとに適切に管理すること

- ISO27001

- 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格

- 業界別専門用語

-

- 広告・マーケティング業界

- 広告代理店、マーケティング支援会社などの業界

- 小売・EC業界

- 小売店舗やオンラインショップを運営する業界

- 金融・保険業界

- 銀行、証券、保険会社などの金融サービス業界

- メーカー(消費財)

- 日用品や食品などの消費者向け商品を製造する企業

- 不動産業界

- 不動産の売買・賃貸・管理を行う業界

注:この用語集は、記事内で実際に使用されている専門用語を中心に構成しており、どなたでも理解できるよう平易な言葉で説明しています。記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。