基幹システムをリプレイスする際の手順や失敗しないためのポイントを解説!

基幹システムのリプレイスとは、老朽化した基幹システムを新しいシステムに刷新する取り組みです。適切な準備と段階的なアプローチにより、業務効率化とコスト削減を同時に実現できます。

本記事では基幹システムリプレイスの必要性や5つのメリット、具体的な準備手順について解説します。実施方法や失敗しないためのチェックポイント、リプレイス後の運用方法もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

基幹システムとは

基幹システムとは、企業の中核となる業務を支えるシステム群で、財務会計・人事管理・生産管理などの主要機能を統合したものです。企業の日常業務において必要不可欠な情報処理を担当し、事業の基盤として機能します。

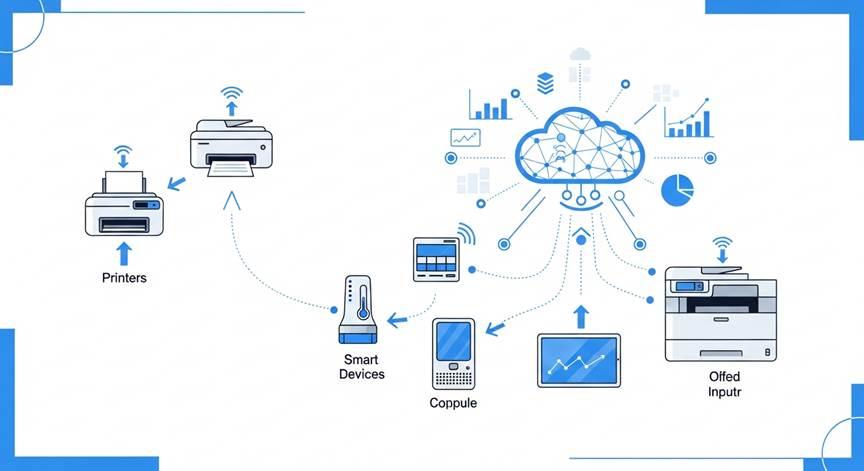

基幹システムは企業全体のリソースを統合的に管理し、各部門間での情報連携を円滑化するシステムです。現代の基幹システムはERP(統合基幹業務システム)として発展しており、部門別に分散していた業務システムを一元管理します。

ERPの基礎からERPパッケージの選び方まで完全ガイド12選

基幹システムをリプレイスする際の手順や失敗しないためのポイントを解説!

基幹システムのリプレイスの必要性

基幹システムのリプレイスは、企業の持続的成長と競争力維持のために不可欠です。主な理由は以下の通りです。

- 古いシステムに起因する業務上の支障

- 業務の成長にシステムが追いつかない

- 新たな事業開始にあわせたシステム見直し

詳しく解説します。

古いシステムに起因する業務上の支障

老朽化した基幹システムは処理速度低下や障害頻発を引き起こし、日常業務を停滞させる可能性が高いです。保守担当者の減少でブラックボックス化が進み、障害発生時の復旧が長期化します。

セキュリティパッチを適用できないため脆弱性が放置され、サイバー攻撃による情報漏洩リスクが高まります。業務効率の低下と保守コストの上昇が続いているため、リプレイスが不可欠です。

業務の成長にシステムが追いつかない

取引量増加や新業務プロセス導入により、既存システムの処理限界がきてしまい、仕事全体の効率が悪くなります。部門間で分散したシステムが連携できず、情報の一貫性と可視性が損なわれている企業は多いです。

業務要件が複雑化しているため、機能の拡張が困難であり、追加開発のコストがかかってしまいます。リアルタイムデータの活用ができないため、企業全体の成長につながるリプレイスが必要です。

新たな事業開始にあわせたシステム見直し

新しい市場参入やビジネスモデルへの挑戦時には、既存の基幹システムでは対応しきれない機能要件が発生します。新製品ラインの追加や異なる地域での事業展開には、柔軟なシステム構築と拡張性が必要不可欠です。

新しい技術や規制への対応において、古いシステムでは限界があり、ビジネス機会の損失につながります。EC事業開始時のリアルタイム在庫管理や多通貨対応など、従来システムでは実現困難な機能が求められます。

基幹システム導入の進め方とは?進め方から選定ポイントまで徹底解説

基幹システムをリプレイスする5つのメリット

基幹システムのリプレイスは、企業の競争力維持と業務効率向上を実現する上で必要な取り組みです。リプレイスによって、以下の5つの重要なメリットが得られます。

- 業務の手間を減らす

- 支出を抑える

- 速やかな意思決定

- 情報の一元管理

- 新規事業展開のスピーディ化

詳しく解説します。

1. 業務の手間を減らす

基幹システムのリプレイスによる最新技術の導入は、手作業の削減と業務効率の大幅な改善に繋がります。在庫管理や注文処理の自動化により、従来必要だった手動入力作業を排除し、処理時間を短縮することが可能です。

従業員は日々のルーチンワークから解放され、より付加価値の高い別の業務に集中できるようになります。

2. 支出を抑える

基幹システムリプレイスは維持管理費の高い古いシステムから脱却し、総合的な運用コスト削減を実現します。新システムはメンテナンス性に優れており、保守作業の簡素化により運用負担を軽減することが可能です。

クラウド化による導入では、ハードウェア購入費用とサーバー設置スペースの確保が不要となり、初期投資を抑えられます。

3. 速やかな意思決定

新しい基幹システムではリアルタイムデータの活用により、経営陣の迅速で正確な意思決定を支援します。統合されたデータベースから即座に必要な情報を取得し、従来の月次レポート作成を待つ必要がなくなります。

詳細なデータ分析機能とレポート自動生成により、潜在的なニーズや動機を理解するビジネスインサイトの獲得が可能です。

4. 情報の一元管理

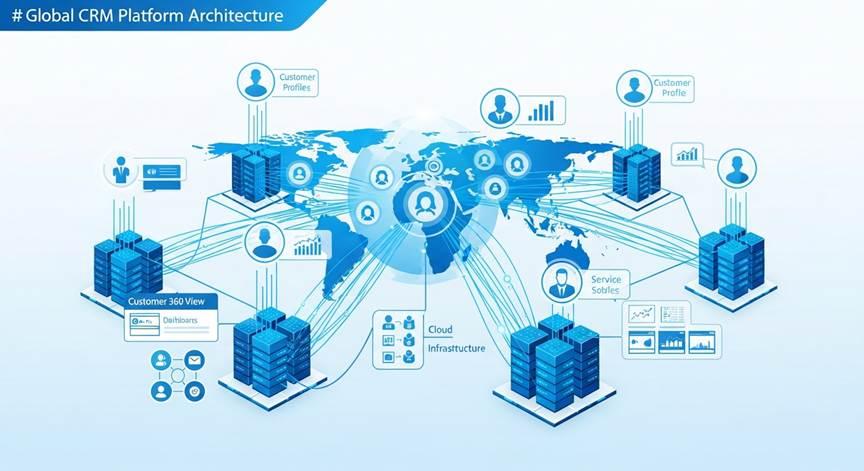

基幹システムのリプレイスでは、部門間で分散していた情報を統一データベースで管理し、情報共有の効率化を実現します。顧客情報や商品情報、在庫情報などのマスタデータを統合管理することで、各部門が正確な情報を参照することが可能です。

データの重複や不整合がなくなり、情報の一貫性と信頼性を確保します。

5. 新規事業展開のスピーディ化

柔軟性とスケーラビリティに優れた基幹システムは、新規事業の迅速な立ち上げと展開を強力に支援します。ソフトウェアやシステムに新しい機能を付与するモジュール追加機能により、事業規模の拡大に応じたシステム機能の段階的な追加が可能です。

API連携機能では外部サービスとの接続を短期間で行い、新しいビジネスモデルや技術への対応が迅速に行えます。

物流業の基幹システムとは?倉庫管理システム(WMS)との違いやメリット4選を解説

運送業向けERP(基幹システム)おすすめ7選を比較!機能から導入メリットまで解説

基幹システムとも連携可能で費用効果の高い「GENIEE SFA/CRM(ちきゅう)」

基幹システムリプレイスを検討されているなら、優れたAPI連携機能を持つ「GENIEE SFA/CRM(ちきゅう)」の導入がおすすめです。基幹システムとの連携により、顧客情報と売上データを自動同期し、営業部門と管理部門の情報統合を効率化できます。

コストパフォーマンスに優れた多機能システムであり、高額な初期投資を抑えながら本格的なCRM機能を利用することが可能です。見積もり発行から申請・承認までをアプリ内で完結でき、営業業務の生産性向上も図れます。

具体的な機能と導入効果の詳細については、以下からご確認ください。

基幹システムをリプレイスする前に必要な準備

基幹システムリプレイスに向けて以下を事前に準備すれば、全体のスケジュール遅延やコスト増加を防止できます。

- 現状の把握と課題の明確化

- 検討体制を構築する

- 目的実現に必要な課題を整理する

- ベンダーに相談する

- 提案製品が要件を満たしているか確認する

詳しく解説します。

現状の把握と課題の明確化

現状分析によりシステムの性能や課題を詳細に把握し、リプレイスの目的を明確にしましょう。業務フローや業務手順の見直しを通じて、改善ポイントを洗い出して優先順位を決定します。

ユーザーからの実際の声や現場のニーズを収集し、システム要件に反映させることが重要です。

検討体制を構築する

検討体制は経営層から現場までの幅広いメンバーを含め、協働できる組織を整備します。プロジェクトチームでは、役割分担と責任範囲を明確にし、コミュニケーションを円滑にしましょう。

リプレイスに必要な情報共有基盤を確立し、多角的な視点で意思決定をサポートします。

目的実現に必要な課題を整理する

導入目的に基づき、解決すべき課題や必要な機能を具体的に整理します。課題の洗い出しでは業務効率化やコスト削減、柔軟性確保など複数視点で検討しましょう。

関係者との議論を通じて、優先順位や効果測定方法を明確に定めることが大切です。

ベンダーに相談する

ベンダーへの相談は複数社から情報を収集し、比較検討することが不可欠です。各ベンダーの対応力や提案内容、サポート体制を評価した上で選定します。

事前相談にて現状課題と要望を共有し、具体的な解決策の提案を受けましょう。

提案製品が要件を満たしているか確認する

要件をもとに、ベンダーの提案製品で実現可能な機能を確認する作業が必要です。RFIやRFPを活用し、製品の適合性やカスタマイズ可能な範囲を評価しましょう。

RFIは市場の情報を広く収集し、RFPは具体的な要件に基づいて最適なソリューションを提案してもらうための文書です。実現可能性を評価し、契約締結へ向けた合意形成を図ることが大切です。

ERPの導入費用とは?オンプレミス型・クラウド型の価格構成や導入手順を徹底解説

基幹システムをリプレイスする際の手順

基幹システムのリプレイスは、以下の手順で進めましょう。

- プロジェクトの計画を立てる

- システム構築と機能のカスタマイズ

- 移行リハーサルの実施

- データ引き継ぎ

- 訓練と育成

- 稼働管理と状況把握

- 継続的な見直し

詳しく解説します。

プロジェクトの計画を立てる

導入目的を明確にしたプロジェクト計画の策定では、スケジュールとリソース配分を詳細に設定します。現行システムの分析結果をもとに、新システムの要件定義と達成目標を具体化することが重要です。

プロジェクトチームの編成では、IT専門家と業務プロセス専門家を含む体制を構築し、各メンバーの役割を明確化しましょう。

システム構築と機能のカスタマイズ

選定した基幹システムを自社の業務フローに合わせてカスタマイズし、最適なシステム構築を実現します。業務要件に基づくシステム設計では、ユーザーインターフェースの調整とレポート形式の設定を含む詳細な機能調整が必要です。

カスタマイズ範囲の決定では、標準機能で対応できない業務について必要最小限の改修を実施し、将来のアップデート対応を考慮しましょう。

移行リハーサルの実施

本番移行前のリハーサル実施により、移行作業の問題点を事前に洗い出し、安全性を担保します。移行計画に従った模擬環境での実施により、実際の移行作業を検証し、所要時間と作業手順を確認します。

可能であれば既存システムと新システムの並行運用を実施し、新システムの運用に問題がないかを詳細に検証しましょう。

データ引き継ぎ

現行システムから新システムへのデータ移行では、正確な情報の引き継ぎと整合性確保が最重要課題です。移行前のデータクレンジングでは、重複データの統合と不正データの修正を実施し、データ品質を向上させます。

データ変換作業では、旧システムと新システムのデータ構造の違いを考慮し、情報の欠損や歪みを防ぐ変換ルールを策定しましょう

訓練と育成

新システムの効果的な活用には、利用者向けの徹底した教育プログラムの実施が不可欠です。研修計画では、役職別と業務別に必要なスキルを分析し、段階的な教育カリキュラムを策定します。

操作マニュアルの作成では、日常業務で使用する機能を中心に、画面キャプチャを多用した視覚的にわかりやすい資料を整備しましょう。

稼働管理と状況把握

新システム稼働開始後は、運用状況の継続的な監視と必要に応じた改善対応が重要です。システム監視では処理速度やエラー発生率などを24時間体制で確認すれば、異常発生時の迅速な対応ができるようになります。

業務影響度の測定では処理時間の変化や業務効率の改善度、ユーザー満足度を定期的に調査し、導入効果を定量的に評価しましょう。

継続的な見直し

システム稼働後の継続的な見直しは、企業の成長を支援する重要な施策として位置づけられます。月次レビューではシステムの利用状況や問題発生状況、改善要望を整理し、次の改善計画を策定します。

従業員からのフィードバックを基に、システムや業務手順の定期的な見直しを実施し、必要に応じて改善を行いましょう。

基幹システムをリプレイスする際に失敗しないためのチェックポイント

基幹システムをリプレイスする時は、以下のポイントを抑えれば失敗防止につながります。

- 段階的なシステム移行を視野に入れる

- 新システムで対応する業務範囲をどこまでにするか

- コンサルタントを活用するか、自社主導で進めるか

- ベンダーに自社のニーズをどう的確に伝えるか

詳しく解説します。

段階的なシステム移行を視野に入れる

複数のシステムを同時に切り替える場合、把握すべき内容が増大し業務停止リスクが高まります。停止すると重大な問題が発生するシステムについては、段階的なシステムリプレイスの実施がおすすめです。

段階移行方式では業務単位や機能単位での切り替えにより、リスクを分散し問題発生時の影響を限定できます。一括移行では、全機能を同時に切り替えるため短期間での移行完了が可能ですが、大きなリスクを伴うため注意しましょう。

新システムで対応する業務範囲をどこまでにするか

基幹システムを入れ替える際には、システムの利用範囲をどのように切り分けるかを慎重に考える必要があります。全社の基幹業務を網羅する統合構成から、部門別の個別システム構成まで、自社業務を踏まえた最適な構成の採用が重要です。

コア業務に集中した最小限の範囲から開始し、段階的に機能を拡張するアプローチが安全で効果的です。

コンサルタントを活用するか、自社主導で進めるか

達成が難しい目標を掲げている場合、コンサルタントを活用することでアイデアを具体化できます。コンサルタントを活用する場合には、依頼範囲を自社で確保できる工数や予算を加味しながら、事前に決定することが重要です。

コンサルティング会社によっては、特定のベンダーとパートナー契約を結んでいる場合があるため、慎重な選定が必要です。

ベンダーに自社のニーズをどう的確に伝えるか

自社で直接ベンダーとやりとりする場合、実現したいことを誰が見ても同じ理解ができる形でベンダーに伝えることが重要です。機能要件一覧と共に「業務フロー図」を送付することで、より多くの情報を正確にベンダーに伝達できます。

現在の運用状況を踏まえて実現したいことのイメージを共通認識としてもてるため、ベンダーも幅広い提案がしやすくなります。

基幹システムリプレイス後の運用方法

基幹システムのリプレイス後の運用では、以下の運用が求められます。

- 社員研修の実施

- 定期的なシステム評価

- 問い合わせ対応フローの策定

- 改善と効率化

詳しく解説します。

社員研修の実施

新基幹システムの効果的な活用には、利用者向けの徹底した教育プログラムの実施が不可欠です。研修では、役職別と業務別に必要なスキルを分析し、段階的な教育カリキュラムを策定しましょう。

管理職向けには経営ダッシュボードと分析機能、一般職向けには日常業務での操作方法に重点を置いた内容で構成することが効果的です。実習形式の研修では、実際の業務データを使用した演習により、理論と実践を結び付けた学習が期待できます。

定期的なシステム評価

基幹システムを継続的に利用するには、定期的な性能評価と利用状況分析が重要になります。月次評価ではシステムレスポンス時間や稼働率、エラー発生件数を測定し、性能基準との比較を実施しましょう。

四半期評価では業務効率化効果やコスト削減効果、ユーザー満足度を総合的に分析し、投資対効果を検証することが大切です。評価結果に基づく改善計画の策定と実施により、システムの価値が継続的に向上し、企業目標の達成につながります。

問い合わせ対応フローの策定

新しい基幹システム運用では、効率的な問い合わせ対応体制の構築により、業務への影響を最小限に抑えることが可能です。一次対応窓口ではよくある質問にすぐに解答したり、必要に応じて担当部署に引き継いだりすることで問題を素早く解決します。

FAQ データベースが充実すれば、問い合わせ件数の削減を実現します。FAQやガイドラインなどのサポート体制を整備し、利用者が必要な情報に迅速にアクセスできる環境を構築することが重要です。

改善と効率化

基幹システムの改善では、利用者からの要望収集と分析に基づく機能強化を実施しましょう。業務フローの見直しでは、新システムの機能を最大限活用した効率的な作業手順を定期的に検討し、生産性向上を図ります。

新機能の追加や連携システムの拡張により、変化する業務要件への柔軟な対応を実現することが可能です。

まとめ:基幹システムの入れ替えや移行検討には基幹システムとも連携可能で定着率99%の「GENIEE SFA/CRM」がおすすめ

基幹システムのリプレイスは、企業の持続的成長と競争力強化に寄与し、適切な準備と段階的な実施を通じて成功を収めることが可能です。現状分析から運用改善を行えば、業務効率化やコスト削減につながり、企業価値の向上を図れます。

リプレイス成功のためには、現状把握や体制構築、要件定義といった各段階での適切な判断と実行が必要です。GENIEE SFA/CRM(ちきゅう)は基幹システムとの連携機能に優れ、高い定着率を誇る営業支援システムとして、リプレイス効果を最大化します。

基幹システムリプレイスと合わせて導入すれば、営業部門と管理部門の情報連携を強化することも可能です。API連携機能により基幹システムとのデータ同期を実現し、長期的な成長基盤を構築できます。

基幹システムのリプレイスを進めたいとお考えであれば、ぜひ導入をご検討ください。

関連おすすめ記事