不動産業界のデータ活用戦略:CDPで実現する顧客理解と営業効率改善

この記事から分かること

- 不動産業界の課題:顧客ニーズの多様化、デジタル化による接点の複雑化、経済環境の変化に対応するため、データ活用が競争力を左右する重要な要素となる理由がわかります。

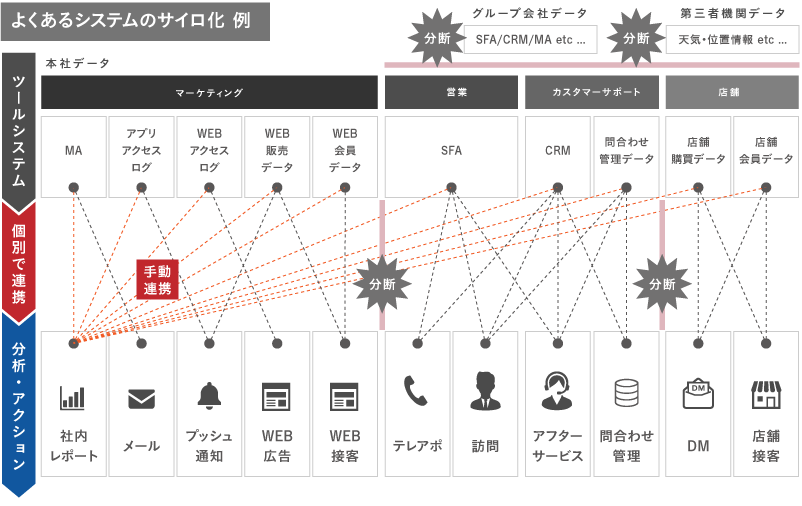

- データサイロ化の問題:複数のツール・システム導入により顧客データが分散し、顧客ニーズの把握、施策評価、再ニーズ検知ができていない状態が発生している実態を把握することができます。

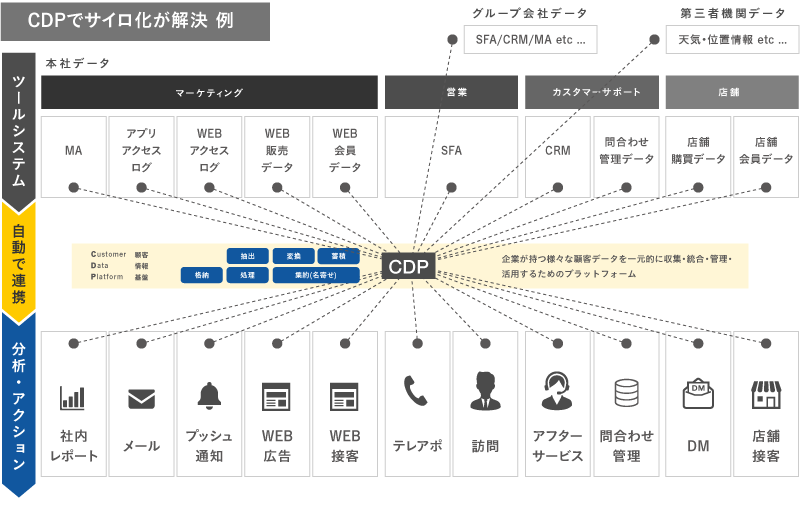

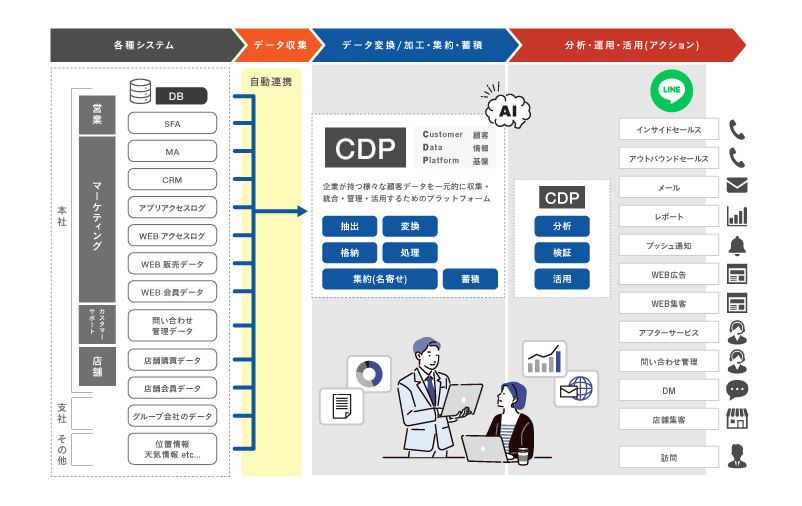

- CDPの役割:顧客IDを統一し、オンライン・オフラインデータを一元管理することで、顧客の360度ビューを実現し、データ活用を可能にするプラットフォームであることが理解できます。

- 具体的な効果:不動産企業がCDPにより顧客セグメント分析、購買ファネル分析、リアルタイムパーソナライズが実現でき、成約率向上や営業効率改善につながる事例が学べます。

- 導入の進め方:段階的な導入アプローチ(基本的なデータ統合→マーケティング施策→営業連携→全社展開)と、組織全体へのデータ活用文化の浸透が成功の鍵であることがわかります。

はじめに

不動産業界は急速な変化の中にあります。顧客の住まい選びにおけるニーズが多様化し、デジタル化により顧客接点が複雑化する一方で、少子高齢化や人口構造の変化といった経済環境の変動も加速しています。

こうした環境下で企業の競争力を左右するのが「会社の資産としてのデータをいかにして活用するか」です。

特に不動産テックに取り組む企業において「データの収集・分析・共有」の重要性が高まっています。

しかし多くの企業が複数のツールやシステムを導入する過程で、データのサイロ化に陥ることで会社として蓄積しているデータが有効に活用できない状態にあるというのが実態です。

本記事では、不動産業界が直面するデータ活用の課題、その根本原因、そして顧客データプラットフォーム(次世代型CDP)による解決策を、具体的な事例を交えて解説します。

第1章:不動産業界でデータ活用が重要視されている理由

顧客ニーズの多様化と評価軸の変化

近年、以下のように住まい選びの評価軸は大きく変わりました。

従来の評価軸:広さ、立地、価格

現在の評価軸:ライフスタイルとの親和性、空間での過ごし方、資産としての価値(投資・運用)、在宅勤務への対応性、コミュニティとのつながり

評価軸がより多様かつ複雑になることで、ライフスタイルの変化に応じて顧客が物件情報に触れるチャネルも多岐に渡っています。

つまり、従来の一律的なマーケティングアプローチではもはや対応できない状況となっているのです。

経済環境と人口構造の変化

同時に以下のような外部環境の変化が不動産市場に大きな影響を与えています。

少子高齢化:世帯数の減少と高齢者向けニーズの増加

単身世帯の増加:小型物件や利便性重視の需要拡大

土地価格の高騰:購入可能性の低下と賃貸シフト

働き方の多様化:在宅勤務の普及による立地ニーズの変化

デジタル化による顧客接点の複雑化

デジタル化により、顧客との接点は大きく増えています。

オンライン接点:Webサイト、動画(YouTube)、SNS(Instagram、Facebook、LINE)、オンラインチャット・AIチャットボット、メール配信、オンライン内覧

オフライン接点:展示場・モデルハウス、店舗訪問、内覧、セミナー・イベント、営業電話

これらの多様な接点から得られる顧客データをいかに最大限活用できるかが、企業の成長に直接影響を与えているのです。

スピーディーで的確な意思決定の必要性

更に不動産の企画・開発・販売・賃貸・管理といった各事業領域において、データを活用した高度かつ柔軟な意思決定が求められています。

販売・賃貸現場での判断

マーケット動向に基づいた価格調整、反響データに基づいたプロモーション判断、顧客ニーズに合わせた商品提案

管理部門での判断

修繕対応履歴に基づいた改善、入居者満足度データに基づいた施設改善

以上のようにマーケティング領域や営業領域における顧客接点で得られる情報を総合的に活用したデータ活用の重要性が、これまで以上に高まっています。

第2章:不動産業界が抱える3つの重大課題

不動産業界におけるマーケティング・営業領域での主な課題は以下の3つです。

不動産DXの推進が遅れている業界だからこそ、これらの課題は多くの企業が共通して抱えています。

課題1:顧客のニーズを正確且つ迅速に把握できていない

オフラインでの深いニーズ把握

不動産販売においては高額商品という特性もあり、顧客は直接物件を自分の目で見て判断することが多く、モデルルーム見学、物件内見、実店舗訪問といったオフライン接点が多く存在します。

こうした場面においては、以下のような顧客のライフスタイルに依存した深いニーズが得られます。

・在宅勤務が増えたので静かな環境を重視している

・子どもの成長に合わせて学習スペースが必要になった

・親の介護を視野に入れてバリアフリー対応を検討している

オンラインでの接点から得られる重要情報

内覧後は落ち着いた環境でゆっくり物件情報を検索し確かめる機会も増えており、以下のようなオンライン行動も重要な情報源となります。

・資料請求や問い合わせフォームの入力内容

・物件ページの閲覧履歴

・AIチャットでの質問内容

・SNSでのシェアやいいね

しかし以下のようなデータ管理の問題が散見されます。

オンライン情報の連携不足

・複数のツール使用により、顧客接点の数だけデータが分散

・部門間でのデータ共有が不十分

・過去の顧客情報にアクセスできない

オフライン情報の管理不備

・営業担当者の手元や各自のツール内に情報が留まっている

・自由記述のバラつきが大きく、検索・利用できない

・記録の粒度が異なり、統一的な分析ができない

以上は結果として以下のような問題を生じることとなります。

・再来場や問い合わせ時に同一顧客に対して同じ説明を繰り返す

・顧客の真のニーズに即した提案ができない

・顧客体験の質が低下し、営業活動の効率が低下

具体例としては以下のようなシーンが想定されます。

営業担当者Aが「静かな環境を希望」というメモをアンケート回収時に残しましたが、別の営業担当者Bが対応する際にそのメモが見つからず、別の物件を提案してしまう。

結果、顧客は他社の物件を見ることになり、顧客対応の良かった他社で契約してしまった。

課題2:施策や営業活動の成果を適切に評価できない

不動産販売では、顧客は以下のような複数の接点を経ながら購買フェーズを進みます。

- Web広告で認知

- オウンドメディアで情報収集

- 自社イベントに参加

- 展示場に来場し内覧

- 営業との商談や交渉

- 成約に至る

このプロセスの中で、どの施策が成果に貢献しているのか、どの営業プロセスが有効なのかを的確に評価することが重要です。

しかし多くの不動産会社では、部署や部門ごとに異なるシステムやツールを使用しているため、プロセス全体を一貫して可視化・分析できず、顧客の行動との因果関係を把握できていません。

因果関係が追えない結果、

・どの広告が来場に繋がったか不明

・どのチャネル経由の顧客が最終的に成約したか不明

・成約に至るまでのプロセスが可視化されていない

などの問題が発生します。

具体例としては、

マーケティング部門では「Web広告から100件のリードを獲得した」と報告し、営業部門は「そのうち成約したのは5件」と報告しますが、どの広告が成約に繋がったのかは不明。

以上の結果、生じる問題としては、

・施策や営業活動に対する適切な評価ができない

・成功事例の再現が難しい

・改善策の設計が属人的・感覚的になる

・マーケティングの費用対効果が不明確

・営業の生産性向上が困難

課題3:顧客の再検討・再ニーズの発生を見逃している

不動産販売は高額商品であり、ライフスタイルの変化によりニーズが変動する企業側にとっては顧客の検討タイミングを推定しづらいビジネスモデルとなります。

販売の過程においては、以下の2つのシナリオが頻繁に発生します。

シナリオ1:休眠顧客の再検討

・一度失注した顧客が数ヶ月後に再度検討を始める

・再度Webサイトを訪れ、物件ページを閲覧する

・再び問い合わせを検討している

シナリオ2:契約済み顧客の再ニーズ

・新築分譲マンション購入した顧客が数年後にリフォームを検討

・注文住宅を購入した顧客がライフステージの変化により売却を検討

・賃貸物件の借主がマンションの購入を検討

以上のような顧客の行動変容の兆しをスピーディーに捉えて即座にアプローチできるかが、成約率やLTV(顧客生涯価値)の向上に直結するのです。

しかし、実際には、顧客の行動や変化の兆しを迅速かつ的確に捉えられず、機会損失に繋がっているケースが不動産業界の現場では見られます。

見逃すケースとしては以下のようなケースが想定されます。

・休眠顧客がWebサイトを再訪問し複数の物件ページを閲覧しても、その行動データが営業部門のシステムに連携されていない。

・購入顧客がリフォーム関連ページを繰り返し閲覧しても、その情報が営業部門に共有されない。

以上のような事象は結果として以下のような問題を発生させます。

・営業のアップセルやクロスセル機会の損失

・LTV(顧客生涯価値)の低下

・顧客獲得コストの上昇(営業効率悪化)

・その隙に競合に顧客を奪われる

具体例としては、

分譲マンション購入顧客が、子どもの成長や親の介護といったライフスタイルの変化により、5年後にリフォームを検討。

顧客は過去に接点のあった同社のWebサイトを訪問し、リンクから同社の別部門のオウンドメディアから頻繁にリフォームの情報を収集。

しかし、Web上での顧客の行動履歴や変化をマーケティング部がキャッチできず、結果、リフォーム営業部門にも情報が伝わらず、たまたま投函された競合のチラシの案内に問い合わせをしてしまった。600万円の売上機会を失う結果に。

第3章:3つの課題の根本原因:データのサイロ化

これまでに紹介した3つの課題は、すべて「データのサイロ化」が根本的な原因となっています。

データのサイロ化とは

一言でいうと、システムや事業部ごとにデータがバラバラになり、統一して管理されていない状態のことをいいます。

データのサイロ化が生じる3つの原因

原因1:複数のツール・システムの導入

不動産企業では、DX化への流れを受け、以下のように各部署で複数のツール・システムを導入しています。

マーケティング部門

Web解析ツール、MA(マーケティングオートメーション)ツール、メール配信システム、SNS管理ツール

営業部門

CRM(顧客関係管理)ツール、SFA(営業支援ツール)、営業管理システム

その他部門

購買管理システム、POS(販売時点情報管理)システム、顧客管理システムなど

これらのツールは独立して運用されることが多く、データが分散してしまいます。

原因2:部門間のデータ連携不足

各部門が独立してツールを運用しているため、以下のようにデータ連携が不十分になります。

・マーケティング部門のデータが営業部門に共有されない

・営業部門の成約データがマーケティング部門に返されない

・複数の事業部門間でのデータ共有がない

原因3:顧客IDの統一がされていない

各ツールで異なる顧客IDが使用されているため、以下のように同じ顧客が複数の異なるIDで管理されています。

Web解析ツール:Cookie ID

CRMツール:顧客ID

メール配信システム:メールアドレス

POS:会員ID

結果として、同じ顧客が「別人」として扱われ、一気通貫した顧客対応ができない状態となっているのです。

データのサイロ化がもたらす具体的な問題

問題1:意思決定の遅延

・データ抽出に時間がかかる

・複数のツールから手作業でデータを集める必要がある

・スピーディーな判断ができない

問題2:業務効率の低下

・他部署のデータが見られない

・部門間の連携が困難

・重複した作業が発生

問題3:人的ミスの増加

・ツールに合わせて都度データを加工する

・加工時にエラーが発生

・データの正確性が低下

問題4:顧客の重複カウント

・ツールごとに同じ顧客が別人としてカウントされる

・顧客の全体像が把握できない

・正確な分析や最適なマーケティングができない

第4章:データのサイロ化の解決策

前述したデータサイロ化は様々な弊害を生じますが、解決の基本方針としは、

「顧客データの統合・一元管理」一択となります。

データのサイロ化を解消するには、顧客IDやデバイス情報などをもとに、オフライン・オンラインのデータを統合し、顧客単位で各種データが紐付く環境を構築することが重要です。

このような顧客データの統合・一元管理可能な環境を構築することで、以下が実現できます。

・収集した顧客データを全社的に最大限活用

・顧客視点でオフラインとオンラインのチャネルを融合

・より良い顧客体験を提供することで顧客満足度向上

そのためにどういった施策が解決策になり得るか3つ挙げみたいと思います。

解決策1:顧客ニーズを正しく把握するための施策

顧客のニーズを正しく把握するには、オンラインの接点で得たデータだけでなく、オフラインの接点で得た情報も利用する必要があります。

オフラインで収集した情報をデータ化し、オンラインのデータと統合することで、顧客を多面的に理解でき、顧客ニーズに合った提案や体験の提供が可能となります。そのためには以下のような対策を取ることで課題の解消が可能です。

デジタルアンケートの導入

従来の紙のアンケートをデジタル化します。

・イベントやセミナーでスマートフォンやタブレットを用いたデジタルアンケートを導入

・顧客の興味・関心や温度感などをリアルタイムで取得

・CRMツールなどに自動反映

・営業担当者が即座に活用可能

具体例としては、

モデルハウス来場時に、QRコードを来場者に読み込んでもらいアンケートに回答してもらいます。

そうすることで「新築」「新宿区」「駅チカ」「スーパー徒歩5分」といった希望条件がリアルタイムでCRMシステムに登録され、営業担当者が即座に最適な物件を提案できるようになります。

展示場での定型フォーマットを導入

展示場などでの接客時に、タブレット上の定型フォーマットを使用します。

・営業担当者がヒアリング内容や希望条件をタブレットで入力

・顧客の関心軸や要望を「カテゴリ」「優先度」「温度感」といった共通の指標で整理・蓄積

・個人の属人的なメモに依存しない

・組織全体で利用可能な顧客情報として運用

具体例としては、

営業担当者が「希望エリア:新宿区」「優先度:高」「温度感:検討中」といった構造化データをタブレットに入力。別の営業担当者が対応する際に、この情報が即座に参照でき、同じ説明を繰り返さずに済みます。

最近ではAIが音声認識で適切な選択肢に自動で振り分け入力してくれるなどの補助機能も充実していますので積極的に活用しましょう。

オンライン・オフラインデータの統合することで得られるメリット

・来店後すぐにお礼メールを送付

・顧客にぴったりの住宅を紹介

・顧客体験が向上

解決策2:施策や営業活動の成果を適切に評価・活用するための施策

顧客は複数の接点を経ながら購買フェーズを進みます。そのため、どの施策が成果に結びついたのか、どの営業プロセスが有効だったのかを、顧客単位で時系列に沿って可視化・評価できる環境が不可欠です。

顧客の購買フェーズを3つに分けて、それぞれの成果を適切に評価し、活用するための施策・分析例を紹介します。

フェーズ1:興味・情報収集フェーズ

特徴

顧客が住まいや暮らしに関心を持ち始める

情報を集める段階

マーケティング部門がWeb広告や自社ブログ、特設サイトなどを通じて接点を創出

評価すべき指標

どのチャネルからの流入が質の高いリードに繋がっているか

どの情報が顧客の関心を高めているか

具体的な分析方法

- チャネル別の効果測定:広告のクリック率、セッション数、流入元別のコンバージョン率

- 中間アクションの達成率:資料請求率、イベント参加率、メールマガジン登録率

- 接点ごとの効果可視化:「Google広告経由のリードの成約率:◯%」「Facebook広告経由のリードの成約率:◯%」「オウンドメディア経由のリードの成約率:◯%」

活用方法

・効果的なチャネルへの投資判断

・訴求内容の最適化

・その後の商談プロセス全体を正確に評価・分析するための基盤構築

具体例としては、

分析の結果、「Google広告経由のリードが最も成約率が高い(15%)」ことが判明しました。そこで、Google広告への予算配分を増やし、Facebook広告への予算を削減。結果、全体のリード獲得効率が20%向上しました。

フェーズ2:比較・具体検討フェーズ

特徴

メールやLINEによる情報提供

モデルハウスの紹介コンテンツの配信

展示場や内覧といった対面接点での商品理解促進

評価すべき指標

・配信したコンテンツの開封率やクリック率

・閲覧ページなどのオンライン上の行動ログ

・展示場での顧客の発言・反応・滞在時間

具体的な分析方法

オンライン行動とオフライン情報を統合・分析することが有効です。

- オンライン行動の分析:メールの開封率、特定設備のページ閲覧回数、資料ダウンロード有無

- オフライン情報の分析:展示場での滞在時間、特定設備に関する質問有無、営業担当者の評価(検討度合い)

- 統合スコアリング:「メールの開封率が高く、特定設備のページを繰り返し閲覧したうえで、展示場でその設備に関する質問を行った顧客」→見込み度スコア:85点など

活用方法

・見込み度の高い顧客を精度高く特定

・再来場や内覧予約への繋がりを単なるクリック率や来場数だけでなく、「どの情報や顧客対応が検討意欲を高めたのか」といった因果関係として捉える

・マーケティングと営業が連携して、適切な対応タイミングや優先順位を判断

具体例としては、

スコアリング分析により、「見込み度スコア:80点以上の顧客」を特定。営業部門が優先的にアプローチした結果、商談化率が30%向上。など

フェーズ3:意思決定・契約フェーズ

特徴

・顧客が最終的な判断を下す段階

・家族との再来場

・資金計画の詳細な相談

・仕様や価格の最終調整

評価すべき指標

・商談プロセスの進行状況

・どの対応や施策が成約に寄与したか

・営業担当者ごとの成約率

具体的な分析方法

- 商談プロセスの可視化:顧客が閲覧したページ、提供した資料、対応した営業担当者、過去の連絡内容を時系列で整理・統合

- 因果関係の分析:「資金相談の直後に契約に至った」「保証内容の説明後に迷いが解消された」「他社との比較資料提供後に契約決定」

- 成約プロセスの指標化:見積の提示から契約締結までの所要日数、営業担当者ごとの成約率、成約に至りやすいプロセスやタイミング

活用方法

・成功・改善パターンとして部門横断で共有

・チーム全体の成約率向上

・提案手法の標準化

具体例としては、

分析の結果、「保証内容の説明を行った営業担当者の成約率が高い(25%)」ことが判明。

その営業担当者の提案手法をマニュアル化し、全営業担当者に展開。結果、全体の成約率が18%から22%に向上した。など。

カスタマージャーニーマップの活用

購買行動のフェーズの洗い出しや各フェーズにおける顧客の行動・感情の整理・可視化には、カスタマージャーニーマップの作成・活用が有効です。

解決策3:顧客の再検討・再ニーズの発生を把握するための施策

施策1:休眠顧客の再検討の兆しを把握する

休眠顧客の再検討の兆しを捉えるには、Webサイト上での行動データをもとにしたスコアリング分析が有効です。

具体的な実装方法

- スコアリング分析の構築例

・過去に失注した顧客が特定の物件ページを繰り返し閲覧:+10点

・再び資料請求を行う:+15点

・メールを開封する:+5点

・スコアが一定の数値(例:30点)を超えたタイミングで営業担当にアラートが自動送信 - リアルタイム検知

・再検討の兆しをリアルタイムで捉える

・営業部門が即座にアプローチ可能 - 再検討パターンの分析

・休眠から再訪問に至るまでの期間を分析

・「失注から3ヶ月後に再検討が集中しやすい」といった傾向を可視化

・再接触時のチャネルを分析 - ナーチャリング施策の設計

・最適なタイミングで顧客が多用する媒体(例:LINE)からメッセージを配信

・再来場を促進するDMを送付

・顧客属性ごとに適したコンテンツや配信タイミングを最適化

具体例としては、

失注から3ヶ月後、顧客が再びWebサイトを訪問し、物件ページを3回閲覧。

スコアが30点を超えた時点で営業担当者にアラートが自動送信。営業担当者が顧客データを把握した上で即座に連絡したところ、

「実は再度検討を始めていた」とのこと。

営業マンは過去の物件内覧の際に取得したアンケートデータをもとに、顧客が求めていた条件にセグメントした物件情報をピンポイントで即座に提案。

顧客は自身の求める条件に合致した物件に絞られた状態で提案を受けたことに感銘を受け、企業や営業マンへの信頼度が格段にアップ。

商談はその後スムーズに運び、結果短期での成約に至った。

別の例として、再来訪するデータを分析した結果、「失注から3ヶ月後に再検討が集中する」ことが判明。

そこで、失注顧客に対して、失注から2.5ヶ月後に「新しい物件情報」をLINEで配信。

結果、再接点率が35%向上した。など。

施策2:契約済み顧客の再ニーズ発生を把握する

契約済みの顧客の再ニーズを的確に把握するには、オンラインとオフラインの両方で得られる情報を利用することが重要です。

具体的な実装方法

- オンライン行動の分析

・契約済みの顧客が再びWebサイトを訪れる

・「リフォーム事例」ページを繰り返し閲覧

・「高く売却するコツ」ページを閲覧

これらの閲覧傾向をもとに、再ニーズの可能性を早期に把握 - 行動パターンの抽出

・過去にリフォームや売却に至った顧客の行動履歴を分析

・再ニーズが生じる前兆となる行動パターンを抽出

例:「契約から一定期間が経過した後に、再び特定のカテゴリのページを閲覧し始める」 - オフライン情報の活用

・定期点検やアフターサポートのタイミングで営業・管理担当者が把握した情報

・「生活導線の不満」「家族構成の変化」

・これらを自由記述ではなく構造化されたデータとして記録・分析 - タイムリーなアプローチ

・オンラインとオフラインの接点から得られるデータを統合的に利用

・営業部門がスピーディーかつ的確にアプローチ可能

具体例としては、

新築分譲マンション購入顧客が、購入から3年後に「リフォーム事例」ページを繰り返し閲覧。同時に、定期点検時には訪問した社員が顧客から「子どもが成長して、勉強スペースが必要になった」という話を聞いていた。

これらの情報を統合し、営業から別途リフォーム提案を行ったところ、500万円のリフォーム契約に至った。など

第5章:不動産業界での具体的なデータ活用事例

事例:大手住宅販売会社A社の取り組み

戸建住宅をはじめとした幅広い不動産事業を展開するA社では、「作り手によるプロダクト・アウト思考」から「顧客を中心・起点としたマーケット・イン思考」への大転換を目指し、DXによる業務変革を進めています。

背景と課題

・誰が・いつ・どのような情報を必要としているのかが把握できていない

・営業・設計・施工・アフターサービス各所で顧客データが分散管理されている

・顧客接点ごとのニーズや反応がダッシュボード等で端的に可視化されていない

実施施策概要

- 顧客データの一元管理システムの導入(CDPツール導入により社内データ統合)

・顧客情報と物件情報を一元管理する販売支援システムを導入

・営業・設計・施工・アフターサービスまでの一貫した顧客データの連携 - データの蓄積・分析体制の構築(BIダッシュボード活用)

・顧客接点ごとのニーズや反応をデータとして蓄積

・分析可能な仕組みを構築

成果

営業現場での改善:各営業担当者が顧客に一気通貫したニーズに即した提案を行えるようになり、顧客満足度が向上し成約率にも良い影響が出ました。

商品企画・改善への活用:データを利用した商品企画が可能になり、市場ニーズに合わせた商品改善が実現しました。

総合的な効果としては、各部署データが統合されクロスセルやアップセルも容易となり営業効率が向上。顧客に寄り添ったニーズに即した提案が行え、顧客ニーズを満たした商品開発の精度が向上しました。

これらの改善の裏側には「CDP」の仕組みが介在していました。次の章ではCDPについて具体的に触れていきたいと思います。

第6章:CDPによるデータ分析・活用

CDP(ツール)とは、

CDPとは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称です。

CDPツールの定義

企業が持つ顧客データ(匿名データ含む)を「実在する個人」に紐付けて統合・管理し、顧客一人ひとりの正確な理解(360度ビュー)を可能にするプラットフォームです。

次世代型CDPの特徴

・顧客一人ひとりに合わせた体験を提供できるよう、各種外部ツールにリアルタイムで連携が可能

・オンラインデータとオフラインデータを統合可能

・ノーコードで顧客データを統合・セグメント・分析(SQLなど特別なスキルは不要)

・リアルタイムでデータの活用や可視化が可能(BIダッシュボード機能搭載)

・セキュアな環境での構築が可能

・名寄せ、データクレンジング自動化により顧客プロファイルの統一管理を実現

・CDPで統合整理したデータをAIエージェントでアウトプット可能(精度の高いアウトプットの実現)

不動産業界でCDPを活用した際に得られるメリット

メリット1:顧客データを一元管理

CDPツールは、顧客の名前やメールアドレスなどの個人情報(PII)に加え、Webサイトの行動データや問い合わせ履歴など、ありとあらゆる顧客にまつわる接点・行動データを収集し「実在する個人」として一元管理することができます。

これにより、MAで配信するメールDMや広告配信先の最適化され、営業部やカスタマーサポートにおけるクロスセル、アップセル確度が高まり、マーケティングや営業効率を格段に高めることが可能になります。

不動産業界でCDPツールと連携が想定されるツール・システム

Webアクセス解析ツール:Adobe Analytics、Google Analytics、Ptengineなど

CRM / SFAツール:GENIEE SFA/ CRM、Salesforce、Synergy!、HubSpot CRM、eセールスマネージャー、F-RevoCRM、kintone、Zoho CRMなど

EC / 購買データ管理ツール:EC being、Shopify、EC-CUBE、ecforce、EPR(マクロミル)、W2 Unifiedなど

ID-POSデータ:スマレジ、airレジ、ORANGE POS、POS+retail、shopping Scan(True Data)、ユビレジなど

CDPツールによる統合効果

これらのツール・システムをCDPツールとを自動連携することで、顧客データやIDを1つに統合・管理することが可能となります。

顧客の行動履歴が全方位に可視化されることで解像度が高まり、マーケティングや営業効果を最大化させることが可能になるのです。

具体例としては、

顧客Aさんの接点は以下のように分散していました。

Google Analytics:「物件ページを5回閲覧」

CRMツール:「展示場に来場、営業担当者Bが対応」

メール配信システム:「メールを3回開封」

購買管理システム:「成約」

CDP導入前は、4つのツール・接点・データ蓄積によって、同じ姓名で4人分の顧客データが社内に存在し、それぞれ別のユーザーの別々の行動として認識されていました。

しかしCDPツールで顧客データの統合を図ることで、これらが1つの顧客プロフィールに統合され、1ユーザーによる複数回の接触や行動履歴が確認されました。

アプローチ優先度も上げて顧客対応を図ることとなり、最終的に短期での成約に繋げることができました。

顧客解像度が上がることで、営業部門とマーケティング部門が同じタイミングで同じ情報を参照することが可能となり、顧客対応の優先順位付けも明確になりました。

OMO(Online Merges with Offline)戦略の実現

CDPを導入することで、顧客データが一元化され、1人の顧客として分析できるようになり、オンラインとオフラインを融合させた施策の実施も可能になります。

顧客視点でオフラインとオンラインのチャネルを融合し、より良い顧客体験を提供する考え方は「OMO」と呼ばれ、近年注目を集めています。

メリット2:購買ファネル分析による顧客と営業とのコミュニケーション改善

CDPは、データを収集・統合するだけでなく、統合したデータをBIツールに連携することが可能です。CDPツールによってはBIダッシュボードを搭載しているフルスタックモデルのCDPや、最新の次世代型CDPツール(GENIEE CDP)ではAIエージェントと連携することで自然言語でのデータ可視化や分析の深堀りもできるように進化しています。

CDPと連携が想定されている主なBIツール:Tableau、Looker Studio(旧Google Data Portal)、Yellowfin、Amazon QuickSight、DOMO、Redashなど

CRM×CDP連携による効果

オンライン・オフラインでバラバラになったデータ、Webトラッキングデータや資料請求・来場予約情報、来場後のアンケート、商談のデータ(CRM)などをCDPに収集可能であるため、以下のような精緻な分析や改善に活かせるようになります。

| CDP(カスタマーデータプラットフォーム)とは?意味・メリット・選び方 |

| 【最新版】CDPツールおすすめ9選を徹底比較!機能や選定ポイントを徹底解説 |

| CDPとは?基礎概要や2つの導入メリット・選定ポイント3選を徹底解説 |

具体的な分析例

- 顧客セグメント別の購買パターン分析

・Webサイトの行動や問い合わせ・アンケートの内容によってどのような人が商談化する確率が高いのか

・どのような人が購入する確率が高いのか - 商談化率の改善

・商談化のためのアプローチで、Webサイトも含めた過去の行動をもとに提案

・商談化率を改善 - 成約率の改善

・成約率が高い商談・低い商談の営業活動を見直し

・成約率を改善

具体例としては、

分析の結果、以下が判明しました。

「Google広告経由で、特定のページを3回以上閲覧した顧客」の成約率:25%

「Facebook広告経由の顧客」の成約率:8%

「展示場来場後、メールを開封した顧客」の成約率:30%

この分析結果をもとに、マーケティング予算を最適配分し、営業アプローチを改善。

結果、全体の成約率が18%から22%に向上しました。

など

離脱のボトルネック分析

データを1か所に収集して分析するだけでなく、離脱のボトルネックを明らかにすることで精度の高い改善施策の立案を行うこともでき、以下の指標の改善に繋がります。

広告の投資対効果

問い合わせなどのCVR(コンバージョンレート)

商談化率

成約率

メリット3:顧客の状態に合わせたコミュニケーション

CDPを利用することで、顧客のWebサイトのアクセス・各種接点の情報・商談の情報を利用したセグメントを作成し、顧客の状態に合わせた適切なコミュニケーションが可能となります。CDPは、MAツールなどの施策ツールに連携することもできます。

主なMA / メール配信 / その他施策ツール:Marketo、GENIEE MA、Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot)、HubSpot、Synergy!、Karte、DLPO、LINE、Repro、WEBCAS emailなど

不動産販売でのMA×CDP活用例:

顧客の検討フェーズに段階があるため、フェーズごとの適切なメール配信でコンテンツを提供することで、次のフェーズに進めることができます。

具体的なMA設定シナリオ例(顧客の検討フェーズによるセグメント):

- 興味・情報収集フェーズ

セグメント:「Webサイトを訪問したが、まだ資料請求していない顧客」

配信内容:「住まい選びの基礎知識」「エリア情報」

配信タイミング:週1回 - 比較・具体検討フェーズ

セグメント:「資料請求済みで、展示場に来場していない顧客」

配信内容:「モデルハウス見学のコツ」「物件比較ガイド」

配信タイミング:週2回 - 意思決定・契約フェーズ

セグメント:「展示場に来場済みで、商談中の顧客」

配信内容:「資金計画のポイント」「保証内容の説明」

配信タイミング:営業担当者の判断に基づいて随時

賃貸でのCDP×MA活用例

成約後に物件の案内などの情報が届くと、顧客にとっては不要なノイズとなってしまいます。そのため、こうした連絡が届かないように制御することで、長期的な関係構築に繋がります。

具体的なシナリオ例

セグメント:「成約済み顧客」

配信制御:「物件案内メールを配信しない」

配信内容:「アフターサービス情報」「メンテナンスのコツ」「次のステップ情報」

配信タイミング:月1回

CDPツールとは?MA・BI・CDPの違いやおすすめツールをご紹介

CDP(カスタマーデータプラットフォーム)の仕組みとは?特徴やメリットを解説

第7章:CDPの導入に向けて

CDP導入前に検討すべきポイント

- 自社にマッチしたデータ活用方法の検討

CDPの導入は、単なるツール導入ではなく、会社の資産となるデータ活用戦略の構築です。昨今AI技術の加速によりAX(AIトランスフォーメーション)の基盤となるシステムがCDPといえるでしょう。それだけに会社資産の活用において重要な基盤となるCDP導入においては以下の点を留意し検討していきましょう。

現状把握

・現在、どのようなデータを保有しているか

・どのツール・システムを利用しているか

・データがどのように分散しているか

課題分析

・データ活用において、どのような課題があるか

・部門間のデータ連携で何が困っているか

・営業効率や顧客満足度の低下の原因は何か

目的・目標設定(これが最も重要となります)

・CDP導入やAXにより、何を実現したいのか

・成約率を何パーセント向上させたいのか

・マーケティングやカスタマーサポート、営業効率をどの程度改善したいのか

優先順位付け

・複数の目標がある場合、優先順位をつける

・フェーズごとの実装計画を立案

- 顧客データ管理体制の構築

CDPの導入には、組織的な準備も必要です。

・責任体制の明確化

・誰がデータ活用を推進するのか

・CDPの運用責任者は誰か

・各部門のデータ管理責任者は誰か

部門間の連携体制

・マーケティング、営業、IT部門の連携体制

・定期的な会議体の設置

・データ活用に関する意思決定プロセスの構築

データガバナンス

・データの品質管理

・セキュリティ対策

・プライバシー保護

・データの定期的な監査

- 段階的な導入アプローチ

CDPの導入は、一度にすべてを実装するのではなく、以下のようにステップを踏みながら段階的に進めることが重要です。

CDP(顧客データ基盤)とは?機能や顧客データを統合する仕組みを解説

フェーズ1:基本的なデータ統合と分析

・主要なデータソースの統合

・基本的な顧客プロフィールの構築

・簡単な分析の実施

・期間:3~6ヶ月

フェーズ2:マーケティング施策への活用

・セグメンテーションの実施

・メール配信の最適化

・広告ターゲティングの改善

・期間:6~9ヶ月

フェーズ3:営業部門との連携

・営業支援システムとの連携

・リード スコアリングの実施

・営業効率の改善

・期間:9~12ヶ月

フェーズ4:事業部間・グループ会社間での展開

・複数事業部間でのデータ共有

・グループ会社間での顧客データ統合

・全社的なデータ活用の推進

・期間:12ヶ月以降

導入後の成功要因

- 継続的な改善

CDPの導入後も、継続的な改善が必要です。

定期的な効果測定

・施策の効果を定期的に測定

・KPI(重要業績評価指標)の達成状況を確認

・改善点を抽出

新しい活用方法の探索

・データを活用した新しい施策の検討

・他部門での活用可能性の検討

・業界トレンドの把握

ツールのアップデート

・新機能の活用

・連携ツールの追加

・システムの最適化

- 組織全体への浸透

CDPの効果を最大化するには、組織全体がデータ活用の重要性を理解することが必要です。

教育・研修

・従業員へのデータ活用教育

・ツールの使い方研修

・データ分析スキルの向上

成功事例の共有

・CDPの活用による成功事例を組織全体で共有

・部門横断での情報共有

・ベストプラクティスの標準化

インセンティブの設定

・データ活用を促進するインセンティブ制度

・成果に基づいた評価制度

・部門間の競争と協力のバランス

第8章:不動産業界のデータ活用トレンド

トレンド1:AI統合による予測分析の強化

AI技術を統合した次世代型CDPでは、AIエージェントとの連携によって以下のような顧客データをもとにした将来の顧客行動やニーズを予測情報も提供できるように進化しています。

具体的な活用シーン

- 購買確度の予測

・どの顧客が近い将来、購入する可能性が高いか

・予測スコアに基づいた営業優先順位の設定 - チャーン(解約予備軍)予測

・どの顧客が離脱する可能性があるか

・離脱防止施策の実施 - ライフタイムバリュー予測

・顧客の生涯価値(LTV)の推定算出

・顧客セグメント別の投資判断

メリット

・より的確なマーケティング戦略の立案

・先を見越した施策の展開

・営業リソースの最適配分

トレンド2:リアルタイムデータによるパーソナライズドマーケティング

リアルタイムで顧客データを収集・分析し、パーソナライズドなメッセージやオファーを即座に提供できるCDPが注目されています。

活用シーン

- Webサイト訪問時のリアルタイム対応

・顧客がWebサイトで特定のページを閲覧した直後に、関連する物件情報をメール配信

・チャットボットで即座に質問に対応 - 来場予約時のリアルタイム対応

・来場予約直前に、来場時の注意事項やお得な情報をプッシュ通知

・営業担当者に顧客情報を事前に通知 - 購入検討中の顧客へのリアルタイム対応

・購入検討中の顧客に、タイムリーなキャンペーン情報を配信

・顧客の質問に即座に対応

メリット

・顧客の期待に即応

・エンゲージメントの強化

・コンバージョン率の向上

トレンド3:クロスチャネル統合の進化

CDPを活用することで、オンラインとオフラインのデータを統合し、クロスチャネルでの一貫性のある顧客体験を提供することができます。

活用シーン

- オンライン→オフラインへの連携

オンラインで物件を検索した顧客が、店舗に来場した際に、その検索履歴に基づいた提案

顧客の検索条件を営業担当者が事前に把握 - オフライン→オンラインへの連携

店舗で受け取ったパンフレットの内容に関連する、オンラインでの追加情報配信

顧客の関心に基づいたメール配信 - 複数チャネルでの一貫性のあるメッセージを発信

複数のチャネルでの顧客接点を統合

一貫性のあるブランドメッセージを配信

メリット

・顧客との接触機会を最大化

・ブランドエンゲージメントの強化

・顧客満足度の向上

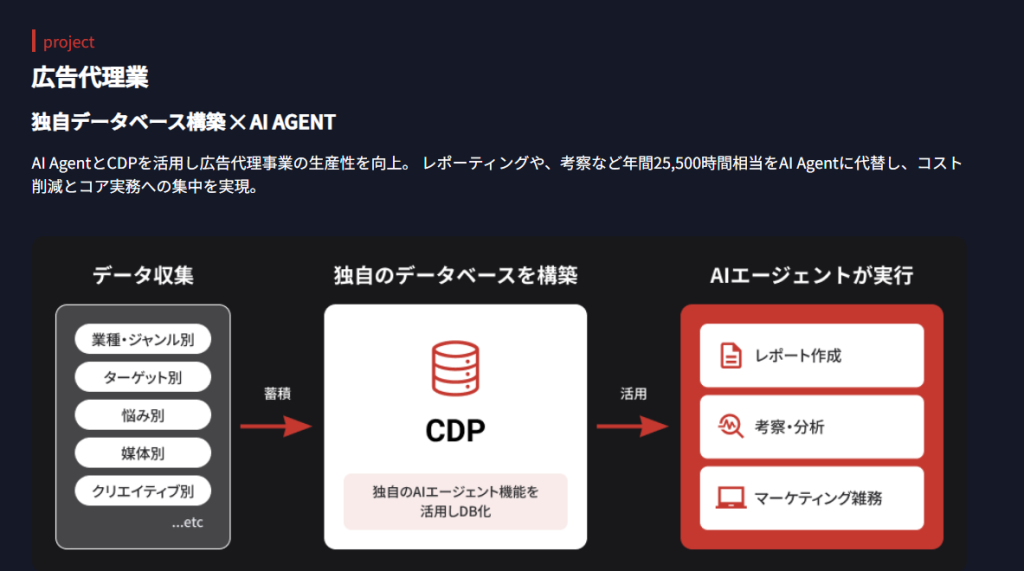

【その他業界】CDP×AIエージェント連携モデル

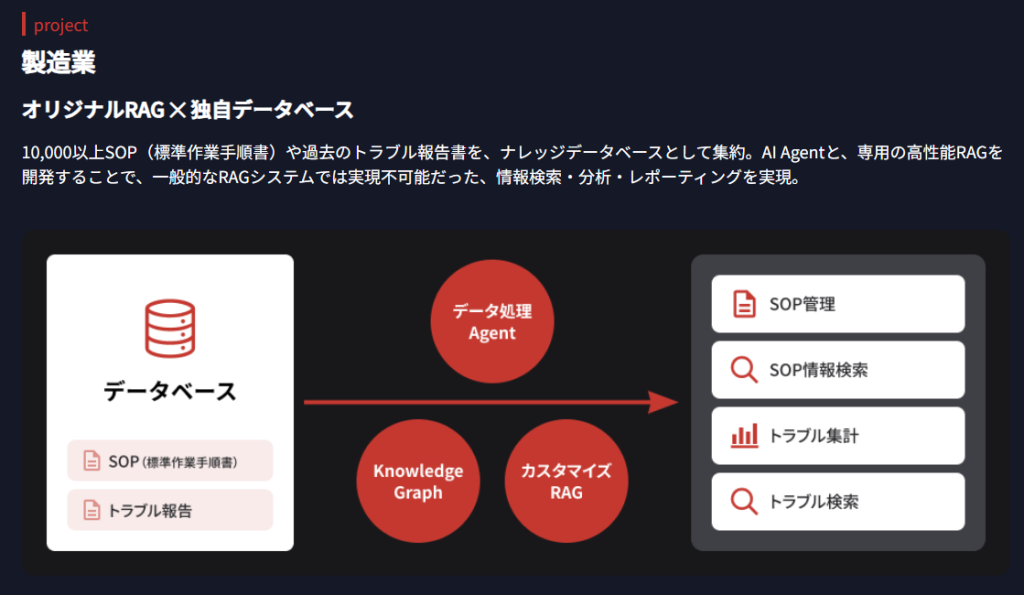

広告代理店モデル

製造業提供モデル

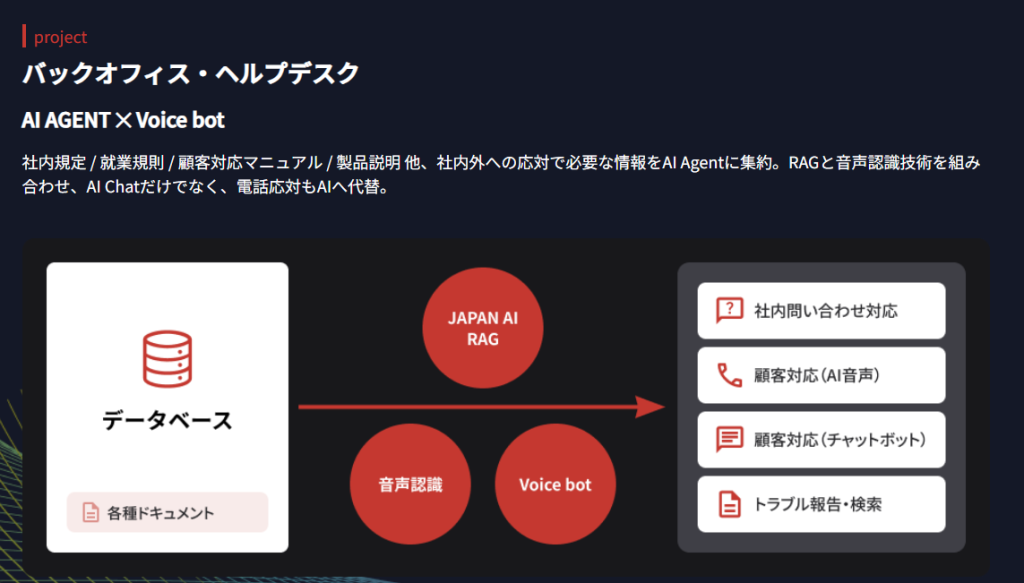

バックオフィス・ヘルプデスク活用モデル

その他の業界では

不動産業界

反響営業において、サイトからの問い合わせ(MA)から初回面談までの期間短縮(SFA)、CRMのデータを一元管理することで顧客のライフスタイルに合わせた追客体制を自動化し、属人化解消と成約率向上を実現

広告・マーケティング業界

クライアント企業ごとに使用システムが異なる過去キャンペーン効果と担当者の嗜好を統合分析し、提案精度向上と案件管理の効率化を達成

小売・EC業界

店舗とオンラインの購買データを統合し、リピーター獲得戦略の立案と売上予測の精度向上を支援金融・保険業界コンプライアンス要件を満たしながら顧客のライフステージ変化を把握し、最適なタイミングでの商品提案を可能にする

メーカー(消費財)

販売店経由の売上データとエンドユーザーの反応を統合し、効果的な販促施策の立案と市場動向の先読みを実現

など最近ではAIとの連携により各業界の課題に合わせた柔軟なソリューションを提供することが可能となっています。

これらの機能により各部署各組織のデータ活用における各種作業、分析の時間が短縮されます。

広告代理店導入事例

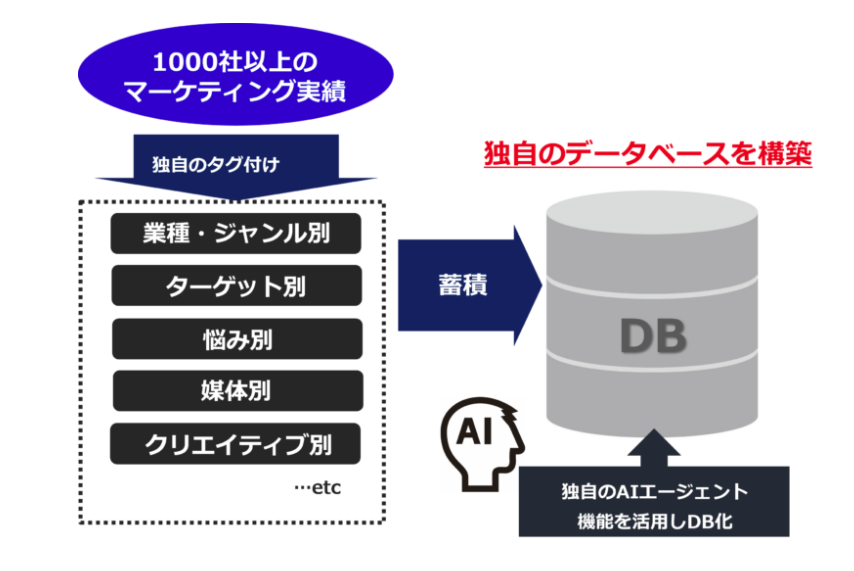

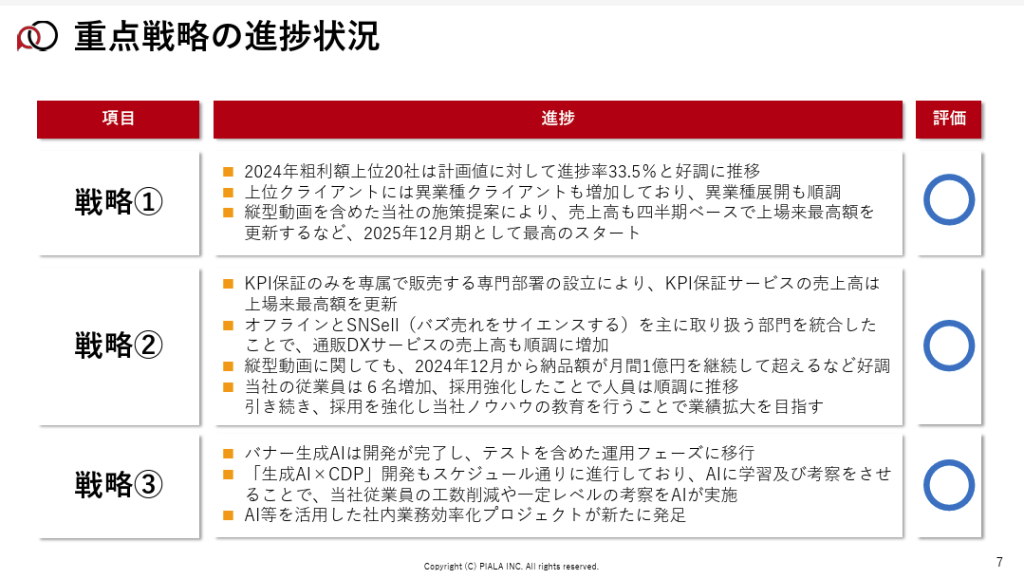

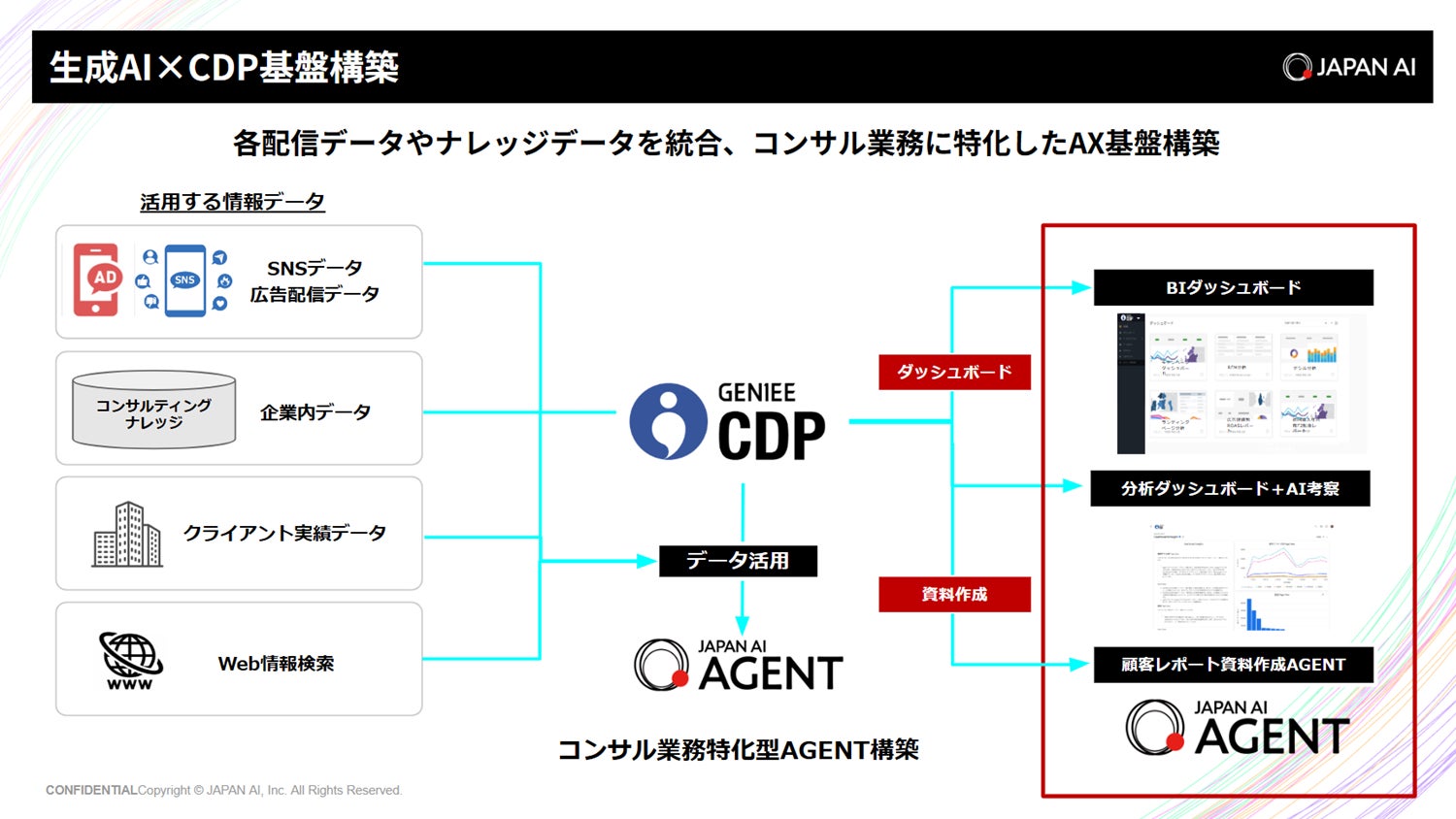

1,CDP×AIエージェント活用事例(広告代理店):株式会社ピアラ

株式会社ピアラは中堅中小企業を中心に設立以来20年間にわたり、1000社以上のクライアントに対し、YahooやGoogleのWEB広告などの他、認知から理解・共感、購入、そしてファン化に至るまで、ダイレクトマーケティングを中心とした包括的なマーケティング支援を提供してきた中堅の広告代理店となります。

同社では多岐にわたる業種やジャンル、ターゲット、顧客の悩み、媒体、クリエイティブなど、独自のタグ付けを行った多岐にわたるデータを大量に蓄積しており、それに基づいてクライアントのニーズに最適な広告戦略を日々行ってきましたが、これらの大量且つバリエーション豊富なデータは、広告運用の精度を高めるための貴重な資産である一方で同社内だけではうまく活用しきれていないといった課題も同時に抱えていました。

そこで同社は株式会社ジーニーのグループ企業となる株式会社JAPAN AIが提供するAIエージェントサービスとGENIEE CDPを連携し活用することで、広告レポート作成の他クライアント向けに従来大半を手作業行っていたクライアント支援業務を大幅に効率化することを実現しました。

これにより、同社は人的リソースをコンサルティングなどより戦略的な業務に集中できる体制を実現し収益構造の転換を図っています。

さらに、どのクリエイティブが最も費用対効果が高いかをAIが自動で分析し、その要素を言語化して、新しいクリエイティブを生成することで、クリエイティブ制作のスピードと質を飛躍的に向上させる取り組みも同時に進めています。自動生成したクリエイティブを直接各媒体プラットフォーム(Meta、Google、Yahoo!、LINE等)へ入稿し、運用結果を再び広告レポートとして自動生成することで、PDCAサイクルを効率的かつ効果的に実行できるようになります。

それにより、同社が支援するクライアントはWEB広告の費用対効果を最大化し、新規顧客の獲得を加速させることが可能となり、AIによるリアルタイムな効果測定と分析に基づき、迅速な改善策を講じることで、PDCAサイクルを高速化し、継続的な効果向上と限られた予算で最大の効果を引き出し、CPAの改善、ROASの向上に貢献するといった取り組みを開始し業界内外からも高い注目を集めています。

CDP×AIエージェントの連携によって、広告運用の自動化と効率化、ターゲティングとパーソナライズの精緻化、高速PDCAサイクルの実現を通じて、クライアントに対してより高い価値を提供するだけでなく、業務効率の向上により、クライアントはより迅速かつ効果的なマーケティング戦略を展開することが可能となり、ビジネスの成長を加速させることが期待されています。

CDP×AIエージェント導入後効果検証

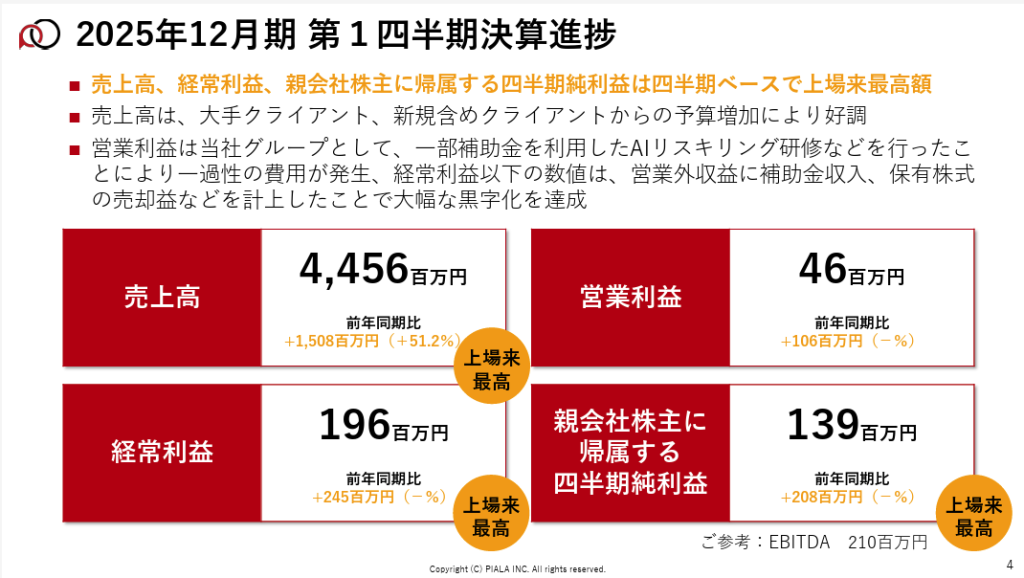

※同社公開済決算資料より抜粋

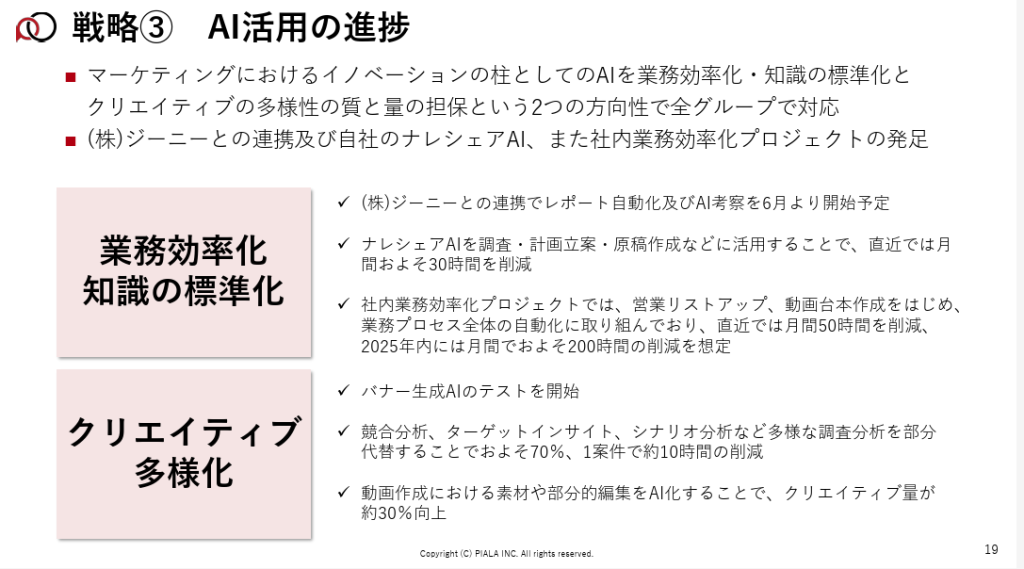

CDP×AIエージェントモデル導入開始は2024年12月。開発期間も考慮した導入後約半年となる2025年2025年5月15日に開示された第1四半期決算(2025年1月~3月)資料内でその効果を確認することができてます。

まず売上高は四半期ベースで過去最高額に到達し業務効率化だけでなくトップラインの向上が可視化されました。

重点戦略においてCDP×AIの活用を掲げ引き続き事業を推進していくと同時に、特に戦略③にある通り「CDP×AI」モデル開発が順調に進み、CDPに集約統合された各種データのAIによる学習が進むことで成果物のアウトプット精度の向上と業務効率化に効果をあげている点が確認できます。

CDP×AI活用による具体的な成果指標として業務時間200時間の削減が想定されています。

結果として業務の効率化のみならず成果向上によるトップラインの増加により同社として過去に例を見ない高い成長率を実現することができました。その背景には昨年末導入を開始したCDPとAI連携によるデータ活用が業務効率化と同時に成果物アウトプットの質向上が寄与している点は言うまでもありません。

参照元:https://www.piala.co.jp/ir/library/presentation

2,CDP×AIエージェント活用事例(広告代理店):ブランディングテクノロジー株式会社

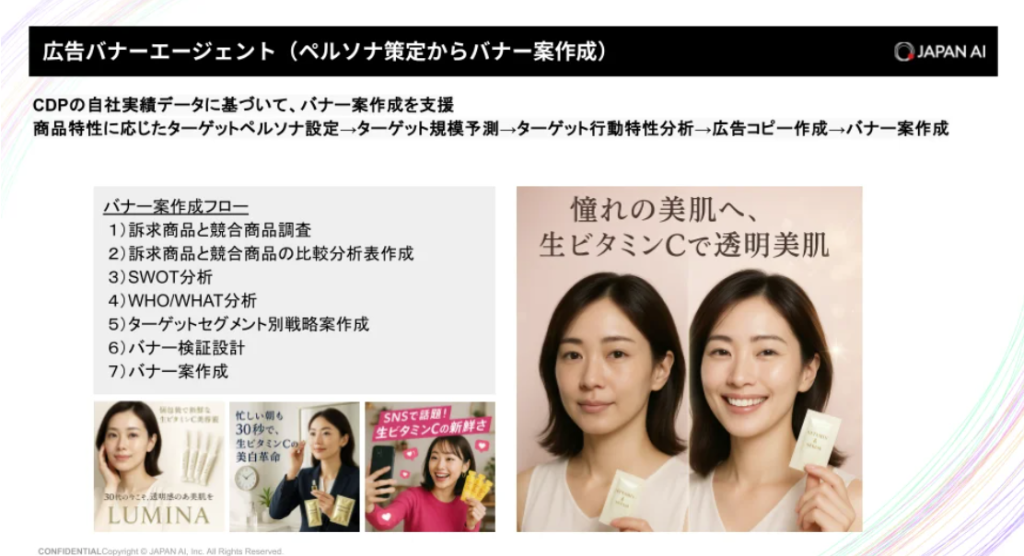

ブランディングテクノロジー社は、中堅・中小企業のブランディングおよびデジタルマーケティングの伴走支援を行い、近年はAIを用いた事業の効率化を経営上の重要施策として展開する中、CDPツールの導入と合わせ以下機能を有したAIエージェントを駆使することでコンサルティング業務の効率化を図っています。

導入するAIエージェント例

・広告バナーエージェント:ペルソナ策定から素案作成まで広告バナー作成の自動化

・競合/顧客分析エージェント:競合他社のHPやSNSの分析結果、顧客動向をレポートとして生成

・広告審査エージェント:法規制・ガイドライン遵守確認の自動化(審査時間を約75%削減)

・コンサルナレッジ検索エージェント:類似案件の抽出やベストプラクティスの提案

・ブランディング戦略エージェント:企業理念・価値観、市場トレンドを踏まえた戦略策定

・SEO最適化エージェント:SEO戦略の自動化・最適化支援

・ROI予測エージェント:施策ごとのリスク評価・シナリオ分析による投資効果予測

・顧客カテゴリ分析エージェント:顧客データの自動分析・最適セグメント化

「GENIEE CDP」では、基幹システムや業務系SaaS、各種広告媒体のデータを一元管理し、さらにWEB検索データや顧客の行動データまでをリアルタイムに統合することで、従来各所に分散していた様々なデータソースを統合し、より深い顧客理解と効果的なマーケティング施策の立案が可能になります。

「GENIEE CDP」で構築したデータ基盤と、JAPAN AIが提供する最先端のAIソリューション群の統合的なアプローチにより、データドリブンな意思決定とAIによる業務効率化を同時に実現し、より戦略的で効果的なコンサルティングサービスを提供することができるようになりました。

次世代型CDPツール「GENIEE CDP」

顧客理解を深める、クライアントオリジナルの顧客データ基盤を構築

顧客の行動特性や商品特性をスコア化/分析し、アプローチの高度化を実現

多様なツールとノーコードで連携

標準で多数のツールと連携が可能。複数データソースを集約することで効果的な顧客分析ができます。

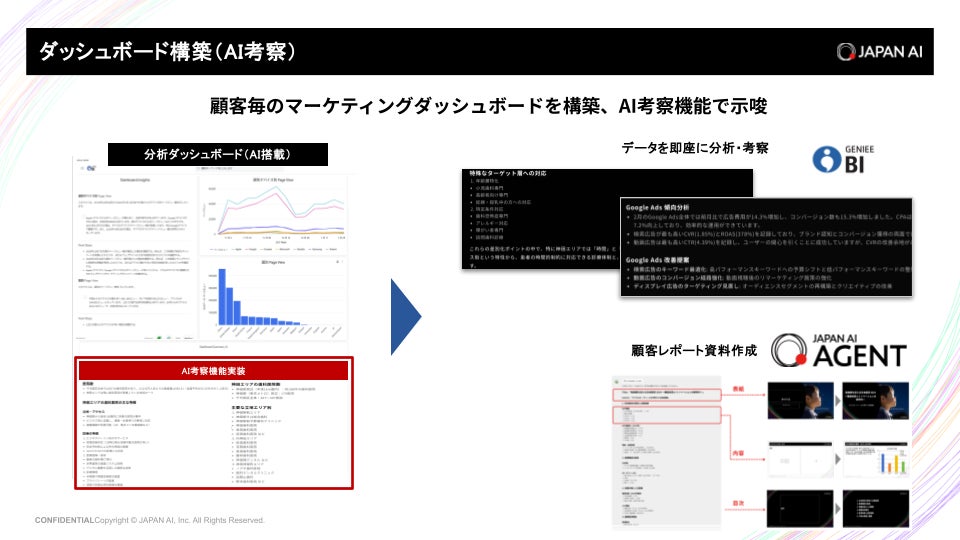

テンプレートダッシュボードとAIが分析をサポート

売上分析、購入転換率分析などテンプレートダッシュボードを複数標準搭載。加えて、AIが難易度の高いデータ分析や示唆の提示をサポートします。

分析結果をシームレスにマーケティングツールに連携

分析結果から顧客群をセグメントし、そのままMAツールなどに連携。パーソナライズされた高度なマーケティング施策を実行できます。

高度なAI・機械学習による分析基盤で誰でも簡単にデータ分析が可能

使いやすいAIによる高度な分析機能を搭載しており、自然言語で誰でも簡単に日常的にデータを分析し、ビッグデータから施策に繋がるインサイトを得ることができます。

多数のマーケティングツールと連携し、データを活用した施策実行までサポート可能

「GENIEE MA」「GENIEE ENGAGE」「GENIEE ANALYTICS」「GENIEE SEARCH」「GENIEE RECOMMEND」等のジーニーマーケティングクラウド製品とシームレスに標準連携。施策毎のデータの断片化を解消し、統合されたマーケティング施策を展開できます。

高いカスタマイズ性と開発柔軟性でクライアントのGOALにコミット可能

サービス提供内容や事例の詳しい内容を知りたい方はこちら

JAPAN AIの技術力と伴走支援が融合した生産性向上を実現する「AXコンサルティングサービス

CDPは顧客データの一元管理により部門間連携や分析精度の向上など、企業の競争力向上に直結する重要なツールです。適切なCDPを選定すれば、最適なマーケティング活動と効率的な営業体制を同時に構築でき、長期的な事業成長の基盤を整えられます。

今後さらに企業内でのAI活用が進んでいくものと見られます。その際にAIやAIエージェントがアウトプットする成果物や情報の精度が今後の企業の勝敗を左右するといっても過言ではありません。

アウトプットする情報の精度を担保高めるためには情報を吐き出すもととなる元データの精度を担保する仕組の構築が非常に重要です。構造化されていない非構造化データも含めたバラバラに分散したデータを整理統合しRAGが読み込み探しやすい状態に下処理を行うCDPの役割は今後更に重要な局面となっていくでしょう。

まとめ

不動産業界は、顧客のライフスタイルの変化やDX化が加速すると共に、会社として蓄積収集したデータ活用の重要性が急速に高まっています。

顧客ニーズの多様化、デジタル化による接点の複雑化、経済環境の変化といった課題に迅速に対応するには、データを活用した高度かつ柔軟な意思決定が不可欠です。

そのためその意思決定の根拠となる解像度の高いデータの分析可視化が避けられない状況となっています。

一方でDX化、ツールの多様化が進む弊害としてデータのサイロ化が多方面で見られ、複数のツール・システムが収集するデータが分散し、顧客データが統一して管理されていない状態が発生しています。

顧客データの統合・一元管理のためには、顧客IDやデバイス情報などをもとに、オフライン・オンラインのデータを統合し、顧客単位で各種データが紐付く環境を構築することが重要です。

そのためにはAIが活用しやすい環境に整備されたデータ基盤の構築が必要であり、その解決策として次世代型CDPツールの活用が期待されているのです。

次世代型CDPツールの導入により、以下のような世界観が実現可能です。

・競争力の強化:データに基づいた意思決定により、競合他社との差別化

・顧客満足度の向上:パーソナライズされた提案と体験の提供

・売上の最大化:営業効率の向上と成約率の向上

CDPの導入を検討している企業様は、自社の課題を整理し、段階的な導入アプローチを検討することをお勧めします。

データ活用の専門家に相談し、自社に最適なソリューションを見つけることが、成功への第一歩となるでしょう。

データ活用戦略の構築、次世代型CDPツールの導入、運用に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください(「AI×CDP」の記事に関してとご記載頂くとスムーズです)。